故宫博物院新公布文物影像中,有三件与王国维有关的藏品:一枚寿山石“王国维”印章,款作“叔通属心龛刻赠静安先生鉴家清赏”,应是陈叔通请童大年为王观堂所作,惜无印面图片,不能确定是否即常见的“王”字朱文、“国维”白文一印?其次是王国维行书自作《冬夜读〈山海经〉感赋》诗条幅,署款“明久先生教正。乙丑正月,国维录旧作”,并钤“静安”白文方印、“王国维”朱白文方印。乙丑为民国十四年(1925),明久很可能是宣统十五年(1923)三月初一日奉谕旨,与王国维、杨钟羲、温肃一起在南房行走的景方昶。第三件是一柄成扇(文物号00056402),两面均是书法,分别由罗振玉篆书、王国维行书书写,从上款“叔平”看,这是罗、王二人书赠故宫博物院原院长马衡(字叔平)者。

王国维、马衡二人的交往,最直接的材料是2017年由马思猛整理的《王国维与马衡往来书信》,全书收录了故宫博物院、中国国家图书馆与鲁迅博物馆藏两人往还信札,共计87通。关于书扇一事,恰好《往来书信》中存有零星记录,至少可以证明马衡曾不止一次向王观堂、罗雪堂求书扇面。如民国十一年壬戌六月廿五日(1922.8.17),马衡致王国维一札最后提及:

张广建藏秦敦,先生想已见过拓片,器底尚有刻款一行,现已剔出,计十字,曰“西□器一斗十升八奉敦”。兹寄呈墨本一分,乞察收。另,寄扇面一帧,即请先生将此敦跋文书于其上,一面当求叔蕴先生摹写敦文也。

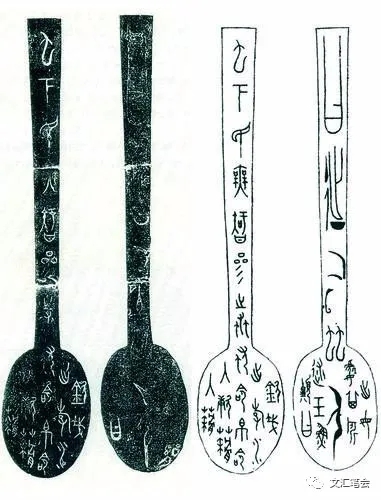

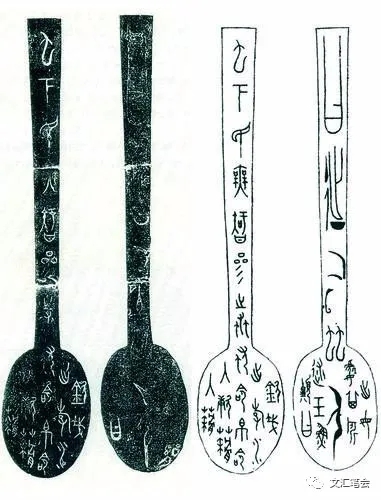

据此可知,马衡曾对扇面上要写的内容,提出自己的想法:一面请罗振玉摹写秦敦铭文,一面请王国维写一段秦敦跋文。秦敦即秦公敦,原器今藏中国国家博物馆。在同年七月初二日王国维回信中说道“秦公敦拓本拜嘉,向闻此敦出于甘肃,颇疑此乃德公徙雍以后之器,何以出于陇右?颇不以估人之言为信”云云,信末言“《国学季刊》索文,弟有《五代监本考》一篇,录出奉寄。扇面收到,写就后当同寄上”。约一月之后,八月初七日马衡回信说“尊著《五代监本考》及赐书扇面均拜领”,足证王国维已照马衡要求将扇面写就。而此次故宫博物院公布的扇面,王国维所写内容却是罗振玉藏鱼鼎匕铭跋,分为两部分,先摹铭文,次加考释。署款作“漫书所见,祈叔平先生教之。癸亥六月中浣,观堂王国维书于京师履道坊侧寓庐”,按癸亥为民国十二年(1923),从时间和内容来看,均与民国十一年马衡所求不合,当非同一扇面。

雪堂藏鱼鼎匕(上图)现存辽宁省博物院,王国维跋文收录于民国十九年(1930)罗振常蟫隐庐石印本《贞松堂集古遗文》卷十一第十一页。兹取扇上王国维所书鱼鼎匕铭跋文与印本相比较,发现释出匕铭字数较前为多,考订内容则大略相同,惟扇面上最后多一句:

铭中“下”字作“下”,与今隶全同。此器形制、文字尚是战国以前物,而“下”字已如此作,盖欲与一二之“二”字相别也。

这张扇面,可能是民国十二年(1923)夏初,马衡依去年旧例向王国维、罗振玉求取。虽然在《王国维与马衡往来书信》没看到求书扇的记录,但却找到了王国维寄还的记录,即本年六月十三日(1923.7.26)函云:

昨晤幼渔兄,知大驾已起床,至为快慰。介绍毕君书,书就奉上,又尊扇并呈,请察收。周氏《皋陶谟》残石拓本二,系雪堂属交者,其一赠兄,一赠森玉也。

从日期上看,与“癸亥六月中浣”相合,故推测信中附呈之“尊扇”,就是故宫博物院新公布那一柄,惟图片仅有王国维行书一面,背面罗振玉篆书内容待查。另外,正式收入《观堂集林》卷十八的《秦公敦跋》一文,末注写定时间为“癸亥八月”,然则1922年夏王国维以秦公敦跋文书扇赠马衡时,其文尚非定稿,与1923年以罗鼎匕跋未定稿书扇赠马衡,如出一辙。

发表评论