作者简介

王爱卫,女,山东德州人,毕业于南开大学历史学院,获历史学博士学位,主要研究中国近现代史。

本文原载于《德州学院学报》2016年第5期

摘要:《中国史学通论》是民国时期著名的史学家朱希祖在北大史学系讲授史学史的讲稿,也是目前所知的最早的中国史学史讲义。他从建设新史学的需要出发,对中国古代史学进行了系统的反思,既广引诸家之说,又提出自己的创见,有力地促进了中国史学的现代化。尤其是在推动中国史学史学科的创立方面,朱希祖居有筚路蓝缕之功。

关键词:朱希祖;《中国史学通论》;史学史

民国时期的著名史学家朱希祖,曾任北京大学史学系教授、系主任长达10年之久。因为他率先在北京大学史学系开设了史学史课程,其讲稿就成为目前我们所知的最早的中国史学史讲义,即1943年出版的《中国史学通论》。该讲义以“新史学”思想为指导,既广征博引诸家之说,又有“独断于一心”的卓识,许多观点对当今史学史的研究仍具有指导意义。

一、最早的史学史讲义

关于“史学史”由谁首创、出现于何时的问题,史学界目前还有多种说法。有人认为是胡适最先提出来的,有人则以梁启超为最早,还有人指出由朱希祖首创。杨翼骧说:“首先在大学课堂上讲授中国史学史的,应推北京大学史学系主任朱希祖先生。他于1919至1920年间开了《中国史学概论》一课,并编写了约有三万四千字的讲稿,内容包括《中国史学之起源》与《中国史学之派别》两大部分……”,向燕南也认为朱希祖“率先将中国史学史课程搬上大学讲堂”。经过考证,发现这一说法确有道理。

朱希祖曾言:“《中国史学通论》,原名《中国史学概论》……此书本为国立北京大学史学系讲稿,编于民国八九年间。”也就是说,在1919—1920年间,他就开始在北京大学史学系为学生讲授本国史学概论了。考察《1917—1937年北京大学史学系教员名录》表,可以看到在1919年至1927年和1929年至1931年这两个时间段里,朱希祖在史学系讲授过中国史学概论、战国史、本国史学名著研究、宋史、清史、中国史学史和中国近百年史等课程。为了进一步确定上述课程开设的具体时间,查阅《北京大学日刊》有关史学系的课程设置,发现《文本科史学系三二一学年课程时间表》上赫然印有:“史学史朱;哲学史大纲胡;本国通史陈……”由此可知,早在1919年朱氏就已经开始给学生讲授史学史了。而这份“课程时间表”,也正好为杨翼骧先生和向燕南先生的说法提供了史实依据。

将史学史作为一门课程设置足以表明:朱希祖已有了明确的史学史意识,并且认为史学史完全可以成为一门独立的学科。由此,我们可以将“史学史”概念提出的时间追溯到1919年。朱希祖是目前我们所知的最早提出“史学史”的史家,他的《中国史学通论》应该是最早的中国史学史讲义。

在反思和追溯史学史学科的起源时,史家们基本一致地认为:明确提出中国史学史学科的是梁启超,他在1927年的《中国历史研究法补编》中,阐述了对撰写中国史学史的看法。的确,梁启超倡导建立史学史学科的影响是非常巨大的。他最早设计了史学史学科体系的框架,在他的号召和引导下,多部体现其设想的史学史论著如雨后春笋般纷纷出现,史学史遂发展成为一门生机勃勃的学科。

但梁启超是否受到了朱希祖的启发呢?他提出史学史的做法时,朱希祖在北京大学开设史学史(或中国史学概论)课已经七八年了,在当时的学术交流非常频繁的情况下,梁氏对朱希祖的史学史课程不可能一无所知。抛开这一问题,仅就他所提出中国史学史研究的基本内容来看,“史官;史家;史学的成立与发展;最近史学的趋势”等4个方面,朱希祖大都已经进行了初步探讨。由于处于学科初创阶段,他没有像梁氏那样从理论上加以阐发,也没有给史学史提出清晰的研究轮廓。不过,单从时间上看,朱希祖对中国史学史学科的提出和创立就居功甚伟。

二、基本内容与编写出版过程

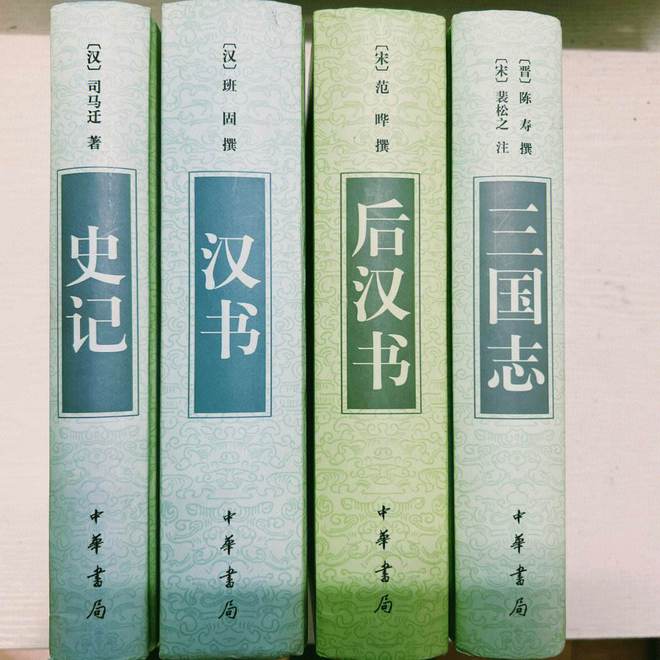

《中国史学通论》的内容由三部分构成:一,中国史学之起源;二,中国史学之派别;三,附录,即论文两篇:《太史公解》和《汉十二世著纪考》。第一部分包括7个小专题:1.“史”字之本谊;2.有文字而后有记载之史;3.再论书记官之史;4.未有文字以前之记载;5.再论追记伪托之史;6.论历史之萌芽(上);7.论历史之萌芽(下)。第二部分“中国史学之派别”包括:记述主义和推理主义。由于我国“既无有系统之哲学,又无求实证之社会学”,所以推理主义不能发达。因此,朱希祖又专门把代表记述主义史学的史书加以分类,共有6个小专题:编年史、国别史、传记、政治史和文化史、正史、纪事本末等。从以上内容看,该讲义的第一部分讨论了远古史学起源的相关问题,涉及史官及其职责的变化;第二部分则将中国古代史学分类考察,对各种史书的体裁、源流、得失等详加评述,并论及将来开展某一专题史研究的方法,已初步呈现史学史的雏形。

然而,这些内容与作为讲义的《中国史学概论》(或《史学史》)还稍有差异,原本的第三部分应该是探讨史学思想的专章,朱希祖在《史学系指导书》(1926——1927年度)里介绍自己的本国史学概论课,说:“本课分三编讲授,第一编叙述本国史学之起源……第二编叙述本国历史之种类派别;并评论其利病得失。第三编叙述本国历史学思想之发展及进步,并规划改良之方法。”袁同礼也提到朱希祖的《本国史学概论》分三篇,其中第三篇为“历史哲学”。然而在出版的《中国史学通论》中,将第三部分做了删改替换,不知何故。

朱希祖编写这本史学史讲义,很可能是受到了文学史讲义的启发。早在1916年,他任文科教授时,就给学生讲授《中国古代文学史》,其内容文史不分,涉及了许多史学发展演变的问题。1919年,他兼任史学系教授,思想已发生很大变化,主张文史独立,其史学史讲义的许多内容是从文学史讲义中抽绎出来的,与文学史讲义的联系非常密切,只是某些观点和视角发生了变化。

1919年所设的“史学史”课程,第二年就换上了新名称“中国史学概论”,并从此长期沿用。1920年10月,本科史学系课程中有朱希祖讲授的“中国史学概论”,计划一年讲完,该课程“说明中国史学之源流变迁及编纂方法并评论其利弊,盖撷《史通》、《文史通义》之精华而组织稍有系统并与西洋史学相比较,使研究史学者有所取资焉。”在多年使用《中国史学概论》的名称后,1928年他却说:“余尝为《中国史学史》,叙吾国史学之渐次进化”。这说明他把这两种名目的课程看作是一回事,实际使用的也应该是同一讲义。

作为多年使用的讲义稿,变换名称和不断补充新内容都是可以理解的,而名称的变化可能就意味着内容的不同。朱希祖回忆说:“民国九年的夏天,我担任北京大学史学系的主任,那时我看了德国Lamprecht(引者注:兰普雷希特)的《近代历史学》……”而《中国史学概论》中的《论历史之萌芽》上、下两篇就是有关兰普雷希特(Lamprecht)理论的介绍和运用。可以推测,《论历史之萌芽》的撰写不会早于1920年夏。可见,史学概论是在史学史讲义的基础上增添了“与西洋史学相比较”的新内容,理论水平有所提高,已经不完全等同于1919年的史学史了。

1922年2月,他在《随笔》中这样写道:“前月编《史学概论》,述《中西纪事》一书,不知撰人姓名,兹阅《谭复堂日记》谓《中西纪事》为当涂夏燮嗛父撰。”在民国十一年九月八日(即1922年9月8日)写给张元济的信中又说:“《中国史学概论》一书为史学系所编,自谓稍有精义,且为近时所作,已成三分之二,今年冬可以脱稿。”由此可知,朱希祖的这本史学史讲义并非“民国八九年间”的“急就之章”,而是一本历经多年不断修改和完善的论著。

这部讲义稿直到1942年应女婿罗香林之请,才决定出版。朱氏一向谦虚谨慎,自认为“此书谬误脱略之处尚多,终非完书”,要出版的话,还需要稍作修改。而罗香林却劝阻他不必修改,说:“世界无完书,以孔子之史学,今日议其非者多矣,以康德之哲学,今日议其非者亦多矣,然终有不可磨灭者在,不如仍原书之具,以表囊日之造诣如此。”朱希祖认为此说确有道理,于是,顺从了罗氏所言。由于出版时间已至此,《中国史学通论》往往被列入20世纪40年代的史学史成果之中,使得人们不能真正认识此书的意义所在,这多少有些令人遗憾。

三、影响较大的创见

朱希祖说:“余编讲义,不取浮词泛论,亦不取新式铺排”,其中的“绝大问题、重要断案,皆出自余之心得”,这就使得《中国史学通论》“文简意富,珍义如珠玉,络绎不绝”。兹将其影响较大的创见分别进行论述:

(一)关于“史”字之释义

朱希祖开篇即探讨“史”字之形义,举出许慎、戴侗、吴大澂、江永、章太炎等诸家之说,并作了进一步分析说明。许慎《说文解字》云:“史,记事者也。从又持中。中,正也。”戴侗、吴大澂已提出“中为简册”,江永、章太炎也持这种观点,而且“引证始更确实”。朱希祖认为“史”为“记事者”是合乎理解的,但“中”非“正”也。他依据江永和章太炎的说法,阐释出自己的观点:“又,为右字……中为册字,右手持册,正为书记官之职。”由于古文“册”字的写法与“中”类似,所以,“后世误认为中正之中”,然“中正为无形之物德,非可手持”,“史”字从右从中,是“以右手持册之记事者”。朱希祖还驳正了王国维对“史”的解释,王氏在《释史》篇中取日本饭岛忠夫说,认为“中”为盛算之器。朱希祖认为这种说法适宜于周制,最初造字的时候,并没有“盛算之器”,“史之本职,仅为记事,历数属史,皆为后起。”所以,他不采王说。后来,王国维也重新修改了《释史》一文,并兼采了朱希祖的说法。周谷城认为朱希祖的解释“于义颇谐”,但与甲骨文中的“史”字相比,“于形为不合”,所以,他仍采王说,认为“史”为手持盛算之器,为记录的象征。虽然周氏不完全赞同朱希祖的说法,但也可以表明朱氏观点的影响之大。后来的许多史家在探讨史学问题时总是毫不例外地解释“史”字,比如,金毓黻的《中国史学史》、刘节的《中国史学史稿》和瞿林东的《中国史学史纲》等,他们或采纳朱氏的说法,或将其列为一家之言。

(二)“书记官”与“历史官”

关于中国古代史官的职责问题,朱希祖提出了“书记官”一说,认为:“记事者即后世之书记官”。比如,仓颉为黄帝史官,但“惟此史官,为书记官,非历史官,必须严为分别,不可混淆。”历史官与书记官有本质的区别,历史官是以后引申出来的。先秦时期的史官仅仅“掌管册籍起草文书”,所以,只是书记官,类似于今天的秘书或秘书长。他强调说:“因果之关系,时间之观念,为历史最粗浅之条件”,因此,“历史之法,必为治历明时者所创。”远古史官的记录远不是历史记载。

他认为《春秋》应该算是第一部编年体历史著作,而“西周以前,无成家之历史”。“历史之记载,必萌芽于太史”,“汉之太史,至后汉时尚专掌星历,奏时节禁忌,记瑞应灾异……后汉之时,尚无历史官专职也。至魏太和中,始置著作郎,隶中书。晋元康初,改隶秘书,专掌史任。梁、陈二代,又置撰史学士,历史官之专职,盖始乎此。”所以,“魏晋以前,无历史之专官”。至于刘知几的《史通·史官篇》中的“史官之作,肇自黄帝,备于周室”,是把书记官误以为历史官了。他对书记官与历史官之区别的详细考辨,是一种颇为新颖的见解,启发了众多史家的思维,破除了千余年来历史官起于黄帝之旧说,在史学界产生了深远影响。李大钊在他的《史学要论》中,也探讨了史官的职责,采用了朱希祖的“书记官”之说。赵吕甫的《〈史通〉新校注》和金毓黻的《中国史学史》都引用了朱希祖的说法。当代台湾著名史学家王尔敏说:“史官原始,本掌秘书之任”,朱希祖所言的“史官掌秘书之职司,为近世学者普遍承认,毫无疑义”。

(三)“名”与“实”

名实之辩,历来为史家所重视。刘知几在《史通》的《题目》、《称谓》等许多篇目中都论及名实问题,强调“名者,实之宾也”,即名称必须依附于具体内容。朱希祖在考察中国古代的历史典籍时,也同样注重核其名实,考其源流,且力图探明史学发展进化之迹。他发现中国古代许多史籍“体例淆乱,名实纠纷”,“《尧典》、《皋陶谟》虽无纪传之名,已有纪传之实。”“陈寿《三国志》、路振《九国志》,名为国别,实则纪传。”“司马彪之《九州春秋》,州为一篇,实为后世地方统志之权舆。”

关于司马迁立《秦本纪》、《项羽本纪》的问题,刘知几认为名实不符,因为“纪之为体,犹《春秋》之经,系日月以成岁时,书君上以显国统”。然而,“嬴自伯翳至于庄襄,爵乃诸侯”,项羽僭盗而死,没有成为国君,虽号西楚霸王,然“霸王者,即当时诸侯。诸侯而称本纪,求名责实,再三乖谬。”而朱希祖则提出了不同的观点,认为名实纠纷中更应该重视“实”,也就是说,要以历史人物的实际作用来决定其该入本纪或是世家。他说:“自周赧王亡至秦始皇称帝,中间无统者三十四年,而灭周者秦,故列秦为本纪。自秦子婴亡至汉高祖称帝,中间无统者四年,而杀子婴封诸王者项羽,故列项羽为本纪。必欲称项羽为僭盗,则刘邦何尝非僭盗乎?子玄以成败论人,实非公论。”他还分析了本纪的内涵:“述其祖宗曰本,奉其正朔曰纪。”认为刘知几“以天子为本纪,诸侯为世家”,实际上对于本纪二字之义,尚未了然也。

朱希祖对名实纠纷的评论,得到以后许多史家的认同,罗香林从“驳正《史通》”的角度,赞赏朱希祖的名实之说“均为精深之论”。王尔敏也注意到“近人朱希祖就名实考辨,以言撰著之史之所昉”,肯定了朱氏的做法。

(四)关于史籍分类

最值得称道的是,朱希祖以新的视角和标准将古代史籍加以分类。他批判地继承了刘知几的“六家”之说,把古代史书分为两大派别,一是推理主义,二是记述主义。由于推理主义不发达,故略而不再细分,而将记述主义又分为6类:1.编年史(以时区别者)、2.国别史(以地区别者)、3.传记(以人区别者)、4.政治史与文化史(以事区别者)、5.正史(混合各体者,有通史;断代史)、6.纪事本末(以事之本末区别者)等。其分类简明通俗,便于检寻,给后学以很大启发。

目录学家袁同礼认为,朱希祖对史籍的整理和分类,早于梁启超和柳翼谋,比章太炎的文学总论之分类更为精密。他“以科学方法董理旧籍,为国学开一新纪元。”又说:“目录学之可贵,在于辨章学术,考镜源流者。观于此篇之所论,深能达此功效矣。”金毓黻在撰写《中国史学史》时,参考了朱希祖的《中国史学概论》讲义,并在日记中将朱氏的分类目录详细记录下来,认为“分析至为精密,执此以绳史籍,罔有或外者矣。”值得一提的是,台湾学者刘龙心的评价,她说:“朱希祖的史学概论是以现代史学的眼光部勒旧史的一次尝试”,他“以史学独具的时间、空间和事类等标准作为类别史著的方式,说明现代学人已开始懂得从学科本身的特质上去把握这门学科。”

朱希祖还把政治史和文化史分出各种专史,政治史有综合者,有单独者。单独者包括法制、经济、法律、军事、社党、外交等;文化史有综合者,有单独者。单独者又分为学术、宗教、文学、艺术、农业、工业、商业、风俗等。这种分类方法,将社会各部门置于平等的地位,不再偏重于政治和军事,甚至把过去常常被忽略的农业、风俗等内容也单独列出,为后来专史的分类研究提供了指南,促进了史学的专门化。朱希祖在新史学思想的指导下,创造出新的分类标准,抓住了浩瀚史籍的本质特征,既科学又简明,直至今天仍有重要的学术价值。

(五)“有文字而后有记载之史”

朱希祖特别强调“史学发生”的必要条件——文字。认为“神农以前为结绳之世”,“结绳为记事之发端,亦为史之权舆”。“春秋以前,年代不明。虽历人亦多争执异同,此谱系之所以不能称为历史也”。《尚书·尧典》记录年代不明,《尚书·皋陶谟》不书皋陶为何地人,这是史学上空间观念尚未发达的缘故,是史学还处于幼稚时期的作品。他又根据司马迁《史记》的《本纪》起于黄帝,且《货殖传》也说不知道神农以前的事情,得出结论:“盖亦以有文字而后有史,故起黄帝”,未有文字以前的记载,“不出追记,便出伪托”,而伪托之书,多为神话,不足以当信史。这一观点也为后世史家所接受,金毓黻说:“吾国史籍之生,应在制字之后,故远古无史可言。”杨翼骧先生在《我国史学的起源和奴隶社会的史学》一文中,开篇就讲:“探究我国史学的起源,应该从文字出现的时候谈起。因为有了文字才能有历史记载,有了历史记载才能编纂成为史书,在记录史实和编纂史书的过程中才产生了史学。”

朱希祖还区分了史学与史料的不同:史学要有明确的时间、空间要素,否则,史学不足以成立。他说:“小史外史所掌,皆系谱牒政令之属,可称史材,未成历史,断非鲁春秋等所可比拟也”。又根据德国历史学家兰普雷希特(Lamprecht)之说,论证中国史学起源有两元倾向,两元进化,谱牒起于周代,编年起于春秋,历史专官起于魏晋等等,这些论断对后来的史学研究都产生了深远影响。

四、结语

任何学术思潮的形成,学术成果的出现,本质上都是一定时代的产物,朱希祖的史学史讲义也不例外。20世纪初,中国社会发生巨大变革,新文化运动的“民主”与“科学”思潮冲击着社会的各个领域,史学也在发生根本性变革,批判旧史学,建立科学的史学成为当时史学界的首要目标。正是在这样的历史背景下,顺应北京大学的教育教学改革,朱希祖运用“新史学”思想反思中国古代史学,重新评价其利弊得失,把中西史学有机地结合在一起。他力图通过开设“史学史”课程,启发学生寻求研究史学的方法,《中国史学史讲义》应运而生。

虽是讲义之作,却饱含作者的“心裁别识”。无论是内容的编排还是体裁的构思,都是“以科学之律,精为分析,善为部勒”的,是一部能够引导学生很快进入史学研究门径的佳作。他的学生傅振伦和姚从吾受其影响,在史学史研究方面都有很深的造诣。

金毓黻说:“尝谓吾师之史学,可在国内自树一帜,发前人所未发者甚多……近撰《史学史》,引用师说甚多,即缘此故。”朱希祖的《中国史学通论》是史学史学科建设道路上的一座丰碑,永远铭刻着他的开拓之功。他最早开设史学史课程,尤其是明确提出“史学史”概念,使这本讲义的学术价值远远超出它自身。可以说,他在实际上开创了一门新的历史学分支学科,中国近代之有史学史,实在是从朱希祖开始的。但他却没有像梁启超那样,将史学史的研究上升到理论的层面,主张“史学史、史籍举要,亦当用其一种,不必重设”,就说明他对中国史学史的认识还不够深入。

信息采集:彭崇超

发表评论