作者简介:丁国强,湖州市职业技术学院教授,湖州市文史研究馆馆员

中国是茶的故乡,是茶的原产地。茶为国饮,中国人对于茶,上至帝王将相、文人墨客,下至挑夫贩卒、平民百姓,无不以茶为好。普罗大众开门七件事“柴米油盐酱醋茶”,文人雅士生活七件宝“琴棋书画诗酒茶”,说明茶已深深融入中国人的日常生活,成了生命中不可或缺的部分。

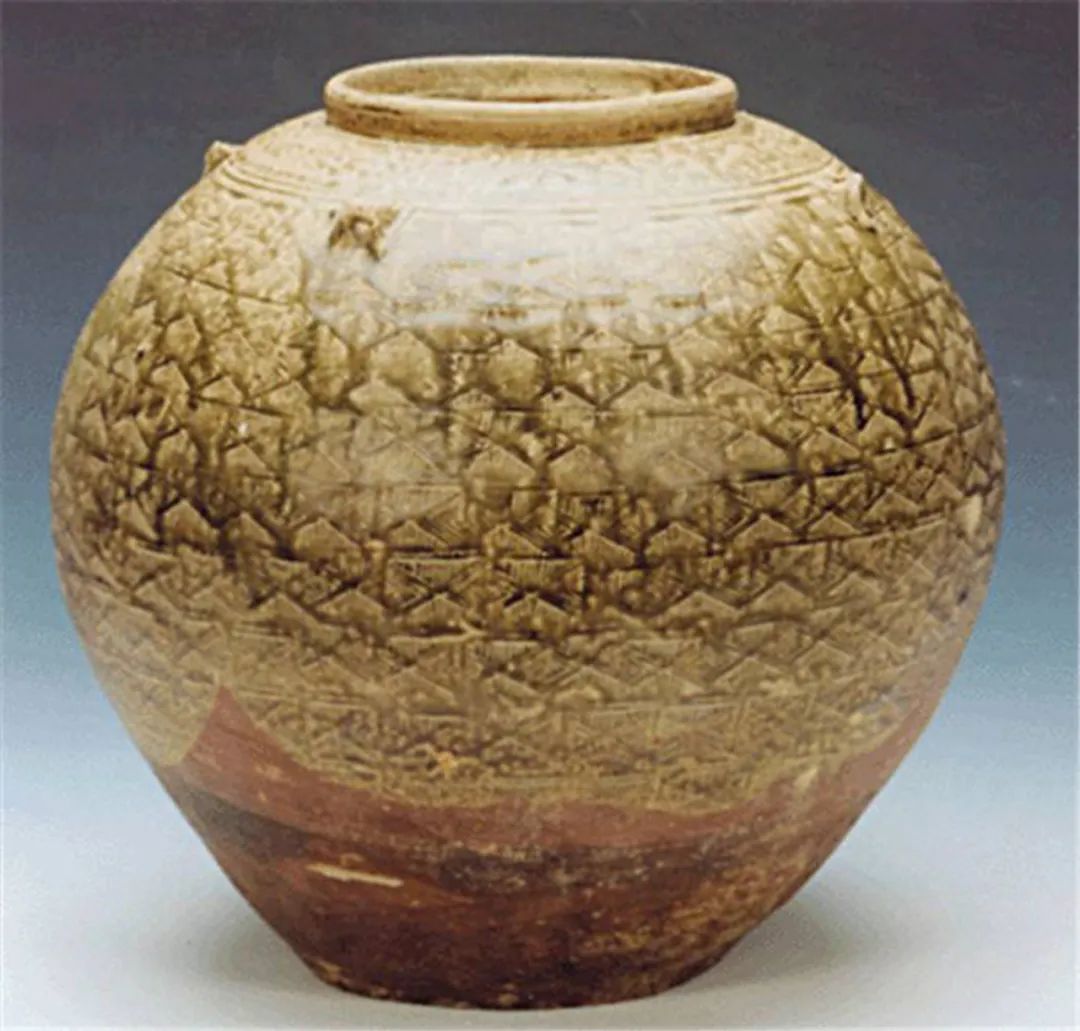

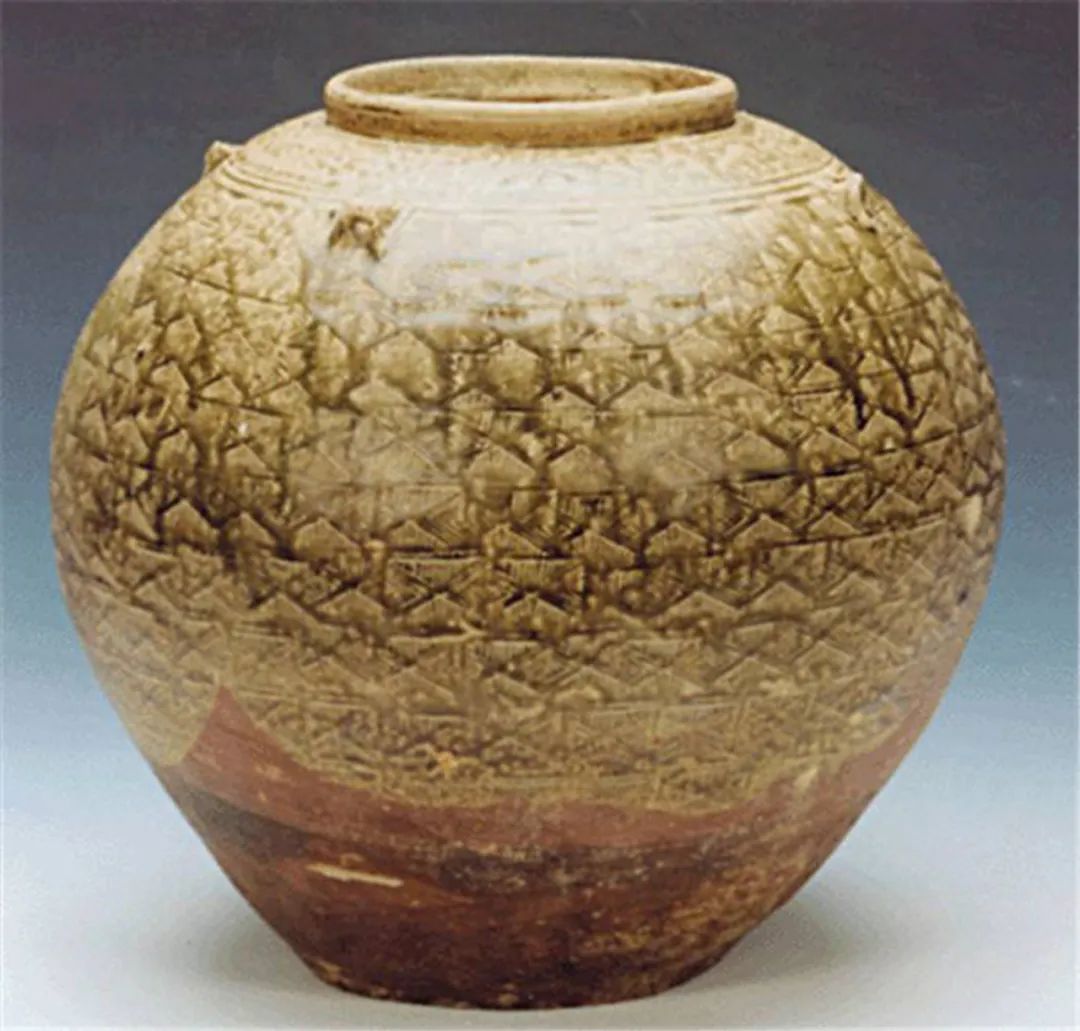

湖州产茶历史悠久。在湖州市郊弁南一座东汉墓葬中出土的一只刻有“荼”字的青瓷瓮,是目前已知世界上最早的专用茶器具,距今已有1800多年历史。表明早在东汉时期,湖州已经生产茶叶,就有饮茶的习俗。这是过硬的实物佐证,可见湖州一带的茶产业在汉代已发展到了一定水平。

脍炙人口的三国吴乌程候孙皓“以茶代酒”、晋代吴兴太守陆纳“以茶待客”和南北朝武康小山寺释法瑶“饮茶长寿”(活到七十九岁,这在当时已算高寿。他长寿的秘诀就是平时吃了饭喝喝茶)等发生在湖州历史上的茶事典故,都被陆羽收入《茶经》,这些史实证明三国两晋南北朝时期,湖州茶叶的生产和饮用已很广泛。

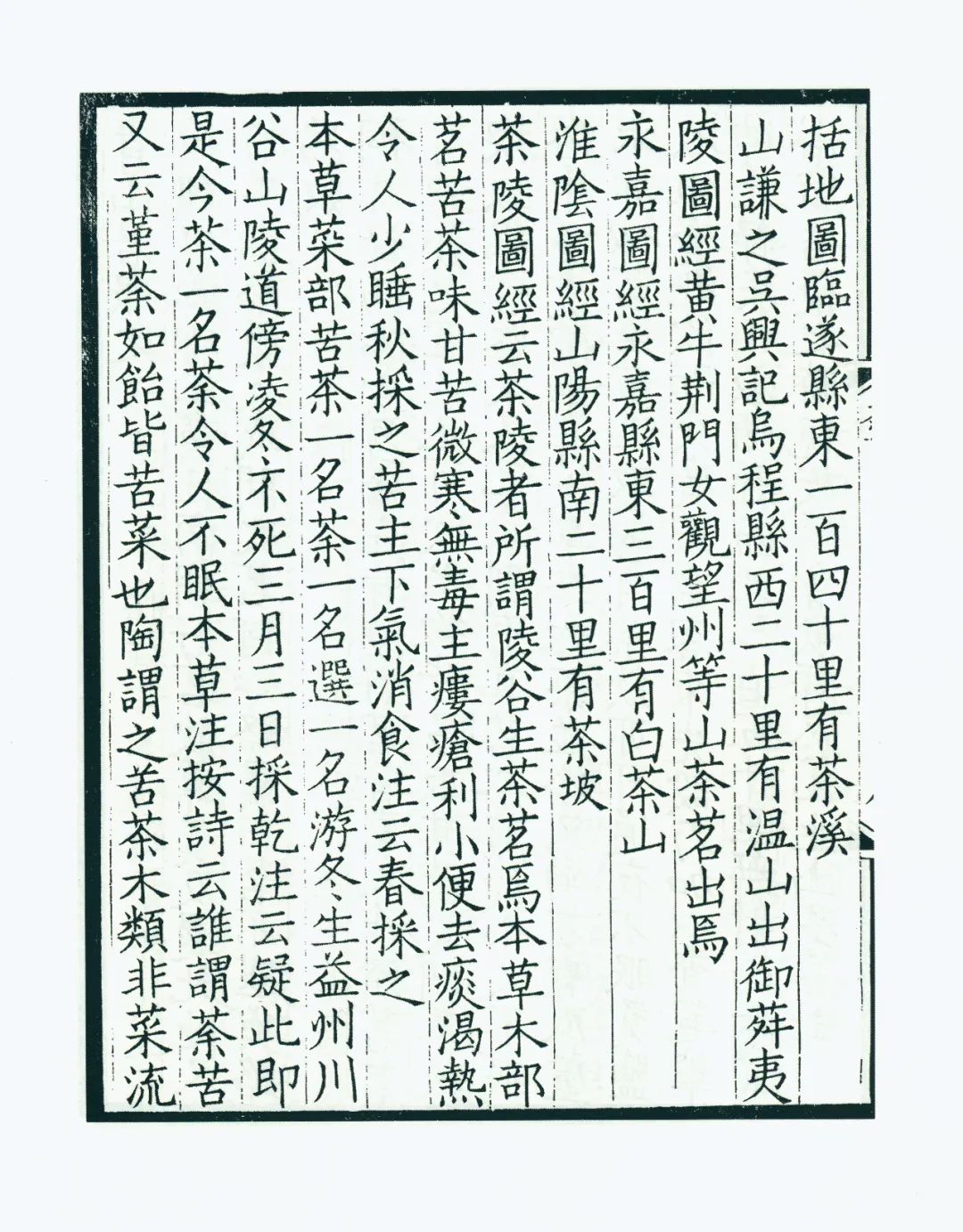

南朝宋山谦之《吴兴记》载:“乌程县西北二十里有温山,出御荈。”有学者认为,温山出御荈可以上溯到三国吴孙皓被封为乌程侯的时代(吴觉农《茶经述评》),那时的温山,已有专门生产贡茶的御茶园。这是浙江贡茶史上最早记载的贡茶,也是有文字记载的中国最早的贡茶之一。

温山御荈作为皇室御用贡品和士大夫阶层的待客珍品,我们有理由相信,孙皓宴请韦曜“以茶代酒”和晋代吴兴太守陆纳“以茶待客”所用之茶很可能就是温山御荈。南北朝武康小山寺释法瑶“饭所饮茶”的茶也一定是当地所产。因为南北朝时期,佛教盛行,佛家利用饮茶来解除坐禅瞌睡,于是在寺院庙旁的山谷间普遍种茶。

隋朝历史很短,仅经历了三十八年,有关茶的记载极少,但隋代使分裂的中国归于统一,并开凿了沟通南北的大运河,为唐代经济、文化以及茶叶生产的发展奠定了基础。

唐代国力强盛,经济发达,文化繁荣,对饮茶的重视和嗜好,直接推动了茶业经济的兴起。据唐代封演《封氏闻见记》载:唐开元中,即公元713—741年间,饮茶已“穷日尽夜,殆成风俗。”湖州在唐代已盛产茶叶,与江西浮梁(今江西景德镇)同为全国著名茶叶贸易中心。

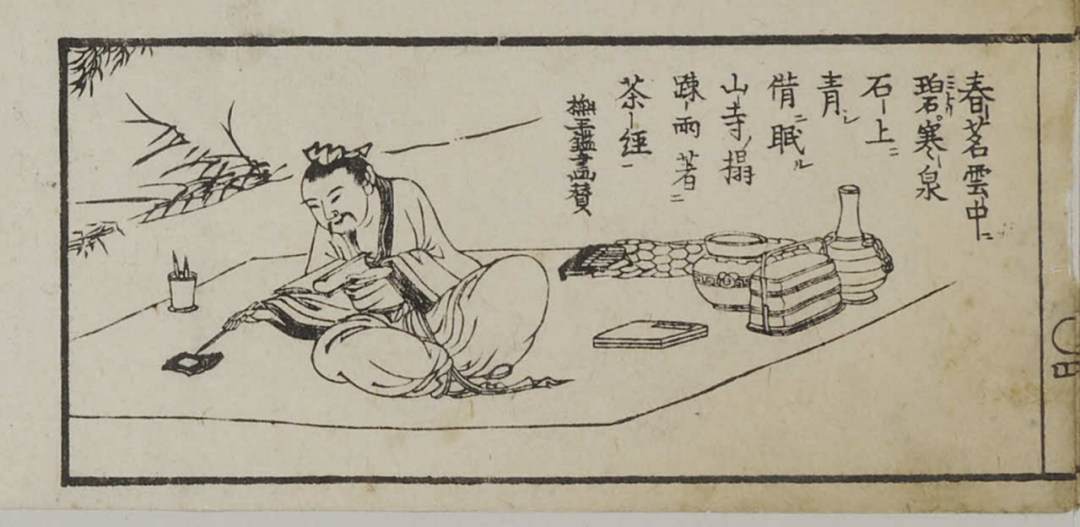

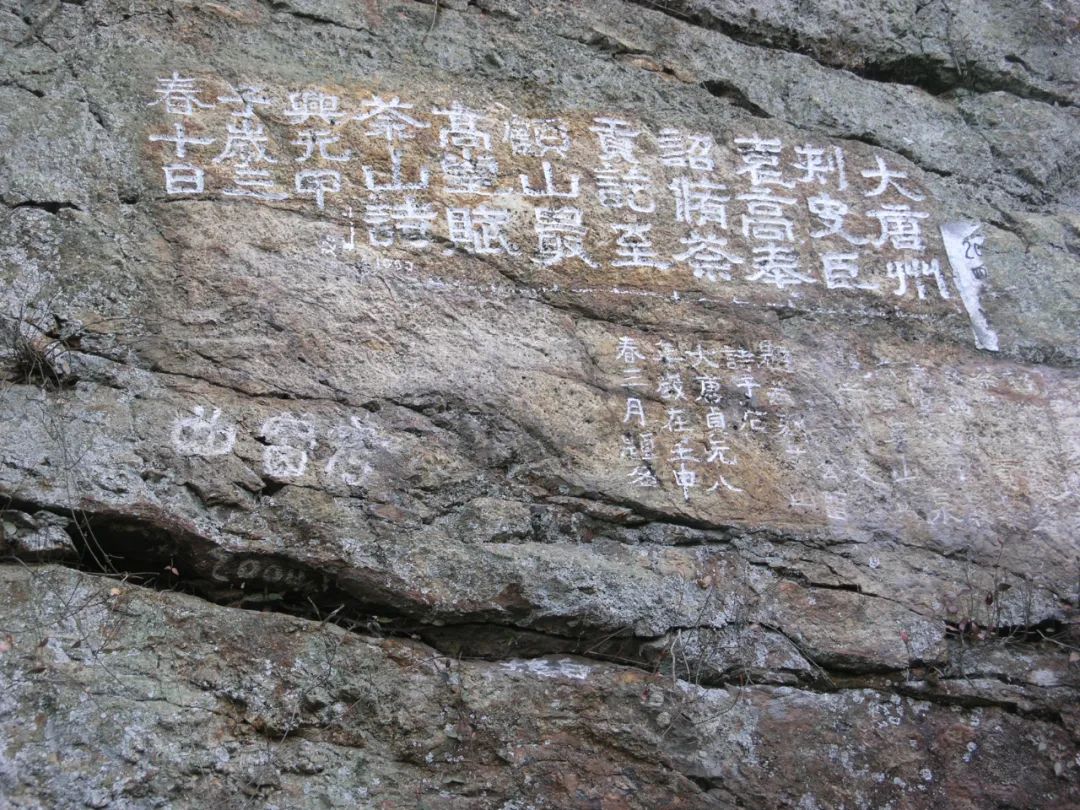

经陆羽品第,唐代湖州的紫笋茶声名雀起,身价百倍。湖州紫笋,历史上产于长兴顾渚山,所以亦称顾渚紫笋。“紫笋”茶一名,也由陆羽《茶经》中的“紫者上”、“笋者上”而得名。由于湖州紫笋茶,叶芽显紫,新梢如笋,品质特佳,得到唐代宗和皇室的喜爱,成为当时主要的贡茶。大历五年(770)始,在长兴顾渚山麓专门设置贡茶院,开始时规模并不大,仅有草舍三十间。随着贡茶数量逐年增大,贡茶院的任务越来越重。贞元十七年(801)刺史李词改以吉祥寺为贡茶院,后生产规模非常庞大。史料记载,当时,顾渚山谷制茶工匠有千余人,最多时役工有三万人,累月方毕。最盛的唐武宗会昌年间(841—846年),进贡紫笋茶数额高达一万八千四百余斤,贡茶之多为全国之冠。

湖州紫笋是我国最早享有盛誉的贡茶,进贡长达七个朝代900余年,在贡茶史上可谓为源远流长,久负盛名。

历任湖州剌史为了监制贡茶,每年立春就要进山,直至谷雨后完成监制任务才离开茶山回湖州。监制贡茶不力的刺史要被罢官问责,大和九年(835)任湖州刺史的裴充,就因监制贡茶不力而罢官。因此,历任湖州地方长官在监制贡茶时,都是全力以赴,倍加小心。史载有二十八位唐刺史在顾渚山修贡,贡茶院的厅堂上留着他们的题名。湖州刺史贡茶事迹,可考者不多。历史有记载的,唐朝湖州刺史亲至顾渚山监制贡茶的有九人:大历七年(772)颜真卿、建中二年(781)袁高、贞元七年(791)于頔、贞元十六年(800)李词、长庆三年(823)崔元亮、大和九年(835)裴充、开成三年(838)杨汉公、会昌元年(841)张文规、大中四年(850)杜牧。据湖州德清籍学者胡耀飞博士考证,最后一位修贡的湖州刺史是唐末的杜孺休,时间大约在公元879年。这么算来,唐代顾渚紫笋茶贡前后历一百年之久。

唐中期以后,紫笋贡茶业的发展,影响和带动了周围地区茶业的发展,使这一地区人工植茶的面积较先前大为增加,出现了茶叶专门种植区和以茶为业的职业茶农,以及为数不少的私人茶园。造成植茶面积扩大的主要原因,一方面是贡额的逐年增加,不得不每年扩种;另一方面是顾渚茶闻名天下后,吸引了大批文人、地主庄园种茶。晚唐陆龟蒙在长城县顾渚山下,建立了私人茶园。值得注意的是,这些地主士大夫的私人茶园大量出现,与这一地区贡茶的发展,制作加工技术的提高不无关系。

唐朝中期以前,长兴顾渚汇入太湖河道口的出水口——水口,这里还是一片荒原,至唐后期,由于到顾渚采办贡茶和买卖茶叶的船只停泊于此,水口逐渐形成为“草市”,成为茶叶的专卖市场。草市在山脚下,旁有河流可通,便于茶叶运输,市中还有酒楼茶肆,各色人员众多。杜牧为湖州刺史时,曾亲自到茶山监督贡茶生产,有诗描述水口草市。茶叶的生产、运输和销售,使得长兴一些原本的穷乡僻壤也繁荣和富裕了起来。同时茶叶贸易对沿途社会经济、社会生活产生了显著影响,对推进社会经济发展产生了积极的作用。

两宋时期,湖州的茶叶生产遇到了前所未有的困难,每年的产茶时间明显推迟,贡茶的数量开始下降,甚至数度停贡。

究其原因,主要是由于天气逐渐转入寒冷期,影响了茶叶生产。据史料记载,自晚唐始,我国江南一带开始进入寒冷期。到宋代,平均气温比盛唐时期低2至3摄氏度,腊月时节,整个太湖结成厚冰,冰面可行车马。受严寒影响,湖州境内的许多茶树或被冻死,或因天寒而推迟萌芽,影响了采茶的季节。为确保茶叶在清明节前按时上贡朝廷,湖州官民想了许多办法,或在茶地旁烧火加温,或组织人员敲锣打鼓,喊山催茶。但人在大自然面前的作用毕竟有限,中国的产茶中心逐渐由湖州向气候较温暖的福建转移,已是难以挽回的必然。

两宋时期朝廷上下奢侈成风,穷极讲究,也是造成贡茶南移的重要原因。为迎合皇帝及其官员的喜好,福建一带在蔡襄等一众高官重臣的指导下,所贡饼茶雕龙塑凤、极其精美。与花样翻新的福建茶比,湖州的茶叶在形状与颜色上均不能比肩,遭到朝廷冷落,也是自然之事。

宋代湖州出产的茶叶,虽然不再为朝廷所重,却受到了广大民众的喜爱。而且,随着宋代饮茶风尚的形成,茶叶海外贸易的扩大,茶叶需求量的急剧增加,湖州茶叶的种植面积越来越大,产量也不断增长。据宋《天池记》载:莫干山区,“土人以茶为业,隙地皆种茶。”

史实说明,在宋朝贡焙更移福建以后,长兴顾渚一带,很快就转换成了以生产“散茶”为主的格局。其在散茶制作技术上,尤较其他各地要高出一筹。

元代湖州地区的茶业,除散茶保持继续发展外,最突出的是末茶也著名起来。末茶和散茶是在北宋以后同时开始兴盛起来的,但宋朝湖州地区的末茶还不甚出名。至元朝时,宫廷和贵族所饮用的“金字茶”,就是“东南湖州造进”的末茶。为此,元朝还曾在唐代顾渚贡茶院旧址专门设立了“磨茶所”。

元代湖州名茶有“玉磨茶”(用上等紫笋五十斤,筛筒净,苏门炒米五十斤,筛筒净,一同拌和匀,入玉磨内,磨之成茶),金字末茶和紫笋芽茶。金字末茶和紫笋芽茶仍然要上贡。元代长兴岁贡金字末茶2000斤,并同时荐紫笋新芽茶90斤,乃湖州茶之上品。(参见(元)忽思慧撰《饮膳正要》卷二)

据《元史》记载,元代设立“常湖等处茶园都提举司”,设在湖州,“都提举司”有7个提领所。乌程、武康、德清、长兴、安吉、归安均设茶园提领所,拥有采茶、制茶工23000户以上(参见《元史》卷八十七·志第三十七《百官三》)。

明、清时期,大部分时间社会相对安定,湖州的经济发展迅速,商品丰富,市场兴盛。在长兴、武康、安吉、孝丰以及乌程西部一带的山区和丘陵地区,茶叶已成为当地百姓的一大生计。同时,明末清初时期,也是我国茶叶开始传播至世界各地的重要年代。

明初,因战争中“以茶易马”之需,贡茶的数额巨大。此后,随着战争的逐步平息,以及朱元璋对茶叶要求的变化,湖州的贡茶数额大为减少。

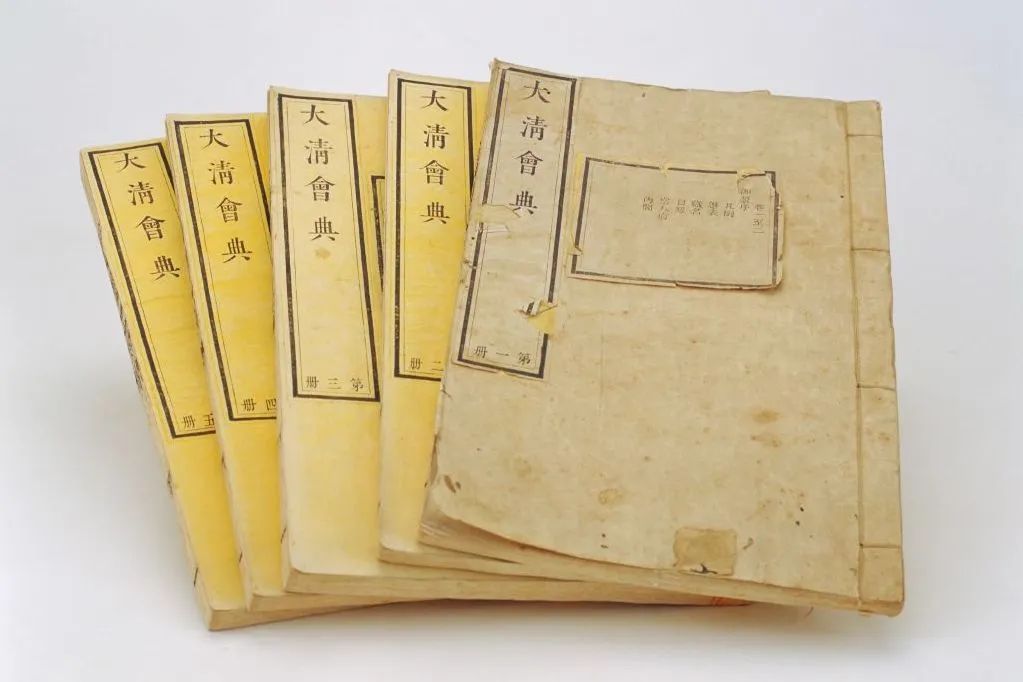

到了清代,据史料记载:顺治、康熙时湖州府仍在贡茶,但数量较少,仅几十斤。《清会典·茶课》中记载康熙二十三年(1684年)湖州府贡茶数量为32斤。

湖州贡茶自三国“温山御荈”开始,断断续续,直至清康熙时止,前后共延续了一千四百多年,足见贡茶历史之悠久。由于贡茶对茶叶质量有严格要求,从而也促进了湖州地区茶叶品质的提升、品种的创新和制茶工艺的精益求精。

明清时期,除贡茶外,湖州所产之茶叶,区域广泛,品种丰富。长兴多地产好茶,全年的茶叶产量在10万斤以上。在湖州安吉、孝丰两县山乡,老百姓更以茶为恒产。在武康,明清时候有野茶、山茶、地茶、雨前、梅尖等不同品种茶。在乌程县境内,除温山茶、道场霁云茶外,还有弁山碧云茶、杼山野茶等。茶叶成为湖州人民的一种生活必需品,并在市场上有序流通。

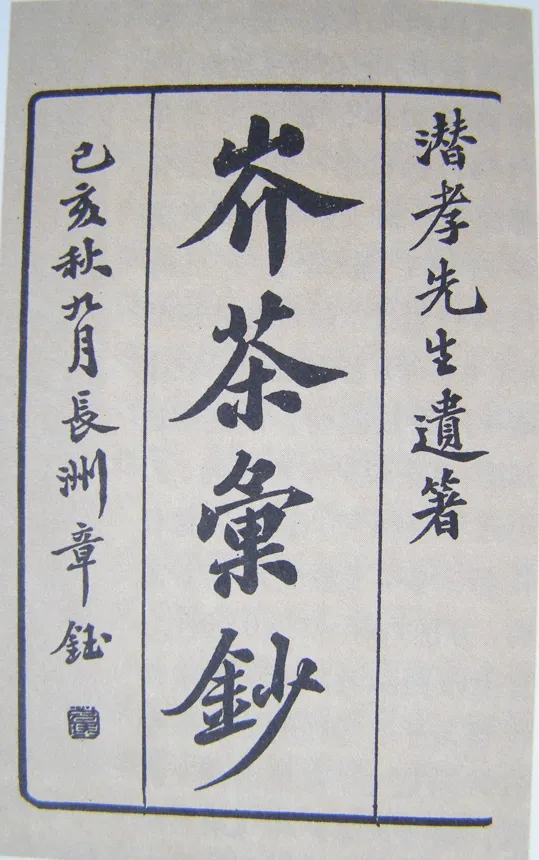

特别值得一提的是明嘉靖、万历年间(1522—1620),继温山御荈和顾渚紫笋之后,产于湖州市长兴县最西北白岘乡的一种新的茶叶品种——罗岕茶迅速崛起,风靡全国,受到当时文人和广大茶叶爱好者的青睐,成为一枝独秀的江南名茶,时尚生活的消费精品,甚至成为一代文人的精神寄托。

民国初期,由于我国茶叶外销市场的打开,湖州的茶叶生产也有所发展。由于期间战乱不断,茶叶产销前兴后衰,茶叶产量时起时落,徘徊不前。日本侵华战争时期,湖州大片茶区沦陷,茶市萧条,茶园荒芜,茶叶生产一落千丈。

新中国建立以来,通过改造提高旧茶园,大力开辟新茶园,加上各种科学技术在茶叶生产中的推广应用,湖州的茶叶生产得到了迅速的恢复和发展。

近年来,湖州推动茶叶全产业链发展,取得了可喜成绩。一批批历史名茶重放异彩,一批批新创名茶争奇斗艳,其中尤以安吉白茶、顾渚紫笋、莫干黄芽为湖州“品茗三绝”。

截止2023年底,湖州全市拥有茶园面积43.25万亩,产量1.28万吨,总产值62.03亿元。全市有41个乡镇产茶,茶农有2.9万户。茶叶总产值和亩均产值连续9年都位居浙江全省第一。

发表评论