今中山大道-保华街-中山大道、合作路、沿江大道、江汉路,合围的范围,是武汉市历史文化风貌区的组成部分(中山大道片、青岛路片),也是原“汉口英租界”

。

1861年汉口开埠,设立“英租界”,清政府与英国先后签订《汉口租界条款》与《英国汉口新增租界条款》,2个具有法律意义的文件。但是在英租界存续的66年的后半期,实际控制区超越了《条款》规定的区域,即今中山大道-保华街-中山大道、合作路、沿江大道、江汉路,合围的范围。清官府、民国政府的态度应该说是“默认”,英租界收回前的1926年、收回后的1930年中国出版的地图,都表明承认了这个实际控制区。

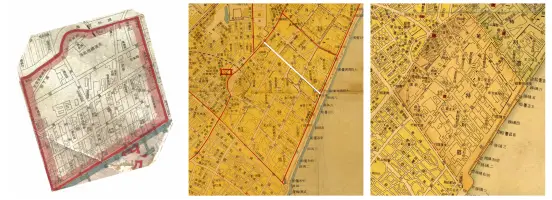

左起1926年、1930年、1939年汉口地图局部

武汉沦陷后,1939年日本出版的《最新汉口市街详图》,不承认英国人的划定的英租界,此时原英租界已为国民政府外交部管辖的第三特别区(不归汉口市政府管辖),日本人将三角形的金城银行地块(原新昌里,今武汉美术馆)划在第三特区外。表明日本人知道这块三角地不在《条款》规定的范围内。

笔者在看到这张地图后,产生了弄清楚英租界范围来龙去脉的想法。

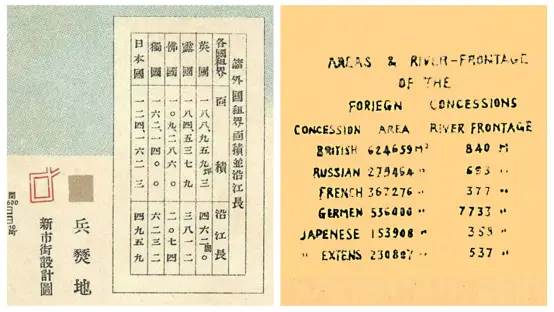

《夏口县志》英租界条款面积

咸丰十一年(1861年)的《汉口租界条款》规定:“定准汉口镇市以下街尾地方,自汉口江边花楼巷往东八丈起,至甘露寺江边卡东角止,量得共长二百五十丈,进深一带一百一十丈”,“令立明四至,用石块上刻大英国地基字样,共合地四百五十八亩零八十弓”(《民国夏口县志校注》226页),作为大英帝国在汉口的“租界”。

光绪二十四年(1898年)续签《英国汉口新增租界条款》俗称展界条约,商定:“由英租界后至城垣,留出官地五丈止,南自一马路向城垣直线起,北至俄界止,共合地三百三十七亩五厘”(《民国夏口县志校注》232页)。英租界向西北扩展,直抵城墙,面积扩大到795亩有余。还商定“又界内旧有官街、公路应勉科算地价,将来盖造洋房如有侵越,应即另行留出街路地基,如法修建,无论华洋商民,均准一律任意行走。”

《汉口租界志》英租界

根据1898年的《英国汉口新增租界条款》,英国租界的西界扩展到距汉口城墙5丈处。留下的5丈地作为公路,无论华洋商民均可“一律任便行走”,归中国政府管理。由于该路由工部局修建,路灯、巡捕也由租界设置,租界当局在事实上行使了管理权。不久,英租界当局又在自华界进入这条公路的各个街口安设铁门,任意开启、关闭,使这条沿界的中国公路成为附属于租界的地段。

1898年扩界后的英租界东南至长江边,西南从江汉关至今后花楼街南口(注:应为北口),东北至合作路,西北至中山大道。从后花楼街南口至中山大道,以及整个扬子街地段都是汉口地皮大王刘歆生的荒地,不属于租界范围。由于此地段与租界犬牙交错,治安、管理、交通、税收都很成问题。时在英租界工部局任职的米勒(Miller),亟欲把刘歆生这块土地纳入英租界的范围,以作为租界的屏障。

1901年,米勒和刘歆生秘密达成协议:工部局无偿将租界内的垃圾、煤渣运送到江汉路、扬子街一带,将刘歆生的这片荒地填高。刘歆生则将所填土地的一部分 (包括后花楼南口至中山大道和整个扬子街地段)纳入租界范围,由工部局在此修建马路,筑路剩余 土地的产权仍归刘歆生所有。之后,工部局即在此段土地上筑成两条马路,即扬子街和歆生路(以刘歆生的名字命名,即今江汉路后花楼口至中山大道部分)。工部局随即派设巡捕进行管理,并向位于华界一侧的房屋征收巡捕捐。

不仅如此,英租界当局还在华界通往英租界南界的3个街口设置铁门, 一遇战乱,就紧闭铁门,断绝租界与华界的交通,将歆生路以及与它相连、位于英租界旧有界址以南的太平街都圈入租界范围。经过这次越界,英租界东南至沿江大道,濒临长江,西南从江汉关至中山大道,毗连华界;东北至合作路,毗连俄租界。西北至中山大道,毗连华界,其范围比原界扩大了三分之一。

今中山大道江汉路至南京路段,越界围墙

1907年汉口城垣拆除后,英租界当局在租界两侧筑砖砌铁栅围墙(注:高约3米),有一段越界伸到后城马路处(今中山大道)。在今大智路处开一较大通道,其余如今保成路、南京路、汇通路、黄石路,虽先后拆有缺口,然非正式通衢。黄石路这个缺口筑有铁门,供京汉铁路支线到今胜利街火车通行,但也仅仅在火车通过时才打开铁门,平时只由铁门的小门通行。所有这些缺口,英租界当局还故意封闭,行人极感不便。因为这道围墙,中国政府实际上丧失了对这段中山大道的控制权。

刘歆生等人开始建设“模范区”后,中国当局与英工部局交涉,订立合同,由中国官厅拆除这道围墙,费用由中国方面承担,每年补助英租界修理道路费白银3 500两。为防止英界日后企图扩展,遂将墙边一段零落不齐的街命名为“保华街”,以示保卫中华领土之意。(《汉口租界志》2003年版34页、2020年版76页)

英租界的实际控制区

英租界的实际控制区,中国与英国出版的地图是一致的。这个实际控制区,据1912年日本出版的《汉口全图》面积为188959.3坪(约625,455.3㎡,938亩),沿江长462间(约831.6米);据《武汉文史资料》2023年4期章馨怡文“傅斯年图书馆发现《汉口租界图》(约1918年)”,面积624,659㎡(约937亩),岸线长度840米。

《汉口全图》《汉口租界图》

先看岸线长度。《汉口租界条款》规定250丈,约为833米,《汉口全图》为831.6米,《汉口租界图》多出了7米。岸线下游的终端在界限路(合作路)与俄租界相连,英国人是不可能延长此处岸线。那么,这增加的7米,只能在上游与华界的连接处即始端太平路(今江汉路)。

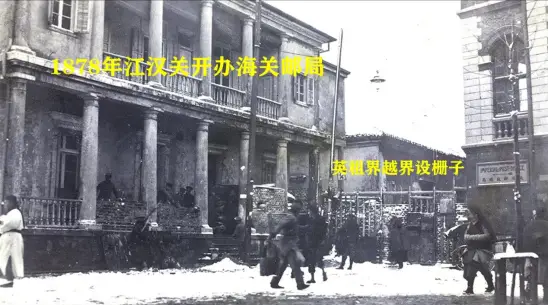

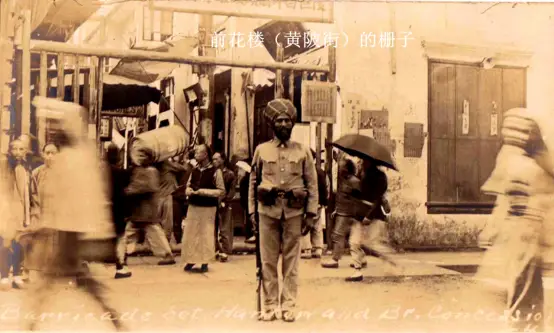

笔者以为太平路(今江汉路)本应以中线(甚或太平路东北侧房子)为界,英国人实际上将其延伸到西南华界一侧,江汉关老照片显示,栅子设在江汉关旁联通居巷处(今交通巷),这样就多出了7米;还有前花楼(今黄陂街)、后花楼(今花楼街)的栅子均设在华界一侧。

实际控制线越界超出了7米,英租界当局心知肚明,不合法的。在发生大的突发事件时,英租界当局自动把防线退到英租界一侧,亦即条款规定的地段,英海军陆战队与义勇队士兵在条款规定的地方守卫。这从辛亥革命阳夏战争时、1925年“六.一一惨案”、1927年“一.三事件”乃至特三区取代英租界武汉沦陷时,留下的老照片都可以看到此情此景。

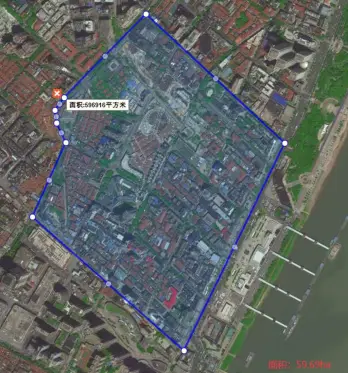

再看面积。《汉口租界图》为624659㎡约937亩,我请江汉大学陈刚老师帮忙用现代的测量方法测量卫星地图英租界面积为596916㎡,约895亩。无论是938亩、937亩或895亩,都比两个条款规定的面积大100多亩。也就是说签订《英国汉口新增租界条款》后,英租界趁机扩大地盘,何以出现此情?测量有误?

自古以来,中国人对土地的测量都很重视的,东南西北,四至立碑。“由英租界后至城垣,留出官地五丈止,南自一马路向城垣直线起,北至俄界止”,“俄界止”1896年俄租界才签约,这个不会有争议。起点在何处?今中山大道江汉路口(后城马路止点),还是扬子街口?

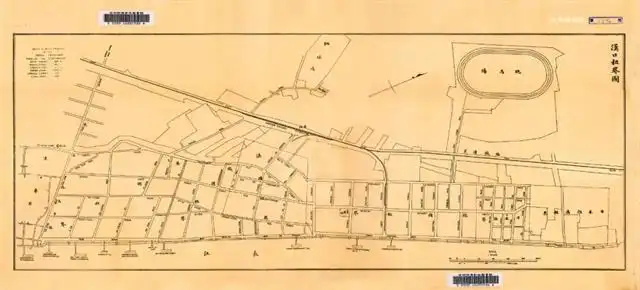

后城马路施工

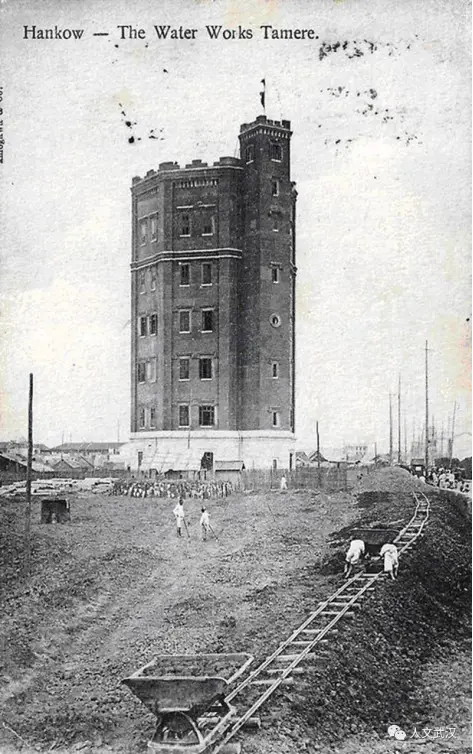

笔者以为在今中山大道扬子街口。《汉口租界志》言“1907年汉口城垣拆除后,英租界当局在租界两侧筑砖砌铁栅围墙,有一段越界伸到后城马路处(今中山大道江汉路口)。”。其实,英租界建围墙在前,华界修后城马路在后。水塔1909年落成后的老照片显示后城马路方施工,晚了2年。

“直线”本应从今中山大道扬子街口到合作路止,注意应该是“直线”,汉口的城垣,不同于县、府的城四四方方,级别低(县辖坊、司)、没有规制,主要为抵御有可能发生的外敌入侵及防水患,城墙环西北从硚口到沙包(今一元路附近),弧形的。

今卫星图。陈刚供图

我推测当初划地时,可通往大智门的扬子街与英俄共有的界线路(合作路)路口离城墙5丈远处为2个点,“直线”测量。但我们从1913年的英租界地图上,可以看到此线成了三角形的两条边线。

这可能与展界条款签约时就留有余地有关,“界内旧有官街(1868年《续集汉阳县志图》显示,广义巷通后街有路通大智门)...将来盖造洋房如有侵越,应即另行留出街路地基”;预计到实际操作时英租界可能越界,官府对这些水淌荒地也不在意,但要保证华界与英租界一码头毗邻的广义巷(太平路-江汉路的前身)通往大智门的路可“任意行走”。

综上所述,比新昌里(今武汉美术馆)地块还要大的三角形地块,与刘歆生的扬子街三角地块,共同构成了这超出的100多亩地。

诸君以为然否?欢迎拍砖!

1913年《汉口外国租界地图》局部

须要说明的是,太平路华界侧日本人的三菱洋行、台湾银行愿意纳入英租界管理,刘歆生这类买办也把私地让渡给英租界当局,还有许多中国人的商户也乐于交给英国人管理,不用给这些人贴上爱国的标签。

“保华街”只是一条街名,附近还有“保元里”、“保成路”,与保卫中华没有必然的联系,那大的一块地怎么不去保卫?本来就是“任意行走”,条款里写得清清楚楚,用得着去“保卫”吗?

1926年武昌亚新地学社出版的《武汉三镇详图》,沿袭了英国人的租界图新昌里在英租界内,表明夏口县政府的态度

1939年日本日出版的《最新汉口市街详图》,不承认英国人划定的英租界,金城银行地块(原新昌里)在第三特区外

打捞江城记忆 串起散落的珍珠

钩沉三镇往事 回眸过眼之烟云

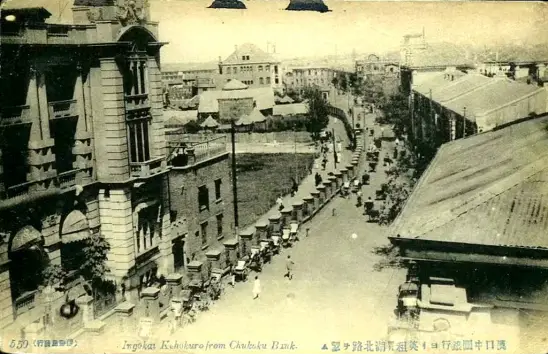

1926年 汉口码头

发表评论