清代后期,贵州著名学者莫与俦撰写《牂牁考》一文,通过《管子·小匡》指出春秋齐桓公称霸时,“西南夷”地区已有“牂柯国”。同一时代,西南大儒郑珍作《牂柯考》一文,观点与莫与俦相近,并论证了牂柯国与夜郎国之关系。此后贵州学界在追溯贵州上古历史时,往往避不开《管子·小匡》中的“牂柯国”。本文通过对“牂柯”一词的来源进行考证,指出“牂柯”系古越语“僮牯”一词的音译,其意为牂柯江流域僮人(今壮族)的自称,贵州在汉代设有“牂柯郡”,在“夜郎国”之前并无“牂柯国”。

一、所谓齐桓公时期的“牂牱国”

就文献来看,涉及“牂牱”时代最早的文献是《管子·小匡》,其言春秋时,齐桓公与管仲就葵丘之会的相关对答,现引上海古籍出版社影印清光绪浙江书局精刻本《管子》言,桓公曰:“余乘车之会三,兵车之会六,九合诸侯,一匡天下,北至于孤竹、山戎、秽貉,拘秦夏。西至流沙西虞,南至吴、越、巴、牂牱、不庾、雕题、黑齿,荆夷之国,莫违寡人之命,而中国卑我。昔三代之受命者,其异于此乎?”

庄蹻(庄豪)入滇示意图(袁炜绘图)

自魏晋以来,学者已指出,《管子》非春秋管仲所作。该书乃战国至西汉时逐渐编撰汇编,最终于西汉末年成书。民国罗根泽撰《管子探源》一书,认为《管子·小匡》主体成于西汉初年,涉及“牂牱”的数句成于西汉武帝开“西南夷”后。李学勤考证《管子·小匡》与《国语·齐语》中的异文中假借、避讳等情况,指出《管子·小匡》的文字远比《国语·齐语》浅显易懂,无疑是在《国语·齐语》的基础上加以修改的结果,他进一步指出,葵丘之会一段,在《国语·齐语》与《左传》“僖公九年”条基本一致,而《管子·小匡》增加的内容,从思想特点来看,只能是后增的。

仔细考证《管子·小匡》关于桓公的内容,可以发现和《史记》中《封禅书》《齐太公世家》的相关内容相似。《史记·封禅书》言:

秦缪公即位九年,齐桓公既霸,会诸侯于葵丘,而欲封禅……桓公曰:“寡人北伐山戎,过孤竹;西伐大夏,涉流沙,束马悬车,上卑耳之山;南伐至召陵,登熊耳山以望江汉。兵车之会三,而乘车之会六,九合诸侯,一匡天下,诸侯莫违我。昔三代受命,亦何以异乎?”

《史记·齐太公世家》言:

唯独齐为中国会盟,而桓公能宣其德,故诸侯宾会。于是桓公称曰:“寡人南伐至召陵,望熊山;北伐山戎、离枝、孤竹;西伐大夏,涉流沙;束马悬车登太行,至卑耳山而还。诸侯莫违寡人。寡人兵车之会三,乘车之会六,九合诸侯,一匡天下。昔三代受命,有何以异于此乎?吾欲封泰山,禅梁父。”

可能系汉代牂柯江的北盘江

通过比较《管子·小匡》与《史记》中《封禅书》《齐太公世家》的记载,可以明显看到,其对于齐桓公在北、西两个方向的征伐大体一致,但对于南方的征伐,《史记·封禅书》《史记·齐太公世家》仅言征伐到今河南漯河的召陵,但《管子·小匡》将其扩展到“吴、越、巴、牂牱”这样包含大半长江流域。考证先秦相关史料,齐桓公伐楚,在召陵与楚议和,召开召陵之盟后罢兵回师,这不存在任何争议,而《管子·小匡》将齐桓公的影响扩大到大半长江流域,则与史无考。继《史记》之后,东汉初年成书的《汉书》,也引用了《史记·封禅书》的记载,在《汉书·郊祀志》中言,穆公立九年,齐桓公既霸,会诸侯于葵丘,而欲封禅……桓公曰:“寡人北伐山戎,过孤竹;西伐,束马县车,上卑耳之山;南伐至召陵,登熊耳山,以望江汉。兵车之会三,乘车之会六,九合诸侯,一匡天下,诸侯莫违我。昔三代受命,亦何以异乎?”

祭祀是中国传统王朝一项很重要的仪式,《史记》《汉书》作为汉代官修史书,其《封禅书》《郊祀志》体现了汉代官方观点。由此可见,就算《管子·小匡》在西汉末年已成书,但官方观点则以《史记·封禅书》和《汉书·郊祀志》所述为正。由以上论证可见,《管子·小匡》涉及“牂牱”的数句不可靠,在西汉时期也并非官方观点。

二、秦汉文献中的“牂柯江”

涉及“牂柯”时代次之的文献是《华阳国志》《后汉书》中关于战国楚顷襄王(前298—前263在位)遣庄蹻(豪)伐夜郎植牂柯一事,《华阳国志·南中志》言:

周之季世,楚顷襄王遣将军庄蹻泝沅水出且兰以伐夜郎,植牂柯,系船于是。且兰既克,夜郎又降,而秦夺楚黔中地,无路得反,遂留王滇池。蹻,楚庄王之苗裔也,以牂柯系船,因名且兰为牂柯国。

《后汉书·南蛮西南夷列传》言:

初,楚顷襄王时,遣将庄豪从沅水伐夜郎,军至且兰,椓船于岸而步战。既灭夜郎,因留王滇池。以且兰椓船牂柯处,乃改其名为牂柯。

今按,从文献角度来看,庄蹻伐滇之事最早见于《史记·西南夷列传》,此后《汉书·南蛮西南夷列传》因袭,其文不见庄蹻伐夜郎植牂柯一事,至《华阳国志》《后汉书》始见;从考古发现来看,目前在贵州中西部甚至云南东部地区发现的考古材料,见不到楚系青铜器的文化因素,可以说楚系青铜器对夜郎文化区的影响可以忽略不记。故庄蹻伐夜郎植牂柯一事殊为可疑(图1,庄蹻/庄豪入滇示意图)。

而关于“牂柯”最可靠的最早文献证据,则源于《史记·西南夷列传》,其文言(图2,可能系汉代牂柯江的北盘江):

建元六年(前135),大行王恢击东越,东越杀王郢以报。恢因兵威使番阳令唐蒙风指晓南越。南越食蒙蜀枸酱,蒙问所从来,曰“道西北牂柯,牂柯江广数里,出番禺城下”。蒙归至长安,问蜀贾人,贾人曰:“独蜀出枸酱,多持窃出市夜郎。夜郎者,临牂柯江,江广百余步,足以行船。南越以财物役属夜郎,西至同师,然亦不能臣使也。”蒙乃上书说上曰:“南越王黄屋左纛,地东西万余里,名为外臣,实一州主也。今以长沙、豫章往,水道多绝,难行。窃闻夜郎所有精兵,可得十余万,浮船牂柯江,出其不意,此制越一奇也。诚以汉之强,巴蜀之饶,通夜郎道,为置吏,易甚。”上许之。乃拜蒙为郎中将,将千人,食重万余人,从巴蜀筰关入,遂见夜郎侯多同。蒙厚赐,喻以威德,约为置吏,使其子为令。夜郎旁小邑皆贪汉缯帛,以为汉道险,终不能有也,乃且听蒙约。还报,乃以为犍为郡。发巴蜀卒治道,自僰道指牂柯江。

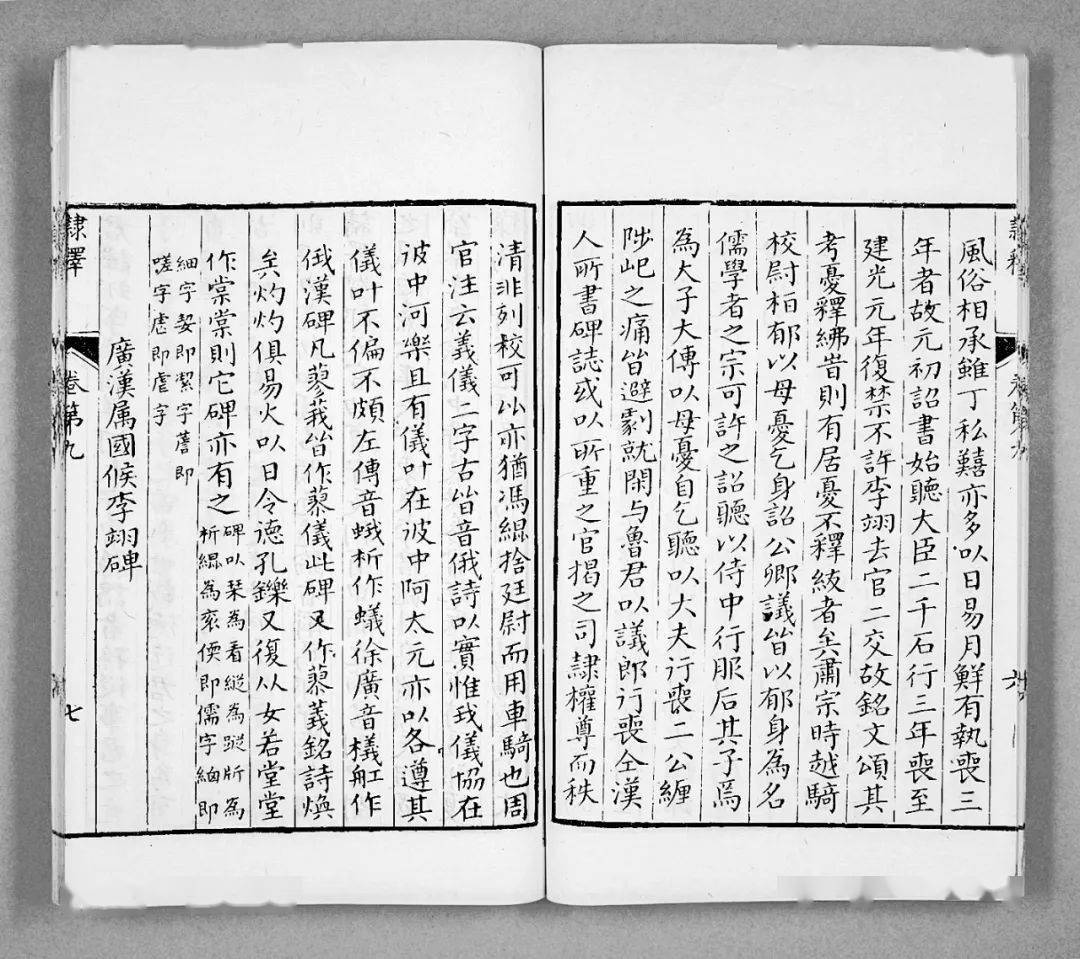

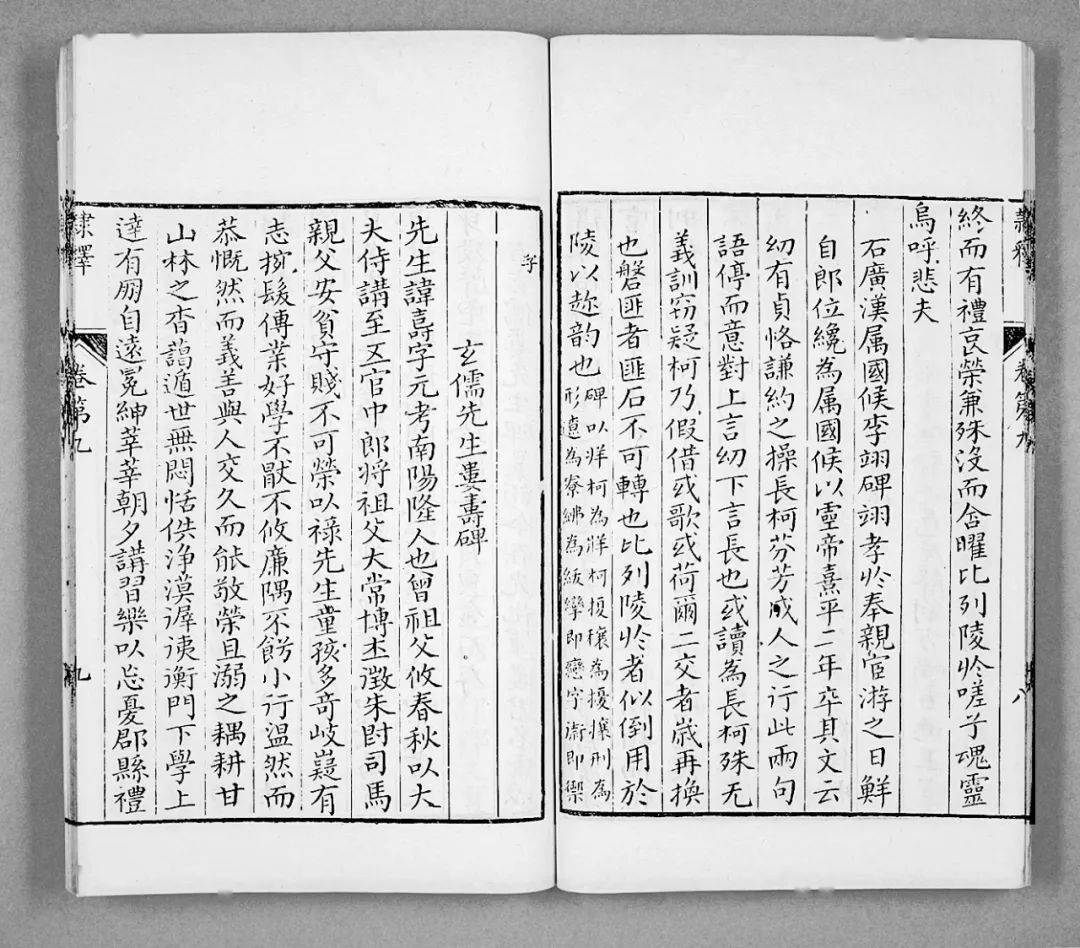

清刻本《隶释》卷九《广汉属国候李翊碑》1

而最早将“牂柯”与系舟之树桩联系者,最早见于《华阳国志·南中志》言“以牂柯系船”,此后南朝宋范晔《后汉书》言“以且兰椓船牂柯处”,《史记正义》唐张守节引北魏崔浩言,“牂柯,系船杙也。”最终在南朝梁顾野王撰楷书字典《玉篇》“牁”字条,直言“牁,系舟弋。”此处“牁”可通“柯”字。可见关于“牂柯”是系舟之树桩的说法,发端于南北朝,无法追溯至西汉,乃南北朝时人逐步望文生义而得。

三、“牂柯”系越语的音译

以上可见,现存汉文文献中“牂柯”一词最早来源于公元前135年,唐蒙在南越国都城番禺(广州)听闻而来。《汉书·地理志》言:

“夜郎,豚水东至广郁。”“广郁,郁水首受夜郎豚水,东至四会入海,过郡四,行四千三十里。”

《汉书·地理志》的地理疆域以西汉元延、绥和(前12—前7年)为断。今按,公元前135年,西汉设立犍为郡,下辖夜郎县,以夜郎侯多同的儿子为夜郎县县令;公元前111年,设立牂牱郡,夜郎县归属于牂牁郡,封夜郎君主为夜郎王;公元前27年,牂柯太守杀夜郎王兴(《汉书·天文志》作夜郎王歆,当为同名异译),夜郎国灭。可见,在公元前135年至公元前7年之间,汉王朝对夜郎地区的统治逐步深入。在此过程中,将在公元前135年南越国听闻而来的牂柯江,其夜郎段被改称为豚水,广郁段被改称郁水。这在一定程度上暗示了“牂柯江”很可能是下游南越对整条江的称谓,而上游夜郎等地并不是如此称呼此江河。在“牂柯江”上游被称为豚水、郁水后,三国时期,“牂柯”一词依旧被岭南所使用,成书于隋代的《北堂书抄》引三国东吴万震著《南州异物志》言,有山在海内小而高,以系舡筏也,俗谓之越王牂牁,远望之甚小而高不似山,近望之以为一株枯树在水内也。

清刻本《隶释》卷九《广汉属国候李翊碑》2

可见《南州异物志》所言“越王牂牁”,与越文化密切关联,但指代的并非“牂柯江”。春秋至两汉时期,自东南吴越至西南骆越,越文化在中国南方有着很深的影响。而番禺城又是西汉时南越国都城,具有浓厚的越文化。唐蒙在番禺听闻的“牂柯”一词,很有可能也具有古越语因素。上古汉语固有词汇地名多为单音节词汇或齐尾式双音节(通名在后),百越地名则多为齐头式双音节(通名在前),且已有学者指出汉代牂柯郡其下属十七县中的毋单、毋敛、谈指、谈稿、镡封、同并、都梦、句町八县之名可以和百越地名相通。可见当时南越乃至西南夜郎之地,古越语地名的盛行。由此暗示了“牂柯”一词,与其说自南北朝以来从“牂”“柯”二字字义分析,不如认为更有可能是古越语词汇被汉文收录。

清刻本《隶释》卷九《广汉属国候李翊碑》3

民国以来,民族学者们从古越语对音角度,提出了关于“牂柯”二字的多种分析,其中,徐松石《粤江流域人民史》等提出,僮人(壮族)自称“僮牯佬”,“牂柯”即“僮牯”,汉代时,“僮牯”又被音译为“苍梧”或“仓吾”,“牂柯江”即“僮牯江”,此说音近意同,最为可取。

四、汉代“牂柯”的“柯”字

唐宋以前,传世传统文献的流传主要靠抄录,在辗转多次抄录的过程中,不可避免地会出现文字讹误。莫与俦《牂牁考》对“牂柯”正字做了详实考证,笔者在此将其中符合现今学术推理逻辑的两点罗列如下。

“牂柯”一词,单就《史记·西南夷列传》所言的“牂柯”一词,《百衲本史记》(影印南宋黄善夫刻本《史记》)做“牂牱”,清乾隆四年(1739)校刊武英殿本《史记》作“牂牁”,中华书局在清同治十一年(1872)金陵书局刻本基础上的点校本《史记》做“牂柯”。

从正字法校对来看,“牂柯”中“柯”作“柯”,或“牁”,抑或“牱”,可从以下两点得以解决。

一是成书于汉和帝永元十二年(100)到安帝建光元年(121),后失落,再后由北宋徐铉于雍熙三年(986)校订完成的《说文解字》,其中仅收录有“柯”字,言“柯,斧柄也。从木可声,古俄切”,未收录“牁”“牱”二字,故有可能汉代仅有“柯”字,还未出现“牁”“牱”二字。

二是宋代是中国金石学繁盛的时期,南宋洪适广收两汉隶书碑铭拓片,释读文字,严格依据拓片文字编撰《隶释》(成书于1166年)、《隶续》二书,其中《隶释》卷九收录有《广汉属国侯李翊碑》(图3~5,清刻本《隶释》卷九《广汉属国侯李翊碑》),卷十二收录有《李翊夫人碑》。《广汉属国候李翊碑》言:

君讳翊,字辅国,牂柯大守曾孙,谒者孙,从事君之元子也……年五十四,以熹平二年(173)卒。

洪适对于《广汉属国侯李翊碑》的解释性文字言,“碑以柯为牂柯”,对于《李翊夫人碑》的解释性文字言:“右广汉属国候夫人碑李翊之配也,两碑今在渠州,欧、赵时皆未出。”其中,“欧”指北宋欧阳修(1007—1072),“赵”指北宋末至南宋初赵明诚(1081—1129),可见今四川渠县南宋时出土的东汉晚期的《广汉属国候李翊碑》上,“牂柯”中的“柯”为木字旁,惜此碑今不存,不能与原碑参照。

综上所述,《管子·小匡》所言春秋“牂柯”和《华阳国志》《后汉书》所言战国“牂柯”不可靠。“牂柯”一词最早是公元前135年唐蒙在南越听闻而来,很可能是古越语“僮牯”一词的音译,其意为牂柯江流域僮人的自称,与后世望文生义的“系船木桩”无关,其最早字形为“牂柯”,而非“牂牁”,所谓齐桓公时的“牂柯国”并不存在。

「本文刊于《文史天地》2023年第9期」

「袁 炜,贵州省博物馆研究部副主任、馆员」

版式:刘 丹 刘 丽

发表评论