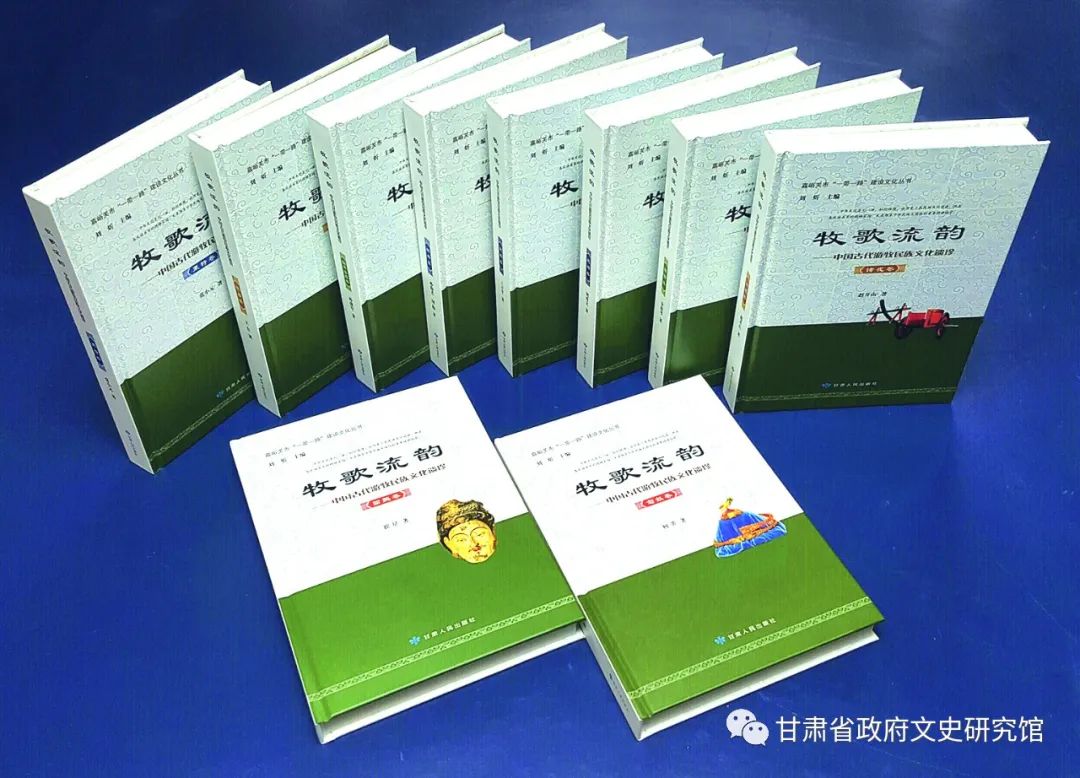

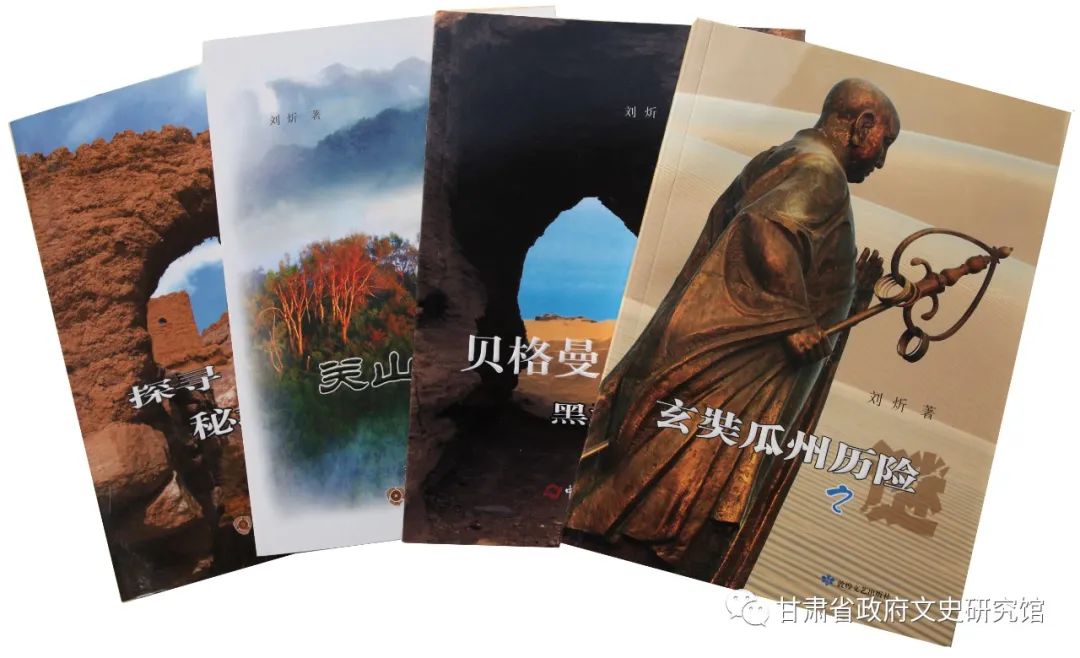

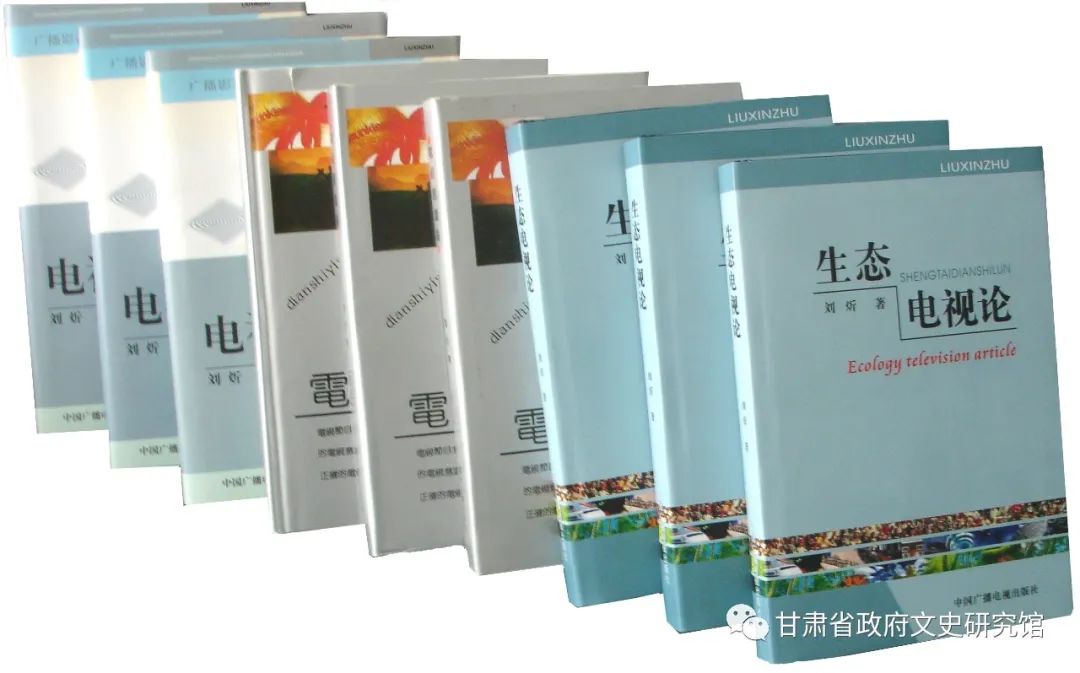

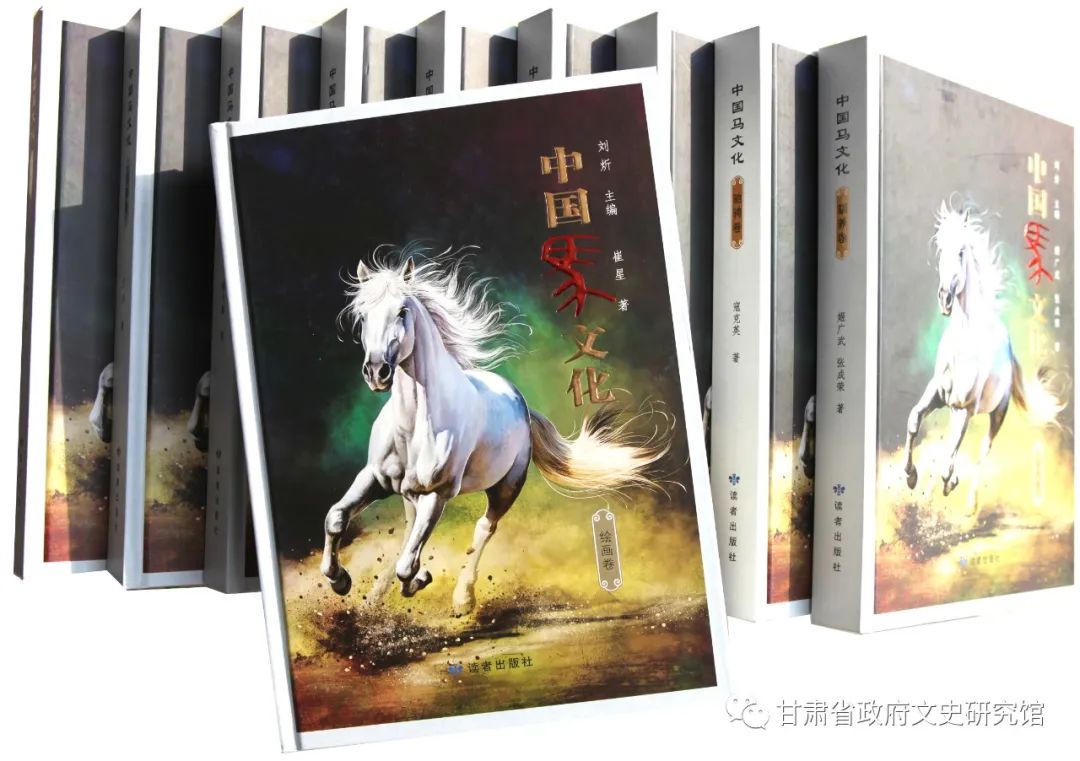

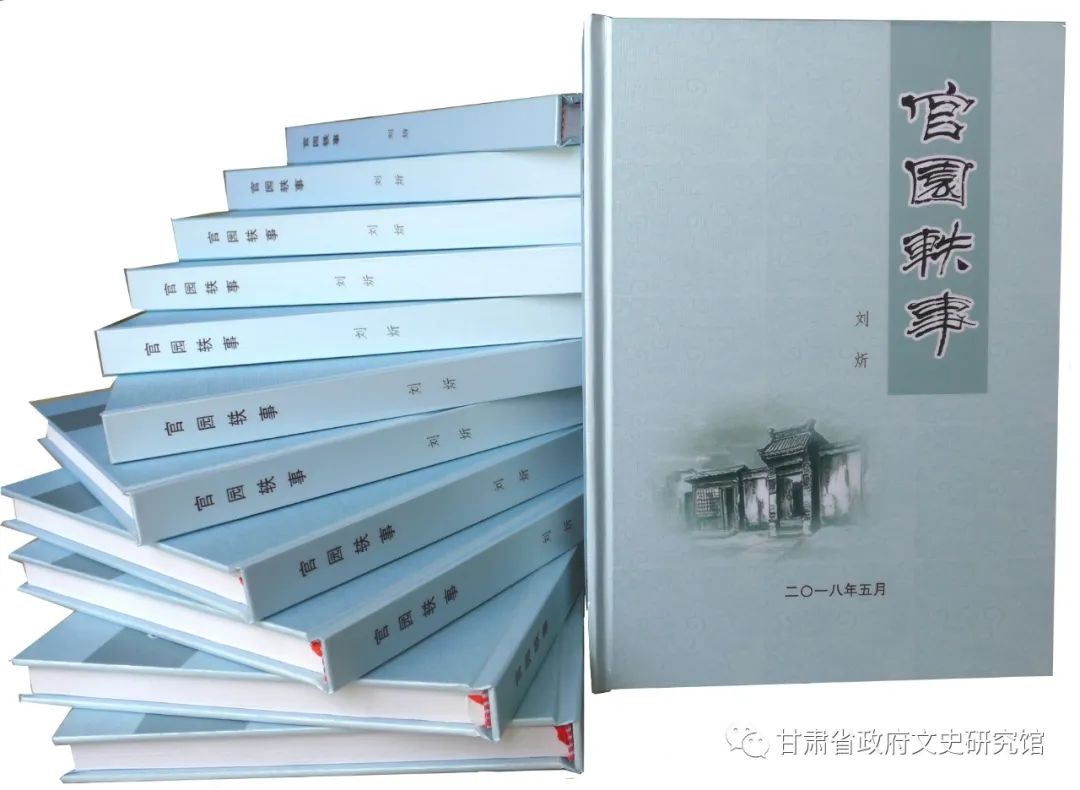

刘炘,1947年8月生,兰州市人。甘肃省政府文史研究馆馆员。曾就职于甘肃电视台、甘肃省广播电影电视局。高级记者。2009年荣获甘肃省委、省政府颁发的首届“甘肃省文艺终身成就奖”称号,曾获“全国优秀新闻工作者”、“全国广播电视‘十佳’理论工作者”和“甘肃省德艺双馨电视艺术工作者”称号。曾出版、撰写有《电视意识论》《电视重构论》《生态电视论》《越洋远旅》《激情依然》《贝格曼黑河大发现》《玄奘瓜州历险之谜》《关山寻踪》《探寻秘域走廊》《敦煌记忆》《浮云淡远》《官园轶事》《雪峰下的山坳》等著作。曾主编有大型历史文化丛书《牧歌流韵》(十卷)、《丝路驿传》(五卷)、《中国马文化》(十卷)。曾经主创的数十部(条)电视新闻、专题、纪录片在全国、全省多项评奖中获奖。

学者、画家刘炘

我的绘画之路

刘炘

我的绘画爱好和实践,是在自学的环境里逐步摸索的。

由于时代的局限,没有接受过专业学校的学习和专业机构的训练,始终以一个绘画爱好者的身份,凭着自己的审美兴趣和人生感悟学习、探索和创作。因此我的画作长期游离于画界评判标准之外,没有拘泥于画种类型的羁绊,没有感受到画界竞争的压力。

我的绘画大致经历了三个阶段:年轻时的热衷临摹和实践,中年时的被迫搁置和默画,老年时的恢复探索和创新。

第一个阶段。我自幼喜爱画画,对绘画的线条、颜色、造型比较敏感,兴趣浓厚,临摹欲望很强。上小学时,课本和作业本就成为我在课堂和业余时间随心所欲“创作”的载体。上中学后,唯一的途径就是观摩别人作画。高中时,美术欣赏能力和绘画造型能力有了飞跃,高中三年级时创作出表现舍己救人英雄事迹的套色木刻作品《英雄门合》。上世纪70年代工作后,除绘画各种宣传画外,迷上了北大荒的套色版画,那深远辽阔的万古荒夜、冷峻挺拔的茫茫森林,呈现出一派独特而优美的北疆之美,给予我创作的冲动和灵感。期间我先后创作了《守卫边防》《嘉峪关内外》等套色木刻作品。

第二个阶段。1978年我的工作转型到电视传媒后,繁忙的工作节奏使我不得不忍痛割爱,完全搁下了对自己绘画的爱好。这一搁,就是整整30年。

期间,我没有时间作画,但没有停止关注。参观美展或阅读画册时,我更多的是在心中读画,在心中摹画,借鉴长处,吸纳营养。

第三个阶段。退休之后,我又拾起了绘画。

我认为绘画是通过线条、色彩等技法和符号,抒发和表达内心精神世界的。它包括两方面,一是内在的精神世界,解决表达什么的问题。二是外在的技法和符号,解决怎么表达的问题。

表达什么?我思前想后,决心践行自己在专著《生态电视论》里呼唤过的通过包括绘画在内的大众媒介来引领人们生态美。自古至今的山水画家,花鸟画家其实都是在感受、描绘山川河流、花鸟虫草的时候,自觉不自觉地以朴素的大自然意识、大关爱意识,潜移默化地引领着人们的自然观、美学观,最终引导人们保护生物与非生物环境之间的那种有序性与和谐性。

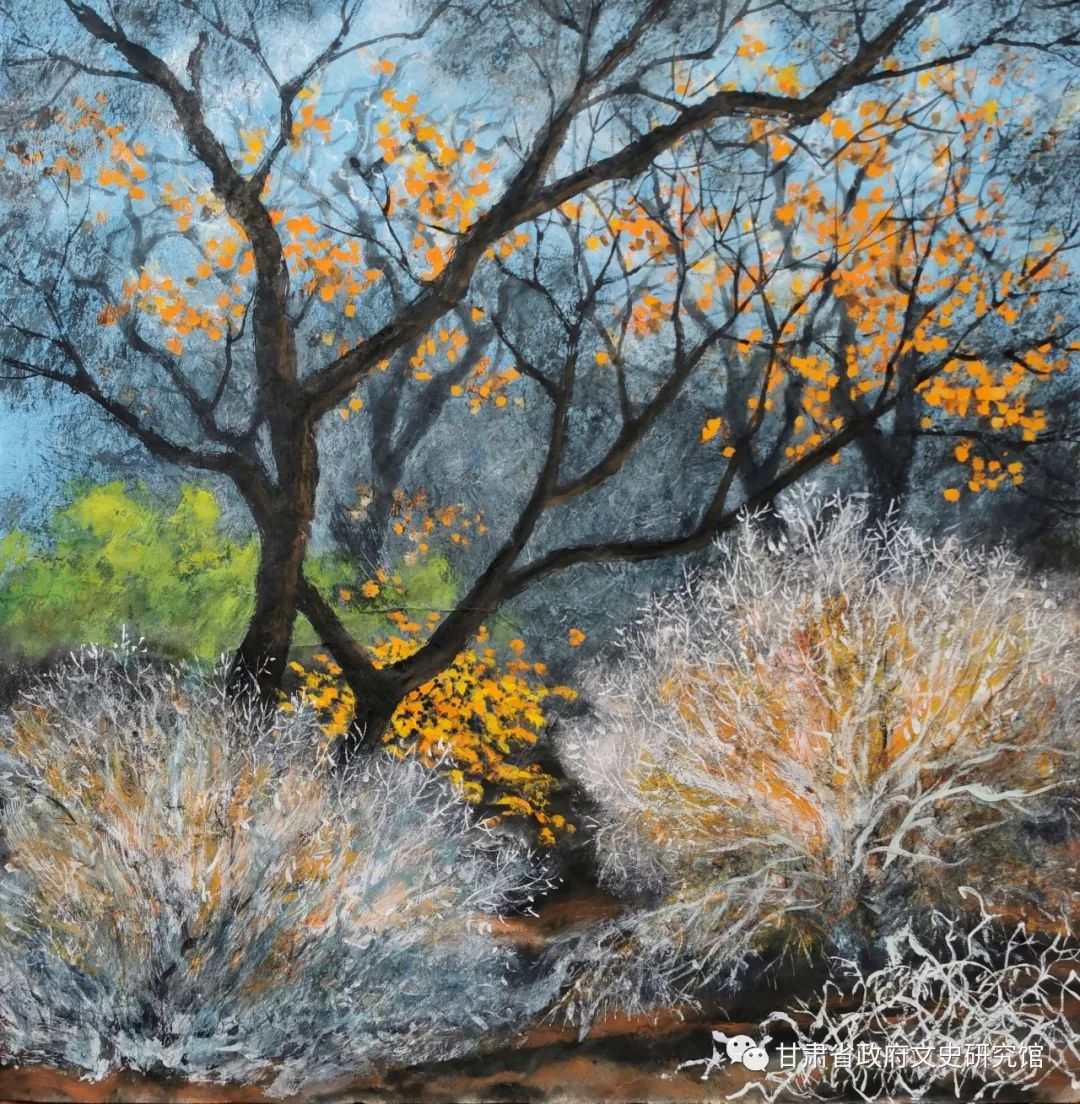

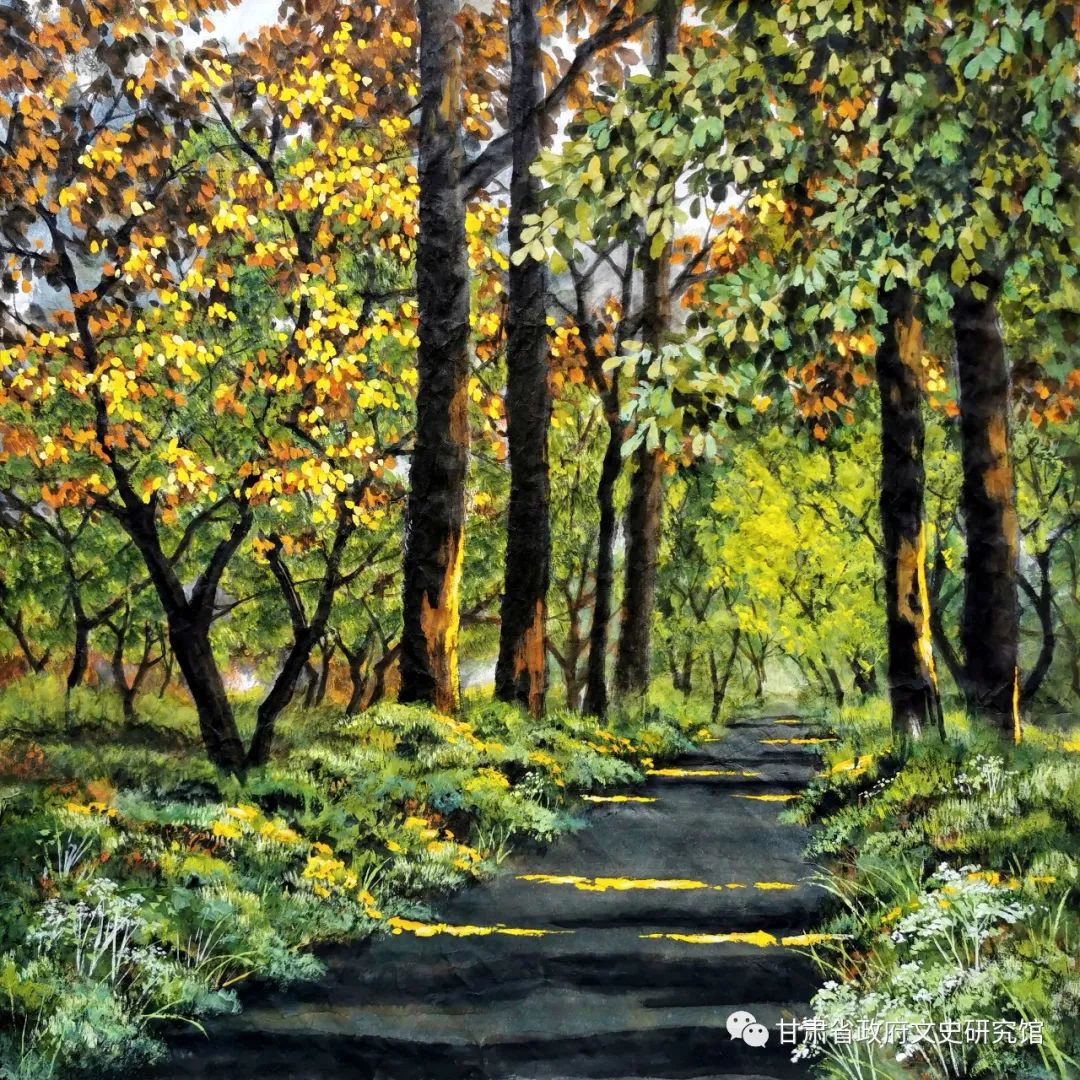

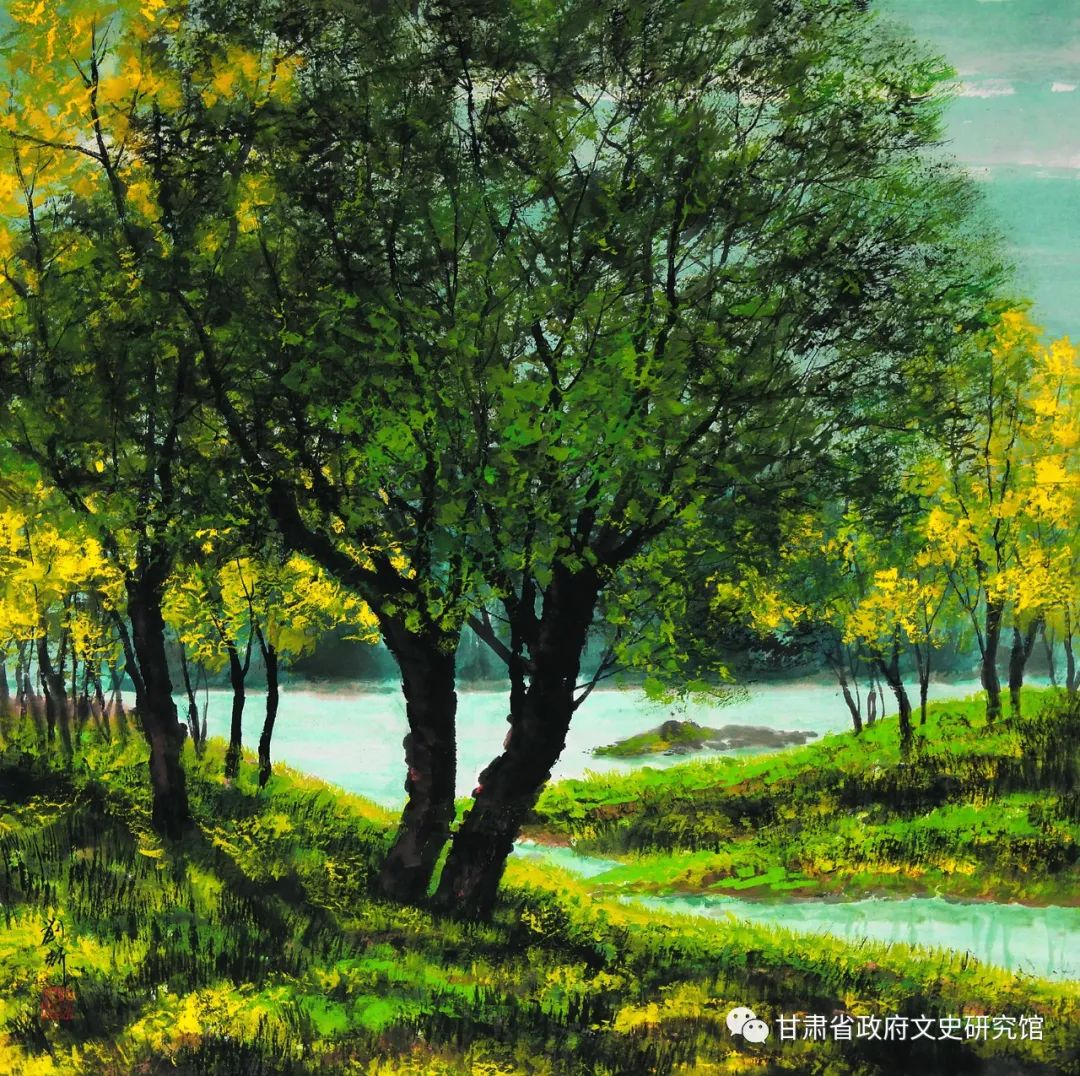

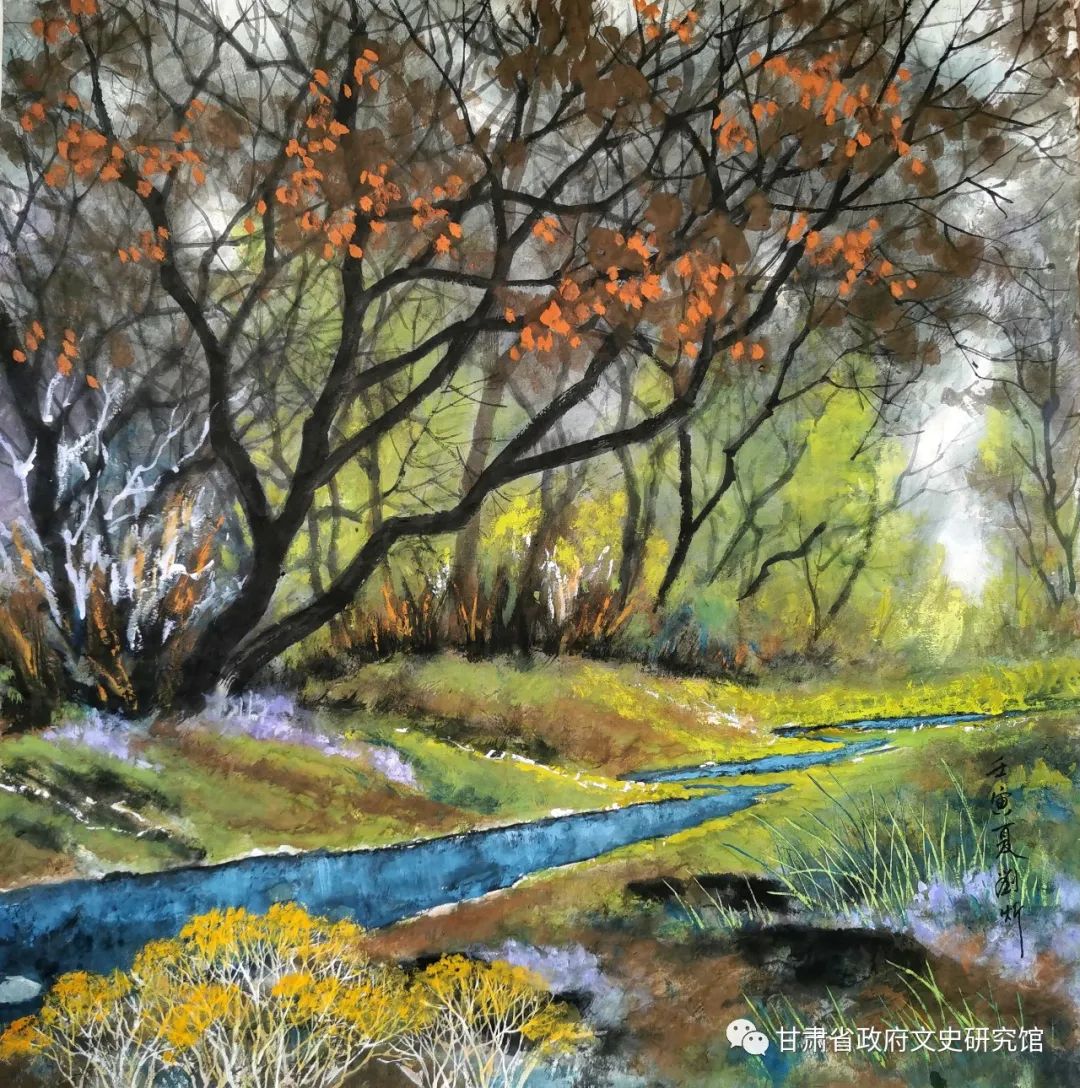

怎么表达?在取材上,我选择以自然,特别是以地球人类须臾不可离开的树木、森林作为表现符号,把树这个山水画中的配角,放大为主角,表现它,欣赏它,赞美它。特别在当前,人们向往和追求的净土越来越少。如果能为读者创作出更多的“净土”,至少可以使人们在浮躁、癫狂之余心旷神怡,起到心灵歇息、精神慰藉的作用,进而敬畏生命、敬畏自然。就这样,我紧紧以树以林为主题,漫游于多姿多彩的林莽世界;紧紧以树为对象,痴心于在林木间描绘丹青。

在技法上,我根据自己数十年的观察和实践,使用一种材质,运用三种元素,表现一个主题。一种材质,即用中国画的宣纸、笔墨、颜料为创作的基本材质。三种元素,即运用中国画的意境元素、西画的透视元素和摄影的光影元素。一个主题,即集中表现林木。

最终,在兴奋与失望的交错中摸索,我的画就逐渐有了一种相对固定的模式。有人看后以为是照片;有人说是油画;也有人说好像是水粉。形成了今天这种非工非写、不中不西的样子。自己也不知道应该叫它什么画种。

树枝无语,叶片含情。林木不言,涛声阵阵。

刘炘绘画初释

吴辰旭

惊讶一个人的创造力竟会如此多样!这是我赏读刘炘绘画后的第一个印象!

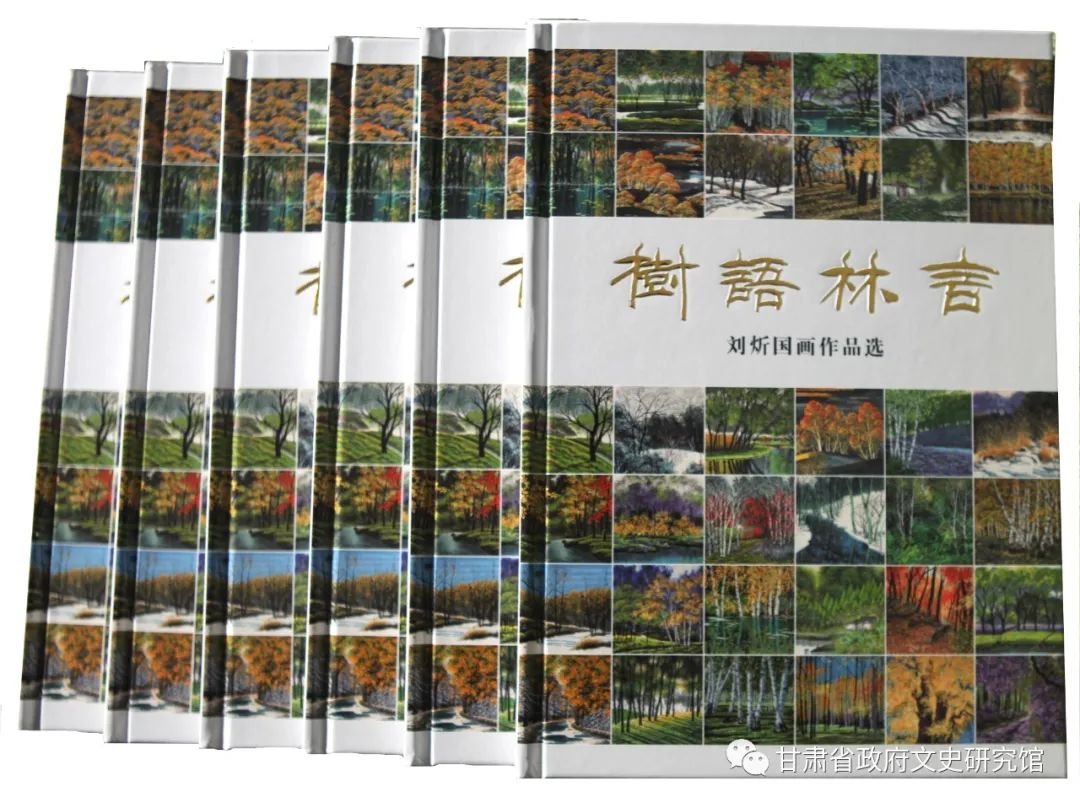

以电视新闻人为世所知的刘炘,摄影当然是他的本行,天马行空攫取素材是他的本领,文字记录是他的专长,可没想到他还是一位有品位的画家,我当下的工作与全国画家过往不少,而收到刘炘赠我的画集《树语林言》,委实让我诧异,甚至产生他当年弃画是否是一种失误的感觉!

匆匆一翻70幅画作,树是主题,与水、草、陂、岸形成统一和谐的空间,位置经营十分专业,凸现了“静”与“净”富于诗意和禅境的韵味,从而与喧嚣的尘世、污浊的空间形成强烈的反差,用视觉可感的绘画艺术,把美转化为一种生态哲学,完全契合了当今世界的主流意识和价值取向。

在这里,“静”是一种精神状态,近乎禅;而“净”是一种视觉感受,类乎诗。静和净都依绿色而存在,树就成为生命的摇篮。这正是国家主导、世界趋同的绿色生态观!刘炘的选择以树为表现主题的哲学思考,是否受到当下普世价值观的影响,我不知道,但他画由己出的自觉却与之息息相通。

除了实现以“静”和“净”为特色的有意味的表达,形的塑造必然突出色彩缤纷、林木葱郁、绿坡如茵、水岸曲折、倒影沉潜等各种自然元素的协调布局,造型的逼真,令人恍置密林深处,绿色四合,静谧沁心,天地澄澈,苑如仙境,这对城市化潮水汹涌其来的当下,被市廛的喧嚣、声色的烦扰、生存的困顿折磨得心灵疲惫的人们来说,无疑是对灵魂的一次按摩、抚慰和妥置。

除了绿的营造、色的设计、境的安排,光的运用又是一大特点,这似乎与他长期摄影有关,透过林荫的光濗,一下子点燃了画面,让万物立马生动起来,诗意如禅味瞬间升华为人类哲思。这对中国画无疑也是一种启迪。

万物因光而显,因光而异,因光而耀然,但在中国传统水墨画中,光的运用不能说没有,但似乎很少,当代李可染逆光山水,应该是开一代新风之宗,刘炘风景中对光的运用,更直接,更自然,更普遍,也更纯熟,这是特别值得借鉴的。

2022.2.28于兰山之麓

发表评论