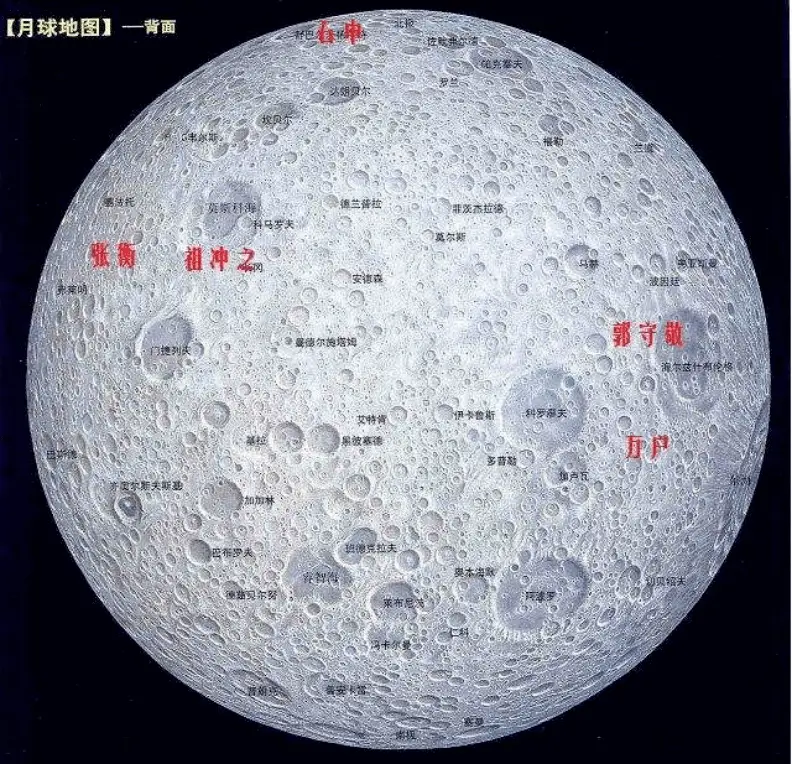

国际天文学家联合会,以逝去的天文学家们为月球表面的环形山命名。

在密密麻麻的小字中,有五个中国古人的名字:

万户、祖冲之、张衡、郭守敬、石申。

万户本名陶成道。其实万户二字并非人名,而是陶成道所属朝代的一个官职。万户虽不是天文学家,但他是历史上第一位试图利用火箭飞天的人,他的勇气是人类迈向太空的第一步,因此得到国际的首肯。

张衡,在其著作《灵宪》一书中,率先提出了“月光是日光的反射,月蚀起因于地遮日光”,其浑天仪的发明领先了欧洲500年。

祖冲之大家都知道,圆周率的祖师爷。在天文领域中,祖冲之在前人的基础上重新测量木、水、火、金、土等五大行星在天空运行的轨道,以及运行一周所需的时间,与今日测量结果相比,祖冲之的结果误差均不超过0.1。

还有另外两个人,石申和郭守敬。他们在天文学上的成就,可谓开创人类历史上的先河。

在介绍这两个人之前,得先铺垫一个知识。

其实在古代并没有严格的“天文学家”一说,更多的是所谓的“钦天监”,以前也称为太史监、司天监。

可别小瞧了这个官,这在当时可是要职。

他们能通过观测星象的变化预测“天意”。

比如哪颗星星非常明亮,可能预兆着对应的方位有好事发生;哪颗星星一下变得暗淡了,可能预示着哪里有人将驾鹤西去。

也正是因为如此,钦天监们偶尔也会被卷入前朝后宫的权谋争斗之中。

天文学家石申在战国时期的魏国,从事的就是这个神秘工作。

当时没有精密的观测仪器,石申只能成宿成宿地熬夜,仰着头靠肉眼观测天空中的恒星。

一天晚上,石申正盯着璀璨神秘的夜空,忽然意识到行星运动轨迹是有规律的。

通过观察到天空中的金、木、水、火、土5颗行星在众多恒星之间的运行,他准确地测量出了行星运行路线。

这些行星在大多数时间里,在天球的运行方向是向东的,叫做“顺行”。

但有些行星在向东运行了一段时间之后,却会转过头来向西运行,这叫做“逆行”。

“逆行”了一段时间后,它们又恢复“顺行”。

除此之外,他还首先发现“太阳黑子”“日冕”“日珥”现象,总结月球的运行规律,甚至还为彗星取名。

桩桩件件,在那个科技并不发达的年代,全靠肉眼观测且记录详实,可谓奇迹。

石申对木星的观测尤为精细,是研究木星的专家,甚至还写了本关于木星的专著,叫《岁星经》。

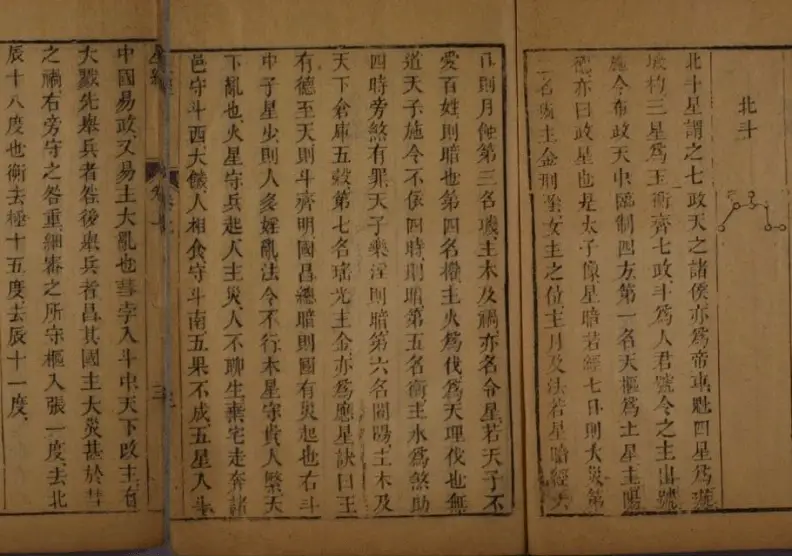

后来,唐朝的《大唐开元占经》还引用了一句石申论及木星时所说的话:

“若有小赤星附于其侧。”

到这里,可能大家对于石申的天文成就还是没有什么概念。

那我给大家再拉一条时间线——

欧洲第一次发现木星,是在十七世纪初望远镜发明之后,意大利科学家加利略于1610年用望远镜观测到的。

咱们的石申,在没有近现代工具辅助的情况下发现木星,早了伽利略将近两千年。

但可惜的是,他的著作没能得到妥善保存,其原著《天文》八卷,早佚。

后人拾遗补阙,把它与甘德(同属战国时期的天文学家)的《星占》八卷,合称《甘石星经》,又名《星经》,曾收入北宋政和年间刊印的《道藏》一书,题名为《通占大象历呈经》。

今存的《甘石星经》为2卷。

其中虽有一些后人增添润色之辞,但不可否认的是,这仍旧是一部对天文研究有很高科学价值的文献。

让我们再把时间线往后推700年,郭守敬对大部分人来说,应该会熟悉一点。

他出生在元朝,跟着祖父郭荣长大。

受郭荣影响,郭守敬从小就喜欢学习,尤其是天文。

但那时候喜欢天文,可没法跟现在比。要想进一步研究天文,还得考验动手能力。

浑仪,是古代最早的天文观测仪。

十五六岁时,郭守敬在书上看到了一幅浑仪的插图,便开始谋划着自己动手做一架。

要想做正儿八经的浑仪,得先冶炼出金属。

郭守敬没那条件,于是就去砍竹子,用竹篾给自己做了一架。

为了更好地观测天象,做好了浑仪之后,郭守敬又用泥巴搭了个土台阶,把浑仪往台阶上一放,就是妥妥的简易版古代天文台。

1276年,元军攻下南宋首都临安,全国统一已成定局。

疆域辽阔,历代沿用下来的《大明历》误差越来越大,已经严重不利于活动和农业生产。

1279年,元世祖忽必烈便下令成立“太史局”,调集全国各地的天文学者另修新厉。

郭守敬提出先进行一次大规模的天象观测。

相较于唐朝开元年间的13处观测点,郭守敬组织大家在全国选取了27个观测点。

他还在河南登封亲自组织修建了一座观星台。

观星台由两个观测室组成,两个观测室中间架了一根铜棒,也就是横梁。

横梁下方有一座石圭,石圭由36块青石拼接而成。圭面有刻度,所以石圭又被称作量天尺。

石圭、凹槽、横梁组成圭表,被郭守敬用来观测日影。

根据太阳的升起和降落,结合横梁影子投在圭面上的不同一刻度,郭守敬通过连续观测横梁影子的长度,不仅测算出了二十四节气时刻,还测定出了一回归年的长度为365.2425日。

在测验期间,郭守敬发现宋、金时期遗留下来的天文仪器,已经破旧得不能再使用。

于是他用了3年时间,对原来的十多种仪器进行改制和创新。

先是改制。

不仅把浑天仪精进为“简仪”(类似现代的“天图式望远镜”),还把简仪、赤道经纬和日晷三种仪器合并归一,用来观察天空中的日、月、星宿的运动。

而且,改进后再去进行观测,就不会被原本仪器上的圆环阴影所影响了。

再是创新。

郭守敬把八尺高表改为四丈高表,表上架设了一条横梁,横梁下方放置了石圭。

石圭上的景符透影和景符上的日影重合时,就是当地日中时刻。

这样测出来的刚好是日心之影,精确度有了极大提升。而在郭守敬改进之前,测出来的都是日边之影。

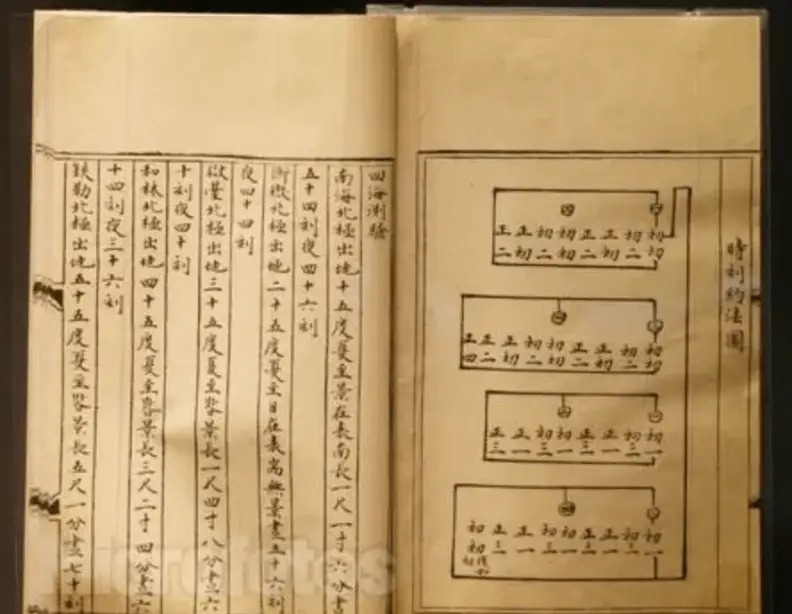

这次大规模的测验,被后世称为“四海测验”。

1281年,历时三年的四海测验结束。

与现代值相比,四海测验不仅平均误差仅仅在0.2°至0.35°之间,甚至还有两处则与现代值完全相等。

同年,忽必烈为郭守敬一行人的测验结果赐名《授时历》,元朝正式开始实施新历法。

《授时历》中,约定365.2425日为一岁。

精确程度有多高呢?

郭守敬观察到的一个回归年为365.2425天,即365天5时49分12秒。

与后来世界上通用的《格里高利历》(俗称的阳历),只相差26秒。

但郭守敬的《授时历》比西方的《格里高利历》整整早了300多年。

郭守敬在全世界天文学领域的影响力,有目共睹。

但说来滑稽。

丹麦也有一个很出名的天文学家,叫第谷。

第谷一生中有很多天文成就,被誉为近代天文学的奠基人。

明末时期的来华耶稣会士汤若望在听说了郭守敬的事迹后,大受震撼,把郭守敬称为“中国的第谷”。

但其实这个表述明显不准确。

借用樊树志主编的《国史概要》的原话来说:

应该说第谷是“欧洲的郭守敬”才确切。

毕竟,光是出生时间,郭守敬都比第谷整整早了三个世纪。

无论是郭守敬还是石申、甘德,他们都为世界天文史打下夯实的地基。

令人倍感无奈的是,我国在天文领域的卓著成就,正在被人遗忘。

当今天的我们再次谈论起天文学时,脑海中第一个想到的却只有伽利略、哥白尼、牛顿等西方天文学家,对中国天文史的了解少之又少。

两千年前,古人留下的遗作本该是人类历史上迈向神秘星空的第一步,然而受限于诸多历史原因,我们未能在天文领域中站在世界的前沿。

但令人感到欣喜的是,还有一大批天文学者们从未停下探索宇宙的步伐。

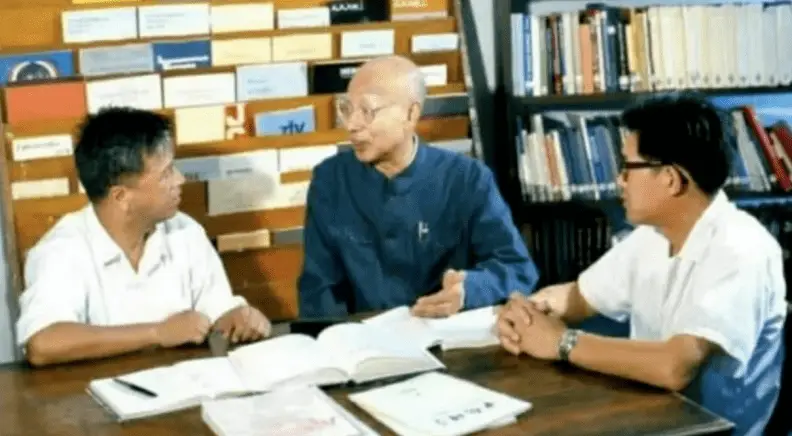

被称为中国天文事业拓荒者的戴文赛,在1940年获得剑桥大学博士学位后,毅然决然地拒绝了老师的挽留。

当时,国内正在遭受日本侵略。

戴文赛坚信只有科技才能强国,他渴望能把自己学到的知识服务于祖国。

回国后,戴文赛夜以继日地写了本书,叫《太阳与太阳系》。

和人聊起这本书以及天文学时,他说:

“可惜的是,我讲来讲去只能介绍古人和外国人的学说,康德,拉普拉斯,布封……

要不就苏联的施密特学派怎么说,费森柯夫,萨弗郎诺夫怎么说。

就是没有哪一个中国人怎么说。

说起来,我们还是古天文学最发达的国家……”

那时,戴文赛便在心里暗自思考:

被荒废的天文土地,是时候重新开垦了。

开荒需要园丁,戴文赛愿意成为这名园丁。

于是,他带着妻子去了南京大学。

教书是一方面,另一方面是当时的中国连一套适合我们具体情况的天文教材都没有。

编写一套教材,是当时中国天文教育事业的重中之重。

戴文赛扛下了这份重任。

在他的一生里,发展中国的天文事业就是他的全部。

直到身体已经被病魔侵蚀,工作的时间从五小时递减到一小时、半小时,戴文赛还是会把学生们、助手们叫到床边来讨论天文学术。

偶然有了一个想法,也要立刻让家人帮自己记下来,以便学者们进一步研究。

他为中国培养出众多天文工作者,如今许多人已经成为了我国各大天文台站的骨干力量。

从动手术到临终前的一年零九个月中,他还写了十多万字的手稿,校完了《太阳系演化学》(上册)的原稿。

戴文赛之于中国天文事业,不仅是开荒的园丁,更是天文教育事业的一场及时雨。

在他的影响下,如今依旧还有很多像戴文赛这样的人在钻研着天文学。

有一些世俗的声音,会质疑他们:“这个专业看起来不好找工作,没有前途。”

但对他们和中国天文事业来说:

唯有热爱,才是最光明的前途。

前人流芳百世的佳作,给了我们文化自信的底蕴;

后人发自肺腑的热爱,正是我们探索宇宙的勇气。

发表评论