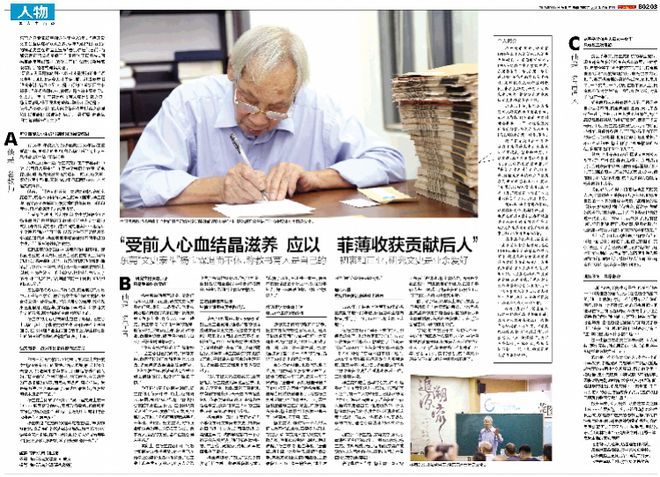

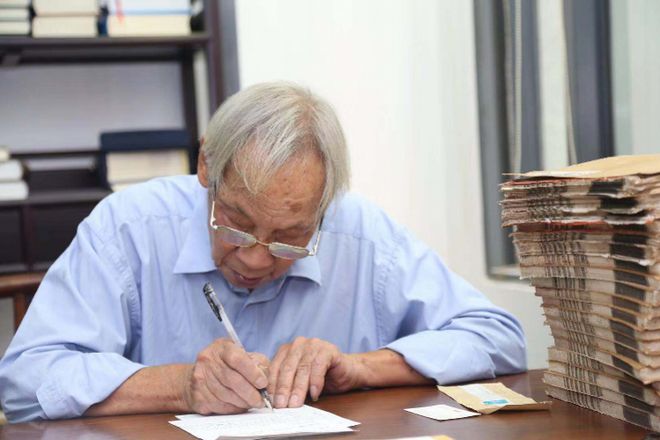

东莞文史专家杨宝霖退休至今23年,坚持开设文史公益讲座410余场。今年7月27日,83岁的杨老先生在讲座上宣布“告别讲坛”。日前,南都记者在莞城杨宝霖工作室拜访了杨老先生。因其年事已高,听力不好,记者只能用笔谈或倾听的方式与他沟通。

“研究文史只是我的副业,教书才是我的正业”、“语文老师,明天上课今天才备课,那只能按参考书照搬来讲,培养不到人,是不行的!”做学问大半辈子,但在杨宝霖心中,教师才是他的主要身份。

过去几十年间,不管是教书育人还是研究文史,杨宝霖都取得了很大的成就,勤奋和坚持是不二法宝。“75岁之前,我从来没有在夜里12点之前睡觉!”杨宝霖说,即使告别讲坛,一身病痛,但他依旧忙着编撰来“还文债”!

A、他是一名教师: 每学期都为学生编写刻印课外阅读教材

年仅20岁的杨宝霖(1936年生)正值青春年华,师范毕业后他走上了三尺讲台。这一站,便是40年!

从毕业那年开始,杨宝霖先后在广宁县第四中学、东莞县常平中学、东莞中学当语文老师。杨宝霖回忆道,起先是没有语文这个科目的,而是文学、汉语这两个科目,直到1958年年底两科合并,才有语文这个科目。

以前,一门语文科只有一本课本教材。在杨宝霖看来,这根本不能满足学生的学习需求。杨宝霖说,语文两个最基本又最关键的技能就是:阅读和写作,只有阅读得多才能写得好。

但受条件限制,怎么才能让学生学好语文呢?杨宝霖自己动手编起了教材!《初中古文字词句式》、《课外阅读文选》、《古诗词文选读》……根据每个学期不同的学习任务,以及学生不同阶段所需掌握的知识点,杨宝霖每年都会针对不同年级的学生,亲自编写课外阅读教材。

在杨宝霖的记忆当中,编课外教材很艰难。“要找到合适的阅读资料,还要自己刻在蜡纸上,再油印出来。”杨宝霖说,以前,打印机和复印机都是“稀罕品”,想要印一本书,靠自己一笔一画刻在蜡纸上印刷,用那种针头一样的笔尖,慢慢刻,力道大了不行,小了也不行。“我刻出来的一个模板,可以印刷3000份。”

虽然要花很多功夫还有心思,但杨宝霖却乐在其中。几乎每个学期,都会给学生编制辅助教材,配合语文课本给学生用。有这样用心的老师,教学效果显而易见。那些年,东莞县中学统考,每次语文作文前五名,基本都是杨宝霖老师班上的。

杨宝霖的用心也被学生看在了眼里,记在心上。毕业多年,这些教材对学生而言仍是个宝贵的回忆。在1981届毕业生的回忆册子上,学生将他当年编写的“课外阅读教材”印在了上面。

语文教学 备课不是备内容而是备方法

作为一名语文教师,平时如何在课堂上做好教学?杨宝霖有自己的看法。“语文老师,明天上课今天备课,只能照搬参考书讲,那样是培养不到人的。”杨宝霖说,他当年教书,明天讲课,今天思考的不是备课的内容,而是如何提问、启发学生。“我是备方法,内容早就备了。备内容很复杂,很多按照课本是备不了的。”

杨宝霖当即举了个例子,“高中语文课上有一句‘吸翠霞而夭矫’的诗句,翠能形容绿色,但霞哪里有绿色的呢?那这个‘翠’是什么意思?和‘霞’相结合起来是什么意思呢?”

杨宝霖说,“在陆游的《老学庵笔记》里,‘翠’解作鲜明的。查现在的字典没有这个解释。如果老师明天讲课今天才备课,哪里去找这本书?所以语文老师平时自己要多学习多积累,学了要记得,做好卡片。”

B、他是一名学者:

“研究文史没有师承 只是我的业余爱好”

杨宝霖说他师范出身,做教师是本职工作,是正业,研究文史从来没有师承,是副业,是爱好。他是如何处理好两者的关系的呢?“我每天要改很多作业、作文,改不完不睡觉。”杨宝霖说,做了几十年的教师,他每天的工作就是上课、备课、改作业、做课堂设计,编写课外教材,白天几乎没有时间做研究。

“我只有把学校的工作都做好了,才会去做自己的研究。”通常来说,做完学校的工作都是晚上10点后,杨宝霖还是会抽空做会研究,“我在75岁之前,都没有试过夜里12点之前睡觉的,也没有午睡的习惯。”

为了挤出更多的研究时间,杨宝霖利用每天中午、晚上,还有周末、假期。如此“痴迷”,杨宝霖也担心被说不务正业,因此,在退休以前无论写什么书、发表什么文章,杨宝霖从来不说,“很多同事跟我共事几十年也不知道。”杨宝霖说,对待正业和业余的事,必须摆正心态,“教书育人是我的初衷,摆不正就会误人子弟。”

实际上,在杨宝霖心目中,将教学和研究分得很清楚,他对自己在教学上的评价也是非常肯定。“在正业上我是做足了的,否则没人会选我做广东省特级教师。”杨宝霖说,当时是东莞全县的中学教师投票的,后来又选他当全国优秀教师。

工资维持基本生活 其他全部用来买书做研究

在杨宝霖看来,做文史研究的副业比主业更难。他感兴趣的便是整理东莞本土文史。但这些文史材料从哪里来?东莞出的大家不多,他们的作品更少,只能想办法到处找了。而且做副业没有工资,没有课题经费。多年来,杨宝霖买过的书超过3万本,平时除去最基本的生活开支,杨宝霖把工资都用来买书买资料了。

如为了出宋代植物类书《全芳备祖》,杨宝霖这几年北至辽宁、北京;东至南京、上海;西到云南昆明,东南到福建泉州。天天去图书馆查资料,住最便宜的旅馆,广东省内更是经常去。这期间两三个月的住宿费、来回车票,都是自己花钱。

杨宝霖说,现在东莞已有好几个单位在研究东莞的文史,如东莞市图书馆、市志办、东莞展览馆、东莞理工学院、城市学院都有一个小组研究东莞历史,他们都是体制内的,有工资、课题费、资助,研学的困难少了很多。

杨宝霖坦言,“副业”做文史研究这门“生意”,做得越多越亏本。“我搞了几年,写出来一本书,稿费不到我付出的十分之一。现在的年轻人,都不愿意跟我做,也找不到接班人。”

帮助词学大家唐圭璋 完成《全宋词》简编版

即便文史研究的路并不好走,杨宝霖却从未想过退缩。而且,还勇于挑战名家著作,如中国词学大家唐圭璋。杨宝霖说,1979年,他读了唐圭璋出的一些书籍之后,对5本《全宋词》差不多一尺厚的书籍,提出了40多条小的错误之处。

当时没有电话,也没有联系方式,杨宝霖把这40多条意见寄给了出版书籍的中华书局。后来中华书局转给了唐圭璋,不久,唐圭璋便拍了份电报到东莞中学给杨宝霖。唐圭璋当时说快到暑假了,希望杨宝霖能来南京到他家里见一面,因为当时唐圭璋正在病床上,不方便到东莞来。杨宝霖接到电报抽空真去了一趟南京,见了唐圭璋。

杨宝霖说,他觉得一个人的认识总有不够的地方,需要多人探讨。“我驳人家,首先是肯定人家成就,尊敬人家,再真心诚意提出意见,摆出依据。”杨宝霖说,他当年驳了唐圭章,唐圭章一点没生气,还请他做助手,帮其完成《全宋词》简编版。之后很多年,双方一直书信往来,“唐圭璋写给我的亲笔信就有85封。”

退而不休 坚持用东莞话在讲座上讲古

1996年,在讲台上驰骋了40年的杨宝霖到了退休的年纪,因当届学生强烈挽留,推迟了一年,1997年,杨宝霖正式退休。

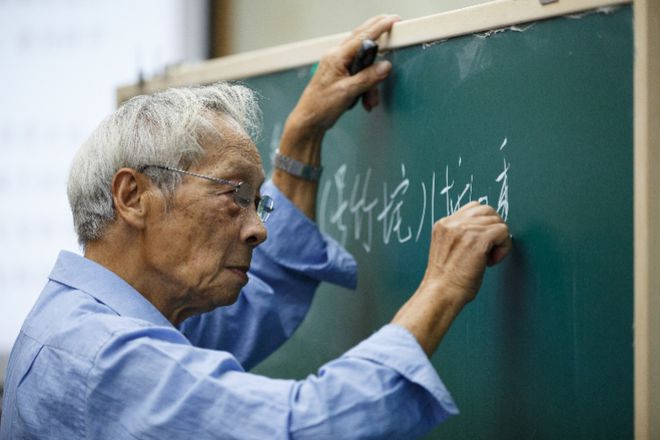

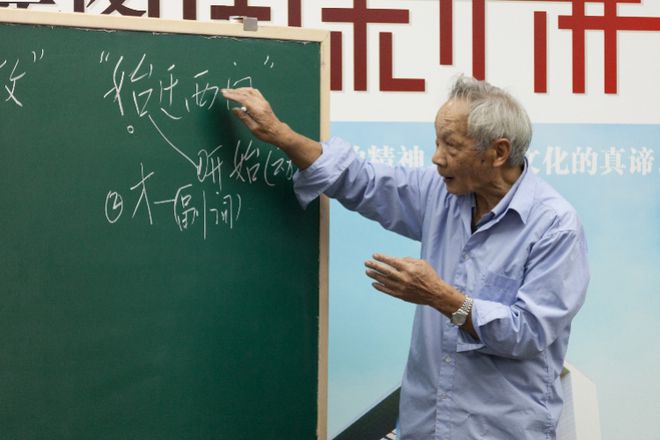

但杨宝霖是个“闲不下来”的人,即便是退休了,也没有真正“休”过。1998年在东莞文化服务大楼举办了“诗词研习班”;2004年在东莞博物图书馆办“诗词研习班”“东莞木鱼书研习班”;2008年在莞城图书馆开办文史系列讲座。直至今年7月27日,杨宝霖讲了“杨宝霖讲东莞文史”系列讲座最后一讲,正式告别讲坛。

杨宝霖知道自己写的论文、诗词,是没有几个东莞年轻人去读的。“东莞的万人之中,有一二人想知道自己祖宗的优胜之处,我就心满意足了。”东莞的年轻人虽然不愿看古书,但愿听故事,所以杨宝霖把古代的优胜之处,以讲座形式深入浅出,还加入一些既是史实又是故事的内容,通过公益讲座的形式讲出来。

据统计,“杨宝霖讲东莞文史”系列公益讲座至今已经23年,一共410余场,杨宝霖从未缺席过。无论是讲到《东莞诗歌源流》《东莞木鱼书》,还是《东莞方言俗语》《东莞氏族源流》……

在这些讲座当中,杨宝霖一直坚持用东莞话做讲座。杨宝霖认为,语言是文化的载体,而且就目前来看,现在很多年轻人并不熟悉、了解东莞的历史文化,“不了解过去何以谈爱家乡呢?”

除了家乡情,从学识上来讲,东莞话还保留很多古代汉语的用法,这也是杨宝霖坚持使用东莞话做讲座的原因。杨宝霖举例称,东莞的很多地方方言还保留着古代中原的使用习惯。

“如名句‘白发三千丈,缘愁似个长’中的‘个’到底是什么意思,小学、中学课本里都没有注解。但东莞人天天讲的‘个个人’、“个边”,就是缘愁似个长中的‘个’字,意思是‘那’、‘这’的意思。这个字从中原流传下来的,但在中原早就不用了。”

C、他是一名普通人:

这辈子没和夫人逛过一次街 只看过三次电影

这么多年来,杨宝霖教过的学生无数,现在还有很多活跃在东莞政商界,不胜枚举,完美诠释了“桃李满天下”。不过,杨宝霖谦虚地说“凡教师均如此,非杨宝霖特别也”。撇开杨宝霖的身份与成就,他也是儿子、一个丈夫、一个父亲。在教书育人上,杨宝霖不仅对学生“有一套”,作为父亲,对孩子“也有一套”。

杨宝霖和夫人共有两个儿子,但两兄弟自小性格不同,杨宝霖因材施教。大儿子是个“书迷”,读书不用家长操心的那种,杨宝霖总是要将其从书桌前“赶走”,要孩子多去玩玩。相反,杨宝霖经常要把小儿子“抓”到书桌前,督促其多读书。“不同的孩子有不同的脾性,我要尊重,他们才得以健全成长。”不可否认的是,杨宝霖这套家庭教育的方法,确实“教出了两个好儿子”。

其中,小儿子在1994年因见义勇为被人砍了7刀,严重威胁性命,被评为“东莞好市民”。当时东莞市委书记都去医院看望。他小儿子住院的照片,还被印在《莞城志》中,但那时很多人都不知道,这个见义勇为者就是杨宝霖的小儿子。

说到家人,不得不提的是杨宝霖的夫人。杨宝霖对夫人感激不已。多年前,他就在自己的一本书的自序中写到:“感谢我的赵氏娘子,她默默地替我侍慈亲,育幼子,烦琐的家务不让我沾手,二十八年来没有拉我逛过一次街,我不顾家计,买书多了,她有些‘嫌’,但只是‘嫌’而已,没有骂,更没有撕,她让我集中精力,挤出时间从事教学和研究。”

今年7月27日,83岁的杨宝霖宣布告别讲坛,但他似乎更忙了。他说他有很多“文债”要还,除了要完成自己的著作外,还有以前欠别的“人情文债”,如帮寮步韩氏整理“韩氏科举提名”、“韩氏族人诗词”等,还有自己的作品《东莞古籍经眼录》。

满腹经纶 育人无数 异常谦逊

记者拜访杨老先生过程中,感受到他是一个非常谦逊的老人。比如在记者没有坐下前,他一直站着;对每一个问题都会详细地回答,没有一点不耐烦,有的还会用笔认真地写在纸上向记者解释;采访结束后,他会坚持把记者送到电梯口,等电梯关上门他才转身;当记者说他被称为“东莞文史泰斗”、“东莞一宝”时,他说自己只是名字有个“宝”字而已,根本什么都不是……

杨宝霖老先生这一生读书无数,育人无数,著作无数,他在自己一本书的自序中却这样谦虚地描写自己:

“我也是一个不依本分的人,身为小小的中学教员,却胆敢研究起学术来?胆敢整理起大型的古籍来?众所周知,语文教学是个橡胶袋,是个无底洞,非博览群书不能济事。因备课所需翻遍群籍,涉猎既多,腹笥渐富,经咀嚼而吐出,多是精粹……我常想,千千万万前人的心血结晶滋养了我,我应该以自己菲薄的收获贡献与后人……

数十年来,除大病外,从未在零点之前上床……自弱冠迄于今,不论月华如水的中秋之夜,还是鼓乐喧天的春节之晨,不论挥汗如雨的酷暑,还是凄神彻骨的寒冬,我都是寂处萧斋,灯下窗前,口吟手写,自以为乐。当《词林纪事补正》脱稿之时,自题一律,是我生活的真实写照:

搜遗辑佚几经年,矮屋蓬窗作郑笺。

属稿岂因贫病辍,买书常被母妻怜。

翻残典籍三更雨,负尽莺花二月天。

尺帙摩挲聊自慰,穷经应更愧前贤。”

个人简介:长期研究本土文史 有“东莞文史泰斗”之称

公开资料显示,杨宝霖1936年生于东莞莞城。东莞市政协委员,广东省特级教师。1956年起在广宁县第四中学、东莞县常平中学、东莞中学任教。1982年在华南农业大学任教,是该校农史教研室副教授,兼农史研究。研究方向为文史、农史。曾担任东莞市政协文史资料委员会主任。

过去几十年,杨宝霖为东莞文史研究做出了重要贡献,如考证“(虎门)陈益是‘中国引种番薯第一人’”、考据袁崇焕的东莞籍贯、确定广东木鱼书《花笺记》为东莞人所作,等等。

杨宝霖老先生数十年来致力于东莞的文史和民族民间文化搜集、整理和研究,成绩卓越,在莞邑及粤地久负盛名,在史学界也威望素著,有“东莞文史泰斗”之称。2004年,他被东莞市政府授予首届东莞市文学艺术玉兰大奖之“东莞文化特别贡献奖;2014年11月,“杨宝霖工作室”入选首批东莞市文化名家工作室。

退休后,杨宝霖退而不休,仍然撰写史料,笔耕不辍。其主要著述有:《我国引进番薯的最早之人和引进番薯的最早之地》、《广东荔枝小史》、《词林纪事、词林纪事补正合编》等。

退休至今23年来,杨宝霖一直坚持着公益讲座。过去10年间,每个月的第三个周六下午,杨宝霖都会出现在莞城图书馆的多功能报告厅,为市民讲解东莞本土历史文化,风雨无阻。上身蓝色衬衫、下身黑色长裤、灰色布鞋,多年来老先生的朴素打扮也从未变过。对于很多喜欢东莞本土历史文化的人来说,每月去听杨宝霖先生的课早已成为一种习惯。

今年7月27日,杨宝霖如往常一样在莞城图书馆开讲。这场讲座的开头他说道:“老朽在电脑键盘上打的字,由‘东莞氏族源流’换为‘告别诸君’,不禁悲从中来,泪涔涔下。大家多年相处,一旦分离,当然依依不舍……”这一天,杨宝霖正式宣布告别讲坛。

统筹:南都记者 韩成良

采写:南都记者黄馨莹 韩成良

摄影 南都记者刘媚(部分图片由莞城宣提供)

发表评论