本文原标题《公版书越多,越要守住“入门正、立意高”的金线

——关于“开明常识读本”的出版》

文 / 付如初

五四以来,在“开启民智”的思想大潮助推下,一批编辑家、出版家、学问家开始重视知识普及。其中成立于1926年的开明书店为当时的知识启蒙重镇之一。有感于当时数十万青年“彷徨于纷叉的歧路,饥渴于寥廓的荒原”,夏丏尊、叶圣陶等著名出版人前后接力,开启知识普及和青年作家培养的使命历程。经过历史变迁,1991年,香港中华书局恢复使用“开明书店”品牌,形成了社科前沿、人文历史和国情教育三大板块。其中,“开明常识读本”就是他们在甄别版本的基础上,接续品牌传统而出版的。

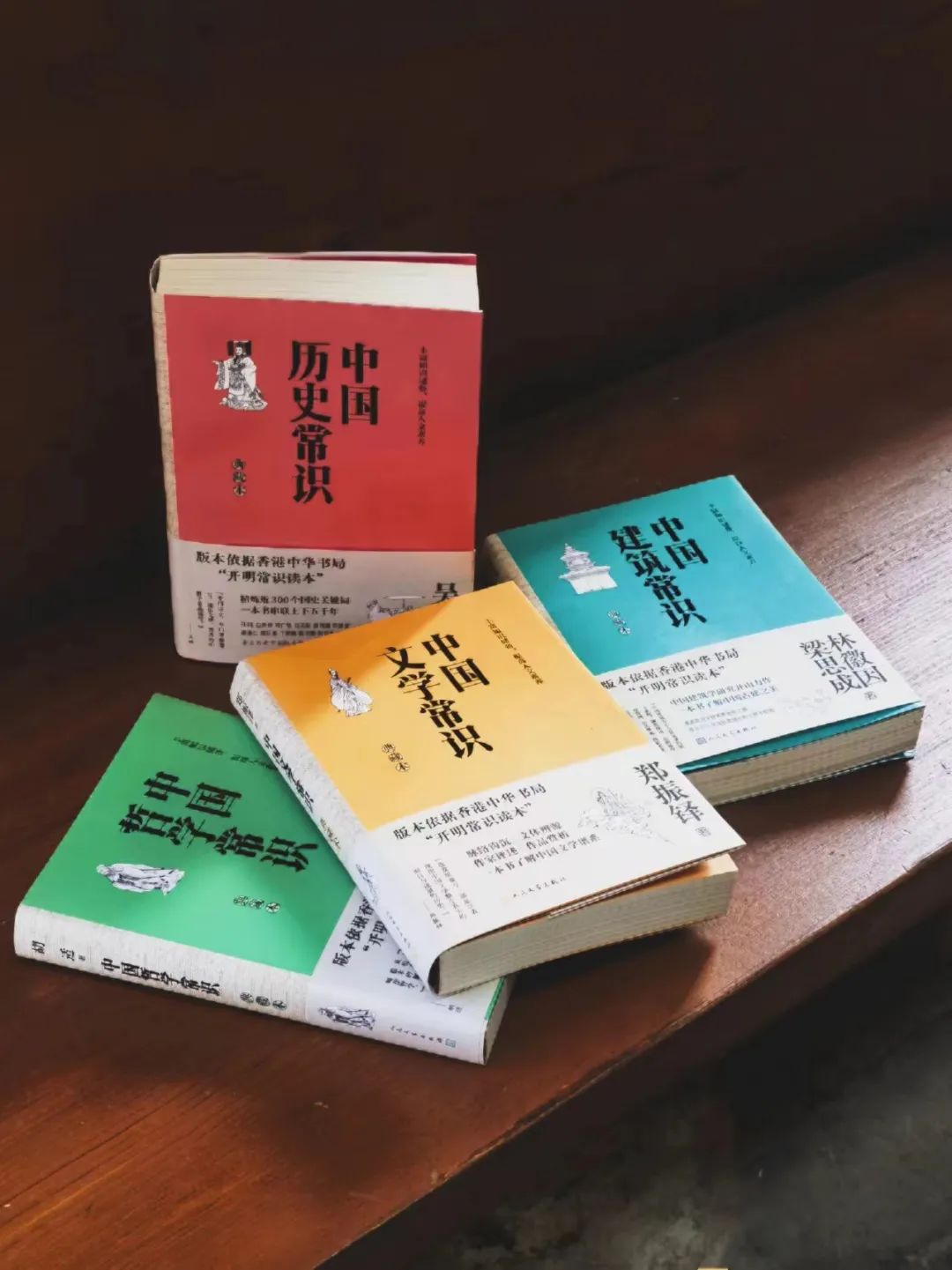

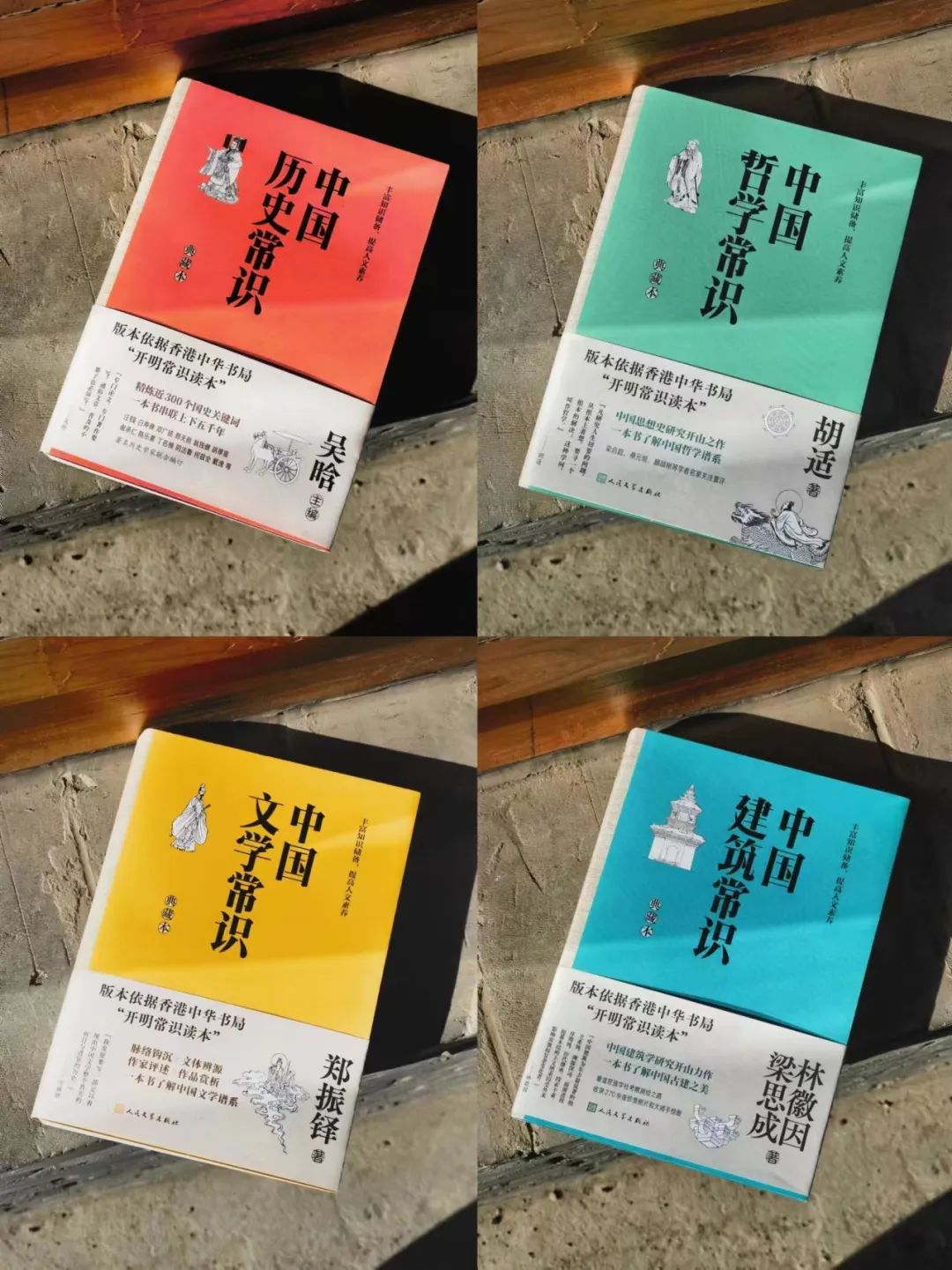

在众多版本中,人民文学出版社经过慎重考虑,选择了出版这套简体字版的“开明常识读本”。该套书由屡获装帧设计大奖的设计师刘远先生操刀,选择的是最适合纸质图书阅读习惯的国流开本,图书形象精致典雅、庄重大气。

之所以出版这套书,第一个原因自然是这四本书的价值和影响。

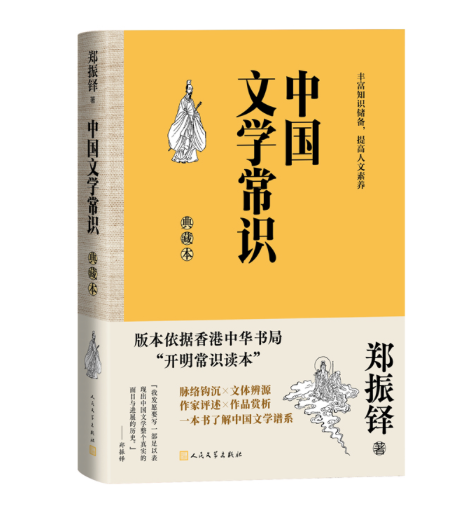

《中国文学常识》是公认的中国文学入门经典读本,是中国文学的百科全书,曾得到冰心、巴金、胡愈之、叶圣陶、端木蕻良、季羡林、吴世昌等推崇赞赏。这本书是郑振铎先生《文学史大纲》《插图本中国文学史》的内容精粹,上起商代中叶,下迄晚清,按照著名的“郑氏文学史分期”古代、中世、近代,呈现中国文学发展脉络。每一阶段除了介绍重要文学体裁、重点作家、重要作品之外,还有文学评论专著和著名批评家的观点。同时,尊重“文史哲”不分家的中国式文学传统,在文学史梳理中兼及史学、哲学、古籍版本学、文字学、绘画等古典文学重要问题。而且,根据西谛(郑振铎笔名)先生的观点,鉴别何为文学主要看两点:一是审美的,二是带情绪的。因此除了诗词歌赋等主流文学体裁,他的文学史还收录了大量民间文学,尤其对散曲杂剧的研究,颇为精深,他的文学史眼光已大大超越同时期著作,也为后来的文学史写作奠定了学术根基。近些年广为流传的木心《文学回忆录》的重要参照就是西谛先生的这本书。

最重要的是,开明的版本在通行版本基础上进行了结构优化,节选郑振铎对文学史进行鸟瞰的文字作为序言,同时,对通行版本的一级标题:中世纪、18世纪等分期进行细化,提升二级标题中唐代、宋代等为一级标题,这样既符合当代读者的阅读习惯,也不违反作者的文学史分期标准,全书收录了数十幅古典文学知识珍贵插图和图表,精选赵孟頫、陈洪绶、焦秉贞等的绘画人物作品,图文并茂;在编辑校对的过程中,根据原始文献校核了全部引文,为生僻字增加读音,为一些知识点增加注释。

《中国历史常识》是现代明史研究的开拓者和奠基者之一吴晗主编的。为了探索新史学理论,也为了将自己对文史知识的普及倡导落到实处,他组织著名历史学家汪篯、白寿彝、邓广铭、郑天挺、翁独健、胡厚宣、谢承仁、陈乐素、丁名楠、阴法鲁、何兹全、戴逸等,用近300个国史关键词串联上下五千年。全书按主题全稿收录最初版本,共分八编,以百科词条的形式,对中国古代史、近代史、专门史上的重要历史事件、历史人物、典章制度、文史常识等进行普及,语言浅显易懂,多用故事少用数字,多讲掌故而少说理念。全书随文配图,并为生僻字词注音、注释。一书在手,中国历史脉络尽在掌握。

《中国建筑常识》是林徽因、梁思成伉俪关于中国建筑的文章合集,也是了解和研究中国建筑学不可错过的读物,受到了史景迁、李约瑟、费慰梅等激赏推荐。其中既包含中国古建筑研究大方向的理论性探讨,如《古建序论》《论中国建筑之几个特征》《中国建筑发展的历史阶段》《建筑和建筑的艺术》等;也有具体考察的实践性总结,如《敦煌壁画中所见的中国古代建筑》《云冈石窟中所表现的北魏建筑》《记五台山佛光寺的建筑》《晋汾古建筑预查纪略》《平郊建筑杂录》等。是一本有理论有实践、有案头有田野的常识读本,为读者全方位、多角度地了解中国古建之美,重温营造学社考察测绘之路提供了抓手。书中包含着梁思成的手绘图、古建筑的原始图片等270余幅,为作者通俗生动的描述增加了直观印象。

《中国哲学常识》,以胡适《中国哲学史大纲》为基础,内容涵盖从古代到近现代百家哲学思想,以老子、庄子、孔子、孟子、朱子等圣哲为主线,在立足各家哲学经典著作的基础上,总结概括中国哲学史上各家各派思想的精髓,为读者提供一种研究中国哲学史的完整门径。但因《中国哲学史大纲》并未写完,是残本,开明书店编辑出版时又从《胡适全集》中选取了相关文章,进行合编,顺序也进行了编辑调整,旨在给读者呈现一本完整、系统的中国哲学读物。具体办法是将初版的第一篇《导言》改为《序》,将《荀子以前的儒家》里的两节《大学与中庸》《孟子》单独成章,在《古代哲学的终局》后增补《齐学》《黄老之学》《汉代儒教》《佛教》《理学时期》《反理学时期》等篇,近五万字。蔡元培曾为胡适的《中国哲学史大纲》初版本作序,称赞此书有四种特长:证明的方法、扼要的手段、平等的眼光、系统的方法。梁启超则认为此书:“处处表现出著作人的个性”,对胡适“敏锐的观察力、致密的组织力和大胆的创造力”称赞有加。而曾被胡适讥评、写出学术价值更高一筹的《中国哲学史》的冯友兰也承认:“在中国哲学史研究的近代化工作中,胡适创始之功,是不可埋没的。”

第二个原因,跟我们对常识的重视和忧虑有关。“个体自我的每一次伟大的提高,都源于同古典界的重新接触。”在任何历史阶段、任何知识领域,常识都是必要的。常识犹如眼镜,没有它,世界一片模糊;透过它,世界才变得清晰。人如果缺乏常识,所谓的思考不过是重新整理自己的偏见而已,视野打不开,交流的基础也无法建立。而随着知识学科分类的细化,常识缺乏,或者说通识缺乏,又是比较普遍的现象——即便是常识,也是有门槛的知识——所以,常识类读本成了传承文化的重要载体,成了普通读者认知传统文化的一扇窗。它对建构系统的知识体系,进而养成开放的胸怀和多元的思考能力,意义重大。而这一类读本的写作,往往要求更高,既需要牢靠准确的专业知识,又需要深入浅出的文笔,既要呈现典籍概要,又能切近日用所需。每一个历史阶段的斟酌、取舍都能体现撰写者的学术观念和普及方法,每一个思想潮流的排列举隅都要达到以一当十的效果。因而,撰写者的学术背景和“嚼饭补人”的情怀同等重要。

第三个原因,自然跟人民文学出版社的出版理念有关。古籍整理和版本甄别是人民文学出版社的优良传统,多年来,在“古今中外、提高为主”的办社方针指引下,我们面向普通读者,尤其是青少年读者,出版了权威版本的“四大名著”、《鲁迅全集》等。这四本常识读本,在以“开明常识读本”的典藏本为版本依据的同时,人文社也希望能依托自身的编辑、校对优势,对原版本进行有益的甄别补充,出版一个独一无二的简体字版本。

综合两个出版社的编辑过程,我们这套书具体的版本优势如下:

增加了长达万余字的引言作为全套书的精心导读。主要从作者的学术背景和写作背景、著述情况,该书在相关领域的影响力等方面,进行了细致的考证和介绍,使读者充分了解常识的重要性,了解这些书穿透历史风云,耐得住时间打磨的原因。

四本书都有编著者序言,其中三本为初版本图书之序,胡适《中国哲学常识》的序则为编者增补,是将作者的关于哲学的定义、了解哲学的目的和中国哲学的时代划分等观点荟萃集中形成的序,提纲挈领地展现了作者的普及理念和学术成果。

由于作者都是饱读诗书的大家,学养深厚,加上写作年代及风格原因,作品中难免出现对当代读者来说有门槛的生僻字词和专有名词,编者都对此进行了画龙点睛般的拼音和注释,减少读者的阅读障碍。

精心选配了与内容相得益彰的插图和图表,文图并茂,可以帮助读者加强对文本的理解,同时受到传统艺术之美的熏陶。尤其是一些初版书没有的图片和图表,是编辑遍翻相关典籍所得,具有不可替代的价值。

仔细校核相关资料,适量增补了注释,甄别了可能出现的史料讹误。

对封面用语、图书推荐语等用心甄别遴选,避免了可能产生的争议。比如虽对胡适的学术开山之功虽予以肯定,但相关学术成就早已超过师辈的冯友兰,其实并不适宜作为《中国哲学常识》的推荐人,而梁启超、蔡元培、顾颉刚的评价更值得为读者了解。比如西谛先生的成就,不止于文学史分期和文学史撰写,也在于其为人,因而冰心、巴金等人的相关评价也值得为更多读者了解。

封面设计精美、典雅,图书排版疏朗有度,尤其适宜青少年阅读。同时,用纸讲究,制作精良。

当然,即便我们尽了最大努力,也有可能出现疏漏错讹,这些要仰仗广大读者的慧眼支持。

梁思成先生曾说:“建筑师的业是什么?间接地说,是文化的记录者,是历史之反照镜。”我想,这样的定位也适合编辑和出版工作者,只有本着对历史负责的精神,记录文化、传承文化,才能让经典焕发崭新的魅力,让常识常驻一代代人的心里。

发表评论