宋代骈文的一个重要特点就是“用成语”。这种写作技巧是指将前代经典中的成语摘出,并与另一个成语形成对偶的骈文写作方式。在唐代,这种技巧只是偶尔被使用,但在北宋前期的实践中逐渐被探索和应用。到了徽宗朝,这种写作技巧更是形成了一种风潮。因此在当时非常流行,并引起了批评家们的关注和论争。

骈文用成语:唐至北宋前期的实践

在骈文中使用成语,类似于在诗文中使用典故,是与前代经典文本的一种互文。但与典故不同的是,成语的使用更加独特,它将前代文本中的整句话摘出,并将其与另一成语组合形成新的语句。

在北宋以前,骈文中使用全文成句的例子甚为有限,且并未成为骈文的正格。直到仁宗朝以后,一些作家开始个性化实践,为骈文用成语提供了创作上的积累,成为后世骈文作家的知识储备。

宋代文学家钱钟书早已关注到这一现象,他在《容安馆札记》中指出,骈文作品中使用成语作对的现象逐渐增多,这种用法已经成为宋代四六骈文的重要特点。他列举了一些典型例子,如《六祖能禅师碑铭》、《送高判官从军赴河西序》和《送郓州须昌冯少府赴任序》等。

这些例子充分展现了骈文用成语的精妙之处,增加了语言的艺术性和表现力。使用成语偶对的好处在于可以借用前代经典的名言警句,减少了文字表述的冗长,同时也增加了语言的韵律美和典雅华贵。

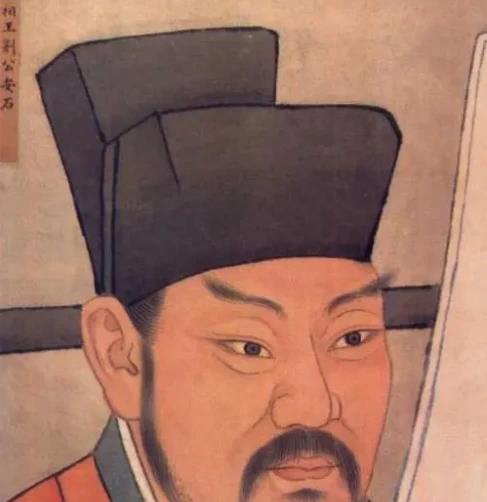

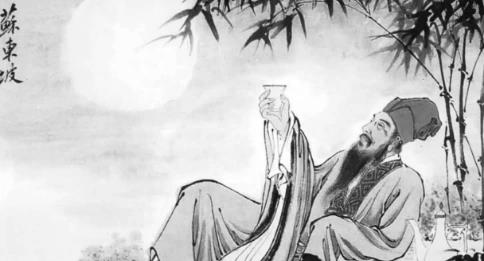

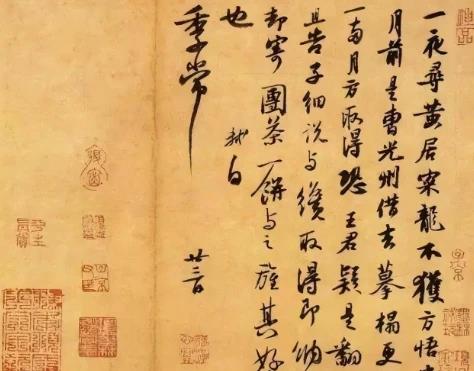

到了宋朝,王安石和苏轼作为北宋两大骈文作家,都有意识地在骈文中使用经史成语。虽然两人的骈文风格差异很大,早在宋代就出现了“荆公东坡两派”的说法。

王安石则介于两者之间。”尽管对王安石和苏轼的四六骈文有不同的理解,但这足以说明宋元时期对王安石和苏轼两派骈文的有意识判分。无论是注重规矩的王安石,还是注重文化的苏轼,都在骈文中运用经史成语,体现了对前代文化传统的尊重和继承。

他们的骈文作品在语言上精炼凝练,表达深刻,充满了艺术魅力。王安石的骈文兼顾了规矩和文华,注重平实表达,语言简练,思想深刻。苏轼则追求文学的新奇和表现力,语言华丽,充满了想象力和幽默感。

无论是哪种风格,都为骈文的发展注入了新的活力。宋元时期的文学繁荣,与骈文的独特魅力密不可分,这种文学形式对后世文学的影响深远。

王安石和苏轼的骈文作品中都有使用成语作对的现象,但与南宋文人相比,这种写作方式还未形成惯例,骈文用成语的高潮尚未到来。

尽管如此,王安石和苏轼作为宋代四六骈文的代表,无论是追溯唐骈之别调的传统,还是创造自己独特的写作风格,都对徽宗朝以后的骈文写作产生了深远的影响。徽宗时期骈文用成语的争议

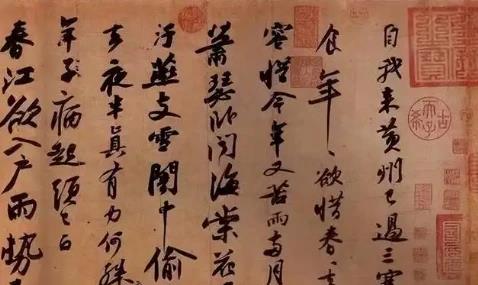

在徽宗一朝,荆公新学为新晋学人所倡导。然而,与一般印象不同的是,徽宗朝词臣们使用成语的技巧较少,与王氏的雅正质重不同,更接近于东坡一派善用散句的风格。更有说法称苏轼才学为第一。虽然这些说法都是南渡后的“追认”,但政治斗争中的恶名并不能反映个人学术渊源。这些徽宗朝的词臣的文风确实更接近于苏轼,善于使用流畅的散体长句,而不是典雅的四字成语句。

不同的是,他们使用散体长句的频率从苏轼的偶尔使用升级到了无处不在,几乎只需要使用成语就能够组成文辞。

王安中虽然没有像苏轼那样掌握“雄深秀伟”的四六气度,但他也喜欢使用摘自经典的长句作对。

比如,“天亲有德”一联用《诗·大雅·泂酌》的序言对《书·益稷》;“位履以刚中正”一联采用《周易》中的《履》与《乾》对应;“和同则无间于天人”一联用《孟子·尽心》对《论语·泰伯》;“天地之有大巧”一联用《庄子·知北游》对《书·泰誓下》。

在一篇短短的表状中,连续使用了四处成语作对,其中一半还采用了非四字句法的散体长句。这种做法与苏轼的骈文风格有着一定的相似之处。不过,遗憾的是,这些连续出现的全语对偶没有像苏轼的作品那样令人惊喜,反而因为过度的重复使用而显得平淡无力。

类似的极端用法在王安中、翟汝文等徽宗朝词臣的作品中并不罕见,可以认为,对成语技巧的滥用构成了一股骈文写作的新风潮。

在这个时期,骈文用成语第一次引起了批评家的关注。尽管王安中没有掌握苏轼的四六气度,但他的作品与苏轼的风格有着一定的相似之处,这也说明了徽宗朝词臣们的文学创作受到苏轼的深刻影响。

徽宗时代的文人面临了知识结构与文学要求之间的冲突。虽然经义文的写作成为了士人的必备技能,但史学缺席、偏爱华藻的文学要求也对他们造成了困扰。在这种情况下,使用成语作对成为了一种新的写作风格。

骈文中的成语对偶一方面符合时人的知识结构,另一方面也符合正式语体的要求,可以掩饰文华之不足。

这种写作风格在徽宗朝爆发,可能是由于受到元符时期新学教育的士人开始主掌翰苑。例如,翟汝文、王安中等元符三年进士的士人喜欢用成语作对,在他们的带动下,这种写作风格逐渐流行开来。

尽管荆公的《三经新义》是全体士人必须熟习的经典,但其用典的深博奥僻并不适合新时期士人。相比之下,东坡的经典长句作对的技法更适合他们的知识结构。在这种情况下,使用成语作对成为了一种更为便捷的写作方式,士人可以从经典中擢取成句,以此作为自己文学作品的素材。孝宗朝四六用成语观念

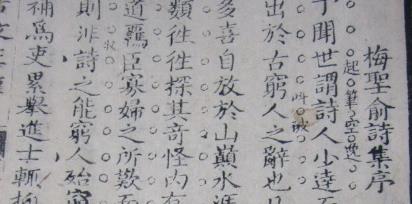

孝宗朝以后,对使用成语的质疑逐渐消失,取古人全语作对逐渐成为四六的主流。南宋的批评家不再辩驳使用成语的恰当性,而是更多地关注铺排前人警句和使用成语的精妙技法。

孝宗一朝在文章发展史上具有独特地位。孝宗朝之后,狭义文章如四六、古文、时文等的研究成果更为丰富。孝宗朝以后的四六批评体现了更强烈的“论诗及辞”的技巧中心论,与北宋诗话“论诗及事”的结体特征有所不同,有不少名家如杨万里、洪迈等人与谢伋对用成语有不同的态度。

但他们的立场是一致的,即将工巧作为四六价值判断的重要标准。叶梦得则不认可工巧在骈文批评中的必要性,他追求的是四六的气象与格律,在不伤害文气的情况下,偶尔使用成语全句为对依旧可以接受。换句话说,在叶梦得那里,工巧是低于文气的次级标准,只有能达到“气象雄杰、格律超然”的工巧才可以被接受

谢伋虽然也不认同四六用成语,但并未否认四六写作应当追求工巧,他不赞许用成语的原因仅在于用成语并非他追求的究极工巧。在这一点上,他与杨万里的立场并无二致,他认为下句与对仗的技法本身就有价值,不需要依附文气而存在。

杨万里对四六用成语的具体分类体现了这种技巧中心论的思想。因此,到了南宋中期,骈文是否应当用成语的问题已经被替代,转变为骈文应该如何使用成语。这是孝宗朝以后骈文用成语由别调到主流的转型契机,而这种转型背景正是骈文技巧中心论的大背景。

南渡文坛的主流是赞赏四六用成语,但也存在异调,如楼钥批评“习为长句,全引古语”导致“反累正气”的现象。但更多情况下,文论家批评时会首先肯定用成语的必要性,认为全句能累文字气骨,但不必苦求工。

晚宋批评家在反思四六用成语带来的弊病时仍不得不承认“四六家必用全句”,这种表述上的回护恰可照见南宋四六批评对用成语的合理化与自然化。用成语在南渡之后已经不再是新鲜事物,成为南宋四六写作中自然而且合理的预设条件,批评家可以反对它,却无法绕过它,反对的方式也由抵触转向了反思。

随着南宋的覆灭,“宋四六用成语”的文学神话被元明两代人拆解,“直用成语而不切”的文病被视为“魔罥”,仅“可资一笑尔”,这代表宋四六特点的技巧也逐渐淡出了四六作者的视野。尽管如此,南宋四六用成语的文学创新仍然对后人产生了深远的影响,成为了中国文学史上的重要篇章之一。结语

骈文用成语在有宋一代经历了曲折的接受过程:从唐代之别调到宋体之主流,从北宋晚期的争论到南宋的定音。在宋体四六的形成过程中,用成语起到了举足轻重的作用。本文通过发掘骈文用成语技法的发展脉络,但同时也避免了传统骈文史以“古文运动”的影响来解释宋四六特征形成过程的视角。

发表评论