吴宓《海伦曲》评注

周轶群

01

《海伦曲》(Helenof Troy)

(吴宓)按:希腊海伦(Helenof Troy)故事,近世Andrew Lang 等多为长诗歌咏,且有演成说部者。古意今情,旧瓶新醴。予夙爱诵华次华斯(WilliamWordsworth)之Laodamia 诗,爰仿之而作是篇。旨在叙事,兼以抒怀云尔。

评注:(1)根据传统说法,历时十年的特洛伊战争发生于公元前12 世纪初,起因是特洛伊王子帕里斯在造访斯巴达国王墨涅拉奥斯时,借机掠走了主人美丽的妻子海伦,而墨涅拉奥斯为了复仇,发动了希腊联军远征位于小亚细亚的特洛伊。“特洛伊的海伦”(Helen of Troy)即由此得名。

(2)有世间第一美人之称的海伦频繁出现于古希腊各种文类的作品中。吴宓《海伦曲》在正文的自注中将要提到的《荷马史诗》和希罗多德的《历史》只是其中的几部。后世对海伦故事的兴趣长盛不衰,从古罗马史诗《埃涅阿斯纪》到歌德的《浮士德》,许多文学名著中都有她的身影。在近人中,此处序中特别提及的安德鲁·朗格(Andrew Lang,1844—1912)为苏格兰文学家和民俗学家,他于1882 年出版了长诗《特洛伊的海伦》。当然,数千年间的这些不断讲述并不是一模一样地重复同一个故事,而是在叙事角度、故事发展和结局以及对海伦的道德评判等方面各有不同,在争奇斗艳中展示作者的创造力,表达作者各自的道德立场、精神追求和文化理想。吴宓序中“古意今情,旧瓶新醴”这句话其实很好地概括了西方作者对海伦故事的永恒兴趣以及海伦故事给他们提供的无限创造空间。关于海伦在漫长的西方传统中复杂而不断演化的形象,研究著作可谓层出不穷,近年的专著可参见Metamorphoses of Helen:Authority, Difference, and the Epic(Mihoko Suzuki, Cornell University Press, 1989), Helen of Troy: Goddess, Princess, Whore(Bettany Hughes, Knopf, 2005),Helen of Troy: From Homer toHollywood(Laurie Maguire, Wiley-Blackwell, 2009), Helen of Troy: Beauty, Myth, Devastation(Ruby Blondell, Oxford University Press, 2013)。

西方文化史中的“海伦现象”很契合吴宓对中西古典传统的钟情和他对新旧文化关系的理解,这也许是他选择创作《海伦曲》的最重要原因。作为一个中国人参与到海伦故事延绵不断的讲述中来,吴宓不是为了寻找一个显示自己西方学问的机会。带着三千年来既永恒又万变的海伦给他的灵感,吴宓探索的是他一如既往关切至深的问题:在巨变的时代,中国古老的文化传统应该如何保存、延续和创新。

……

02

正文第五段(第89 — 98句):

89—90或传风引舟,埃及长留滞。

91—92 古寺久为尼,宝幡琼姿蔽。

93—94 东土未曾到,神光谁得睨。

95—96 登陴幻非真,荆璞碔玞替。(以上八句,见希罗多德(Herodotus)希腊史(History)卷三第一一二至一二零章。)

97—98 哀哉两军众,摧仆无余继。

评注:这一段介绍希罗多德《历史》第二卷(吴宓自注中的“卷三”可能是笔误)中的一个说法,完全颠覆了以《荷马史诗》为代表的海伦故事。

89—96:希罗多德声称,这个说法是他在游历埃及时听到的。据说,帕里斯带着海伦驶往特洛伊时,一场大风使他们偏离了航线,结果抵达了埃及。靠岸后,帕里斯的仆人投奔当地国王普罗特乌斯,向他控诉帕里斯在斯巴达作客时对主人墨涅拉奥斯犯下的滔天罪行。愤怒的普罗特乌斯当即赶走帕里斯,扣留下海伦,等待有朝一日墨涅拉奥斯前来认领。对埃及这一幕不知情的希腊人兵临特洛伊,要求归还海伦,并且无论如何不相信特洛伊人关于海伦其实在埃及的说法。就这样,一直到希腊人打下特洛伊,他们才发现确实没有海伦的踪迹。这时墨涅拉奥斯才前往埃及,在那里找到了安然无恙的海伦。

91—94 :希罗多德在埃及看见了一座神庙,里边供奉的是一位“外国来的阿芙洛狄忒”。因为已经听说了有关普罗特乌斯收留海伦的故事,所以希罗多德猜测,这位“外国来的阿芙洛狄忒”其实就是海伦。希罗多德的意思是,居留于埃及的海伦后来被当地埃及人作为神明供奉起来了。希腊世界很多地方,最主要是斯巴达和受斯巴达影响的地区,都有海伦崇拜。从第91—92句“古寺久为尼,宝幡琼姿蔽”看来,吴宓将希罗多德这段记录理解为:海伦在埃及留下后,成为了这座神庙里的女祭司(“久为尼”的表达可能一是为了中国读者的理解方便,二是为了诗歌结尾部分引申抒发的佛教道理预做铺垫)。希罗多德的本意很简单清楚,吴宓误解的可能性不大,比较合理的解释是他有意为之。反正希罗多德记录的只是他关于一座神庙里的神像的揣测,吴宓作诗时又在希罗多德的基础上加以发挥亦无甚不可,何况他的发挥在本质上和希罗多德的要点是一致的,即:海伦根本就没有去过特洛伊。

希罗多德否认荷马的海伦故事,是从一个历史学家的角度出发,对古老神话和诗歌传统的权威发出挑战。希罗多德自认为,作为历史学家,他相信的是理性,依靠的是调查和推理,这些工具和方法要比神话传说和诗歌故事的想象要来得可靠。关于海伦的真实下落,希罗多德是在如下两个基础上得出他的结论的:(1)他在埃及采访了当地的神职人员;(2)他认为,如果海伦确实去了特洛伊,那么特洛伊人是不可能宁愿苦战十年也拒不将她交出的,唯一说得过去的解释就是他们的确无人可交。

希罗多德并不是第一个如此彻底否定荷马的海伦故事的人。公元前七世纪的西西里诗人斯特西科罗斯(Stesichorus)就在一首诗的残篇中说,世人关于海伦的传说是不可靠的,她其实并未到过特洛伊。关于斯特西科罗斯为什么这么说,一个通常的解释是,西西里属于斯巴达影响范围,当地存在海伦崇拜,所以斯特西科罗斯作了这首诗为海伦正名,借此弥补自己之前在诗中对海伦进行诽谤的过错行为。据说,因为该过错,斯特西科罗斯遭到天谴,双目失明,但一旦他在新诗中作了自我纠正,他就立刻重获光明(关于这个说法,参见柏拉图《斐德罗篇》243a,伊索克拉底《海伦》64)。希罗多德也否认海伦去过特洛伊,但他的原因和斯特西科罗斯不一样。

95—96:这两句回应第45—46句“秀美出尘寰,真假何由谛”,揭出有关“真假”问题的谜底:当初登上特洛伊城头,以其沉鱼落雁之姿惊倒一众看客的佳人,其实只是海伦的幻影,这个幻影之于海伦就如美石之于真正的美玉。这里,吴宓所依据的其实已经不是他自注中所说的希罗多德的历史著作了,而是欧里庇得斯于公元前412年搬上舞台的《海伦》。在该剧中,欧里庇得斯塑造了一个与三年前上演的《特洛伊妇女》中的海伦完全不同的女主角。一开场,我们就得知一个惊人的真相:天后赫拉因为未能赢得选美而愤怒,决定惩罚帕里斯,于是将海伦替换成一个幻影让他带往特洛伊。随后,宙斯将海伦的真身摄至埃及,并挑起了特洛伊战争。在希腊人和特洛伊人酣战的十年中,海伦其实一直都居住在埃及国王普罗特乌斯的宫中,受其庇护,丝毫不曾背叛墨涅拉奥斯。进入剧中主要部分,我们看到的则是,墨涅拉奥斯在特洛伊战争结束后返回希腊,在海上漂泊了七年后,被一场风暴卷到了埃及。此时普罗特乌斯已死,其子继承了王位,欲娶海伦,但她一心忠于墨涅拉奥斯,坚决不从。在墨涅拉奥斯和海伦惊喜重逢后,两人设计(在计策中唱主角的是海伦),成功地骗过国王,逃离了埃及。

从以上的剧情概述可以看出,欧里庇得斯创造了一个全新的海伦,在和墨涅拉奥斯的关系中她仍然居于主导地位,尽显其机智、主见和行动力,但她对他的忠贞不渝和一往情深却是我们前所未见的。与同样否认海伦曾去过特洛伊的斯特西科拉斯和希罗多德不同,欧里庇得斯作这样一个大翻案,最主要是为了通过海伦的遭遇来探讨表象和真相之间的关系这一重大而永恒的问题。这两者之间常常出现巨大差距,而人们又不可避免地被这种差距误导,从而得出大错特错的看法和判断。令剧中的海伦感到无比沉痛而又无可奈何的,正是她虽然彻底清白无辜,却被视为背叛丈夫、祸乱天下的淫妇而背负骂名。欧里庇得斯之所以选取海伦故事来剖析表象和真相的关系,是因为海伦是美的象征,人们对她的认识永远只停留在这个表象的层次,而对于真实的她到底是怎样的,大多数时候是无人关心、人云亦云地将她视作倾城倾国的祸害,其他时候则是挖空心思寻找各种角度为她开脱,导致言人人殊、莫衷一是。欧里庇得斯的《海伦》的最主要目标和最重大创意,与其说是一锤定音地呈现一个“真实的海伦”,毋宁说是将表象和真相之间复杂而艰难的关系作为一个根本的哲学和道德问题提了出来。

从《海伦曲》的最后一段可以看到,表象和真实之间的关系是吴宓从海伦故事中得到的最大感慨。所以,从材料来源上来说,欧里庇得斯给他的灵感远胜于他得益于希罗多德之处。他只在注中提及希罗多德,有可能是一时混淆或漏记。

97—98 :这两句是感叹,仅仅为了海伦的幻影,希腊和特洛伊的大军前仆后继,两败俱伤,结局惨痛。

就此,吴宓结束了本诗的叙事部分,即将转入抒怀。

03

正文第六段(第99 — 112句):

99—100水月镜中花,美境由心缔。

101—102 追求底虚空,颠倒成衰敝。

103—104 碌碌苦纷争,宇宙一玄谜。

105—106 呜呼海伦身,古今亿万蜕。

107—108 贪瞋痴爱缘,无明同梦寱。

109—110快刀斩乱丝,精勤依智慧。

111—112 至理独永存,闲愁随时瘗。

评注:乍一看,吴宓以海伦故事为基础,在这一段抒怀中表达的完全是佛家思想,但经过仔细考察,我们会发现丰富得多的内涵。

105—106:这两句点出了历史上海伦故事令吴宓最为感慨之处:其多样性和不确定性。这一特点,可以说在欧里庇得斯《海伦》一剧中独具创意的“幻影”设计里找到了最佳象征。如果我们一开始就连海伦到底是否曾与帕里斯私奔、是否曾经踏上特洛伊的土地都不得而知,那么面对“古今亿万蜕”的海伦形象,我们怎能对“真相”有任何期待呢?

99—104,107—112:海伦故事所说明的关于表象与真实之间关系的道理,令吴宓联想到了这一问题的佛教阐释。这十二句中的概念、意象和观点都明显采自佛教。首先,境由心造,世间的一切其实皆为主观产物,其美好和虚幻恰如镜花水月。因为未看透这一本质问题,人们陷入毫无意义的追求和纷争,其价值之错乱和结果之痛苦,构成了不可思议的梦呓人生。要想从这种“无明”状态中解脱出来,佛教的智慧是利器,凭借它可以斩断愚妄的根源,抛开一切无谓的烦恼,在对至高真理的固守中度过一生。

吴宓在这一段中所做的发挥,应该算是海伦故事漫长演变史中最有趣的发展之一。如果西方读者能够读到这首诗中由海伦故事到佛教道理的这一全新联想,他们会对自己熟悉的一个古老叙事传统的强大生命力产生更深刻的理解;而对于中国读者来说,他们耳熟能详的那些基本佛家教义,也会在一个充满想象力的异域故事映照下显得更为生动、也更具有普遍性。通过在海伦故事和佛家道理之间建立一个出人意想的对接,吴宓使得两者都获得了新的意义。

……

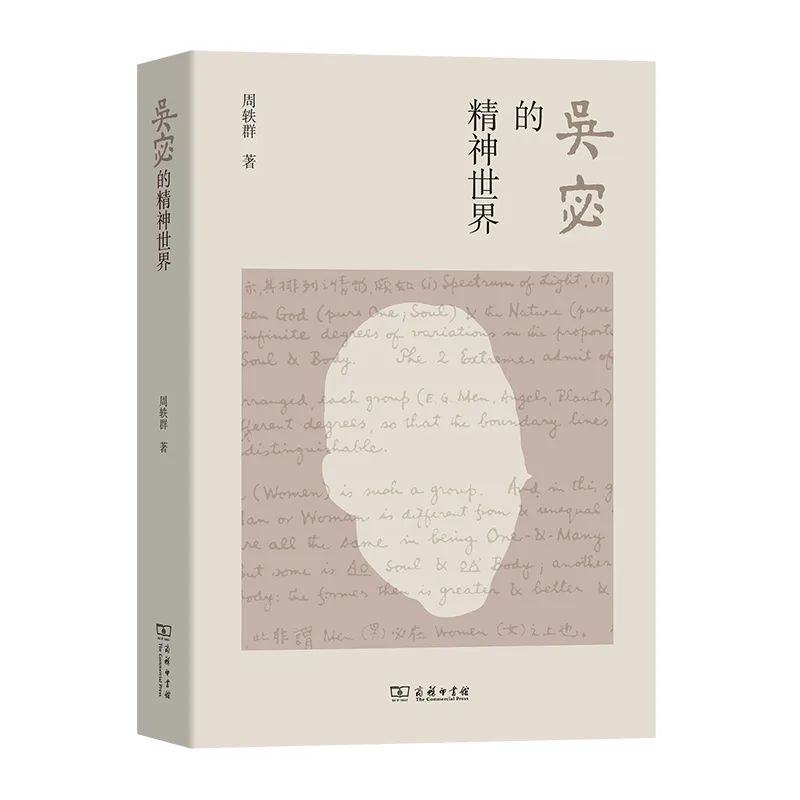

(本文摘自《吴宓的精神世界》第一章《吴宓与世界文学》)

吴宓的精神世界

点击书影,即可购买

周轶群著

2023年6月出版

ISBN:978-7-100-22169-6

【内容简介】

吴宓是中国比较文学研究的奠基人之一,也是中国现代著名的文化保守主义者。然而,时至今日,吴宓的学术成就和主张仍未得到深入细致的研究,其文化保守主义者的形象也往往失之于脸谱化和标签化。有鉴于此,本书集中选取了三个点:吴宓毕生用力至勤的一个领域(世界文学),极为重视的一个问题(四大宗传)和极为喜爱的一部文学作品(《红楼梦》),通过细读其日记、诗文、年谱、书信和讲义,力图呈现出吴宓学术和思想的具体内涵与多重维度。作者用大量篇幅将吴宓与同时代的一些重要学者进行对比,以彰显他对于古今、中西、新旧之间的关系,四大宗传在人生和文学中的作用,以及文学与人生的关系等问题的独特认识。由此,我们得以理解在何种意义上吴宓作为一个忠于传统的开创者、一个高度开放的保守者和一个具有独立精神的理想主义者,是中国现代学术史和思想史上不可忽视的一个人物。

【作者简介】

周轶群,斯坦福大学东亚语言文化系副教授、古典系兼职副教授。主要研究方向包括古希腊与中国比较、女性史、明清小说。著有Festivals, Feasts, and Gender Relations in Ancient China and Greece(剑桥大学出版社, 2010),其中译本《蘋蘩与歌队:先秦和古希腊的节庆、宴飨及性别关系》,生活•读书•新知三联书店2023年出版。

目 录

前言

第一章 吴宓与世界文学

一、从清华到哈佛

二、办学与办刊

三、在中国书写世界文学史

四、世界文学史讲义和大纲

五、“青毡失路竟安之”

六、小结

附录 《海伦曲》评注

第二章 吴宓与宗教

一、“宗教必不可废”

二、孔子、释迦、耶稣、柏拉图的相遇

三、“炉火烛光依皎日”

四、柏拉图主义者吴宓

五、“自许高僧传里人”

六、孔子•孔教:千载声光

七、对信徒的批评

八、从吴宓1962年的一段随想说起

九、小结

第三章 吴宓与《红楼梦》

一、中国文学与世界文学

二、文学与宗教

三、文学与人生

四、小结

结语 吴宓的悲喜剧

参考文献

后记

商务印书馆学术中心下设哲社、文史、政法和经管四个编辑室及威科项目组,主要承担文史哲及社会科学领域学术著作的编辑出版工作。出版物包括以《汉译世界学术名著丛书》《中华现代学术名著丛书》《中华当代学术辑要》、“大师文集”等为代表的多种学术译介和学术原创著作。

发表评论