大型滑稽戏《七十二家房客》是上海市人民滑稽剧团的看家作品之一,说的是解放前上海某弄堂一幢破旧的石库门房子里,居住着老裁缝、烫衣匠、大饼师傅、小皮匠等“七十二家房客”,拥挤不堪,生活十分艰难,其中的反派主角之一,是一位“二房东”——将承租房主的房屋再次转租他人并从中获利的人。

上海居大不易

19世纪中期开埠的上海(县)大约有54万人口,其中一半居住在县城(旧南市区)以及紧邻县城的郊区,余下的一半则分散在县内各个村镇里。但开埠不过半个世纪之后,上海人口已越过百万大关(129万人,1910年),到1930年更是突破300万人大关,使得上海市区成为世界上最拥挤的地区之一,1940年至1942年间的人口密度接近8万人/平方千米,总人口更是达到392万人。

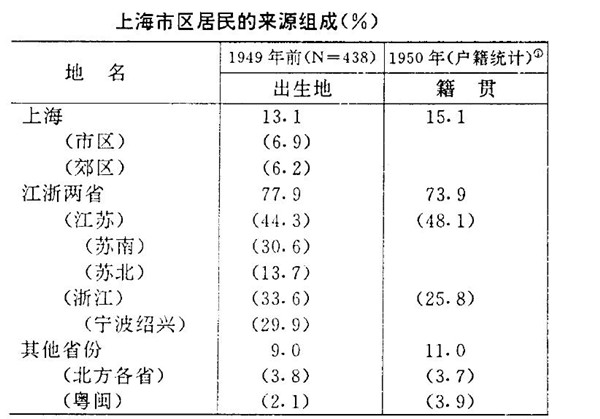

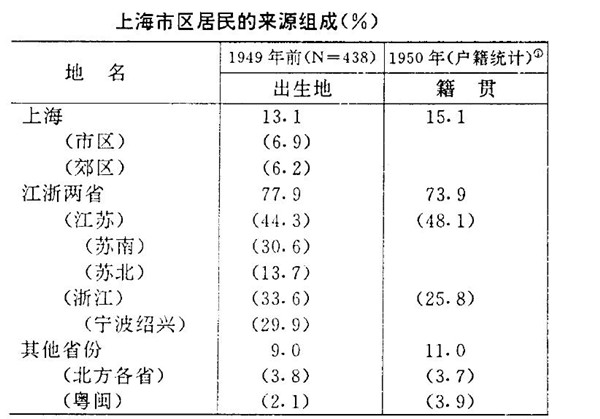

抗日战争结束之后,上海人口在短暂跌落到1945年的337万人后急剧上升,1948年竟然达到540万人,短短三年居然增加了60%。这固然与抗战胜利后来自全国四面八方返沪复业的人员有关,但自1946年开始增加的人口,大多数为江浙两省躲避战乱的难民以及来沪讨生活的小老百姓,这也形成了江浙籍人口在上海市民中的主体地位。

上海市民来源

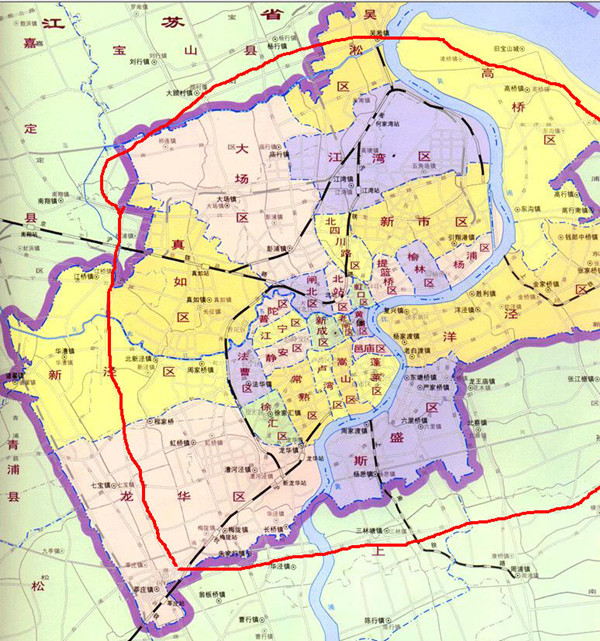

1948年时的上海已经实行了市县分治,从上海县析出的上海市实际仅六百平方公里有余,面积几与今天的上海外环线之内相埒,人口却超过后者(1000多万常住人口)的一半。

须知,当时根本没有今天这样鳞次栉比的高层住宅,甚至1934年落成的24层的国际饭店以不到84米的高度居然能雄踞上海第一高楼地位达半个世纪之久(直到1983年被高度91.5米的上海宾馆超过),上海滩住房条件的紧张程度也就可想而知了。

1948年的上海市与今日的外环线

正所谓屋漏偏逢连阴雨,沪上既有的住宅在经过日寇的多年践踏后亦破坏惨重。早在1932年的“一·二八”淞沪战争中,日军飞机就对闸北的房屋建筑群进行大规模轰炸,共有103条里弄街坊、数万间房屋被毁,“宝山路西边之房屋,尽若罗马废丘”。1937年的“八一三”抗战中,经过80余日的狂轰滥炸,“闸北已成一片焦土……举目四瞩,如地震后之景状”;全区95%以上的建筑物变成了废墟。

人多房少的困局之下,1947年的《大上海指南》甚至把“衣食住行”的次序作了调整:“衣食住,住本居其次次位,然以目前上海实情而言,则适为其反,初到上海人士,莫不以‘住’为生活之严重一环,往往为‘住’一问题弄得焦头烂额依然毫无办法。”

此时忙于内战的国民政府对上海的住房困局,倒也不至于袖手旁观。上海市政府为了表达其开始解决住房问题的决心,曾专门成立解决房荒企划委员会。资金方面,吸纳游资投入,“减少囤积,将公有空地建造经济楼房,应市民急需,游资可以入空,囤积可以减少,一举三得”。

话说得动听,却也仅此而已,迟至1949年1月,有关部门终于拟定了“上海市市郊空地限期兴建房屋实施计划草案”,这个姗姗来迟的计划准备卖地900亩建房,但对于上百万计的住房困难人口不啻杯水车薪,更由于时局关系最后竟成一纸空文。

喧宾夺主的二房东

早在1930年代,新到上海的人,听到过一句流行的话就是,“你可以三天内得到一位太太,三个月内得到一份职业,三年内才得到一个住屋。”既然可居住的房屋资源捉襟见肘,有限房源自然会促使房租业更加繁荣。1946年3月5日《申报》刊登竹枝词一首:“人多屋少计堪乘,一度退租价又增。前客未迁来后客,看谁捷足快先登。”可以概括当时上海住房市场僧多粥少、供不应求的现象。

当时上海平民的主要居住建筑,系石库门房屋,一般一楼一底,有客堂间、卧室、灶披间(厨房)等,这种设计适合独门独户居住,也常以一幢为单位出租,价格自然比较昂贵。这种情况下,一人或一户租下房屋后,往往或与他人同摊租金,或招租房客,从此,产生了介于房东和房客之间的“二房东”。

1906年,“鸳鸯蝴蝶派”作家包笑天从家乡苏州到上海之后,就花了七块钱,从二房东(一家同样说苏州话的南京人)那里借了一间楼上厢房。他还在回忆录里感叹,“上海借房子,就是那样便利,今天说定了,明天就可搬进去。”

起初,“二房东”多以分担租金,只求减轻负担,并不以赚钱为目的。但在日后人多屋少、上海房荒愈加严重的情况下,头脑活络的一些人看出有赚钱机会,便对自己掌握的一块小天地想尽办法,将“二房东”做成了一门生意经,以增搭建为生财之道,利用石库门房屋层高、开间大的特点,搭阁楼隔小间,扩大居住面积,增加分租(用现在的话说就是“群租”)。

经过巧妙设计改装,原来三层楼可以变成六层楼,一间客堂间可以改成二三间;屋内再加阁楼,晒台改成房间……凡此种种,不一而足,原来三四间的房屋遂变成十四五间,往往能住上四五十口人,以至“亭子间嫂嫂”、“三层阁好婆”、“后楼里妹妹”、“灶披间阿姨”等称呼开始流行。

石库门建筑

只是,原来一家人住的房子现在容纳几十个人,如何会舒服呢?多数房间天冷见不到日头,天热像只蒸笼,住在如此“鸽子笼”里的房客日子当然不好过。可是,真正借出房子的业主(大房东)反而捞不到什么好处,油水统统落到二房东手里去了。比如长寿路一幢房屋,1944年4月到次年同月,二房东按月付给大房东租金为134元,而他竟向仅占据全部面积1/6的亭子间和灶披间房客收取月房租180元。等于二房东靠房吃房,空麻袋背米。

滑稽的是,这样极不合理的现象居然是得到当时法律保护的。1937年国民党上海市政府颁布了一项战时房屋租赁办法,其宗旨是防止业主将出租房屋垄断居奇,规定房主如果没有确实的需要,不能将出租房屋收归自用,等于无形中承认了二房东的永久租赁权,使二房东成为足以控制居民居住条件的一个特殊阶层。

1945年12月5日公布实施的《上海市房屋租金标准》更是规定“房屋租金额在民国二十六年八月十三日前有约定者……居住用屋应以四十倍为计算标准”。党国的初心大约是限制房主提高租金以保护租客的利益,结果却只是限制了真正业主的收入,那时的大房东常常向人陈诉他们的痛苦:百物样样涨,只有我们房租不能涨,房租不但谈不到利息,连维持房屋本身的开销也不可能,喧宾夺主的二房东们反而可以有恃无恐:“爱租租,不租滚”,真正处于弱势地位的急需房屋居住的无房者,却只能成为二房东们的板上鱼肉。

利之所至,二房东就这样随着沪上人口激增和严重房荒而持续膨胀,甚至春节时“今年你们要做二房东了”,竟成了恭维、道贺之语,恰恰反映了二房东地位的如日中天。

本末倒置的“顶费”

抗日战争时期和战后,国民党统治区爆发罕见的恶性通货膨胀。作家茅盾在回忆录《我走过的道路》中这样说:“当时流行着这样的笑谈,‘在中国唯一仍然在全力开动的工业是印刷钞票’。” 1937年可买一头耕牛或两头黄牛的100元法币到了1948年8月19日只能买 0.002416两大米(每斤16两),形如天方夜谭。

印有蒋介石头像的金圆券,远不如“袁大头”(银元)吃香

由于国民党当局发行的货币(法币和金圆券)己经不能作为财富的标准,二房东们为了避免通货膨胀带来的损失,发明了一种“新兴”的敛财方法,那就是索要以金、银、美钞等硬通货计算的“顶费”。

所谓“顶费”,原本是前房客让与后房客的一部分不能搬动的装修设备或家具等的费用。民国初年,这种顶费尚不及原房客实际所费的一半,“八·一三”抗战之后稍有增长,也不过相等于二三个月的租金。

等到抗战胜利后,随着上海房荒的愈演愈烈,顶费的性质逐渐发生变化,从原来意义上的装修作价费,变成房屋居住权的让渡费。只有付清顶费之后,双方才可以办理房屋的租赁手续,立一道租约或租折,言明租金若干元按月或按年付给。于是,顶费的数字愈来愈大,几乎与买房价值相当,甚至超过。正如著名剧作家柯灵在《枫桥的梦》里感叹的那样:“其实上海何尝房荒,平民虽立锥无地,而达官贵客,巨宅连云,所荒的,是平民没有金条而已。”

一幢真三层双开间的西式住宅房屋(即所谓花园洋房),有点空地、汽车间及电话、煤气等设备,顶费至少要二三十根条子(每根条子为黄金十两),视地点而异。即使是一般旧式石库门房屋的顶费,坐落在市中心区的区区一间三层阁楼的顶费,也至少要黄金一两二钱,承租人付清顶费后,才能取得房屋的居住权。当时即使是一个在政府机关的一级科员,按照行政院所规定的上海公务员待遇计算,根据底薪(法币200元)160倍外再每月补助5万元,该公务员每月只有8.22万元收入,而每根金条值180万元法币。也就是说,仅仅一个顶费就需要花去这位公务员近两个月的收入,二房东获利之丰厚实在令人咋舌。

有道是贪心不足蛇吞象,二房东为了谋取顶费的高额收入,甚至用尽心机收回出租房屋重新出租。为了逼迫原来房客滚蛋、腾出房间高价转租,“二房东”是样样事情都做得出的。1947年10月17日的《申报》记载,一个开棺材店的二房东为了逼迫房客迁让,竟然带了十几个人,拿8口棺材抬进房里,第二天又抬进去3口。另外一个二房东为了赶走房客,竟然拿一个生病将死的小孩置于客房之内,直到小孩亡故许久,也不收殓,为了就是叫房客不胜其扰而“自愿迁让”,实在是丧心病狂。

旧上海百丑图之二房东

正因如此,“二房东”在上海滩声名狼藉,“要知道谁是上海最狡猾的人,二房东是也”。针对这一近代上海家喻户晓的角色,有人创作了描写社会丑恶势力的《旧上海百丑图》,里面就有一个叼了烟袋、盛气凌人的“二房东”形象。

《七十二家房客》剧照

解放初期的著名滑稽戏《七十二家房客》就淋漓尽致地展现出一个与地方恶势力相勾结的二房东,用种种不正当手段,将一幢楼分别租给从事各种职业的七十二家房客,以致拥挤不堪所产生一系列纠纷。

参考文献:

中国人民政治协商会议上海市委员会文史资料工作委员会:《上海文史资料选辑·第64辑·旧上海的房地产经营》,1990年

张生:《上海居,大不易——上海房荒及房客运动研究》,复旦大学博士学位论文,2008年

发表评论