“一门父子三词客”,苏氏父子以散文创作的卓越成就并列为唐宋八大家。他们的散文创作形式多样,风格相承又相异,作为父子或兄弟,血缘与学缘关系使然,往往同题而作,特别是一些关于历史事件、历史人物的议论文章,留下的同题名篇佳作不少,如苏洵有《管仲论》、苏轼也有《管仲论》;苏洵有《六国论》,苏轼兄弟也有《六国论》;苏洵有《孙武论》,苏轼又有《孙武论》,等等。这真是一个有趣的现象,值得探讨。

然而现今通行的几部文学史,出于这样或那样的原因,对这类文章或者轻描淡写,一笔带过;或者评价较低。如游国恩、王起主编的《中国文学史》将史论散文归于政治散文之内,他们评价说“苏轼集中的书札、杂记、杂说、小赋等,大都夹叙夹议,随笔挥洒,表现了作者坦率的胸怀,也表现他对人生对艺术的见解和爱好,成就远在他的政治散文之上”,对苏洵的散文只笼统地说“以议论擅长,《权书》、《衡论》等篇,纵谈古今形势及治国用兵之道,带有战国纵横家的色彩”;对其名篇《六国论》,也只肯定其“爱国思想”。袁行霈主编的《中国文学史》也有相似的评价:“苏轼早年写的史论有较浓的纵横家习气,有时故作惊人之论而不合义理。史论和政论虽然表现出苏轼非凡的才华,但杂说、书札、序跋等议论文,更能体现苏轼的文学成就”,而对苏洵散文竟阙如了。值得庆喜的是程千帆所著《两宋文学史》对苏洵、苏轼的史论作出了中肯的评价,对人们很有启发。对于这些文章很有再认识之必要,故本文即就此而展开。

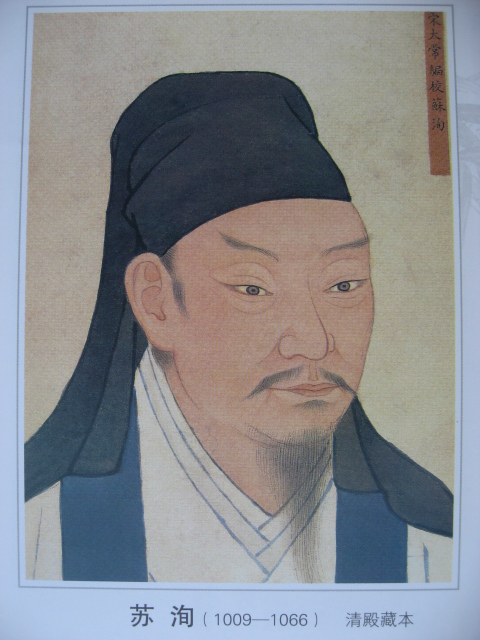

苏洵(1009- 1066),字明允。其一生文学成就在散文,尤好议论。在其《嘉祐集》中,史论以《六国论》、《管仲论》、《项籍论》、《孙武论》等为其代表。苏轼(1036- 1101)字子瞻,号东坡居士。其一生文学成就全面,诗、文、词均堪称大家。他一生写了为数不少的史论散文,其中以应制科试所作的二十五篇《进论》与在《东坡志林》中的史论部分最为有名。

“史论”,是伴随人类对前代历史的记载与总结而产生的一种文体。我国是一个非常重视历史传统的国家,从春秋时代的“左史记言,右史记事”开始,就代代有史,一脉相承,从未间断。而且从其一开始,就并非所谓纯客观的记叙,《春秋》是我国第一部编年体史书,相传为孔子编撰,虽然记事很简洁扼要,但后人仍可以从字里行间探求到孔子的爱憎与褒贬,即所谓“微言大义”、“一字褒贬”,这“微言大义”实际上就开启了后世史论的思维模式。汉代是史论文章的成熟期。汉代初起,鉴于秦王朝的迅速灭亡,一些有识之士便以总结秦亡教训、为新王朝出谋划策为目的而写作了一批史论文章,贾谊的《过秦论》便是开史论先河的名篇。后来司马迁以私家名义修史,写下“究天人之际,通古今之变”的《史记》,虽然他遵循史家“不虚美,不隐恶”的“实录”原则,但却创立了“太史公曰”的范式,借太史公之口表达对历史事件、历史人物的评价与褒贬态度,都对后世史论散文产生了影响。到了宋代,随着文献典籍的大量整理出版,文人的知识结构发生了明显的变化,文人的知识面得到极大的拓展,加之科举考试的改革,由重诗赋转而重经义策论,必然引导文人关注经典、关注历史。借古而鉴今,以古而讽今,通过总结历史的经验教训,为新兴的统治者出谋划策,几乎成了宋代文人必备的能力和素质。苏氏父子的史论文章正是在这样的背景下问世的。通观苏洵、苏轼流传下来的史论文章,具有以下艺术特色:

一、“有为而作”与“自得”为文

不可讳言,苏洵父子写作史论文章,其初衷是为参加科举考试而准备的,即如苏轼自己所言“少年时,读书作文,专为应举而已”,不排除其为展示才华而有意呈才驰博之嫌。但是他们父子三人能“隐然名动京师”,“苏氏文章遂擅天下”,被欧阳修称为“纯明笃实之君子”,这不仅仅是天才使然,也是长期深研前代优秀典籍,涵蓄充溢而后发、自我有得的结果。正如苏洵在《上欧阳内翰第一书》中谈自己为学的经历时说:“少年不学,生二十五岁,始知读书,从士君子游。年既已晚,而又不遂刻意厉行,以古人自期,而视与己同列者,皆不胜己,则遂以为可矣。其后困益甚,然后取古人之文而读之,始觉其出言用意,与己大异。时复内顾,自思其才,则又似夫不遂止于是而已者。由是尽烧曩时所作为文数百篇,取《论语》、《孟子》、韩子及其他圣人、贤人之文,而兀然端坐,终日以读之者,七八年矣。方其始也,入其中而惶然,博观于其外而骇然以惊。及其久也,读之益精,而其胸中豁然以明;若人之言固当然者,然犹未敢自出其言也。时既久,胸中之言日益多,不能自制,试出而书之。已而再三读之,浑浑乎觉其来之易矣,然犹未敢以为是也.....”,可见用功之勤,涵蓄之深,真正做到了确有心解乃敢为文。

苏洵的《六国论》是一篇脍炙人口的文章。该文观点鲜明,开门见山,一开篇即提出了“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦”的论点;继而论述割地赂秦势必导致国家的破败,而六国中不赂者亦因赂者而亡国;最后,由古及今,感叹“从六国破亡之故事,是又在六国之下矣”。对于此文的旨意,古人早有发现,何仲默说:“老泉论六国赂秦,其实借论宋赂契丹之事,而卒以此亡,可谓深谋先见之识矣。”联系北宋开国以来的行事,读者更能体会作者拳拳忧世之意。高步瀛在《唐宋文举要》中较为详细地对此作了注释:“宋真宗景德元年(1004),与契丹主(圣宗)为澶渊之盟,宋输辽岁币银十万两,绢二十万匹。仁宗庆历二年(1042),为契丹遣萧英、刘六符至宋求关南十县地。富弼再使契丹,卒定盟加岁币银绢各十万两匹,且欲改称献或纳。弼皆不可。仁宗用晏殊议,竟以纳字许之。此宋赂契丹之事也。至于西夏,亦复有赂。..此虽非割地,然几与割地无异。故明允慨乎其言之也。”因而,文中那满腔的激愤、痛快淋漓的行文和深切激烈的感叹也就不难理解,作者借古伤今的主旨非常鲜明。老苏的《管仲论》批评管仲临死前因未能识拔和推荐贤能的人才,致使奸臣窃柄,种下了齐国陷入内乱的祸根。貌是纯然论史,实则也有讽今之意,即对当时朝廷用人政策给予了委婉的警示。所以作者曾自豪地说:书(指《权书》)中所讨论的,“虽古人已往成败之迹,苟深晓其义,施之于今,无所不可”。难怪欧阳修一读到老苏的《几策》、《权书》、《谏论》等文章,就大力为之推荐,说:“文章不为空言,而期于有用.....辞辩闳伟,博于古而宜于今,实有用之言,非特能文之士也。”苏轼也曾评其父之文曰:“先生之诗文,皆有为而作,精悍确苦,言必中当世之过,凿凿乎如五谷必可以疗饥,断断乎如药石必可以伐病”,并非虚言溢美之词。

苏轼继承了乃父的为文主张,他在《江行唱和集序》中曰:“夫昔之为文者,非能为之为工,乃不能不为之为工也。..自闻家君之论文,以为古之圣人有所不能自已而作者,故轼与弟辙为文至多,而未尝敢有作文之意。”又在《凫绎先生文集序》一文对其父的“有为而作”作了充分地肯定,还在称赞毛滂的文章中提出作文要“闲暇自得”,“今时为文者至多,可喜者亦众,然求足下闲暇自得,清美可口者实少也”。在这样的文学观念指导下,他的史论、史评文章也几乎篇篇不为空言,也都有所补益于当世。

被人们认为“格势直似老泉”的文章是《始皇论》。这篇文章首先拈出圣人“制礼以反其初”、“礼之为国久矣”的历史事实,他写到:“昔者生民之初,不知所以养生之具,.....是以作为器用、耒耜、弓矢、舟车、网罟之类,莫不备至,使民乐生便利,役御万物而适其情,而民始有以极其口腹耳目之欲。器利用便而巧诈生,求得欲从而心志广,圣人又忧其桀猾变诈而难治也,是故制礼以反其初。礼者,所以反大复始也。.....自五皇三代相承而不敢破.....”接着纵横而议,尖锐指出秦国之失就在于丢掉了“礼”,而以武力并诸侯,从而导致秦亡之祸。作者并由衷感叹“呜呼!此秦之祸,所以至今而未息与!”其创作目的显而易见,也关乎当下政治。在另一篇《论始皇汉宣李斯》一文中,也有相似的议论,他指出“始皇制天下轻重之势,使内外相形,以禁奸备乱者,可谓密矣”,然最终却失去天下,就在于变乱先王之法,“秦之失道,有自来矣,岂独始皇之罪。自商鞅变法,以殊死为轻典,以参夷为常法,人臣狼顾胁息,以得死为幸,何暇复请?”认为秦王朝不行仁义,妄用法制,由来已久,从管仲就开始了,因而使人臣人人自保。从这些文章中,读者亦不难见出苏轼渐进改革的政治主张。

纵观其史论,所议人物多为历史上的圣主贤臣或有重大影响的人物,如伊尹、周公、管仲、商鞅、孙武、孟子、荀子、韩非、秦皇、汉武、项羽、范增、张良、贾谊、魏武、诸葛亮等;所议事件多为关乎国运民生之大事,如人才、用兵、制礼、爱民等方面。对于这一现象若果联系北宋前期积贫积弱的事实,就可以更深层次地理解苏洵之“有为而作”和苏轼的“自得之文”的深刻意图了。

二、气势雄放,造语精警与雄奇纵恣、舒卷自如

老苏文章长于议论,有纵横家之气。曾巩的《苏明允哀词》评析其写作特点是“指事析理,引物托喻,侈能尽之约,远能见之近,大能使之微,小能使之著”。其《管仲论》最能显示纵横开合、气势雄放、辞锋颖锐、造语精警的特色。为论述方便兹摘录数段:

管仲相桓公,霸诸侯,攘戎狄,终其身齐国富强,诸侯不叛。管仲死,竖刁、易牙、开方用,桓公薨于乱,五公子争立,其祸蔓延,讫简公,齐无宁岁。

夫功之成,非成于成之日,盖必有所由起;祸之作,不作于作之日,亦必有所由兆。则齐之治也,吾不曰管仲,而曰鲍叔;及其乱也,吾不曰竖刁、易牙、开方,而曰管仲。何则?竖刁、易牙、开方三子,彼固乱人国者,顾其用之者,桓公也。夫有舜而后知放四凶,有仲尼而后知去少正卯。彼桓公何人也?顾其使桓公得用三子者,管仲也。

仲之疾也,公问之相。当是时也,吾以仲且举天下之贤者以对。而其言乃不过曰竖刁、易牙、开方三子,非人情,不可近而已。呜呼,仲以为桓公果能不用三子矣乎?仲与桓以处几年矣,亦知桓公之为人矣乎?桓公声不绝乎耳,色不绝乎目,而非三子者则无以遂其欲。彼其初之所以不用者,徒以有仲焉耳。一日无仲,则三子者可以弹冠相庆矣。仲以为将死之言,可以絷桓以之手足邪?夫齐国不患有三子,而患无仲;有仲,则三子者三匹夫耳。不然,天下岂少三子之徒?虽桓公幸而听仲,诛此三人,而其余者,仲能悉数而去之邪?呜呼,仲可谓不知本者矣!因桓公之问,举天下之贤者以自代,则仲虽死,而齐国未为无仲也,夫何患?三子者不言可也.....

文章开篇直揭史实,概述了管仲死后齐国大乱的事实,从而提出“夫功之成,非成于成之日,盖必有所由起;祸之作,不作于作之日,亦必有所由兆”的观点,认为凡事不管是成功还是失败,都有一个由量变到质变的酝酿过程,而非一日之事。其新警的见解通过偶对的句式加以表达,显现出峭拔不凡的气势。作者把齐国动乱的责任归之管仲,指出齐桓公用了竖刁、易牙、开方三子,身为相国,未能制止,直至病重,才说竖刁等“非人情,不可近”,为时已晚。接着先论说管仲“将死之言”已无用,齐国“患无仲”,管仲一死,齐国必乱;再论说桓公即使“幸而听仲,诛此三人”亦无用,因为其余小人未能“悉数而去”;又论说管仲的失误在于“不知本”,未能及时选拔贤才代替自己,即“未能举天下之贤者以自代”。前后两次“呜呼”,多次反诘、感叹,对管仲的过失穷追深究,文笔紧凑,气势如虹。最后,文章将齐国、晋国加以对比,极言贤才在霸业成就与继承中的重要作用,对管仲未能举贤自代以至身死国衰发出强烈的感叹。

客观而言,苏洵之论不见得没有偏颇,但立论新颖,辞锋颖锐,确是本文的显著特点。该文纵横驰骋的论说与遒劲的笔力、饱满的感情相结合,使那所向披靡、不可遏止的气势奔涌而出。故《静观堂三苏文选》引谢枋得评曰:“议论精明而断制,文势圆活而委曲,有抑扬,有顿挫,有擒纵。”明代作家茅坤也说:“通篇只罪管仲不能临没荐贤,起起伏伏,光景不穷”,都充分肯定了这篇文章气势雄放、造语精警的艺术特色。他如《六国论》的“抱薪救火,薪不尽,火不灭”,说明赂秦的危害;《项籍》一文中的“不有所弃,不可以得天下之势;不有所忍,不可以尽天下之利”,议论的剀切,用语的警拔不凡,都给读者留下深刻印象。

苏轼兄弟二人都有《管仲论》,苏辙之论承其“先君之论”,也在深咎管仲,指责其不能用人。而苏轼之论却别具只眼,他先后写了两篇,一篇《管仲论》见于其《进论》,一篇《论管仲》原见于《东坡志林》。《管仲论》开篇即由比较《周官》、《司马法》与《管子》“军旅什伍”之法说起,指出其用兵之法的区别,即一者“繁而曲”,一者“简而直”,并扼要指出本质区别在于“繁而曲者,所以为不可败也;简而直者,所以为必胜也”,并以此作为全文议论之宗旨。接着,便围绕此宗旨分两层论述之。首先他肯定了“繁而曲”用兵法的科学依据及优势,可以“以尽其数,以极其变,钩联蟠踞,各有条理”,同时指出其不能决胜之弊,以诸葛亮六出祁山“相持数岁,魏人不敢决战,而孔明亦卒无尺寸之功”证明之,从而得出先王用“繁而曲”之法,可以保证其“不可败”,但是却“非以逐利争胜者”之所为。然后集中笔墨议论管仲“简而直”的用兵法及效果:“管仲之制其兵,可谓截然而易晓矣”,“如贯绳,如画棋局,疏畅洞达,虽有智者无所施其巧。故其法令简一,而民有余力以致其死”,是说管仲用兵崭然而显,象直绳,象棋局,一目了然,再聪明的人在其面前也无法玩弄巧诈,法令简明,士卒也能尽其力,以决以死战。终其全篇,作者在文章中,议论剀切,文势纵横;前后对照,褒贬鲜明;行文参差,随机生发,颇具战国纵横策士之风。这些文章在当时流传很广,北宋中叶以后竟成了应第举子的必修之课,因而当时在生员中有“苏文熟,吃羊肉;苏文生,吃菜羹”的口头禅。

相较而言,其《论管仲》一文更具舒卷自如、雄奇放恣之气。《论管仲》以“管仲相桓公,辞子华之请”的史实为引子,以“盛德之事”为一篇之文眼,首先借孔子之言“齐桓公九合诸侯,不以兵车,管仲之力也。如其仁,如其仁”,高度评价管仲的辅助之力、盛德之事,然后转入纵论《春秋》以下齐桓公不杀田敬仲、楚成王不杀晋公子重耳、汉高祖不杀吴王刘濞等“七人”之盛德史实,以与汉景帝杀周亚夫、曹操杀孔融、晋文帝杀稽康等“八人”之背德行径,构成前后对比。最后从历史事件的对比中得出治国之道,他说:“吾以谓天下如养生,忧国备乱如服药。养生者,不过慎起居饮食、节声色而已。节慎在未病之前,而服药在已病之后。今吾忧寒疾而先服乌喙,忧热疾而先服甘遂,则病未作而药已杀人矣。彼八人者,皆未病而服药者矣。”意在说明:治国之道如养生,应该看重日常饮食起居的调理呵护,以节慎为要,不能病未作而乱下药;换言之,治理国家应该谨慎平时的治国方略和措施,以仁治天下,以“盛德”服民心,而不能“以鞅鞅”、“以名重”、“以族大”、“以谣言”,甚而至于“以谶”而杀无辜。其说极为厚道仁爱,故黄震《黄氏日钞》卷六二说:“(此文)备载不以疑忌杀人者为盛德事,其说甚厚,有补将来”。其行文中心突出,意旨鲜明,“盛德之事”为一篇之骨,“多故实,少议论”,正反比照,分干连枝,触处旁通,体现出雄奇纵恣、舒卷自如的艺术特色。三、“烦能不乱”、“肆能不流”与“将无作有”、“变幻不羁”

对于三苏文风的异同,前人议论不少,但多关注大苏、小苏的文风比较。而对于苏洵、苏轼之文风,论相似者多,论相异者却少。究其原由自然是父子两人为文的相承性太突出了。但,只要我们细心研读,其间的差异仍是可以体会到的。

苏洵在谈到自己“大肆其力于文章”时说:“诗人之优柔,骚人之情深,孟、韩之温淳,迁、固之雄

刚,孙、吴之简切,投之所向,无不如意。”他还自述“取《论语》、《孟子》、韩子及其他圣人、贤人书,而兀然端坐终日以读之者七八年”。可见,他的创作颇得力于对前人的学习和借鉴。除了孟、韩、史迁、孙子等人外,苏洵所受的影响,主要还是来自纵横家。正是少年任侠与壮游的经历,落拓不羁的个性,纵横雄迈的意气,对“古今成败治乱”的关心,对谈兵论政的喜好,对“六经百家之说”特别是纵横之学的探究,造就了苏洵雄奇恣肆、曲折深微的文风。张方平称其文“如大云之出于山,忽布无穷,倏散无余,如大川之滔滔,东至于海源也,委蛇其无间断也。”同时他又能既保留策士、纵横家固有的色彩,又能删汰其过分的夸饰而揉进宋人畅朗的特点,形成“烦能不乱,肆能不流”,质而实绮,简而多姿,古朴精练的一家之风。

《高祖》一文论说高祖预知有“吕氏之祸”,故安排了周勃平乱安刘一段史实。作者认为既有此先见之明,何以“不去吕后”呢?“势不可也”,这是为年轻的惠帝打算,“家有主母,而豪奴悍婢不敢与弱子抗”。但吕后毕竟是能救病却有毒“堇”,故高祖“削其党以损其权,使虽有变而天下不摇”,以至于下令要杀掉吕后的妹夫、在楚汉相争中功劳卓著而“诸将所不能制”的樊哙。如何看待“于帝最亲”的樊哙其人呢?文章说,高祖健在时,“韩信、黥布、卢绾皆南面称孤,而绾又最亲幸,然及高祖之未崩也,皆相继以逆诛”,谁能保证高祖死后樊哙没有不轨之心呢?老苏用心揣摸高祖之意,而尽情驰骋笔墨,全篇涉及众多历史人物,议论纵横,而“以斩哙一节”为全文关捩,如老吏断狱,“起落转接,灵妙无匹”,确实是做到了“烦能不乱”、“肆能不流”。正如唐顺之《唐宋八大家类选》所评:“不循成说,实以斩哙一节,此犹高帝所或然者;独谓哙必与禄、产叛为已甚耳!扬之而在云,抑之而在渊,文中胸中之奇,不可禁御如此。”

茅坤曾批评“苏氏父子往往按事后成败立说”,有“架空立意”之嫌。此点确实存在。如果说老苏《高祖》一文有此嫌疑,那么苏轼的《留侯论》更是将“架空立意”、“将无为有”发挥到极致。张良作为高祖谋臣,辅佐高祖得天下,一生行事,多如牛毛,其经历的重大事件也不在少数。可苏轼却偏从老人授书、桥下取履一节说入,由圯上老人教子房以能忍,推出子房教高祖以能忍,最后得出“高祖之所以胜,而项籍之所以败者,在能忍与不能忍之间而已矣”。文章以“忍”字为眼,以“忍小忿而就大谋”为骨干,一意反复,滚滚而议,如独茧抽丝;他灵活地运用史料,忽出忽入,忽主忽宾,忽浅忽深,忽断忽续,着意翻空,将无作有,文情缥缈,又不时归于实处。故历来对此文赞誉之声不绝,如茅坤《宋大家苏文忠公文抄》引王慎中之言“此文若断若续,变幻不羁,曲尽文家操纵之妙”;杨慎《三苏文范》卷七说“东坡文章如长江大河,一泻千里,至其浑浩流转,曲折变化之妙,则无复可以名状,而尤长于陈述叙事,留侯一论,其立论超卓如此”;《苏长公合作》卷六钱文登评:“一意反复到底,中间生枝生叶,愈出愈奇”;金圣叹《天下才子必读书》卷一四曰:“此文得意在‘且其意不在书’一句起,掀翻尽变,如广陵秋涛之排空而起也”,也都一致推崇苏轼文章见地新颖、善从古人未到处入手、善于出奇的创造精神。

又如,得到欧阳修激赏的《省试刑赏忠厚之至论》。文章议论说:当尧之时,皋陶为士。将杀人,皋陶曰:“杀之”,三。尧曰:“宥之”,三。故天下畏皋陶执法之坚,而乐尧用刑之宽.....此段文字非常精彩。惟意所到,俊辩痛快,架虚行危,以曲作直,尤其是“莫知其所自来”的虚笔更是甘冒世人讥诮之风险。而用笔又极自然圆畅,高下抑扬,行如流水;词语又极圆熟、悠扬。受到赞赏自在情理之中。

再如《荀卿论》、《韩非论》二文,同为翻案文字,同为表达青年苏轼推崇孔孟之道而不喜法家之论的价值取向。《荀卿论》由李斯的焚书,破坏先王之法说起,而归咎荀卿放言遗祸,认为李斯之作为是荀子“喜为异说而不让,敢为高言而不顾”的结果;行文分勘合勘,议论饱满,有自然痛快、无懈可击之艺术效力。《韩非论》则追根溯源,从源头上说起,揭示韩非之惨覈少恩,乃源于老子之《道德经》,将司马迁“老、韩同传”之深意轻轻道破,醒人耳目。两文貌似相袭,但笔法却异,一从流祸推出,一从病源说起,一逆接,一顺议,参互隅反,也都显示出苏轼史论雄恣横放、变化无羁、其用不穷的艺术魅力。

总而言之,苏洵、苏轼的史论散文都带有战国纵横家的纵横驰骋、气势雄放的鲜明特色,但苏轼的史论不仅数量上远远超过其父,而且在文章风格上更为雄放、奇峭和变幻不羁。

四、余论

如前所述,苏洵、苏轼的史论在北宋年间都卓然自成一家。究其原因不仅在于二苏的才思、才情都非同一般,而且还在于他们好读书、善读书和读书的别有会心,最著名的当数苏轼的“每次作一意求之”与“八面受敌”读书法。正因如此,他之所作史论,往往不是从思维常理出发,而是别具只眼,发他人之未发,言他人之不能言者,成为有宋一代写作史论散文的个中翘楚。

尽管苏洵、苏轼的史论散文多数是场屋习作,有时不免带有刻意为之、凿空立论之弊。但是如果从对史事史实的接受角度说,任何接受角度都是合理的。我们知道,考史、写史要受限于客观的史料;但论史则可以掺入个人意见,成为文学家挥洒的宽广天地之一。“评史”、“论史”本就是在关注历史的文体中主观色彩最丰富的一种体裁。

正如王基伦先生所言:史论作者具有双重身分。他是阅读古籍文献的“读者”,同时他又是书写阅读经验的史论“作者”。面对古籍所呈现的事实与意旨,他如何认定采信或是予以否定驳辩?一般“客观的”阅读,把文献作者记载时的本意当作文本的唯一意义,认为通过阅读,达到符合原文献作者本意的对文本的理解,是阅读的最终目的。为达此目的,读者所要做的就是设身处地、重复文献作者的思想和行动,复制出文献作者的本意。因此,尊重历史事实的叙述,是阅读初始的基本态度。而随着历史的演进,人们在不断反观历史的过程中,总是在吸收那些对当下有用的经验与教训,史论便成为议论文之一体,写作目的无一例外地要针对时政而发,于是阅读文献史书的目的,绝不止于被动接受而已。他们希望从旧有典籍中找出新的诠释意义,给予当代政治环境崭新的思考。因此我们发现北宋史论讨论的古代人物或事件,大多集中在国君、大臣身上,尤其三代圣王的淳美之治更是心向往之的论述重点。

二苏也不例外。当他们面对古籍所呈现的事实、意旨时,或是勇于否定驳辩,或是发挥想象力,关注史料的空白,填补古籍所不清楚的地方。在这种情况下,史论作者常在不同程度上超越历史的原貌,进行着“主观阅读”之旅。因为“史论”毕竟与历史著述不同。历史著述是对历史事件的理解而重新进行的“历史建构”,而“史论”属文学范畴,它是文学家对于历史事件进行的“意义建构”,二者大相径庭。换言之,文学家是以他特殊的历史视角(即当代眼光)来理解历史事实的,“以古为鉴”、“古为今用”就是他面对历史本事的态度。于是他可以顺着时代需求流转,面对同样的史实,可以依时空环境变迁而诠释出不同的意义。简而言之,史论是把之前的历史重新诠解,建构出有用的当代意义。明乎此,读者也就不难理解苏洵的《高祖论》、苏轼的《留侯论》、《省试刑赏忠厚之至论》等文章的“架空立论”、“将无作有”了,也就不难认识此类散文的思想价值与艺术价值了。

发表评论