我是江苏吴县香山人,1921年12月12日出生在背靠渔洋山、面临太湖的小山村里。祖父自幼失父而少教养,平时不务正业,沾染烟赌恶习,把祖传家产吃尽输光。到我父亲青少年时,已沦入上无片瓦下无立足之地的困境。父亲十四岁起在家乡一家姓钟的机房里当学徒,从事用木机手工织绸缎的劳作。到了冬天,他还没有棉衣穿。只得在两条旧单裤中间夹一层落脚丝绵,勉强御寒过冬。父亲的不少苦难经历,常讲给我和弟妹们听,至今记忆犹新。

在我三岁时,父母借债“合会”,以及常年节衣缩食积聚,盖了二上二下的一幢楼房,摆脱了长期借房栖身寄人篱下的不堪境遇,从此总算有了自己的家。靠织绸劳作维持五口之家,真不容易,遇到病痛、灾荒就揭不开锅,所以父母总是战战兢兢过日子。我小时候读书比较用功,可是家贫付不起学费,只上到小学五年级就缀学。失学使我痛苦,只得在家自学。那时我已喜欢学画,照着课本上的孙中山像描绘,自以为描得很像。因为买不起纸张,就在家的墙上涂涂写写虽受到父母指责,还是不断画上去。这也许就是我开始学画的萌芽时期吧。

1937年我十七岁,这年的春天,由叔父托亲戚介绍到上海,进九华堂宝记笺扇庄学生意。一进店门双开间门面,两边都是些字画对联,到有些气魄。受旧社会受封建意识影响,小时候便要算命排八字,以望交好运。我出生后也不例外,父母也就为我算命排八字,结果别的都好,就是命里缺“火”,故而父母给我取名“火根”,小学念书时就用这个名字。

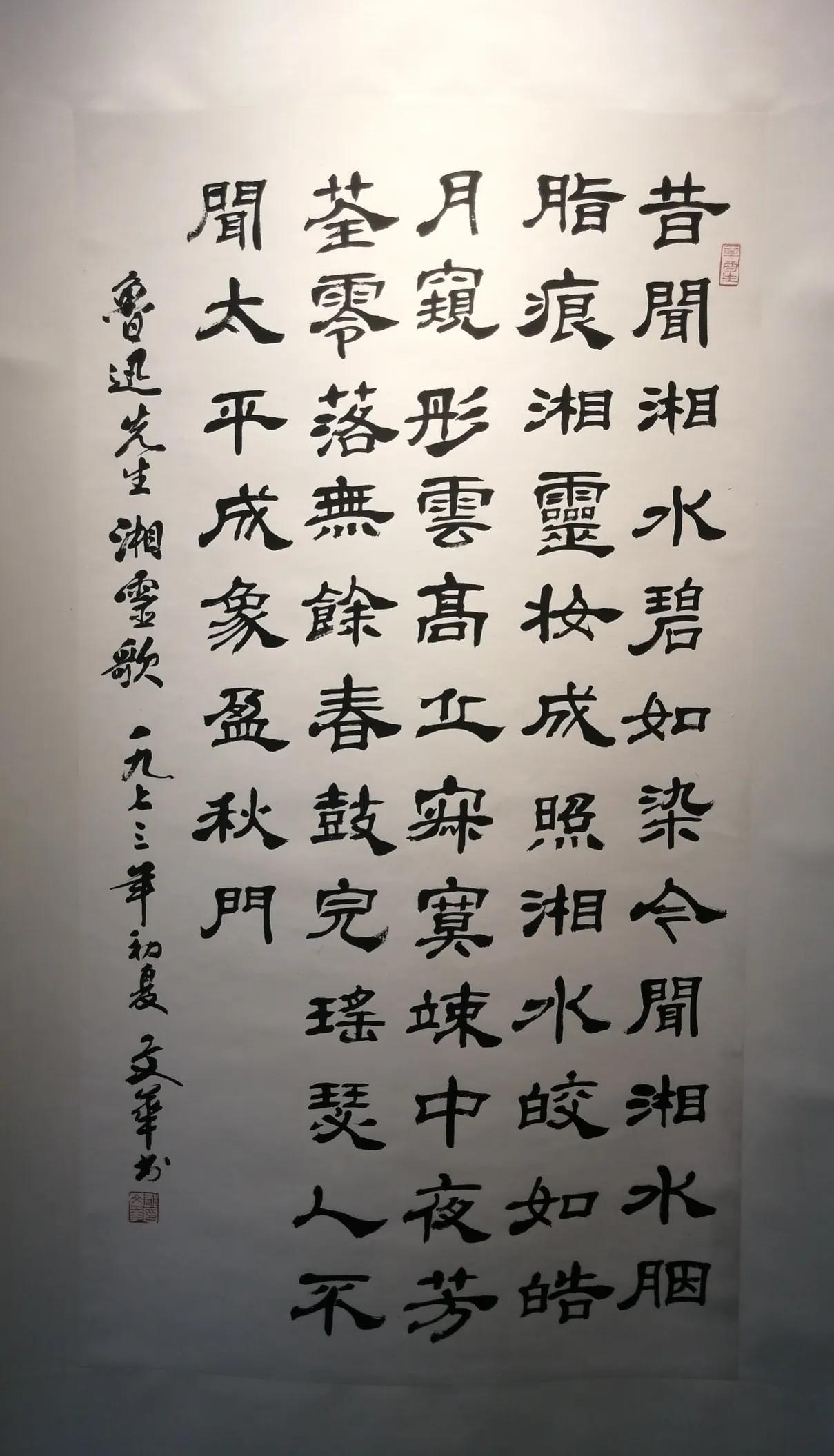

当我到九华堂后店经理吴耀祺就问我姓啥叫啥,我回答是叫“郁火根”。那时账房田先生听后认为这名字太俗气就把我改为“郁文华”,听来比较高雅,直到现在就符合我成为画家的笔名了。故而我是不会忘记田先生的好意的。我这个农村少年到上海这花花世界,别的都不太注意,就对笺扇庄感到新奇,原来笺扇庄就是书画店,日常所见都是书法与国画,接触的人,大都是书画家和爱好书画的顾客。他们谈论的、无不与书画相关联。我终日耳濡目染,更是对绘画寄予极大的关注。那时店经理吴耀祺一再叮嘱我晚上无事要多练书法和学打算盘,将来都要用的,所以我晚上很少出去玩,我先是练书法和打算盘,后来发现一部石印的山水画谱真如获至宝,便每晚临摹到深夜,有进步时就画扇面出售,一年能卖掉好多张,不几年我的书法与打算盘大有进步。吴经理就提拔我当内账房,这使我有时间业余作画了,这就是吴经理对我的督促和栽培啊!

学徒没有劳务收入,老板每月只给一元钱的零用月规,想买点自己需用的画册工具之类也办不到。好不容易挨到三年满师,每月才拿六元工资。那时正在抗战时期,物价飞涨靠省吃俭用多余点微薄之数,到旧书摊去掏廉价画册,回来参考着描绘,已觉得来之不易。做任何事很难一帆风顺,学画也是如此。我初学时认为很便当,把画稿临像就是了。待到有所领悟,懂点好坏时才觉得心手不应,困难重重。以至搁笔不想再学了。后来在朋辈鼓励之下,又继续练习下去。

我学画有了粗浅水平时,于1940年5月拜蔡铣先生为师。蔡老师与我是同乡,为避战乱来上海,以卖画为生。他对花鸟鱼虫走兽,以及山水等无所不能。我跟他先学山水后学花鸟画。老师教画认真耐心,我深受教益。1942年8月,画家江寒汀热枕介绍我从师张石园先生,张老师是画“四王”山水的。王石谷画风尤为擅长。曾看到他仿王谷石册页一部,水平之高几可乱真。石园老师每到晚上才作画,为了学习他的技法,我只得熬夜奉陪。经两位老师传授,加之我勤学苦练,我的画艺很快具有一定的造诣。1947年秋,初次举行了个人画展,以后又多次举办。我逐渐在上海画坛初露头角,引人注目。

1948午10月,我有幸认识国画大师张大千先生。大千先生在抗战前与他的仲兄善孖先生,曾住在苏州网师园殿春簃,对苏州园林景致是很欣赏的。此番先生到苏州故地重游兴致很高。经友人夏品三的引见,我去拜谒先生。未见之前我有些耽心,以为大画家一定架子很大,倒要小心谨慎从事。谁知见面后,大千先生谈笑风生,平易近人,我的顾虑也就冰释了。在这一段时间里,我随侍他的身边。那时向他求画的人接踵不断,无论是至交还是新知,他总是殷殷相待当场挥毫,广结墨缘。然而苏州有的富商出重金请他作画,却反遭婉言回绝,说明张先生是重义不重利的。

大千先生作画时,我为他磨墨、铺纸、用印,仔细观摩他的作画的全过程,真是全神贯注默记在心。我陪先生游览虎丘、灵岩、天平诸胜景,又特意到光福的司徒庙,观赏江南一绝的“清、奇、古、怪”四株汉柏。先生反复观览称赞不绝,他认为古柏到处有,看得多,但都不如这里的姿态美而更宜入画。之后,夏品三先生问我想不想拜大千先生为师我说当然想的,他就把我这想法告诉了大千先生。蒙大千先生厚爱,愿收我为学生。因我已从师石园先生,所以大千先生特别关照我说:“石园擅长画石谷,我画石涛,是多年老朋友,必须征得石园同意后才能决定。”随后承熊松泉(赓昌)、俞寄凡两老的奔走说项,终于得到石园老师的同意,并欣然出席在上海西门路西成里张宅举行的拜师仪式。我遂成为大风堂的入室弟子。对这段佳话,掌故专家郑逸梅先生在一篇文章中提到:“郁文化初从张石园,后从张大千。大千对文华说你拜我为师,举行仪式时务必请石园先生参加因此彼此一无芥蒂。”从这件事上也可看到,大千老师对同道的尊重和友情。

在苏州期间,我求得大师的荷花精品一幅,题款是“疏池种芙蕖,当轩开一朵,暗香襟袖闻,凉月吹灯坐。戊子十月薄游吴门,为文华仁弟写此,大千居士爰。”这幅画可惜失之于十年浩劫中。所幸另一幅《苍松高士图》,至今仍珍贵地保存着,那是1963年10月大师从巴西寄赠给我的厚礼。大千老师作古已多年,面对先生遗作,见物如见人,不禁潸然泪下,怀念不已。

我在九华堂笺庄工作多年,后任内账房之职,后来九华堂换了新的老板,也就有新的内账房。新老板便停了我的生意。失业之后我只得专心一意地从事国画创作,作品通过书画店经销和好友推荐售出,出路还不错。在上海,我寄宿在俞叔渊家里,平时切磋画艺十分投机;回苏州时就借住胥门元泰木行,老板姚开勋善交友,爱好书画,比较开明。回忆俞、姚两先生对我的支援。使我在失业阶段能安然渡过难关终生难忘。

1949年解放后,我即参加苏州、上海两地文化局举力的美术工作者政治讲习班学习,然后加入上海国画互助组。国画互助组专门绘制出口工艺品,诸如檀香扇之类。我主要画牡丹,千姿百态色彩斑斓,我画得一丝不苟,认真道地,出口公司对此比较满意。

1956年的秋季,我和乔木、曹简楼、尤小云、俞叔渊、郁慕洁等,被聘为上海美协联络员,除轮流到淮中大楼美协值班外,还组织照料画家们去外地体验生活。我记忆最深的一次是,陪同林风眠、吴大羽、关良等著名画家去苏州木渎地区写生,林风眠先生等为人谦和,孜孜于艺,每到一地总是停步勤奋写生,勾勒审度手不停笔,精心搜集创作素材。比如林风眠先生后来常画红枫题材的作品,我认为他的素材就是从天平山红枫写生稿中蜕化而来,不断有新意。这对我这后学者启发很大,说明文艺创作必须从生活中来。

同年十月,经富华同志推荐,我就职于上海中国画院,富华同志原是一位老党员,16岁就参加革命,解放前坐过牢苦大仇深,但他喜爱画国画,当与我相识后,就与他在抗美援朝时合作描绘一幅我国空军击落一架美国飞机的作品。之后就成为知己好友,他曾参加上海中国画院的筹备工作,就推荐我去搞具体工作,这对我进一步深造国画的好机会。从此有机会向前辈丰子恺,吴湖帆,谢稚柳,贺天健,钱瘦铁、唐云等著名画家讨教,我在那里只是个后生的小子,他们和我相差10岁,20岁以上。我经常到吴湖帆家里去玩,他人非常好,因为大家都是苏州人更加热络,现在我客厅里这副对子就是他写给我的,还画给我两开尺页,还有陆俨少文革时人家说他是逃亡地主,我就为他辩解,我说他是地主,他是南翔人,后到上海后,仍用陆俨少的名字,并没有改名换姓,怎么能说他是逃亡地主呢?

在此我要特到感谢师叔谢稚柳先生,他很关心我在国画艺术上的进步,每次我去拜望,他总是借给我多张他的精心之作,前后有山水花卉册页数十张之多,给我临摹,我是极其认真的画,得益非常的多。这就更有利于我钻研国画技巧,汲取各家特长,提高自身艺术素养。

自从成为大风堂弟子后,认识了顾福佑、陈从周、董天野、糜耕云、章述亭、伏文彦、潘贞则、郁氏三姐妹等师兄师姐。解放初,为了想念大千老师,并希望取得书信联系,由上述师兄师姐发起,借美心酒家起草,联名向远在巴西的老师问安,禀告他在上海的学生都安居乐业;1958年春我们借锦江饭店北楼,遥祝老师六十寿辰,当时老师的至友李秋君,谢稚柳先生等也应邀共聚;1963夏,在西门路张宅,又为悼念善孖老师的夫人、我们的二师母病故于巴西而相聚一堂,以表对师长的哀思。就是为了这些光明磊落的活动,“文化大革命”动乱中被强加上我“里通外国”的罪名,关押牛棚,受到无休止的批斗,折磨了一年多,大风堂弟子与海外老师通信,本来就是极普通极正常的一椿小事,忽然挂上时兴一时的所谓“里通外国”的恶名,事实证明那纯粹是胡诌,不过是“造反派”搞打砸抢的借口而已。

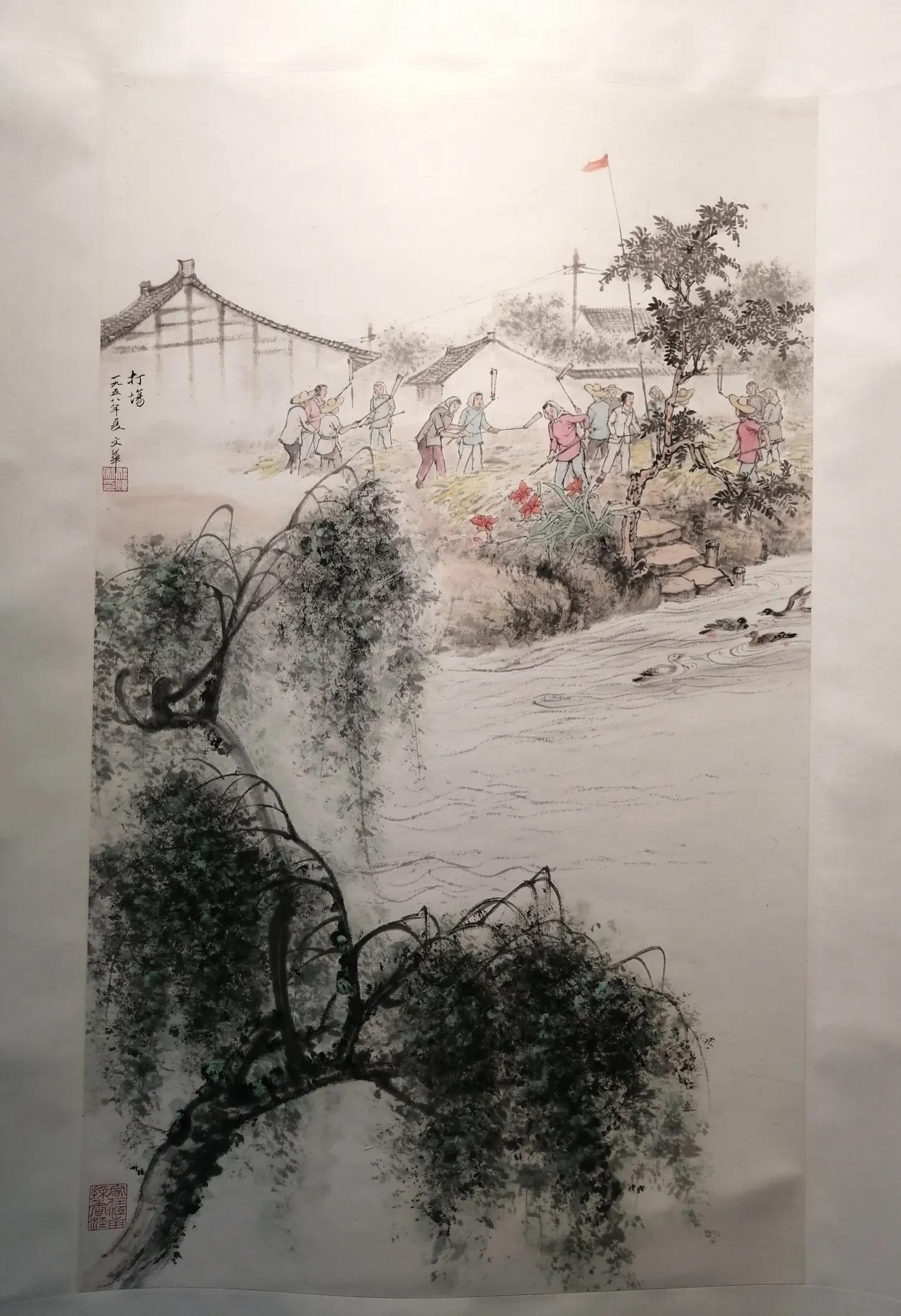

国画创作是艰古的劳动,要反映社会主义建设新貌的作品,更需付出很多精力,首先要深入生活搜集素材,然后确定题材设计构图。素描稿完成之后还要用宣纸落墨着色。完成一幅公认的成功作品是很不容易的。1958年国庆前夕,我曾画过一幅《农业车子化》,由于过度劳累大脑缺氧而昏厥。用救护车送医院急救、最后这幅画展出得到好评,先后在《解放日报》、《中国画》、《中国建设》的附刊《现代中国画选集》上发表。1975年下半年,我深入金山石化厂体验生活三个月,为了选择最佳视角写生,爬到高层俯瞰,对巨大的球罐、管道网等观察描绘,置天气寒冷手脚冻僵于不顾,坚持画完。由此创作出《海滨春潮涌》一幅,作品展出后为上海书画社出版年历单片,并在《上海中国画选》大型画册上发表。出了成果,苦头总算没有白吃。

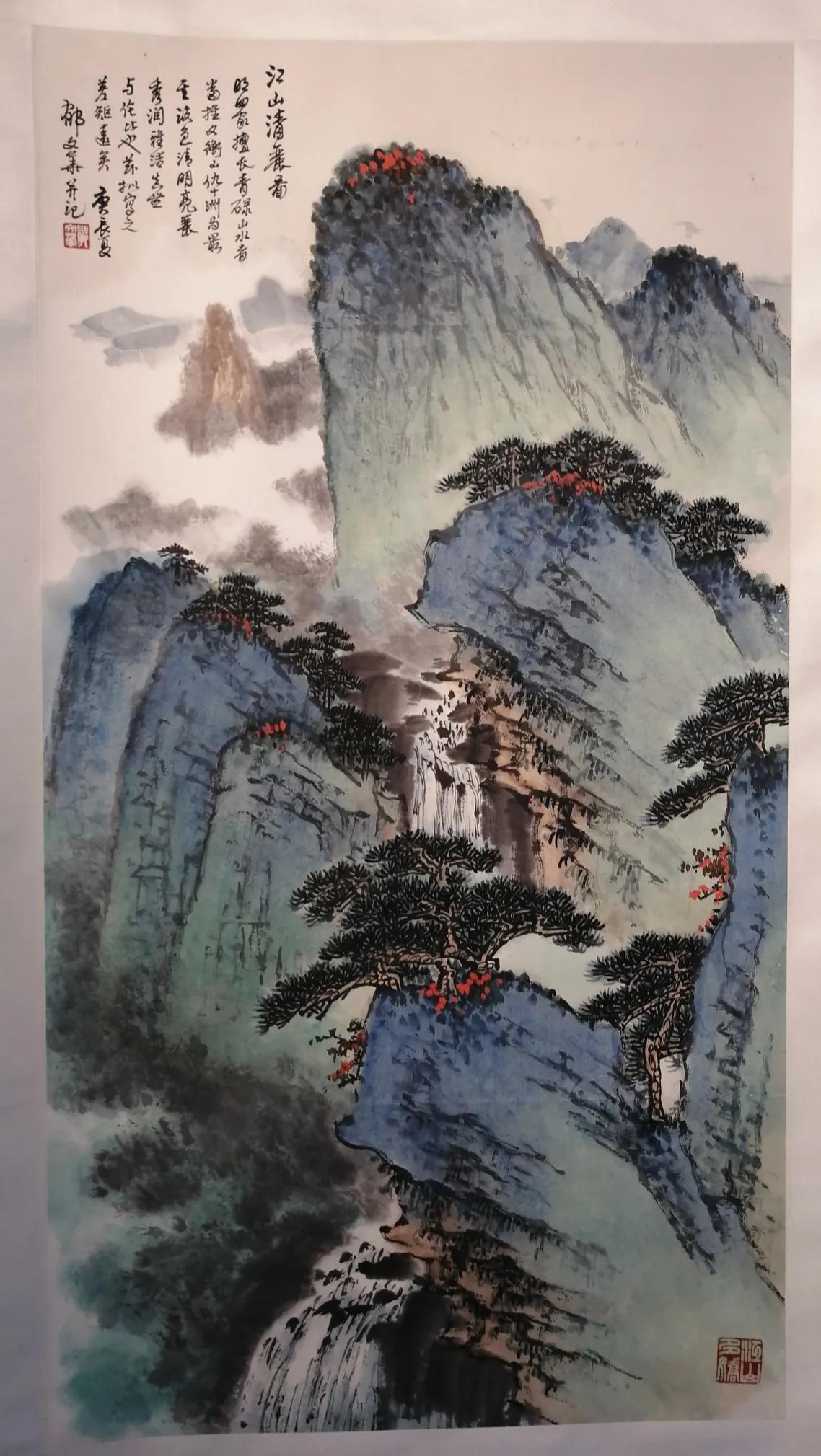

我擅长山水画,出自宋元,也得明清诸家之法。曾经多次去黄山游览体验,因此爱写黄山景色搜奇揽胜,出入烟云,以稳健朴厚之笔画成每幅作品。也画过长江三峡,桂林,庐山,武夷山等题材的作品。我的花鸟画得白阳、新罗遗规,寓清新于谨严,放逸之笔也不失规矩。更善画牡丹,赋色雅丽,倾国媚春,用笔兼工带写,驰名中外,有“郁牡丹”之称。

我的国画代表作,除以上提到的几幅外,尚有《瑞雪》、《光明照山村》、《枣园之春》、《锦上添花》、《神女峰》、《武夷天心岩》、《山川出云》等等。这些作品有的曾在国内大型画册上发表,还多次选送香港,西德,日本,美国,韩国等国家和地区展出。1988年2月,应邀赴新加坡举办个人画展,深得好评,载誉而归。2000年1月应邀在上海朵云轩举办“郁文华画展”,1998年9月出版八开本《郁文华画集》以及《郁文华山水册精选》等。“郁牡丹”名称的由来,我到上海中国画院工作后与富华邱受成三人都住在画院里,因来三人兴致很高而勤奋作画,富华善画鸭子,邱受成善画枇杷,我画牡丹,富华就当场顺口溜,“郁牡丹”“邱枇杷”“富鸭子”,还自嘲说“鸭屎臭”引得大家都哈哈大笑,自此以后顺口溜就传出去了,不几年“郁牡丹”的名声就响了,邱受成讲,我画枇杷默默无闻,你“郁牡丹”叫出名了,云云。

1952年秋,因为国画家都靠卖画为生,但没有生意,生活来源无着,为了学习新的文艺理论和提高政治水平,我就与徐子鹤,尤小云等发起三十六名国画家签名,上书有关领导,要求上级单位办学习班,结束后能否安排工作等要求,当时夏衍部长接见了我们和谈了话,最后正式办了学习班,这样提高了我们的政治水平和艺术理论水平,工作虽没有安排,但我们基本安定了下来。

1990年2月我被聘为上海市文史研究馆馆员,同时还是上海中国画院画师、上海美协会员上海大风堂书画研究会会长。

国画大师唐云先生是上海中国画院的名誉院长,是我的老领导,论辈分是我的师长。他为人谦和,平易近人,诲人不倦,特别对我这青年画家倍加关心,我创作遇到困难时总得到他的指导和帮助。甚至在我画面上添墨加色,使得画作水平提高很多。

当时著名女画师陈佩秋将一张较好的绘画皮纸送给我,关照要请唐云先生为我画一幅山水长卷,我一方面高兴,一方面感到为难,不知道唐先生能画否,后来我抱着试试看的心理去面求,没想到唐先生一口答应,就当即动起笔来画山水,不日我再去唐家,唐先生告知该画画成后给人家拿去了。这使我大失所望,可是唐先生知道我的不悦,特将事先准备好狭长丈二匹宣纸专以石涛风格画给我看,后来他花了好多日的功夫完成一幅长卷送给我。我得此佳作,欣喜万分如获至宝。之后就请苏州名裱画师连海泉装裱成卷,还请来楚生、赖少其、郭绍愚、顾廷龙、谢稚柳、应野平、陆俨少、徐子鹤等题字,增加了该卷的高贵高雅气质。

79年秋的一天,领导组织富华、陈秋草、谢之光、钱瘦铁和我去苏州地区写生活动。当时去的地方大多是园林和动物园,我在苏州动物园先后画了一张珍珠鸡和一张猴子的速写。

回到招待所后大家都摆开阵势把收集的素材作为参考进行创作。我即将猴子的速写在宣纸上用水墨法画成国画,那时看来栩栩如生,首先被谢之光先生看中,说是我来补景。那时正是美国总统肯尼迪遇刺身亡,谢即补了一匣苏州宝塔牌火柴在猴子的身旁,说是玩火者自焚,大家都很赞赏。

接着我还用同样的手法在宣纸上画了一张珍珠鸡,钱瘦铁先生看上后即在画面的左上角补一枝白梅,并题画名为《瑞雪》二字,这与珍珠鸡很切当。这幅画曾去香港展出,之后给上海美术馆无条件收藏了。我幸好己照原作画成另一张自存。

以上我随便画成二幅高水平的作品而受到二位前辈老画师的重视和补景。是不容易的,我当时很高兴。(文/郁文华)

发表评论