文体意识与文本中心

——“聂石樵中国文学史系列”骈文研究的学术史意义

文/钟涛

摘要:聂石樵先生撰写的系列文学史《先秦两汉文学史》《魏晋南北朝文学史》《唐代文学史》有一个重要的书写特点,即在历时的史学框架下,以文体为中心来建构文学史叙述模式。聂先生系列文学史架构中,将骈文作为独立文体与诗、赋、散文等文体并列。聂先生系列文学史固然以严格的文体区分结构文学史的叙述框架,但在各种文体的历时性论述中,又非常重视不同文体之间的交融与互动。由于深刻认识到了骈文与其他文体之间存在密切关系,因此对骈文起源和审美形式等问题有自己独到的看法。聂先生系列文学史每种文体之下采用的是历时性排列作家的叙述方式,这也是文学史书写的常见形态,而聂先生系列文学史中关于骈文的内容,更多体现出以文本为中心的叙述特点。聂先生在梳理汉唐骈文史演化过程中,基于对骈文文体发展的深刻认识,“变”的观念贯穿论述始终。

关键词:聂石樵系列中国文学史 骈文研究 文体 文本

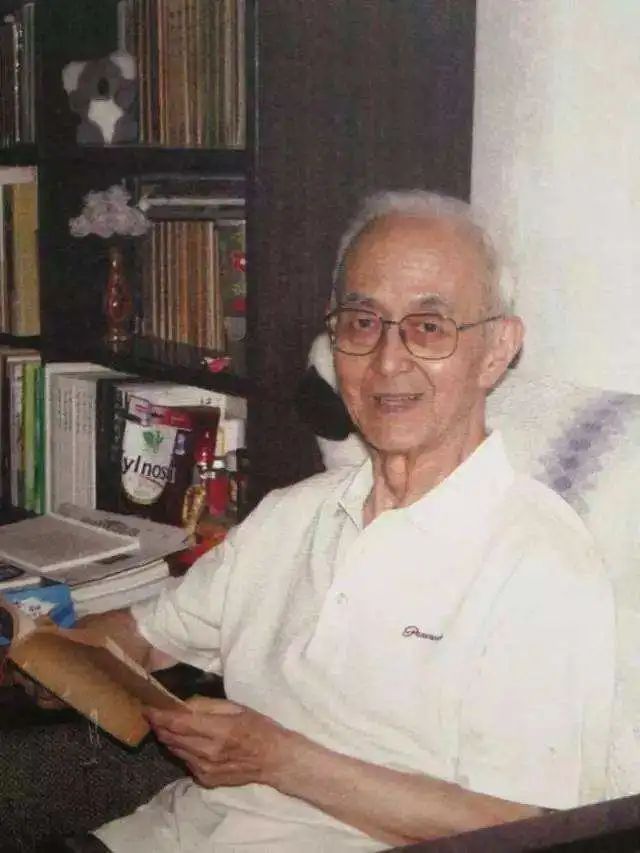

聂石樵先生撰写的《先秦两汉文学史》《魏晋南北朝文学史》《唐代文学史》,内容宏博,论述精深,全面描述了我国上古到中古文学的发展历程,无论是整体文学史观的架构,还是历史细节的还原,都体现出深厚的学养和卓越的学术眼光。20世纪90年代,北京师范大学出版社印行两版,2007年,中华书局冠以“聂石樵中国文学史系列”之名再版,中华书局2015年十二卷本《聂石樵文集》第一、二、三卷亦收录。聂先生这套文学史有一个重要特点,就是在历时的史学框架下,以文体为中心来建构文学史叙述模式。聂先生使用这种独特的文学史叙述模式,起始时间应该是很早,在文学史书写中,具有开创意义。聂先生说这套文学史是在“长期的中国文学史教学的认识的基础上写成的”①,最早可以追溯到1954年他开始讲授中国文学史。而在北京师范大学出版社1994年出版的《先秦两汉文学史稿》中,这一叙述范式已经基本形成,在1999年北京师范大学出版社《先秦两汉魏南北朝文学史》中体现得更为全面。这种以历史发展为序次,以文体为中心的叙述范式,使这套文学史既是上古、中古文学发展的整体历史叙述,也从某种意义上,可以梳理出这一时期分体文学发展史。以骈文为例,从《先秦两汉文学史》第七章“西汉之文学”第六节“辞赋与散文之汇合,骈文之产生”,第八章“东汉之文学”第三节“骈文”开始,继以《魏晋南北朝文学史》第七章“骈文”,《唐代文学史》第四章“骈文”,这些融于历史叙述下的分体叙述,完整勾勒出了汉唐时期骈文审美形式发生发展和社会功能变化的历史过程,从而在当代的古代骈文研究学术史上,画上了浓墨重彩的一笔。

一

聂先生系列中国文学史涉及上古、中古两个历史阶段,中古的魏晋南北朝、隋唐时期正是骈文的兴盛期,对这一历史时期骈文发展的叙述,在《魏晋南北朝文学史》和《唐代文学史》中占有重要地位,两书均将骈文单独设章,与“诗歌”“赋”“散文”等并列。但聂先生对于汉唐骈文史研究的贡献,不仅在于对汉唐骈文作家作品进行了全面系统的历史描述,更在于对汉唐骈文文体发展中的一些关键性问题的深入讨论和独到认识。

骈文创作虽然源远流长,但作为有独立文体意义的“骈文”这一名称却始于清代,与诗歌、小说、戏曲等文体不同,“骈文”的内涵和外延始终存在争议。关于骈文的文体定位,首先面临的就是“骈文”是一种文章体裁还是一种艺术表现形式?有人认为骈文只是语言表达形式,而非独立文体;也有人认为骈文是文类,而非文体。承认骈文独立文体地位的学术观点中,对骈文与散文的关系、骈文是否包括辞赋等问题又意见分歧。凡此种种议论旁出,争议不断。就聂先生系列文学史的章节架构来看,显然是将骈文作为独立文体。《魏晋南北朝文学史》第一章总论魏晋南北朝文学形成的社会环境,其余各章分别论述诗歌、乐府、赋、骈文、散文。《唐代文学史》第一章总论唐代文学的社会环境,其余各章分别论述诗歌、赋、骈文、散文、传奇、词,明显将骈文与其他文体并列。散文和骈文的关系十分复杂,六朝以前,文无骈散之分。先秦两汉文,多以奇句单行为主,但也不乏排比偶句。魏晋时期,骈偶渐成部分文章的主体;六朝和初盛唐,骈偶之文成为文章创作主流。但在当时,并无骈文之名,而冠之以今体、今文、时文之名。唐李商隐以“四六”题其骈文作品集(《樊南四六甲集》),宋人多以四六称骈文,清人则多用骈文、骈体称之。当代在大散文这一观念下书写的古代散文史,往往既包括奇句单行的散体文,也有以对偶为特征的骈体文。而从唐宋以来关于古代文章的传统观念中,与骈文相对而称更合适的是古文,如姚鼐《古文辞类纂》完全避开骈文作品,选文侧重先秦两汉文和唐宋以来的古文作品,借此构拟桐城派的道统和文统,彰显一己的古文主张。关于赋和骈文的关系,学界或认为骈文包括赋,或认为不包括赋,或以为包括骈赋而不包括其他赋体文学,更有人认为辞赋包括骈文。绝大多数的散文史和骈文史,也将赋体作为重要的内容加以叙述。聂先生在《魏晋南北朝文学史》和《唐代文学史》中,将散文和骈文作为独立文体区别论之,也未将辞赋纳入骈文中,而是将骈文与赋看作各自独立的两种文体。如《魏晋南北朝文学史》第六章“赋”专门讨论了庾信《哀江南赋》正文,而第七章“骈文”又专门讨论了《哀江南赋》序文,同一篇作品分在两章讨论,正是先生之赋与骈文是两种不同文体观念的体现。这种严格的文体区分,既是对古文、骈文和赋分属不同文统观念和书写传统的学术继承,又是基于对现代文体学重视文体的审美形式和功能效应的认识。

不过,聂先生系列文学史固然以严格的文体区分结构文学史的叙述框架,但先生对文体之间关系的认识又是全面而辩证的,并不认为诗、赋、散文、骈文等文体之间各自孤立。在各体文的历时性论述中,聂先生都非常重视不同文体之间的浸入与纠缠、交融与互动。比如,聂先生文学史既明确区分骈文和辞赋,又敏锐地注意到二者之间的相互渗透与影响。认为赋“这一特殊文体,从楚辞以至西汉武帝时期发展到了极点,其影响所及,使当时的散文辞赋化。这种辞赋化的散文进一步发展,便形成骈体文。至魏晋宋齐时期,骈体文最为发达,反过来又影响到赋,使原来的古赋演变为俳赋。齐梁时声律说兴起,骈文(包括四六文)继续影响俳赋,于是唐代完成了律赋。迨至两宋,纯散文之古文最为发达,影响到四六文,于是完成了宋四六,又影响到赋,完成了文赋。这便是赋与文在形式上互相影响、互相促进之发展关系”(《魏晋南北朝文学史》第358页)。短短数语,将辞赋、散文、骈文三者之间在漫长发展历史过程中相互间的不断影响,以及在互动影响之下各自体式的不断新变,描述得透彻明了。再如,正是由于深刻认识到了骈文与其他文体之间存在密切关系,所以在众说纷纭的骈文起源问题上,聂先生有自己独到的看法。

“骈文与散文是对称的一种文体,也称骈俪文或俪体。骈文之产生,其远因源于俪辞偶语,其近因源于辞赋与散文之汇合。”(《先秦两汉文学史》第760页)骈文是散文与辞赋汇合而产生的一种新文体,基于这样的认识,聂先生明确提出:“真正完整骈文之产生,一般认为是东汉,我却认为是西汉武帝时代。我认为骈文之产生,与辞赋、散文的发展有极其密切之关系。西汉是辞赋大发展之时代,也是散文大发展之时代,辞赋与散文的高度发展,必然互相影响,促成其汇合,当时许多赋家兼写散文,他们以赋写散文,则遂将赋之写作方法融入散文之中,骈文便因此产生。”(《先秦两汉文学》第761页)关于骈文产生于何时,学界有先秦说、两汉说、魏晋说、宋齐说等。这些说法中,还有各种细分,如两汉说又有西汉说、东汉说,魏晋说又有人具体为西晋说,而这些说法大多以俪辞偶语的使用率为依据,从而确定骈文产生的时间节点。偶对在本质上是一种修辞手法,对这种手法的使用而形成一种独立文章体裁,文章中使用数量的增多,固然是一种量化标志,但量变引起质变,还需要更有力的催化剂。先生在论述中特别强调正是由于散文和赋体的交融汇合,才有了骈文的产生。在《先秦两汉文学史》第七章“西汉之文学”中,专设“辞赋与散文融合,骈文之产生”一节。

先生非常重视司马相如、东方朔、王褒、扬雄等赋家之文,强调这些人虽以赋名家,但同时又是骈体大家,他们的部分文章“有意作俪句,字数均一,长短整齐,完全是骈文体制”(《先秦两汉文学史》第766页);认为司马相如《喻巴蜀檄》《难蜀父老》这类文章“是典型的骈文,是骈文真正形成的标志”(《先秦两汉文学史》第767页),将骈文形成期明确在西汉。从萧统《文选》开始,历代涉及骈体文的文章选本,大多揽入部分西汉文。在骈文发生诸说中,西汉说虽不是主流的观点,但早在孙梅《四六丛话》就认为终军的《奇木白鳞对》“俪形已具”②,近些年也有学者认为西汉武帝元朔三年的《封公孙弘为平津侯诏》,就已经是通篇排偶的骈体文,明确说整篇文章都用骈句,大约从西汉中期开始。然而持骈文产生西汉说者,多主张辞赋、骈文一体,往往以西汉部分辞赋的俳偶化来佐证骈文的产生,或是以西汉文少数篇目的骈俪化,说明西汉时期已有骈文。聂先生勾勒了从汉武帝时期“文赋之散体撰文,使文章日趋骈俪化”,到西汉后期“辞赋与散文进一步融合”,“骈体文达到更臻成熟的阶段”(《先秦两汉文学史》第777页)的整个历史发展过程。论述中虽然也重视赋家身份和辞赋表现方法对骈文写作的影响,但始终强调骈文文体的独立性。

先生论魏晋六朝文体,分为文、笔、言三类,他将诗、乐府、辞赋等归入“文类”,而认为骈文属于“笔”类,散文则属于“言”类,骈文有别于辞赋、散文的观念十分清楚。正是基于对骈文文体性质严格的界定,先生在溯源骈文产生时既注意辞赋、散文的繁荣和交流互动对促成骈文这一新文体的重要意义,又正本清源、抽丝剥茧地发掘出了骈文自身独立的源起发生体系。先生这些振叶以寻根、观澜而索源的科学考察,在骈文发生学研究中具有重要价值。

二

如前所述,聂先生系列文学史是以历史发展为序次,每一个历史阶段的文学史内容,又以文体分置之,在文体之下则大多以历史时期为线索串联作家来叙述。如《魏晋南北朝文学史》第七章“骈文”,下设六节:汉末建安时期,魏晋时期,东晋时期,刘宋时期,齐、梁时期,北朝时期。每节下罗列作家若干。《唐代文学史》第四章“骈文”亦是区分为初、盛、中、晚唐四节,每节下罗列一时的代表作家。这种历时性排列作家的方式,是文学史书写的常见形态。聂先生系列文学史关于骈文的内容,在这种常见形态下,更多体现出以文本为中心的叙述特点。

中古时期,骈文作家和诗、赋作家往往是同一人,并且,相较于诗、赋,骈文在文体审美形式和功能上也具有特殊性,这些都决定了将骈文文本作为叙述重点的必要性。比如,《唐代文学史》第二章是“诗歌”,第三章是“赋”,作为“初唐四杰”之一的王勃,在这两章中都有其相应地位,其生平事迹、家学渊源等单纯关于作家自身的因素,都已有叙述。第四章“骈文”中,关于王勃开篇就直接切入骈文文本:“王勃,《四库全书简明目录》称其‘文章巨丽,为四杰之冠’。他之骈文,最多用于作序,其次是碑文和书启。最著名者为长期被世人传诵之《秋日登洪府滕王阁饯别序》。”(《唐代文学史》第371页)接下来对《滕王阁序》的讨论构成了关于王勃骈文的全部内容。交代了写作背景,引用了《滕王阁序》全文,分析了内容旨趣和艺术特点,还以后世的相关评价论证此文的艺术价值,并且从文本的解读出发,认为此文“显示出骈体文进一步发展之趋向”(《唐代文学史》第373页);认为以反对四六文、提倡古文名世的韩愈,倍加赞赏此文,“可见其对王勃‘序’文之推宗极矣”(《唐代文学史》第373页),认为《滕王阁序》文本之所以成为经典,既与审美艺术形式相关,也有后世传播效应的加成。对“初唐四杰”中的其他三人也是如论述王勃一样,重点放在单篇经典文本的解读上。以杨炯《群官寻杨隐居诗序》为例,讨论其骈文重气势的特点;以卢照邻《乐府杂诗序》为例,论证其骈文文笔恣肆有气势;以骆宾王《代李敬业以武后临朝移诸郡县檄》为例,说明其骈文成就之高。围绕作家一篇经典文本进行论述,是聂先生系列文学史中关于骈文部分的主要行文模式之一。还有一些骈文作家,艺术风格多样,传世名作更多。聂先生在文学史中,论述篇幅更长,涉及作品也更多,但论述仍然侧重以文本解读来发现作家的创作特点。比如,聂先生认为李商隐是“唐代最重要的骈文家”(《唐代文学史》第399页),详细解读了李商隐《上河东启》《上尚书范阳公启》《祭全义县伏波庙文》《祭小侄女寄寄文》等,进而认为李商隐“是一位富有情感的文学家,其骈文之作,即使是应用性质的,也充满感情”(《唐代文学史》第404页)。这样基于作品解读得出的论断,是很有说服力的。

文学史大量引用作品原文,并进行文本解读的叙述方式,若使用不当,很容易写成作品赏析,从而消解文学史作为史学著作的特质。聂先生系列文学史中虽引用大量骈文文本并加以分析,叙述中却贯穿着鲜明的历史意识,透过对具体作品的上钩下连、左证旁稽,勾勒出骈文发展的历史性进程和每一个骈文家的书写个性。例如,在谈到陆机《演连珠》时,强调:“值得注意者,其中句法出现了新变,即‘四六’句式之形式。”并进一步认为“所以,陆机《演连珠》之产生,实开‘四六’文之先声。”(《魏晋南北朝文学史》第379页)关于骈文四六句式的形成,一般讨论者大多笼统认为要到六朝中后期,聂先生基于《演连珠》文本的论述,很具有启发性。再如,引用并分析沈炯《经通天台奏汉武帝表》后,聂先生云:“沈炯以梁人而表奏数百年前之汉帝,自是托意寄情。此种体式乃前人所未有,而为沈炯所独创。”(《魏晋南北朝文学史》第405页)寥寥数语,此文在中国文学史上的特殊地位一目了然。又如,中唐陆贽骈文风格新颖,其创作在骈文史上有重要而独特的地位,聂先生《唐代文学史》中并未对此做空论,而是引用陆贽的《奉天改元大赦制》《奉天请罢琼林大盈二库状》文本并进行分析,总结出陆贽骈体制诰的特点:“情理兼备,晓之以理,动之以情。说理则周密详尽,言情则委婉曲折,词无所避,意无所隐,细入毫芒。”(《唐代文学史》第390页)并认为陆贽骈文“不同于前人之作者,在于不隶事用典,少敷藻雕饰,明白晓畅,纯任自然地表叙人情事理,体现了中唐时期骈文之流变”(《唐代文学史》第391页)。聂先生系列文学史中关于骈文部分的具体论述,大都是从骈文作品的文本出发,通过透彻剖析骈文文本内容和艺术特点,结合相关历史背景资料和后世评论,给出作家作品的文学史定位,并进而由点及面,从文本细节中发现中古时期骈文发生发展过程中的历史规律性。

三

聂先生在梳理汉唐骈文史的演化过程中,基于对这一时期骈文文体发展和书写方式的深刻认识,“变”的观念贯穿论述始终。“骈文正式形成于西汉。然作为一种文体,并非于其形成之后,全部制作都是严整的、完美的,它不可能成就于一朝一夕,而是在相当长之时间内仍在不断的演进与完善。”(《先秦两汉文学史》第849页)“自西汉以来,骈文体制屡变,最终形成四六文。”(《魏晋南北朝文学史》第359页)关于骈文形成时期一直存在争议,清人阮元认为,先秦已有骈文,《周易》之《文言传》即是骈文,孔子是骈文之初祖。③但这样的看法,在现当代并没有得到一般的认可。“先秦各类散文中,存在大量排句和偶句,由此可见,我国文学一开始便表现出了对骈俪的爱好倾向。……但先秦散文中的偶句,多数出于自然的‘率然对尔’,偶于意而非偶于词。因此,它们就和刻意追求人为修辞之美的骈文对句,有质的区别。……先秦散文的对句,也许可以算骈文对句的形式这源,却绝非骈文形式的‘初祖’。”④聂先生认为骈文产生于西汉,这个说法也有来源,清人李兆洛《骈体文钞》选辑秦汉六朝文六百多篇,其中有一百多篇秦汉文。李兆洛这样选文的目的,是“欲人知骈体本出于古”⑤。骈文形成东汉或是魏晋之说,更是当今学术界的主流观点。

关于骈文形成时期众说纷纭的原因之一就是对骈文体制特征的认识不同。聂先生基于自己的学术思想,认为骈文发生于西汉时期,但他同时也观察到从西汉到魏晋骈文书写方法和体制上的巨大变化。持骈文产生于魏晋说者,强调骈文体制到此时期才具有完备性和稳定性。而聂先生则认为,骈文体制是一个不断完善和变化的过程,并不因之前文体因素的不完备就否定骈文的成立,而骈文文体诸因素的具备过程,只不过是骈文体制的变化过程。魏晋以后骈文体式大备,聂先生除重视由言必偶对到句趋四六这种体制上明显的外在变化外,更重视骈文审美风格的不断新变,并将这种变化与社会时代的变化紧密结合。例如,谈到徐陵、庾信骈文写作风格的变化,都强调由南入北经历的影响:“徐陵之文,并非全为宫体,其羁留北齐时所写之书信,多表现乡关之思,情意悲切,哀婉动人。”(《魏晋南北朝文学史》第447页)“王褒、庾信先后由南入北,将南方文学之体制传入北方,又由于他们切身之遭际、政治之巨变,使其创作发生变化,文风由南朝宫体之绮丽浮艳,演变为沉郁顿挫。”(《魏晋南北朝文学史》第448页)再如论唐代骈文,聂先生以骈文发展的历史阶段为线索,对各家骈文创作进行细致绵密的分析后,总结道:“纵观唐代骈文演变之迹,初唐承六朝余风,雕章琢句,纤丽而流利;盛唐文治武功达到极致,文风趋向儒雅典重,气象雄浑;中唐创为新逸,熔铸声偶之间,色色当行;晚唐英才挺出,以博丽为宗,形成唐文之极轨。”(《唐代文学史》第406页)短短数语,勾画出了伴随着唐代社会文化语境的变化,唐代骈文艺术风格发展的演变轨迹。

聂石樵先生系列文学史关于骈文的各章节中,注重骈文文体自身的艺术特性,考镜文体发展源流,强调文体的独立价值和互动关系,关注骈文文本,并借由对经典文本的解读,在一定程度上建构了中古骈文书写的艺术生成史和接受传播史。这种重视文体和文本的叙述方式,不仅对古代骈文研究有重要启发意义,也为中国古代文学史的书写提供了一种选择。

向上滑动查看注释

①聂石樵:《聂石樵文集》第一卷《先秦两汉文学史》,中华书局,2015,第1页。下引聂先生著《先秦两汉文学史》《魏晋南北朝文学史》《唐代文学史》若出自该版本的,均随文注出处页码,不再页下注版本信息。

②(清)孙梅《四六丛话》卷二十八,载王水照编《历代文话》(第5册),复旦大学出版

社,2007,第4779页。

③(清)阮元:《学海堂文笔策问》,《揅经室集》三集卷五,中华书局,1993。

④钟涛:《六朝骈文形式及其文化意蕴》,东方出版社,1997,第58页。

⑤(清)李兆洛:《代作骈体文钞序》,《养一斋集·文集》,载《续修四库全书》(第1495

册),上海古籍出版社影印版,2002,第51页。

- 全 文 完 -

部分图片来自网络

原文刊载于《斯文》第四辑

作者介绍

钟涛

女,1962年生,中国传媒大学人文学院教授,博士生导师。

发表评论