大智将启

1916年4月15日,任继愈出生在山东省平原县一个中等家庭。其实,任家祖上曾经也属殷实富裕之家,但任继愈祖父在和几个兄弟分家之后,因生意失败,而致家道中落。任继愈的父亲任箫亭出于经济考虑,报考了费用较低的保定军官学校,与国民党高级将领刘峙、顾祝同等是同班或同级。任箫亭后来官至少将,但由于生性耿直,不屑弯腰,一直被国民党嫡系部队视为“异己”。1945年4月,他被国民党军事委员会派到张自忠的部队,参加了抵御日军的“老河口战役”,之后转任参议闲职。

1935年秋,任继愈在颐和园乐安堂前留影

任继愈自己认为,父亲报考军校,其实还有冲出封建家庭樊篱的另一层意思。任家是一个大家族,四代同堂,有那种“像巴金笔下《家》的味道,北方传统的封建主义大家庭”。封建家庭的特点就是封建家长制,子女要绝对服从家长,不能违逆,婚姻不能自主,诸如此类。任继愈认为,父亲在那个环境下很受束缚,于是没有受限于任家的世代书香门第,选择离开家庭,考上了保定军官学校,成为任家第一位行伍之士。

不过任箫亭仍然喜欢读书,属于文武兼修的“儒将”。他迎娶的夫人、任继愈的母亲宋国芳,出自平原县一户乡绅家庭,她在50岁时开始学识字,后来竟能与远在他乡的儿子们往来书信。在父母的影响下,任继愈和几个兄弟自小就懂得学习和做人的很多道理。

后来,任继愈一家人在鲁南一带自立门户。任父远在外地从军,任母独自担起家庭重担。这位坚强的女性,用她深沉博大的母爱,呵护着小继愈兄弟几个。有一次,尚在吃奶的小继愈得了重病,医生开了汤药。母亲给他喂药时,小继愈的脚不小心把药碗踢翻了,汤药泼了一地。母亲连忙趴到地上吮吸汤药,再变成乳汁喂给他。这件事任继愈终生铭记在心,直到他90多岁高龄时,还常常回忆,每每讲起,眼泪盈眶,他说:“人的本性天生是善良的。”

无论生活怎样艰辛,平日非常严格、节俭的母亲,却十分重视孩子们的文化教育。任继愈4岁入私塾,每每遇到连父母都不能解答的问题时,小继愈知道,书本里有个神奇的世界,那里会有他想揭示的一切事物的答案。有人说,任继愈从小养成的那种刨根问底的习惯,正是他日后成为一代哲学大家的基础。宋代理学家朱熹小时候也是如此,当他父亲用手指着天,告诉他上面是天时,朱熹马上问:“天上面有什么?”这就是哲学家的思维方式。他不仅想知道事物的表面,还想知道事物的本质和背后。自由宽松的家庭环境、专注思考的学习态度、热烈执著的求知欲望,让小继愈日益养成了哲学家所需的素质和思维方式。

芸竹之缘

还在1941年,已经在西南联大担任讲师的任继愈,有一个北大哲学系的同学名叫王维澄,此时正在师范学院当副教授,其妻在联大附中教书。有一次,他的妻子生病请假,王维澄便请任继愈代为授课。当时,任继愈觉得有些为难:依理说,老朋友出言求助,理应责无旁贷,但他认为自己是学哲学、教哲学的,而王维澄的爱人却是教语文的,隔行如隔山,自己能胜任朋友之托吗?任继愈真的有些踌躇。但他毕竟架不住老同学多番恳请,便硬着头皮答应了。好在,王维澄的爱人教的是小孩子,教就教吧,试试看。

不想,这一助人为乐,竟成就了他一生的一段佳缘。

1987年1月,任继愈(左)在哲学大家冯友兰先生(右)家中

原来,其时在联大附中还有一位语文老师,叫冯钟芸。她出生于一个显赫的学术家族:父亲冯景兰是我国著名的地质学家,中国矿床学的重要奠基人;大伯冯友兰,是中国著名的哲学家,当时是联大文学院院长;姑姑冯沅君是文学史家和作家,鲁迅曾称赞她是与庐隐、凌叔华、冰心齐名的“五四”才女,后来也是新中国成立后第一位一级女教授;堂姑父张岱年也是著名的哲学家,曾任中国哲学史学会会长;堂妹冯钟璞(即宗璞)也是作家,著有《红豆》《三生三石》等。据不完全统计,冯家三代在科技、文化界教授级的人物就有30多人。而在家乡河南的唐河,冯友兰和他的弟弟妹妹则被称为“冯家三兄妹”,名闻遐迩。唐河乃至整个南阳地区不但因冯家而感到骄傲,还因之形成了一种好学求知的良好风气。

冯钟芸就出于这样一个书香门第,自然深受熏陶,她后来也成为北京大学中文系教授、文学史家、语文教育家。

任继愈帮人带的这个班,正好在冯钟芸所带班的隔壁,并且同是教语文,这样难免有些接触,一来二去,两人就熟识起来。

似乎老天也要玉成这段姻缘,1943年,冯钟芸又被聘到联大中文系当了助教,成为西南联大第一位女教师,与任继愈的接触愈加频繁起来。

当时,联大中文系不仅有闻一多、朱自清、罗常培这样著名的学者,中文系还有一部《四部丛刊》。任继愈研究中国哲学史,觉得《四部丛刊》很有用,便经常去借书,正巧冯钟芸也到那里借书。两个年轻人因为有了前面的基础,此时相见,便多了一种说不清道不明的感觉。更为巧合的是,任继愈还经常去冯钟芸的伯父冯友兰先生那里探讨哲学问题,也常常与冯钟芸不期而遇。

这以后,两个年轻人的心越来越近。可是,看上去,这两个年轻人又似乎并不急于谈婚论嫁。这让任继愈的导师汤用彤先生很是着急。于是,汤先生亲自跑到冯家,代表任继愈的家长(当时任继愈的家人都在山东和武汉)去谈这件大事。汤先生提亲很郑重,那时人们大多穿长衫,汤先生还特别加了一件马褂,登门到冯家去提亲。实际上,1943年春天,任继愈的母亲刚刚去世,一是他甚为怀念母亲,二是当时正是他为母亲服孝期间,因此任继愈绝口不提婚姻之事。

联大中文系的系主任——北大的罗常培先生,对任继愈的印象甚好。而冯钟芸就在罗常培的系里当助教。很快,汤、罗两位先生便心照不宣、不约而同地心往一处想,劲往一处使了。汤用彤有时家里请客,便同时邀请任继愈和冯钟芸两人去吃饭;罗先生则邀请他们去逛昆明滇池公园,这当然是醉翁之意不在酒,三人都心知肚明。这么一来,他们的来往就更多了起来。于是,在先生们的主持之下,任继愈和冯钟芸举行了一个订婚仪式,证婚人就是罗常培先生。此后,任继愈和冯钟芸一生相濡以沫,一起度过了六十年的岁月。

授业北大

1948年12月15日夜,蒋介石派飞机到北平南苑机场,专程接胡适等一批高等学府文化学者。偌大的总统号,只接走了胡适夫妇和陈寅恪等几位学者及家眷。任继愈与众多教师——冯友兰、汤用彤、熊十力、郑天挺、沈钧儒、张岱年等等,均毫不动摇,满怀希望留在了北平,他们和欢欣鼓舞的人们共同迎来了北平解放。未名湖的湖光塔影、最高学府的雕梁画栋和远处西山的夕阳剪影,成为他们一生魂牵梦萦的精神家园。

新成立的中央人民政府任命马寅初先生为北大校长。当时的北大教师上课,还保留着西南联大的传统:没有统一的教材,而是依照各自所长尽情发挥,八仙过海,各显神通。仅以语言课程而言,王力教古文,魏建功讲音韵学,朱德熙讲授语法修辞。文学课则更丰富多彩,游国恩讲先秦两汉、诗经楚辞,林庚讲魏晋南北朝诗、唐诗,浦江清讲宋词元曲,吴祖缃讲明清小说和《红楼梦》。外国文学更是不得了,曹靖华讲苏俄文学,季羡林讲东方文学,李赋宁讲英国文学,冯至讲德国文学,闻一多的弟弟闻家驷讲法国文学……名家云集,各有所长。

当时的学术教学环境,正如风光旖旎的燕园一样,令人赏心悦目,沉醉其间。知识分子如同迎来了姹紫嫣红的春天,任继愈感觉一下子去掉了臃肿的冬衣,换上了轻薄的春装一样,觉得浑身有使不完的劲儿。也是从这一年起,任继愈兼任了中国科学院哲学研究所研究员,为新中国培养了第一批博士研究生。

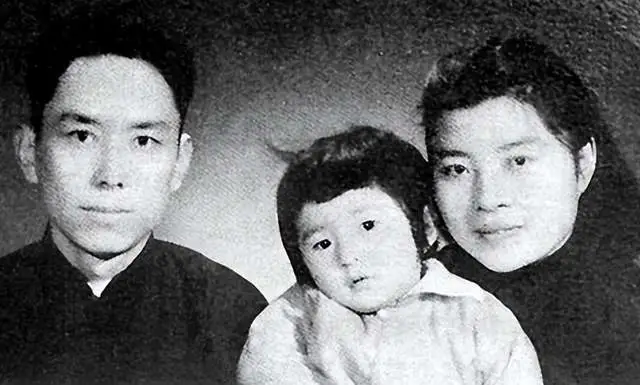

1951年,任继愈与夫人冯钟芸在女儿任远周岁时合影

此时,任继愈和冯钟芸有了两个孩子,儿女双全。女儿叫任远,儿子取名任重,“任重而道远”,任继愈不仅将自己的一生追求时刻铭记,而且也在下一代身上寄托了希望和祝愿。

这段时期,国家政治清明,生活稳定,任继愈有机会系统学习马列主义,对社会历史和思想的关系看得比以前更加清楚了,对任继愈来说,这是个读书和研究的好时机。此时的任继愈年富力强,白天和晚上都要上课、开会、学习,往往是家人都睡了,他还没有回来。孩子们好不容易看到任继愈回来,吃过晚饭后他又埋头去看书、写文章。当时住的是平房,冬天各家都靠小煤炉取暖,一开门,仅存的一点热气都跑光了,深夜里更是寒气逼人。为了熬夜工作,任继愈设计了一张小炕桌,他坐在床上,盖上被子,腿伸到小桌子下边,头顶上方再拉过来一个灯泡,看书写字就不冷了。在这样的条件下,他撰写了不少课堂讲义,也完成了许多学术专著。

任继愈的教学和治学一样严谨。一个学生交给他一篇研究伊斯兰教的论文,任继愈连夜看完,不仅写了批注意见,而且改正了标点。学生找他为自己的书作序,他一丝不苟,一定要把书稿先拿来看一遍,能写就写,绝不随便吹捧人。而在教学时,他采取平等的态度来研讨,跟学生在一起也特别随便,从来不会用自己的身份,强迫学生接受他的观点。任继愈经常对学生说,他非常佩服司马迁,让大家都学习司马迁。他说,司马迁被汉朝统治者迫害,很惨,应该说汉朝对不起他,但司马迁写史尊重史实,写了汉代的繁荣、升平,并没有借机报复,歪曲、篡改历史。“这就是科学的精神,尊重历史。”

任继愈培养学生,注重思想方法等根本问题,曾有学生问任继愈,自己应该学习佛教的哪个派别。任继愈说:“我们去颐和园,都是先上万寿山、佛香阁,看了颐和园的全景,再去谐趣园、十七孔桥,对不对?没有一进门就往谐趣园跑的。学习、研究一门学问也是这样,首先要掌握这一学科的全貌,整个的历史,把基础打好,再去研究某一派别或某一断代。你现在不要忙着想什么宗派,先把基础的中国史、世界史、佛教史以及佛经都多读几遍,弄通道教史、基督教史等,到了第二年、第三年再考虑具体的研究方向。”

现北大哲学系教授王博回忆说,“大家都有个重要印象:任先生为人十分谦和、低调。我觉得,任继愈的所有角色中,最重要的角色是一名学者,而且是有古风的学者。任继愈生命中有刚毅、柔韧的气质,说话言简意赅,掷地有声,做人有原则,很坚持。此外,任先生也是有现实关怀的学者,对中国传统哲学的整理都包含了现实的关怀。在做学问方面‘择善而固执之’,体现了北大哲学系的开放精神。”任继愈门下弟子众多,李泽厚、余敦康、张岂之等在上世纪80年代早已盛名在外。

国图岁月

从1964年受命组建宗教研究所,任继愈在中国社会科学院世界宗教研究所一待就是20多年。1987年,任继愈从社科院世界宗教研究所调任当时被称为“北京图书馆”的国家图书馆馆长。从此坐拥书城,传播知识和文明——他视之为一位严肃知识分子的最高使命。

这一年,任继愈71岁。

任继愈在国家图书馆工作时的场景

任继愈爱书,爱藏书,是出了名的。任继愈先生的家里,最引人注目的莫过于贴墙而立的一排书柜。任继愈告诉造访过的人,这是清末一个藏书家的书柜。其弟子变卖了柜子里的藏书,最后连柜子也要卖掉,他便买了下来。任继愈爱书,对藏书家的柜子也格外珍惜,柜子里放的都是他最珍爱的图书。然而,在任继愈晚年,书柜里的书却渐渐少了,每年都有一些书被他运走了。原来,这些书的新去处是任继愈的家乡——山东省平原县图书馆。他说:“我从念高中开始到北京,就没怎么回过山东,把它奉献给养育我的土地,心里踏实一点。”任继愈还说,让书本给更多的人翻阅,能更有效地发挥它的价值。

现在的图书馆学界,有一种“图书馆消亡论”,这种理论认为,随着现代技术的迅猛发展,人们对信息和文献的需求,不再似过去那样依赖图书馆,人们不利用图书馆或不到图书馆就可获取所需要的文献和信息,并且最终有一天会不再需要图书馆,图书馆将在人类社会中消失。对此,任先生有他个人的深刻思考,在2009年接受《中国图书馆学报》专访时,任老说:“图书馆是一个长寿的机构,即使国家消亡了,政府没有了,但图书馆会存在。方式可以不一样。因为知识总是有的,求知总是有的。”任继愈说,图书馆是一个国家文明的重要载体之一。中国国家图书馆记载了中华民族几千年的文明发展轨迹,是中国乃至世界文明的宝库。他说:“图书馆作为收集、加工、存储各种图书、资料和信息的公益性文化设施,在知识和信息的传播中发挥着重要的作用,同时也是全民终身学习和教育的基地。图书馆可以不受年龄、学科的限制,为读者提供所需资料,起到解决知识匮乏的作用;图书馆虽然不直接创造财富,却间接培养创造财富的人,这就是我们对社会的贡献。我们的教育职能不同于大学,责任要比大学大,服务的范围要比大学广,服务的层次要比大学深。”

国家图书馆的定位,一直是图书馆界关注的重点。作为馆长,此一问题是任老一直思考的重要问题。任老在谈到他任馆长以来国图的发展变化时说:“其中最重要的一个变化是,过去我们馆偏重文献资源的收藏和整理,流通考虑得少。我来之后,在努力扭转,越是稀见的东西,越要跟社会见面,不要锁起来。‘重藏轻用’的局面现在已经得到了改善。”

他还身体力行领导了空前的古籍文献整理工程,依托国图的馆藏,整理古代文献。他历时十余年,以国家图书馆馆藏《赵城金藏》为底本,主持编纂107卷《中华大藏经》。就在去世前,他还在主持规模达2亿字的《中华大藏经续编》编纂工作。

2004年,看到世界范围内收藏的敦煌文献都已陆续出版,而国家图书馆所藏敦煌文献却由于经费原因不能面世,任先生心急如焚,致函有关部门:“今我国力日昌,倘若国家对此项目能有一定的投入,我愿意尽我九旬老人的绵薄之力,使这个项目在3年左右的时间全部完成,还敦煌学界能完整使用资料的一个愿望。”在任先生的主持下,如今150巨册的《国家图书馆藏敦煌遗书》已陆续出版。此外,他生前还主持着《中华大典》的编纂和点校本《二十四史》的修订工作。这就是一个以文化建设为己任的老人的拳拳之心。

在清理传统遗产的工作中,任继愈是付出精力最多、成果最为丰硕的学者。从儒教,到佛教、道教;从哲学,到宗教,到自然科学,还有其他如文献学、民俗学等等。传统文化的每一个领域,任继愈都有自己独特的建树、过人的视野和高屋建瓴的指导。如今他刚刚上任时所担心的设备一流、图书馆的实力未必一流的状况已不复存在,国图已然迈进了国内外一流图书馆的行列。

一个心愿

在一次与记者谈话时,任继愈透露:他想完成一部属于自己的《中国哲学发展史》。在他的构想中,这部哲学发展史与他在20世纪60年代主编的4卷本《中国哲学史》大不相同——不是教科书,全部是他个人研究心得。“不要太长,大约30万字。”任继愈计划着。举重若轻,不慕虚华,正是他的学者本色。要把几十年对中国哲学的理解浓缩在30万字的篇幅中,难度不言而喻。在不少学者以“著作等身”为荣耀的时候,老人却反其道而行之。对此,他的思量更为久远:“历史上有很多书,号称学术著作,却没有学术性;号称科学著作,却没有科学性。因缘时会,也曾时行过一阵子。时过境迁,便被人遗忘得干干净净。主持这个淘汰选择的就是广大读者。天地间之大公无过于斯者。我自己写书,希望它的‘寿命’能长一点。”

但他最终未能完成这部只有30万字却令人充满期待的大书。

枯燥浩繁的整理工作占据了他大部分时间,在他的案头,总有看不完的书稿。而与自己的著述相比,他永远把这些书稿排在更加优先要处理的位置。《中华大藏经》《中华大藏经续编》《中华大典》、点校本《二十四史》和《清史稿》修订……无一不是鸿篇巨制。时间宝贵,任继愈要做的工作实在太多,他只得把自己的写作计划暂时搁下。正因为如此,这部《中国哲学发展史》的撰写计划,被一拖再拖,一延再延,最终未能实现。

对于学界,这是一个永久的遗憾;但对于任继愈,却是无悔的选择。早在十多年前,任继愈在给女儿的家书中就曾这样写道:“要相信我们有能力,也有责任对中华文明有所贡献。即使不为目前,也要为后世;即使今天用不上,只要看到日后对社会有用,就值得去干。”而纵观任继愈一生的学术研究,尽管跨越多个领域,但我们却能真切地感到:传承中华文化,把国家和民族的兴衰系于心头,始终是他学术研究的主线。

任继愈先生吊唁大厅

2009年7月11日,任继愈在北京医院离世。他的遗照两边写着这样的挽联:

老子出关,哲人逝矣,蓬莱柱下五千精妙谁藏守

释迦涅槃,宗师生焉,大藏大典四库文明有传人

发表评论