编者按:郑正,男,汉族,1925年出生于安徽萧县。著名画家,现为安徽省文史馆馆员,中央文史馆书画院研究员。自幼师从舅父萧龙士学习绘画,后随萧龙士赴京,得到齐白石、李苦禅指点。一生从事教育绘画事业,其作品为大写意花鸟,擅长画牡丹、兰、荷、竹等。在创作和实践中,秉承艺术的传承精神,表达自己的艺术审美、艺术情趣和艺术探索,画风笔情恣纵,逸气宜人,蕴涵深厚,朴茂酣畅,体现出画家的人文精神和襟怀情愫。开创了田园写意画风,为江淮大写意画派的领军人物。曾在合肥、上海、郑州、开封、济南、徐州等地举办个人画展,获得美术界广泛好评。

郑正创办了全国首家农民书画院,为中国的“书画艺术”之乡萧县培养了大批农民书画家。

1994年,安徽美术出版社出版发行《郑正画集》;2012年,人民美术出版社出版发行《中国近现代名家——郑正》。

中安书画:郑老先生您好,很高兴您能接受我们的采访!萧龙士先生是近现代著名的国画家,亦是江淮大写意画派的创始人。郑老先生,您作为他的外甥,童年时就跟随舅舅萧龙士先生生活。请问,这样的生活环境对您的书画创作,有怎样根植于心的影响呢?

郑正:感谢你们的远道而来。绘画于我而言,是人生最热爱的东西。我自幼随母亲住刘套南二里萧场外公家,舅舅(萧龙士)是著名花鸟画家,我为他理纸磨墨,耳濡目染迷上了画画,而后便跟随我舅舅学画。他不辞辛苦指点我关于绘画的技法,包括如何行笔,如何培养审美、如何构图等。我们也常常在房前屋后的田园里进行写生,对花草树木细心观察,并临摹刻画,从而去提高绘画的能力。

萧龙士郑正

舅舅时常谈论古往今来的大家,从徐渭、八大山人说到石涛、扬州八怪等,让我了解他们艰难困苦的艺术人生,他们对艺术创作的执着和热爱,他们用作品表达对生活和社会的思考……。他们炉火纯青的花鸟画艺术在中国美术史上的重要地位,让后学者景仰。

舅舅的博学,让我受益匪浅;他的教诲,让我坚定了走绘画创作的路。自此,我刻苦学习,寒暑不辍,功夫不负有心人,十五、六岁时,我的作品即受到当地名家的鼓励、赞许。

中安书画:1945年,您考取江苏第五临时师范学校,1949年任教萧城中学。同年,您跟随萧龙士先生、刘惠民先生一起拜访了齐白石、李可染、李苦禅、许麟庐等先生,得到诸师褒奖。请问,这对您坚持绘画道路的决心和树立艺术自信有影响吗?

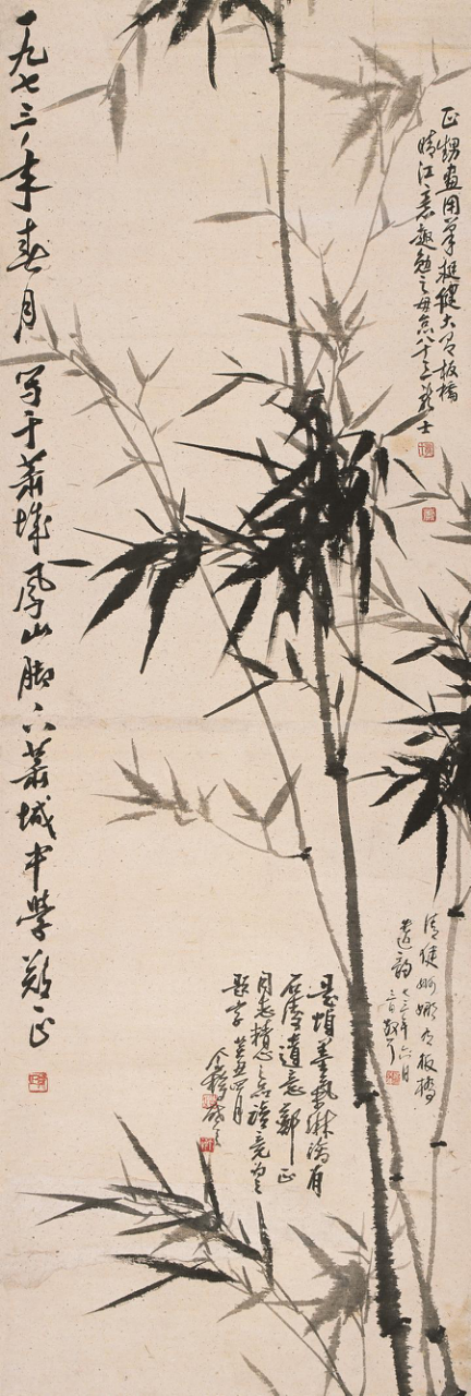

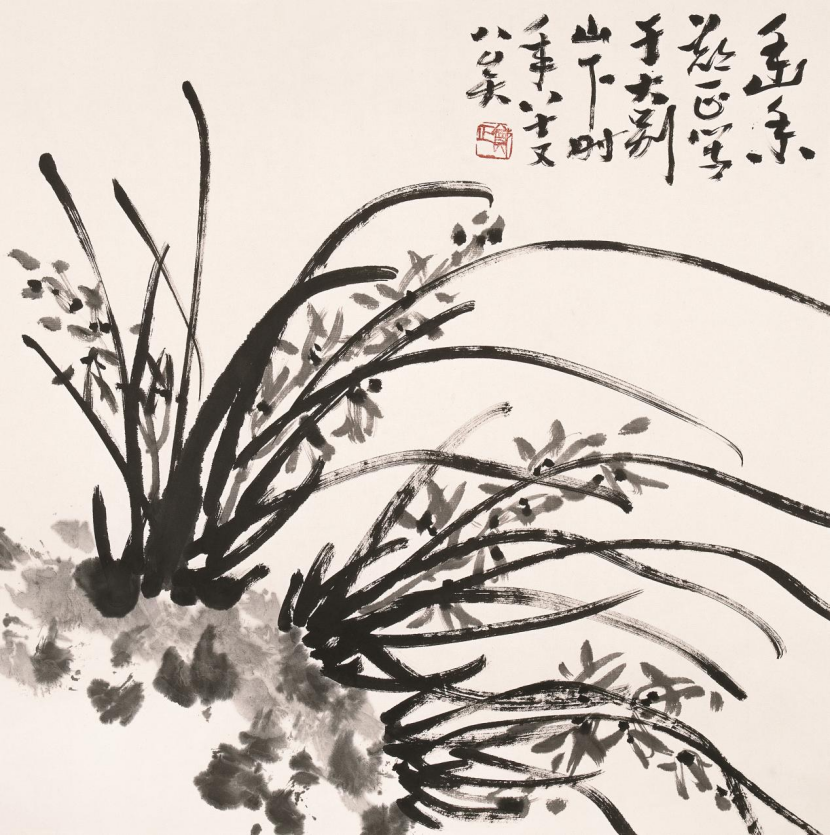

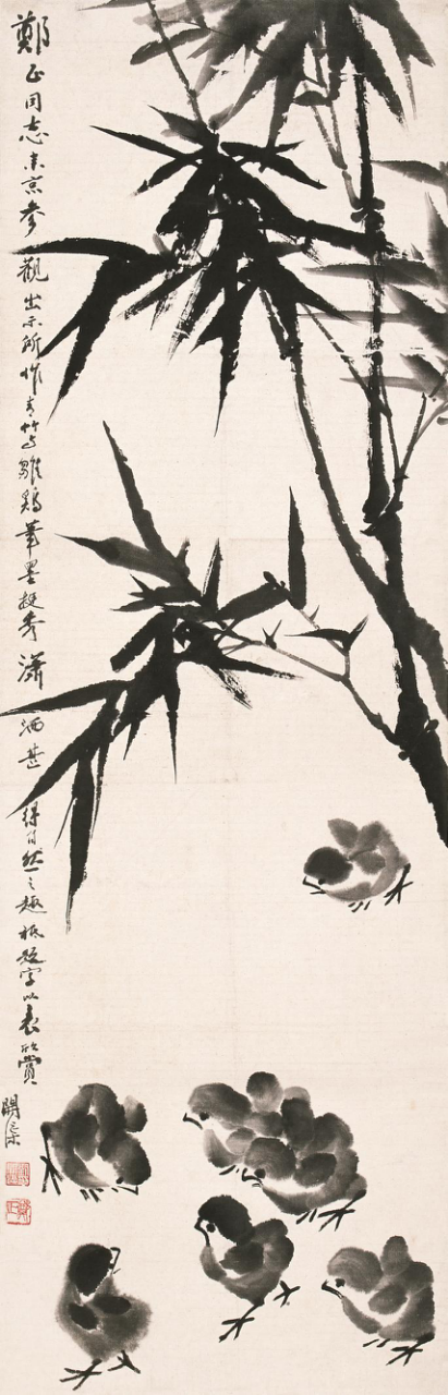

郑 正:1949年春,我随舅舅前往北京拜访齐白石先生,我拿出画的竹子给他看,他说“吾亦画几六十年,未能似郑正先生之秀雅,先生年才二十,再用功,追到板桥易也。”之后跟随舅舅,我又见到李苦禅先生,他见我画的兰草,他说“写兰是老年人作或有不工者,郑正老弟写之自是老练,从此努力,当不亚于板桥。”大师的肯定使我备受鼓舞,我感觉到我是可以在绘画领域有所尝试的。

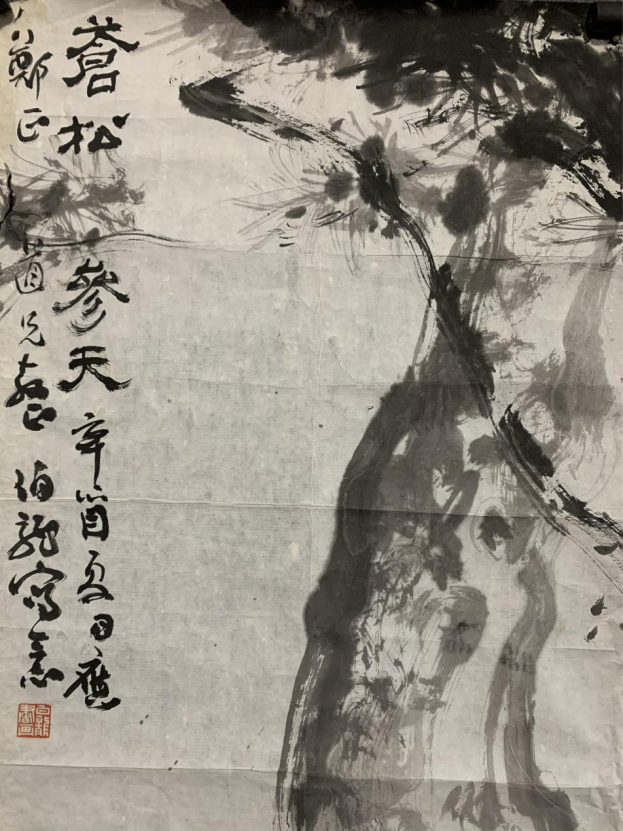

郑正作品《高节》

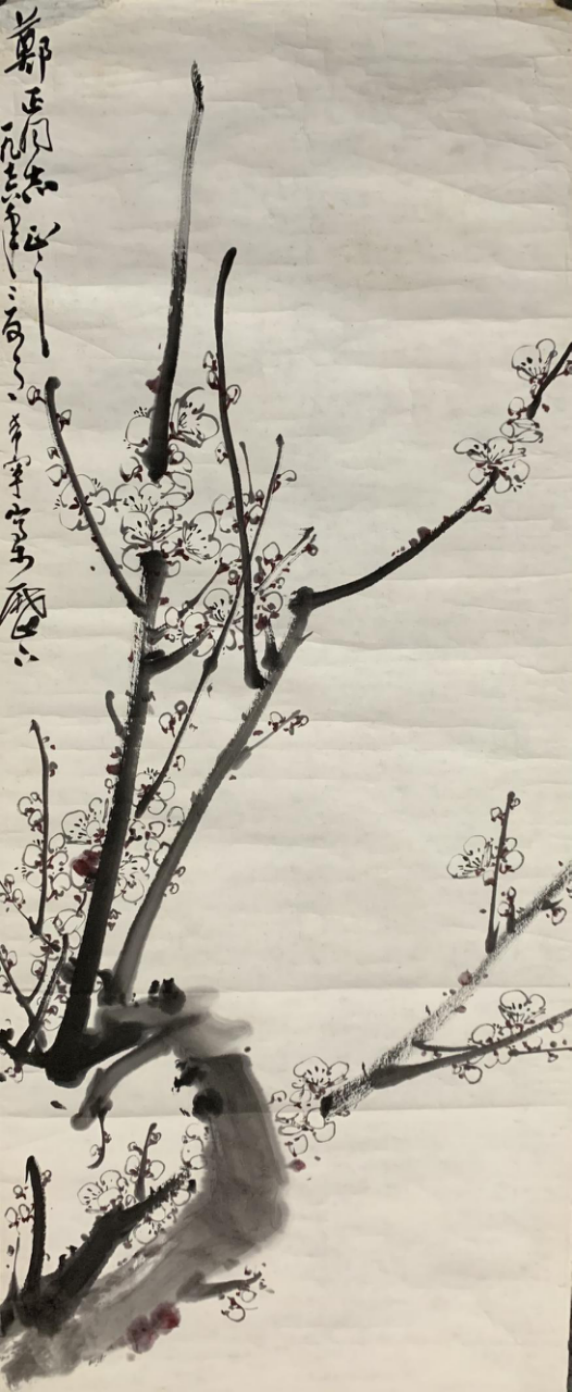

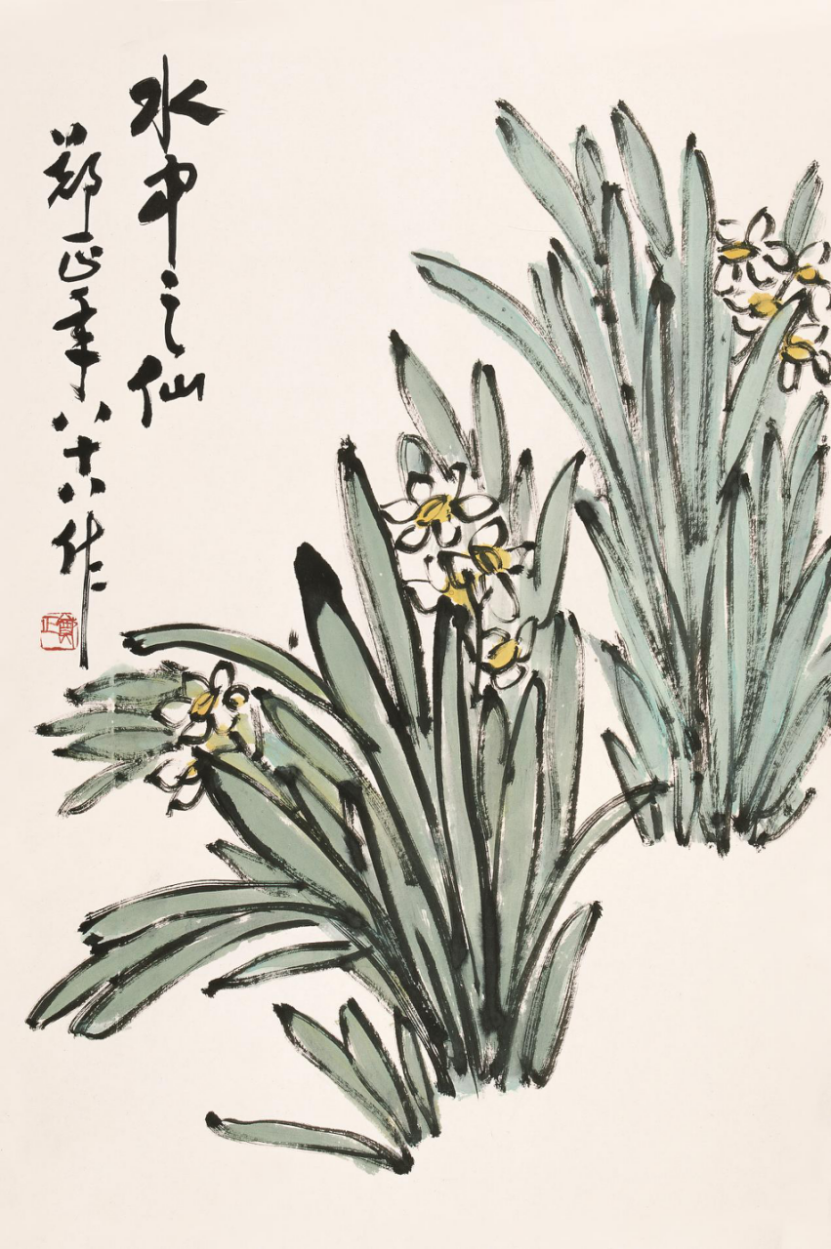

梅、兰、竹、菊、松、荷等,是历代文人画家最喜欢描绘的题材,在他们的笔下,寓意高洁、清幽、孤傲、坚贞的品格。我也继承了这一传统,勤奋学习,深入生活,走进田园,将新时代欣欣向荣、蒸蒸日上的景象,倾注在笔墨之中,直到现在能够获得一点点的成绩。

郑正作品《清香》

中安书画:1973年,您拜访了林散之、唐云、朱屺瞻、来楚生等先生,对书法和南方绘画的理解更加深刻;对中国写意画的发展有了清晰地认知和自我判断,开始追求个人风格和面貌。请分享您对写意画创作的理解和艺术风格的形成要素。

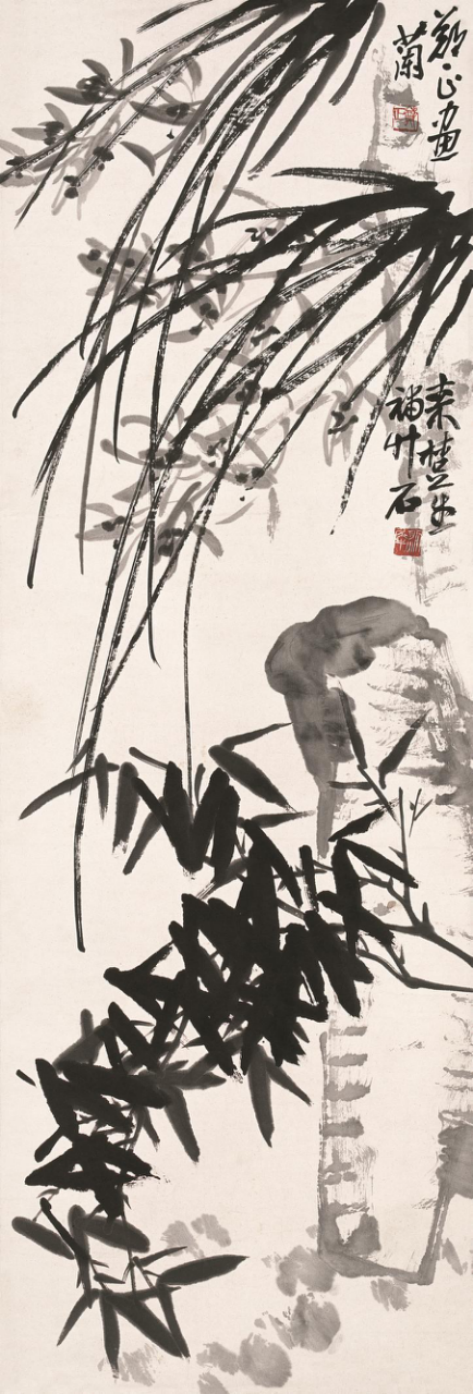

郑 正:拜访名家,多多创造与良师益友共同学习的机会,能促使自己的技艺有所提升。尤其是认识到书法创作在绘画中的应用很重要,“书画同源”就是这个理。南方绘画风格是以柔性线条描绘平缓温润的江南山水和花鸟,其用墨亦是淡墨、湿墨为主,有一种淡雅、温润的情趣,在构思、创作时都以秀雅温柔为最高审美标准,使其作品具有温柔之美。在对南方画派和北方画派有了比较后,我对写意画的发展有了自己的理解,创造写意花鸟画体现着书写性,用笔沉着痛快,注意随心所欲不逾矩,提按转折的交替变化,使作品整体上呈现刚柔相济、笔法方圆兼施的风格特征,带来了笔墨语言的审美效果,也有了我的思想、情感。

来楚生、郑正合作

朱屺瞻、郑正合作

所以说,深入生活,走进田园,坚持创新,不断学习,多吸收他人的长处来弥补自己的不足,使得自己能够不断进步。

中安书画:1948年,您从徐州师范毕业后回到萧县一中任美术教师,至1983年离休。您在故土度过了近四十年的岁月,培养了大批美术人才,目前活跃在全国的萧县籍画家大多是您的学生。请问,授业解惑和教学实践,对您的创作和艺术风貌的形成有怎样的影响?

郑 正:画乃有形的音乐无声的诗,音乐乃有声的诗词无形的画。我平生喜欢绘画和音乐,有人说我画了一辈子的画,唱了半辈子的歌,整天乐呵呵的,七十年多来连感冒都没得过,每天都与年轻人交往也有关系。

黑伯龙先生为郑正作画

美术教学,尤其在中学,技法重于理论。教学实践中,能系统的学习美术史,学习历代名家的艺术成就,能让自己在创作中多思考,注重笔墨语言;同时,教学中要不停的示范,要创作就要多接触观察实际的事物,固步自封便难以进步。

于希宁先生为郑正作画

中安书画:1983年,您离休回到老家刘套,创办了全国首家农民书画院,为培养画乡人才不遗余力。请谈谈农民书画院的创办初衷和目前画院的面貌。

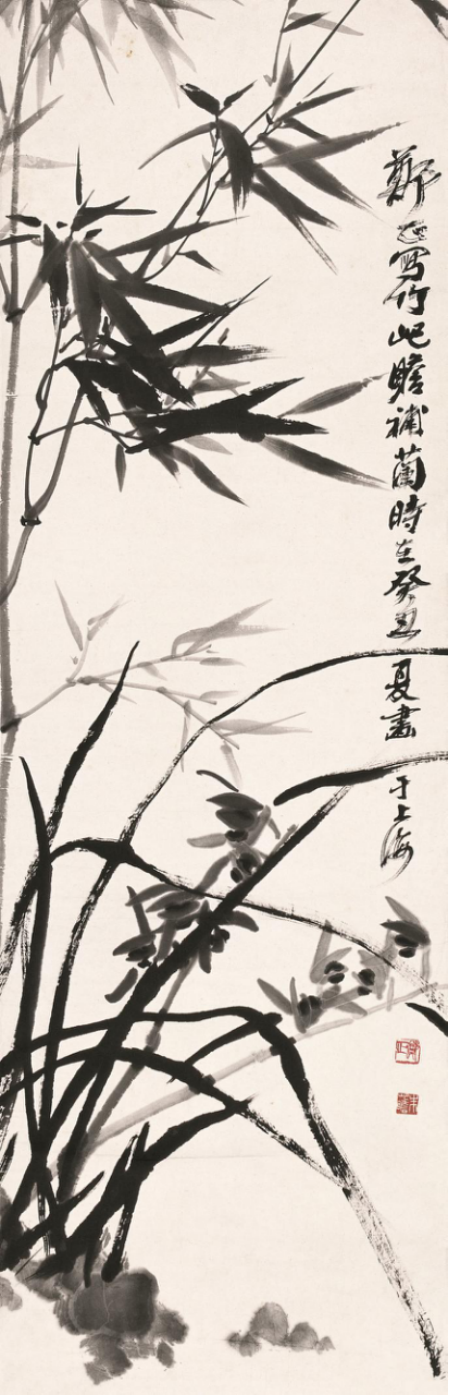

郑 正:1983年离休以后,我下定决心回归田园,回到家乡黄河故道边的刘套镇,那里是我的艺术起源。虽然位置相对偏僻和落后,却保持着自然乡村的景色和朴实的民风。我在自己的小院种上竹林、芭蕉和各种花草。每天早晨到田野里散步,上午作画,下午读书。在沉静中思索着艺术和生活的融合,探索艺术创新的路子。

郑正作品《水中仙》

这里热爱画画的农民有很多,我就把大家聚集起来,一起开画展,到外地去参观学习,以至于大家兴趣浓厚。大家经常聚集在我的画室中,或写或画,互相切磋。为培养画乡人才,1988年在我倡导下建立的“刘套农民书画院”,成为国内第一家农民书画院,培养了一大批青年画家。这些名不见经传的“农民工画家”竟有不少“上乘”之作,甚至可以和专业画家比肩,其作品被选送省、国家级展览并获奖;有的飘洋过海,成为国际友人的珍藏品。对此,《人民日报》《光明日报》《文汇报》《中国农民报》,中央电视台、中央广播电台及省内数十家新闻媒体都陆续作了热情洋溢的报道。目前刘套大力普及发展农民书画,萧县如今已形成了以书画为主导的文化产业,对县里的脱贫攻坚和乡村振兴起到了很大作用。

这30多年里,我创作了一大批田园风格的作品,逐步完善了个人的绘画风格,丰富了艺术面貌。

郑正作品《香远益清》

中安书画:有学者说,您承传统之精良,将写意精神植入民间烟火。您的作品多为田园风情,清新自然,风格老辣厚重,蕴涵了浓厚的人文情怀。请问,这与安徽萧县的美术现象——由王子云、刘开渠、朱德群、萧龙士等艺术家,共同发展出的画乡之路在国内外都有着深远的影响,有关联吗?

郑正:萧县走出去的有影响的艺术家很多,有雕塑大家王子云、刘开渠,油画大师朱德群,创办江淮大写意画派的著名教育家、国画家萧龙士等,他们在中国近现代美术史上都有着深远的影响。刘套镇素有“中国民间文化艺术之乡”“书画之乡”的美誉,书画艺术氛围浓厚,村村都有书画能手,先后培育出中国书协、美协会员,省书协、美协会员50余人以及萧龙士、刘惠民等知名书画家。

刘开渠题词

除了书画,刘套镇是著名的“桃乡”。桃花笔会由萧龙士先生20世纪40年代创办。每年桃红柳绿时节,广大书画爱好者相约桃林,写桃花、画桃花,讴歌美好幸福生活。老一辈的人对我们的影响很大,对我们后辈来说是优秀模范,所以我们在继续的前进。

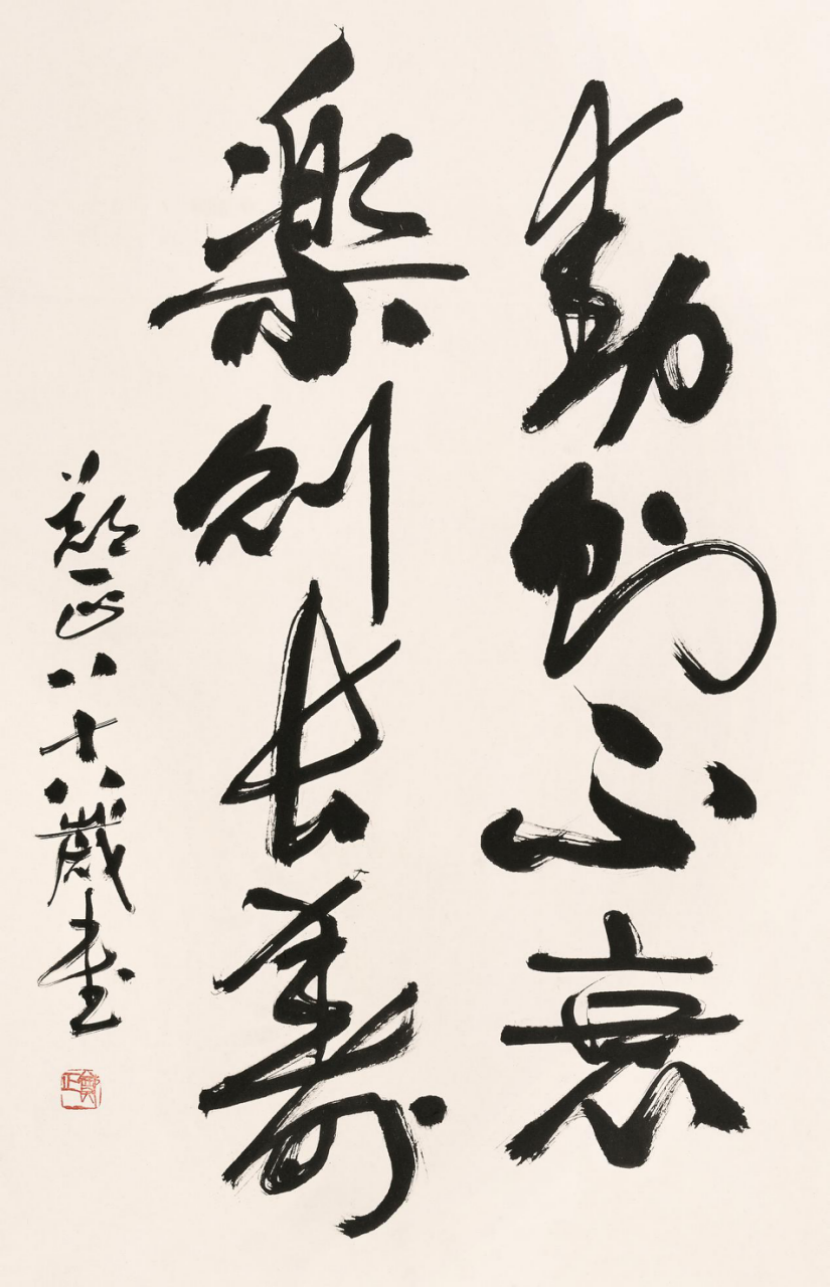

郑正作品《动则不衰》

中安书画:因为您老的艺术成就,1991年被安徽省政府聘为省文史馆馆员。请问成为馆员后,您的创作活动和艺术成就体现在哪些方面呢?

郑 正:感谢政府对我艺术的肯定。成为馆员后我便有机会参加省文史馆组织的活动,去各省参观学习交流,受到国家的发展速度和现代科技的日新月异,对审美需求有了更多的了解,潜移默化中也对绘画创作产生了很大的影响,在那时候对我的收获非常大。这一时期创作了大量的作品,有评论家说我画面的“人间烟火”是“原生态”的,明快自然,浸润了乡野清新、芬芳的泥土味,有触手可及的“乡亲情”,面貌上与时俱进,艺术根系扎得深广。(访谈提纲:朱春玲 廉红红 记者:陈烨秋 陈芳)

备注:郑正先生时年98岁。访谈过程中,为不让老人感觉辛苦,记者请他就提纲内容略说一、二。文字据资料有增删。

发表评论