2020年至2022年,祭祀区共计开展发掘面积1834平方米,基本确认了祭祀区大致呈西北—东南走向的长方形分布范围,与北侧紧邻的三星堆城墙平行,面积近1.3万平方米。

“中国制造”,持续“加更”,登上热搜。连创考古史之最,创造、打破许多世界纪录、中国纪录。

2022年8月,在8号祭祀坑中又新发现一件带翅膀“四翼小神兽”,暂命名为“镂空立兽器盖”。在顶部有一个巴掌大的屈身倒立小铜人,紧贴镂空花纹,双手奋力地支撑在器盖边缘,脚趾、小腿、臂膀肌肉饱满。镂空花纹托举一方平台,平台上昂首挺立一尊小神兽。神兽背上,背着一棵神树的模型。该神兽与其他神兽迥异之处,在于其头部造型,脑袋圆润类似老虎,还有一口锋利的牙齿。而目前发现的其他三星堆神兽,则为宽嘴猪鼻,且不露齿。

古蜀人对真实动物的抽象再造,极富想象力的镂空立兽器盖,直观地显示出古蜀人对青铜尊这一祭祀礼器特有的理解和使用方式,进一步为中华文明多元一体格局提供生动例证。

在8号祭祀坑还发现唯一一件羽翼镂空青铜鸟。

2022年8月24日下午,又在8号祭祀坑成功提取出一件“大型立人神兽”,是目前三星堆出土众多动物造型青铜器中最大的一件,重量近150公斤。大口、立耳、卷发、细腰、长尾、小粗腿……“壮”得一枝独秀。

从三星堆发掘至今,出土的神兽都是娇小型“选手”,大约长20至30厘米。而“大型立人神兽”长度、高度都是1米左右,体型非常庞大,是从未出现过的新器型。

此庞大型“选手”头顶上有犄角,犄角上站了一个身穿长袍、身形较瘦的人,宛如一个“领导”或“骑手”,正在驾驭或者控制这只大神兽。神兽胸口一个比较宽的面上,还有一棵直接铸造在上面的神树。把神树、神兽当作一种神灵的存在,承载着古蜀人对生命的渴望、对万物生生不息的崇敬。

地地道道的“大国工匠出品”。

姿态冷艳、神秘、梦幻,迅速走进大众视野。

流光溢彩、充满异域风情的金权杖,极度夸张的青铜纵目面具,造型瑰丽的青铜神树,伟岸、神秘肃穆的青铜大立人像,彰显着古蜀国的赫赫神威与至高无上的王权、神权……

中国文化传统并不仅是“史官文化”,三星堆、金沙城的横空出世,令人目眩神迷,一种系统性的陌生、惊讶,溢出了传统的历史文化认知框架,无论学界,还是观众,在这些国宝面前,都可能会更谦卑、敬畏:成都平原是中华文明的重要发源地之一,还有这么多我们不知道的神奇。它们极大提升中华文明的丰富程度,甚至全世界的人,都会从一个更开阔的维度来看待中华文明。

如今三星堆考古的每一个发现,几乎都在舆论的全程记录下,人们好奇、震撼。对于一个悠久文明,又何尝不是如此?走过5000多年的文明,我们依然还在反复地认识、了解自己。围观三星堆、金沙城,就是一起自我确证的过程,也是中华文明以更深沉、更自信、更豪迈的姿态走向未来的过程。

古蜀文明与华夏文明、良渚文明并称中国上古三大文明。

神秘壮阔。从三星堆到金沙城。

三星堆文明距今约4800—3200年,金沙文明又延续约500年,甚至600年以上,加上“天府之根”——成都平原史前城址群为代表的宝墩文明的800年,构成一个延续大约3000年文明的“大型穿越现场”。年代跨越惊人,秦始皇统一六国到现在,一共也就2300年。文明历史极为悠久。

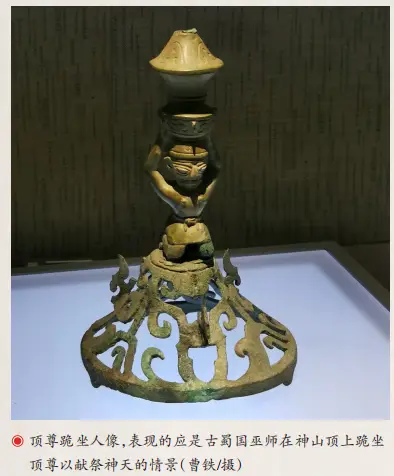

8号祭祀坑已提取6000多件有编号文物,新出土的编号文物有1.4万件,接近完整的器物将近2400件。重要文物包括金面具、铜立人像、铜人头像、铜顶尊跪坐人像、铜扭头跪坐人像、铜面具、铜尊、铜罍、铜神坛、神树纹玉琮、玉器座、玉刀、丝织品残痕、象牙雕等,部分文物的造型、纹饰前所未见。

探索古蜀文明的热情被点燃,三星堆、金沙城自带高光,裹挟着诸多千古谜团“款款而来”,凭实力“硬核圈粉”。人们为之着迷、好奇、惊喜、惊叹,一探究竟之余,心里也不免藏满一连串疑问。

三星堆“盲盒”越拆越多,带给我们无限的想象和震撼。得益于新技术手段、传播路径的加持,三星堆开启了一场全民“沉浸式考古体验”,一次中华文明走出历史课本的生动“路演”。

地理上的川西坝子究竟有多大?

视角不同,答案自然天壤之差。

尽管“小双城”在传统的历史叙事中缺乏高光时刻,但最近10年却成为滋养中国历史、世界历史研究的沃土。从世界青铜文明的角度考察,远比他在民族国家历史叙事中的地位更重要。

对“古成都人”而言,与大部分现代人的想象不同,蜀道难并非就难于上青天,崇山峻岭、大江大河并不总是天堑险途。古蜀文明形成了开放、交流的传统,成都平原文明的生态、经济与文化,聚合生发,而非孤立分化,虽与古埃及、古罗马地理上相隔数千公里,但物资交换顺畅、文化交流不断。古蜀文明看似独立,但“古成都人”编织起一个横跨亚欧大陆的文化区块链。

一个世界青铜文化的网格系统之间的神奇“互动”。三星堆、金沙城两个遗址与大约同时期其他世界文明,种种“巧合”“撞款”“互动”,既彰显联通黄河与长江,也表明人类文明的绚烂多彩与互鉴共鸣。

制作水平高超,制品精湛。

三星堆、金沙城出土的文物,多用于宗教、祭祀活动。古蜀人生活的时代,是一个充满先祖情怀、宗教幻想与浪漫之思的时代。

无论是古蜀人主导的成都平原,还是顽强巴人的“巫盐古道”,都已根据世界市场需要,改造为各种资源整合,使得古蜀国更紧密地融入世界,青铜工艺与技术居于世界领先水平。

祭祀仪式盛大,神权色彩浓郁。

“青铜世界”,超越以往行政区划、地理概念的具有文化、生态意义的“世界”,不仅有人,而且有物,不仅有人与人之间的对立和交流,也有人与物之间的联系和冲突。古蜀文明的世界性,不仅体现为空间的广阔性,还表现为要素的多元性、联系的复杂性。“小双城”遗址不再仅是人类青铜文明巅峰展现的舞台,更成为人类社会与外部自然“天人合一”的样板。

要实现民族伟大复兴,必须要有自己基本“内核”。“内核”中有两点非常重要:悠久的从古至今没有断代的历史;多文明起源的大一统的文明古国。

世界上曾经出现过古埃及、古巴比伦、古印度、古希腊、古罗马等文明古国。但是,最终都没有延续下来。现在世界上的很多国家,历史都比较短暂,多是一些年轻的国家。

历史因精神而生动,人因精神而伟大。

成都平原中文化的延续性很强,从夏商周到明清、直到今天,一直存在一个相对独特的文化传统,中国历史变迁的主体,除了种族之外,就是独特的制度与文化。举世无双。

前赴后继的史家们,从不同视角、地域,运用不同的理论工具、科学手段,对历史进行挖掘和阐释,试图从考古现场和史籍文献中,寻获三星堆、金沙城代表的古蜀文明。

全景式地呈现巴蜀文化的“前世今生”

悠悠千古事,上下五千年。

一段时间,在微观史研究潮流、“后现代主义”的夹击下,以探研“历史发展主线”“历史发展的基本脉络”为基质的“宏大叙事”备受责难,贩卖“历史细节”的读物大行其道,史志一步步沦落为人们茶余饭后的谈资,人们迫切需要的能“通古今之变”的“大历史”,能将过去、现在和未来贯为一体的大脉络、大趋势和大走向。

价值和作用应当站在世界史的高度上来认识。

中华文明从来不缺乏精彩故事。

“青铜伦理”的视域下,“世界”并不仅是一个地理空间,还是一个土地共同体与文化区块链;存在于世界之中,不仅有人类,而且有矿产、山水与交通,即丰富多样的产业链。“世界”不仅是“我们”,也是“你们”“它们”;没有“我们”“你们”,“它们”照样生息繁衍;而没有了“它们”,“我们”“你们”只能坐以待毙。

“青铜伦理”重塑、呈现的“历史世界”,人与自然相互作用、有机联系并协同进化的世界,一个复杂、多元和混合的世界。青铜文明的世界历史发展,人与自然相互关系的复杂变化而出现的多向度、复杂的曲折运动,迫使人们必须积极地探索历史文化的多元维度、世界历史的丰富内涵,充分考虑人类史之外存在于自然史之中的“三维时空”。

只有将世界当成一个有机的动态整体认识、探讨,人们才能够真正懂得世界在如何运行,人类为什么要敬畏、亲近自然,在小生境中把握大世界的运行,理解“无限”“永恒”的真谛。

自然进入历史,人类回归自然。

环境史学,一项前沿性的跨学科史学研究,与传统史学与“新史学”相比,兼顾社会、自然两大领域,不仅需要运用社会科学的理论、方法,而且需要运用自然科学的理论、方法。

环境史学有别于传统的史学研究。立足于研究不同时代人与自然的关系,社会科学新史学派完成了历史学与社会科学的融合,环境史学则主张历史与自然科学的结合,把自然纳入历史的研究领域,比以往更加全面地讲述人类的故事,以理解人类所处、所做与所思的历史样态。

不仅历史学家,跨学科的专家学者,甚至一些民间的环境史学叙述者,也参与其中。环境史学研究者、叙述者与以往的历史学家、文化学者也不同,除需要调动视觉器官外,还要调动视、听、嗅、味等其他器官,全方位接近和感知所研究的范围,也不满足于阅读史料文献,还要从出土文物,甚至方志、民俗、传说中寻找历史文化的蛛丝马迹,人类社会发展的真谛。

环境史学绝非仅是环境运动或者环境思想史,而是文化与自然在人类演化过程中,不停歇的相互作用的历史。思想史的记忆,往往伫留于数个光彩绚烂的伟大人物,其他则黯淡于光芒的阴影之下,直至最终为史家所遗忘。我们的社会思想因此而成为寥寥个别生命的组合,成为他们彼此之间的冲突与妥协,而一种集体性的思考却在史家的选择当中,幻化为历史星空的碎片。

如何尽可能复原一幅完整的文化图像、思想愿景,重整那些被遗失、淡忘的灵魂。从区域环境史学切入,秉持“青铜神树”的科学精神,貂续“太阳神鸟”的浪漫主义遗韵,开创“小双城”时期古蜀公共利益的社会风气,强调自然之美与自然之利于文明进程中不可或缺的作用。

方志与地志,历史与地理之母。从历史人文、方志地理、宗教精神与文物解读,展示了一个优雅、沉静、时尚、灵性、诗意的三星堆、金沙城,同时也是最接近历史真实的“小双城”。

“还原历史”,既需要“历史”的理论观照,也需要“历时”的文献检验。笔者拟抓住史籍、文献中的“只言片语”,攥紧方志、地志的“零星记载”,强调整体性、多样性和有机联系性,文物论证,绳贯珠联,置于历史的长河中,进行多方面阐释、论证,“还原”一个更为真实的从三星堆到金沙城的历史,试图以个人之见匡正流行的误说、歪说。

“还原历史”,需要钩沉索隐、甄别异同的功力。

中国古史“层累的造成”,而历史经过历史长河的经年冲刷,身上早就沉渍斑斑,也成了“层累”的历史,与本来面目业已相去甚远。先秦史特别明显。在稀缺的史籍、文献中,摘抉隐微,商榷正伪,将“小双城”身上积淀已深的历史污垢逐层剥去,在“历史还原”的方法论上,将“小双城”从认识论的“夹缝”中拉出,具有更多的年代质感、文化向度。

以“文化视域”作为研究“小双城”的视角。

“文化”是历史的,特别重视将“文化视域”置于特定的历史情境中观照。

沿着大“双城记”的视角,“采访”古籍史志,走访事件发生地,将史志事实与考据事实“融合”,在“忠实史志真实”的基础上,另起炉灶,通过“情感体验、内心感悟、历史质询与真相推断”,结合出土文物,深挖巴蜀文明历史;与同时期的中原文明、西方文明相比较,记录成都之变、再现“双城”之美,多手法全景式地呈现巴蜀文化的“前世今生”。

古蜀人史诗般的奋斗,打造了成都平原光荣的历史,并在“古成都人”中培育了勇气、智慧和理想主义。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上,回望古蜀文明,勤劳智慧的先民垦荒务农、冶铸青铜,筚路蓝缕地创造了“双城文化”,时隔几千年,仍让世人叹为观止。

如何继承“古成都人”与时俱进、不畏艰苦、开拓进取的宝贵精神财富,从地理、文化、精神等维度,把优秀传统文化发扬光大,在钟灵毓秀的巴蜀土地上孕育出新的神话。

三星堆、金沙城文明的发现,不仅是区域性考古发现,既改写中国青铜时代的历史,也是中华文明对于世界文明的重大贡献,具有和世界级的考古发现同等重要的学术价值与重要地位。

它们再次证明了中国古人的想象力、创造力与创新精神,远超现代人想象。

它们昭示长江与黄河流域同属中华文明母体,证明中华文明起源的多样性。

三星堆、金沙城,正在持续带给我们惊喜。

仍有很多未解之谜,值得细细研究,期待更多发现。考古发现对复原古蜀国当时整个神庙的礼仪空间、宗教体系、社会结构、哲学思想与宇宙观,都能提供新的支撑。

考古告诉人们历史,把未知的事情变成已知。

特别提示

发表评论