【北京规划建设】是由cityif与《北京规划建设》杂志联合推出的栏目,这里有新认知与旧经验的碰撞,新媒体与传统媒体的聚合。《北京规划建设》创刊于1987年,迄今已有31年的办刊历史。期刊强调深邃的思想性、厚重的理论性、丰富的实践性及敏锐的新闻性。【北京规划建设】系列既有严谨洗练的学术论文,也有轻松活泼的随笔。你走,我不送你;你来,无论多大风雨,我都等你。

摘 要:本文以大栅栏地区为例,对历史街区中的餐饮空间适应性进行研究。首先,基于文献调研,总结相关领域餐饮空间研究现状,梳理餐饮空间适应性相关研究,明确历史街区中的餐饮空间适应性研究的重要意义。之后,调查整理大栅栏地区的相关规范文件,基于前期数据分析和资料收集,运用ArcGIS分析大栅栏地区主要街道及餐饮空间分布情况,确定研究范围。接着,基于问卷调研和实地访谈的分析结果,分析大栅栏商业街、大栅栏西街和铁树斜街三条街道的空间适应性,提出针对性的规划建议。本文认为,餐饮空间作为大栅栏历史街区的基础业态构成,相对历史街区历史格局、城市规划建设、空间格局和基础需求等条件具有较高的适应程度,空间适应性良好。

关键词:历史街区 餐饮空间 适应性 大栅栏

研究背景

餐饮业发展研究

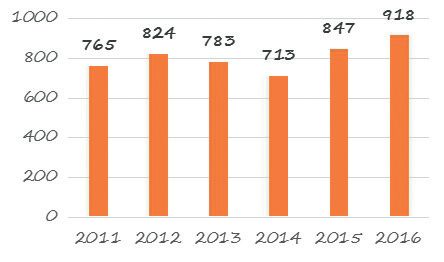

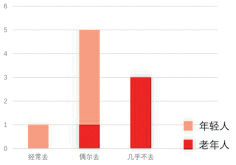

根据北京烹饪协会和北商研究院总结发布的2016年度北京餐饮业大数据报告,2016年北京市全市餐饮业收入达到918亿元,同比增长4%;其中位于北京市的全国百强餐饮企业共计18家,位列全国第二;位于北京的全国五百强餐饮企业共计164家,位列全国第一。

在餐饮业整体发展形势看好的情况下,部分经营者面临的竞争压力明显增加。从数量上看,截至2016年底,北京市餐厅存量147575家,相较年初减少了25001家,减幅达14.5%,日均减少68家;从盈利能力上看,主流餐饮企业的盈利能力有所增加,营业收入440.29亿元,同比增加4.3%,营业利润22.47亿元,同比增加147.6%。

图1 北京市餐饮业近年营业收入情况(根据2016年度北京餐饮业大数据改绘)

此外,基础设施的飞速发展为各个地域不同菜系的交流和融合提供了巨大便利,越来越多的外来菜系被引入北京,地方独特风味饮食吸引了大量消费者。除传统的地方菜系外,许多独创小店如雨后春笋般冒出,独特的风格和有限的接待容量吸引刺激着消费者。

“民以食为天”。自古以来餐饮便是百姓日常生活中的头等大事,在几千年的历史发展过程中,餐饮业与自然地理环境、人类社会环境不断磨合,逐渐成为一种文化。在现代化城市中,餐饮业除了满足人民的日常需求,还同时作为社会发展交流的重要平台,为其他行业的发展奠定坚实的基础,成为服务业中的重要组成部分。餐饮业的发展受到各方的关注,成为城市规划和管理的重要对象。

大栅栏历史沿革

长期来看,大栅栏地区呈现出一种自发生长后在高度规划中分裂的状态过程。15世纪,游牧民族多次侵袭关内,大量游民聚集到京师城外寻求保护,人口的增长逐渐使农业状态演变为自组织的街区,成为大栅栏地区的原型。19世纪,随着漕运发展和北京外扩,城市空间模式逐渐向以商业空间为核心多点辐射转变,并由于其特殊的地理位置成为汉人文化交流、娱乐的重要区域。清末,大栅栏大部分区域被烧毁。随着民国后首都的迁出,大栅栏地区陷入失管的状态,逐渐形成一种极为复杂的市井状态。至此,虽然功能与使用者一直在变化,大栅栏地区始终处于一种商业与居住交融,自发生长的状态。

图2 清末的大栅栏(来源于网络)

解放后,大栅栏区域大量的自生功能被清除,残余建筑外壳。为支援北方建设,大量工农阶层进驻。进入21世纪,首都人口急剧增加,大栅栏地区的传统合院瓦解、生长为大杂院,大量居住者在此通过各种方式抢占居住空间,无休止的改造与加建最终使大栅栏区域碎片化。2005年,随着首都二十五片历史保护区的提出,大栅栏开始以前门大街为核心进行整体拆迁和改造,引入外来店铺与商业形态,试图展现曾经首都商业主街的风貌。当然,由于其文化语境属于紫禁城、前门的延续,其最终营造出的带有权力阶级的风貌在历史上其实是不曾存在的。近几年,社会上反思大栅栏地区大拆大建模式的声音愈来愈多,并以2012年北京设计周等为契机进行了部分点状置换的尝试。

如今,经历数次改造,大栅栏整体最终呈明显的“割裂”状。一方面是规划与自发生长的对比:一边是前门大街和大栅栏商业街的“帝国”商业街风貌,具有严格的规划管控和功能限定;一边是进入大栅栏西街与更深处,自发生长的商业与当地居住功能交杂在一起,形成特殊的集聚状态。另一方面是商业中餐饮、销售、展示同居民生活之间的对比:在前门大街等区域,商业功能在整体规划下与当地居民生活完全割裂开来;而在大栅栏西街则同时存在着与居民对立的面向游客的商业和与面向居民的服务。餐饮业在其中显示出了规划与自生、本地与外来、矛盾与融合共存的丰富性,具有较高的研究价值。

图3 新中国成立初的大栅栏(来源于网络)

图4 改造后的前门大街(来源于网络)

研究内容和方法

本文以大栅栏地区为研究对象,对历史街区中的餐饮空间适应性进行研究。本文从宏观、微观两个层面,评估餐饮建筑内、外部空间对所处的历史街区的历史格局、城市规划建设、空间格局和基础需求等条件的适应情况,内容涉及物质环境、社会环境、文化环境、经济环境、使用主体等方面。研究过程中使用的研究方法主要包括文献调研、问卷调研、实地访谈和基于ArcGIS和Excel的数据和图表分析等。

文献调研

多数学者针对单一或多个区域内的餐饮业的空间分布进行研究。如邬伦研究了香港岛餐饮店的空间分布模式,李新阳讨论了上海市中心城区餐饮业的区位,包美霞对呼和浩特市餐饮设施总体、不同菜类空间分布和聚集特征进行研究。

在此基础上,一些学者对餐饮空间的分布格局及其影响因素进行分析。谭欣等从空间分布、人均消费等级和网络口碑等级三个方面对北京市主城区餐馆的空间分布格局进行了详细地描述和分析;舒舍玉等以街道为研究单位,分析了厦门市餐饮业空间总体分布格局及其影响因素;部分学者借助大众点评数据总结城市餐饮空间分布特征,并指出相关影响因素。学者们基于这类研究,对餐饮设施的优化拓展和城市餐饮空间规划提出建议。

部分学者从空间分布的角度对传统餐饮业的传承和发展进行了研究。周爱华等人关注北京城区老字号的空间分布特征、影响因素和消费者网络评价。田燕等在空间基础上考虑了时间维度上的变化,刻画出北京现存老字号不同时代下的空间集聚特征。

然而,学者基于城市空间对餐饮业的适应情况的研究非常少,尤其是针对历史悠久的街区中餐饮空间。杨艳对南京门东历史街区中游客体验期望偏好进行研究;徐秀美等调查分析了昆明文明街中的顾客餐饮满意度;程文等从历史街区餐饮特色保护和更新角度,以哈尔滨道外靖宇街区为例,探讨了历史街区商业开发中继承和发展传统饮食文化的保护工作如何更好地进行。而针对北京市历史街区内餐饮业的研究,目前仅从一些老字号店铺的发展角度进行报告,并未关注历史街区中的餐饮业在现代商业开发过程中的适应情况。部分学者针对居住、商业、公共空间(公园长廊、绿地空间等)与城市空间的适应性进行研究,也有学者聚焦于餐饮空间对人的行为和心理的适应性。综上所述,对于历史街区中餐饮空间适应性的研究能够填补目前研究空缺,具有重要意义。

概念界定

适应性和空间适应性

适应性概念一经生物学提出,便逐步成为人类认识自身与其生存发展环境之间关系的普遍性观念,获得科学研究的广泛认同与接受。近年由我国学者引入城市与建筑领域并成为重要研究内容。空间适应性包括静态适应和动态适应,静态适应指城镇空间对其所处的自然、人工环境的适应,动态适应指空间对其所处环境变化的适应。

餐饮空间适应性

本文聚焦城市空间至餐饮空间,研究内容包括餐饮建筑内部空间、外部空间及对周边环境的影响作用。餐饮空间适应性指餐饮空间作为历史街区基础业态构成,相对历史街区历史格局、城市规划建设、空间格局和基础需求等条件的适应程度。内容涉及物质环境、社会环境、文化环境、经济环境、使用主体等方面。

餐饮空间适应性包括宏观和微观两个层面。宏观层面指餐饮空间对其所处的物质环境、社会环境、文化环境、经济环境等外部环境及其变化的适应能力。微观层面指餐饮空间能够满足使用者需求,适应使用者行为特征及心理特征的能力。对于特定的历史街区,餐饮空间的适应程度高意味着以这种空间模式和规模进行规划建设,可以发挥餐饮空间的最大综合效益,提升街道空间品质,为历史街区注入活力。

研究过程

控规分析

《北京旧城25片历史文化保护区保护规划》(2002)在调查和评估的基础上制定了统一的保护规划原则和要求,其中大栅栏地区的保护规划由北京市规划委员会和北京建筑工程学院建筑系共同编制,保护规划范围依据《北京旧城历史文化保护区保护和控制范围规划》(1999)部分调整,总面积47.09ha。本文重点研究的大栅栏商业街-大栅栏西街-铁树斜街一带位于重点保护区内,街道传统风貌较好。

图5 大栅栏片区保护和控制范围图(根据《北京旧城25片历史文化保护区保护规划》改绘)

大栅栏地区性质定位为民俗旅游、老北京传统商业购物和居住相结合的综合性传统文化保护区,众多的商业店铺是大栅栏地区潜在文化价值的重要载体。餐饮服务作为商业店铺的重要构成,大多知名度高,保存良好。

近年来,北京市委、市政府在规划、政策、资金和组织等方面开展了多项工作,多措并举地推动大栅栏地区的保护与发展,大栅栏地区逐步恢复了大栅栏商业街的历史风貌。

前期数据研究

整体上,在大栅栏地区内,南北向的前门大街和煤市街分别主要承担景观步行和交通作用,东西向的大栅栏西街则串联起以铁树斜街为核心的居民区。实际调研发现,大栅栏西街由东向西在街道尺度上,由宽敞笔直的步行街延伸为盘根错节的胡同;建筑形态上,由规整统一的立面扩展为纷杂多样的门面;街道氛围上,由喧嚣的商业街道转变为安静的居民区,总体上呈现明显的过渡变化。

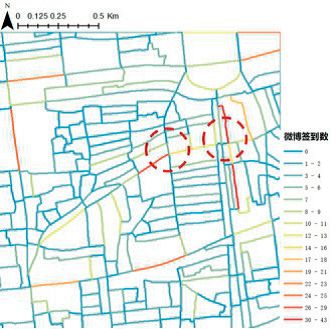

图6 区域结构

如果把大栅栏西街视为景观、公共街道及居民区三种力量共同作用的载体,大栅栏西街与煤市街、前门大街的路口交汇点,则视作不同力量的交汇处。由微博签到热度反应出的街道热度图可以看出,两个交汇路口为区域的热度核心,向周围逐渐消退。对比交通可达性,其他主要或是更加重要的交通与景区、商业区节点,则没有显示出这一特点,体现出该地区不同力量交汇下双核心的特殊性。

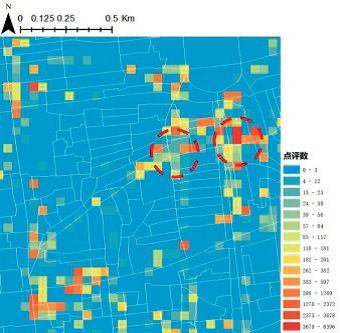

图7 基于微博签到的街道热度

图8 交通可达性

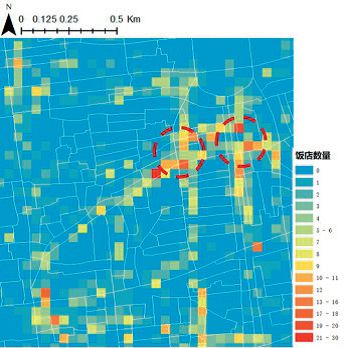

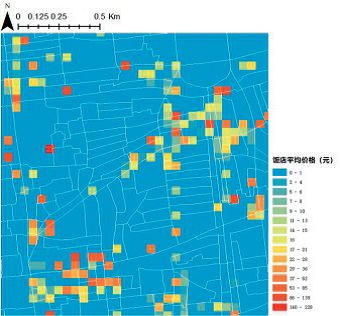

聚焦餐饮业,街道热度交汇核心的特点明显反应于饭店的密度和热度,热度的重心则在此基础之上明显向作为景观步行街的前门大街偏移,进一步反映出双核心不同的性质。饭店价格方面,大栅栏西街范围呈现由西向东的明显提升,低端饭店比例逐渐缩小。

图9 饭店分布密度

图10 基于点评数量的饭店热度

图11 饭店平均价格分布

图12 饭店具体价格分布

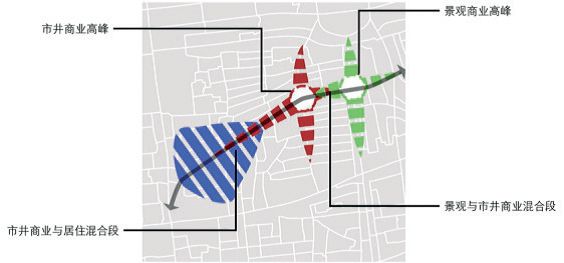

综上所述,大栅栏地区在景观步行街、城市公共街道与居民区的共同影响下表现出双核心的重要特性,而这种特性又在大栅栏西街上反应最为明显。前门大街与大栅栏商业街的路口、煤市街与西街的路口两个不同的核心反映出市井商业高峰和景观商业高峰,与周围前门大街、铁树斜街及深处居民区相互交杂,形成两条功能不同与氛围鲜明的混合过渡段。

图13 大栅栏街区双核心分布特征

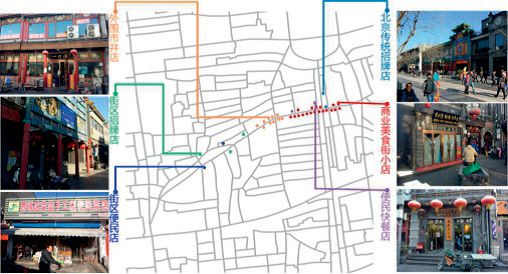

图14 大栅栏街区不同类型与特点的饭店大致分布状况

问卷与访谈调研

本文通过对大栅栏地区历史格局发展与整体空间形态进行描述,按规划目标、商业业态、居民聚集度、人流量等因素将研究范围由东向西以路口为节点划分为大栅栏商业街、大栅栏西街、铁树斜街三个区段,并根据前期及实地调研描绘出不同类型与特点的饭店大致分布状况。在此基础上进行问卷与访谈调研,共计发放问卷40份,有效问卷35份,其中本地居民9份,游客26份。

问卷与访谈结果分析

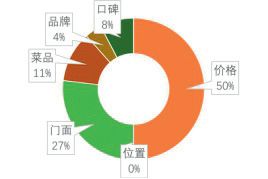

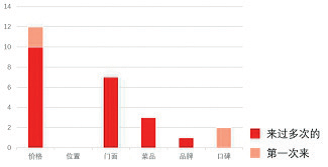

图15 游客选择饭店的标准

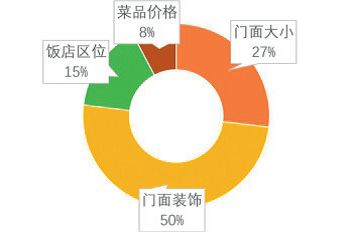

图16 考量特色的标准

由问卷结果分析,价格是游客进行就餐选择的最主要因素,其对价格的判断很大程度决定于饭店所处的位置以及门面装陈。而来过几次或是常来的游客对于餐馆的选择则很有针对性,更多依赖于自身经验及饭店口碑,如其青睐的对象——铁树斜街上的秋林私家菜,最初只是在本地居民中非常有名,媒体曝光宣传之后则吸引了大量饮食爱好者与前门的“熟客”。

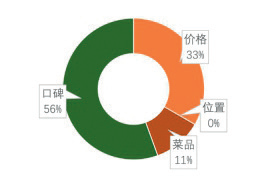

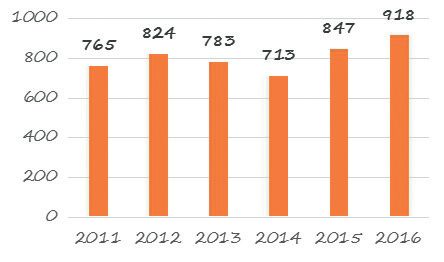

本地居民对饭店的选择十分具体,带有强烈的“熟客”情节,并且对价格同样敏感,不少居民表示饭店涨价便不再常去。此外,年轻人对饭店、早点店等具有较强的依赖性,而老年人则几乎没有和周围餐馆发生任何联系。

图17 居民选择饭店的标准与使用频率

认知地图分析

将被访者(或由作者代笔)绘制的认知地图叠合,分析得知:游客对本地区餐饮空间的认知多呈带状或片状,以前门大街、大栅栏商业街或(及)大栅栏西街为整体;居民则对地区内街区招牌店印象深刻,空间认知比较准确,对其他餐饮空间则少或无印象。

图18 叠合后的认知地图调研结果

总体上,大栅栏地区的餐饮空间整体性较强,空间环境、整体风貌与特色氛围良好,但可识别性、可意象性较低,进而影响人的行为和心理,易造成方向感和认同感缺失等问题。

研究结论

空间适应性分析

空间分布适应性

大栅栏商业街区段餐饮空间数量多,密度大,构成大栅栏商业街基础支撑业态。餐饮空间分布相对平均,街头巷尾及街道开阔处分布更加密集。

大栅栏西街区段餐饮空间数量较少,密度较低,分布呈明显向大栅栏商业街靠拢趋势,符合从以商业为主的繁华商业街向以居住为主的居民聚集区的过渡特征。

铁树斜街区段餐饮空间数量少,密度低,分布相对分散,铁树斜街与樱桃斜街、韩家胡同交汇处交通可达性高且场地开阔,分布明显密集。

使用主体适应性

大栅栏商业街区段餐饮空间的规模及建筑体量差异性大。餐饮空间类型以北京传统招牌店、商业美食街小店为主。其中,规模较小的餐饮空间多沿街设置,可达性高,空间灵活性高。使用主体为由前门大街流入的游客,以参观体验为主要行为,对餐饮空间的心理预期多为游览过程中的体验部分。小型餐饮空间以开敞式、窗口式融入街道,丰富参观体验,并能够满足游客的行为特征和心理需求。

大栅栏西街区段餐饮空间规模及建筑体量适中,餐饮空间类型以街区招牌店、外围市井店为主,另有少量地方特色店分布于此。使用主体以部分游客和当地居民为主。游客选择餐饮空间的主要影响因素是区位和价格,当地居民则习惯将德缘烤鸭店作为日常餐饮、小型聚会和招待宾客的主要选择。

铁树斜街区段餐饮空间规模较小,多为沿街的民居改造。使用餐饮空间类型以便民快餐店为主,能够满足当地居民及途经游客的基本用餐需求,符合当地居民用餐习惯。餐饮空间能够从一定程度上体现市井生活特色,吸引游客体验。

形式环境协调性

大栅栏商业街区段餐饮空间立面形式相对统一,符合城市规划建设控制和历史街区风貌保护要求。具有一定的视觉美感,符合整体风貌。但缺乏识别性、标志性。游客对餐饮空间的认知往往停留在地区维度,游客对餐饮空间的印象对大栅栏商业街的繁华业态和商业密集度依存度高。

大栅栏西街区段餐饮空间风格杂糅,市井特色明显。其中后来才出现的餐馆明显是有统一规划的痕迹在,但出于某些原因这种统一并未实施在早期已经存在的餐饮空间。

铁树斜街区段餐饮空间规模和建筑体量较小,形式美感普遍较差,由私人建设经营。但具有市井气息,一定程度上符合当地居民生活状态,满足基本需求。

空间适应性结论

总体来看,通过对大栅栏地区物质环境、社会环境、文化环境、经济环境、使用主体等方面的背景研究及餐饮建筑内部空间、外部空间及对周边环境影响的调查研究与理论分析得知,餐饮空间作为大栅栏历史街区的基础业态构成,相对历史街区历史格局、城市规划建设、空间格局和基础需求等条件具有较高的适应程度,空间适应性良好。

规划建议

针对以上分析与结论,对大栅栏地区餐饮空间规划提出以下建议:

基于目前餐饮空间较好的空间适应性,以现状空间模式和规模进行规划建设,可以发挥餐饮空间的综合效益,提升街道空间品质,为历史街区注入活力;

通过对建筑形态、色彩、高度的控制,维持大栅栏历史街区整体风貌的统一性、和谐性,在此基础之上加强餐饮空间形式的识别性和标志性,进一步加强人的空间感知和认知;

将餐饮空间作为城市公共空间的一部分,增加公共性、开放性和人的参与度,进一步激活街道,提升街道空间品质和活力;

结合大栅栏有机更新计划,实施人口更新、产业更新,聚焦公共空间、单体更新,实现整个地区的整体性、过渡性的有机更新。

研究局限性

本文研究具有以下局限性:本文对本地区的基础信息需要进一步挖掘;以大栅栏地区餐饮空间的主要使用主体即居民和游客为调查对象,未能对全部使用人群进行访问和调研;未能对大栅栏地区全部范围及其他历史街区餐饮空间进行调研,研究规模有限;未能对调研范围的餐饮空间进行逐一分析与评价,研究精度可以进一步提升;对餐饮空间适应性的分析缺乏定量评价。

(本文图片除特别注明外均为作者绘制。)

注:此文由2017年清华大学秋季课程《大数据与城市规划》课程论文改写。

参考文献

邬伦 et al. 基于网络K函数法的地理对象分布模式分析——以香港岛餐饮业空间格局为例[J]. 地理与地理信息科学, 2013, 29(5): 7-11.

李新阳. 上海市中心城区餐饮业区位研究[D]. 同济大学, 2006.

包美霞, 金成功. 呼和浩特市餐饮业空间分布与集聚特征——以美团网为例[J]. 佳木斯职业学院学报, 2017(1): 453-454.

谭欣 et al. 北京市主城区餐馆空间分布格局研究[J]. 旅游学刊, 2016, 31(2): 75-85.

舒舍玉 et al. 城市餐饮业的空间格局及影响因素分析——以厦门市为例[J]. 热带地理, 2012, 32(2): 134-140.

周爱华 et al. 北京城区餐饮老字号空间格局及其影响因素研究[J]. 世界地理研究, 2015, 24(1): 150-158.

田燕, 周尚意. 北京市老字号企业的空间集聚分析[J]. 创新, 2015, 9(6): 42-47.

杨艳. 基于游客体验的历史街区旅游偏好研究——以南京门东街区为例[J]. 市场周刊:理论研究, 2016(12): 49-52.

徐秀美, 李洁. 历史文化街区顾客餐饮满意度分析——以昆明文明街为例[J]. 旅游论坛, 2011, 4(2): 28-31.

程文, 姜雪. 哈尔滨道外历史街区餐饮特色保护与更新研究[C]//2014中国城市规划年会. 2014.

北京市规划委员会. 北京旧城25片历史文化保护区保护规划[M]. 北京燕山出版社, 2002.

作者单位:连璐、王越:清华大学建筑学院;尉方,清华大学土木系

发表评论