历史研究,在当下分科治学的大环境下,所呈现出的面目越来越“碎片化”。具体到近代史研究上,这种“碎片化”的趋势更强。于是,阅读学术专著与学术论文时,常常会有“只见树木不见森林”之感。研究者可以在其具体的题目上钻得很深,但是,跳出具体题目,回到历史的大局中,这类过于“细分化”的研究,非但很难呈现出近代史的多层真相,反而使研究者与阅读者失去了全面认识历史真相的机会。

在《历史的本色:晚清民国的政治、社会与文化》的“绪论”与正文中,桑兵都表达了他对“碎片化”研究的反思与忧虑。既然看到了问题,那么桑兵本身是怎么做的呢?桑兵说:“近代史上人事繁多,看似彼此无关,实则互有联系,若为实事,不难把握,若为通则,不易驾驭。”突破分科研究的局限,回到问题本来不分科的状态,桑兵希望“尽可能依据各类相关材料,梳理史事本来的时空联系,由全过程和各层面最大限度地展现历史本相与前人本意”。

除了绪论,收入到《历史的本色:晚清民国的政治、社会与文化》的十四篇期刊论文,发表年代相距颇远,早者如《清末城镇结构的变化与商民罢市》发表于1990年,晚者如《“华南”概念的生成演化与区域研究的检讨》发表于2015年。从时间跨度与文章主题来看,比较集中地反映了作者研究近代史的时间积累与主题转换。各篇文章也可以问题分成几组:《拒俄运动与中等社会的自觉》《“北洋军阀”词语再检讨与民国北京政府》《“华南”概念的生成演化与区域研究的检讨》,这一组文章涉及政治史、社会经济史,但均从“概念”切入,探讨随着历史的发展“概念”的变化,及其与其他方面的互动。

“概念”的多重涵义

在《拒俄运动与中等社会的自觉》中,桑兵首先考证了“中等社会”这个词语出现的时空环境;其次,分析了梁启超等保皇派、趋新绅士、国内外青年学生在拒俄运动中对“中等社会”的不同理解与运用;再次,研究了中等社会在四民社会中的“四民”合为“国民”之后的历史作用。

现在的人们包括相当一部分历史研究者一起提起北洋军阀,头脑中往往会浮现出愚昧、落后、卖国等印象。但在复杂的晚清民国历史中,这并不能真正反映晚清与南京国民政府成立之前的民国历史。在《“北洋军阀”词语再检讨与民国北京政府》一文中,桑兵就主张,“北京政府”比“北洋政府”更能体现历史的本相。因为,晚清出现的“南洋”、“北洋”其实是地方概念,用地方概念去指代合法的全国性的政府,显然带有很强的偏见。实际上,“北洋军阀”到了1917年,才成为指向确定的专有名词。但是,在北洋系统中,没有私兵的段祺瑞则难以用“军阀”概括,后来归入“北洋军阀”的奉系张作霖,本来并不属于北洋系统。

“华南”作为一个地理或行政概念,其指代其实并不固定。民国时期的许多政府文件、民间运动会等活动在使用“华南”时,也往往含义不清。随着日本侵华,“华南”的地位彰显。而广州成为“华南”的中心,则与国共两党取得政权之后对于中央、地方权力关系的定位紧密相关。《“华南”概念的生成演化与区域研究的检讨》一文,反思了区域研究的理论与方法在历史研究中的弊端,主张历史发展的脉络出发,研究区域“概念”变化及其与相关史实的互动。

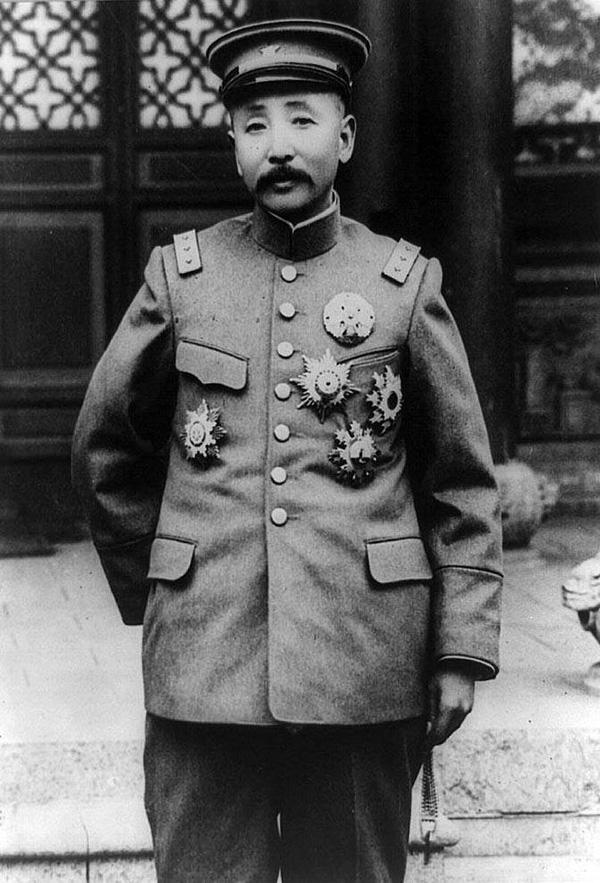

张作霖

学校中的风潮与派系

《从科举到学堂的中西学之争》《先锋与本体的冲突——壬寅浔溪公学第二次风潮述论》《国民党在大学校园的派系争斗》《1948年中山大学易长与国民党的派系之争》这四篇文章大致可以归为教育史研究,同时涉及到了思想史与政治史。

谈到近代思想史上的中西学之争,研究者大多比较关注精英思想家对中西思想的讨论与定位。其实西学东渐以来,中西文化或思想高下地位的变化,更加实际地表现在教育制度的变革中。《从科举到学堂的中西学之争》一文,就着重探讨了晚清教育改革中,科举与西学之争背后的决定因素。随着教育改革的进行,原来的科举制度下的经史子集四部之学,逐渐被纳入到西学分科之中,这实际上降低了科举之学的地位。而西学的“实用价值”是使得“中体西用”的“用”的重要性其实超过了“体”。失去了制度保障的科举之学,表面上在教育体制改革中得到了保护,其实这恰恰是其走向消亡的制度之墓。

《先锋与本体的冲突——壬寅浔溪公学第二次风潮述论》除了厘清公学风潮的过程之外,重点探讨的是,清末革命大潮之下社会舆论与学生团体对于学校风潮的影响。处于学校与风潮中的学生、老师被历史的潮流推着向前走,其为国为民的革命追求,往往是非理性的盲动。

《国民党在大学校园的派系争斗》与《1948年中山大学易长与国民党的派系之争》两篇文章重点都是谈的国民党中CC派与朱家骅派在大学中派系斗争,前文的时段主要是抗战时期,后文则是国共内战后期。两文着重分析了国民党派系的斗争对大学师生政治倾向的影响,以及国共两党在大学校园中势力的此消彼长。这两篇文章虽然可以归为大学史研究的范畴,但其涉及的问题在超则出了大学校园,展现出大学史与政治史互相交错的多层面相。

近代人物的多种面孔

《天地人生大舞台——京剧名伶田际云与清季的维新革命》《盖棺论难定:张之洞之死的舆论反应》《世界主义与民族主义——孙中山对新文化派的回应》《孙中山与科举制》,这四篇文章可以归为人物研究。

田际云作为清末的京剧名伶,因为其特殊的身份,得以出入宫禁,接触王公贵族、保皇派、革命党等政治力量。在戊戌维新之时,田际云甚至充当过光绪皇帝与保皇派的沟通纽带。由于戏剧改革与田际云自己对带有革命色彩的剧目的支持,他于1911年被清廷逮捕。桑兵通过对田际云的研究,再现了清季田际云等名伶在历史大潮中的多重关系及其在维新、革命中的角色。而在政治史的叙述中,这类人物往往湮没无闻,戏剧史所关注的也是其艺术成就,对其在历史中的多重作用则每每忽略。

张之洞

张之洞作为晚清洋务派的代表人物,是近代史的重点研究对象。1909年,张之洞死后,当时的报刊如《申报》《时报》《民吁日报》《神州日报》《民报》对其生前身后事多有评论,反映出时人对张之洞及其与晚清政局的关系的多重看法。桑兵分析了这些报刊背后的各派政治势力及其政治立场,如革命派的《民报》几乎彻底否定张之洞的历史地位,而态度大体中立的《民吁日报》对张之洞的评论相对温和,桑兵认为这才是张之洞盖棺而论难定的决定性因素。报刊史、政治史也正是在这种交错中,显示出历史的复杂性与多面性。

五四运动以后,孙中山在世界主义与民族主义的问题上,与外部的英国、俄国、德国,内部的提倡新文化的新青年发生思想冲突。第一次世界大战之后,新文化派如胡适反对民族主义,提倡世界主义。来华的英国哲学家罗素也提倡世界主义,并得到梁启超等人的支持,来自俄国的克鲁泡特金的世界主义流行一时。在这种思想潮流影响下,不仅新文化提倡者与新青年们赞成世界主义,连孙中山的同志如蔡元培、戴季陶等对世界主义的观念也相当认同。在这种形势下,孙中山认为,世界主义目前并不适合被压迫的中国,民族主义才是中国实现独立、富强的思想基础。同时,孙中山“还将民族主义作为实现世界主义的基础”。桑兵说:“孙中山以后国际形势的发展,似乎处处印证了他关于世界主义与民族主义的论断的正确。”然而,对于民族主义、世界主义在中国近代史发展中的作用,桑兵对孙中山的观点保持了谨慎,他强调两种主义如何协调的得当还要等待实践的考验。

晚清以来,科举制的合理性逐渐受到质疑,近代史研究关注的大多是戊戌维新对科举制度的改革与清末新政的废除科举。关于革命党领袖孙中山对科举制的态度,学界研究不多。桑兵的《孙中山与科举制》,填补了这一空白。作为革命领袖,孙中山对科举制利弊的认识相当清楚,他一定程度上肯定科举取士的合理性,而对铨选、军功、保举等基本否定,认为这些是贪污腐败的制度原因。在1900年草拟的政纲中,孙中山主张变科举为专门之学,同时保留其形式。这样既可以显示出学堂并非只有做官一种前途,而同时有利于官吏的选拔。之后,孙中山进一步思考科举制与现代政治的关联,他的“五权分立”理论中的“考选权”与“监察权”就是从科举制中改良而来。桑兵说,孙中山的设想虽然没有完全落到实处,但是其立足国情、解决中国问题的思考方式却值得后来者借鉴。

袁世凯

民国政治研究的新视角

《民国开国的歧见、新说与本相》《南浔·湖社与国民党》两篇基本可以看做政治史的研究,同时涉及到思想史、区域史。关于民国开国史,现在一般的表述大体从革命党的立场出发,对于将清帝退位与袁世凯建立北京政府这条历史线索作为辛亥革命史的一条辅线。桑兵指出,在民国肇建的过程中,作为北方力量的清政府与袁世凯也起着重要的历史作用。其他各种政治势力也参与了这个历史过程,表达了其意见,这些都不应忽视。在清帝退位的问题上,清末的立宪派如张謇等人主张用“逊位”一词,表达清朝的正统地位;袁世凯出于不受革命党钳制的考虑则主张清帝“辞位”;社会党则坚决反对“逊位”说,认为这样的意思是袁世凯的权力来自清朝而非南京参政院。关于帝制与共和制的问题,现在一般认为两种制度不能并存,而当时确出现了“帝国共和主义”的理论。其他问题如单一制与联邦制、总统制与共和制的争论,也并非后来的革命史观表达得那样条理分明。

浙江湖州的南浔镇在近代产生了许多巨富如张静江、庞青城、周柏年等,这些人在近代史的许多重大事件中发挥了历史作用。1920年代,湖社成立,南浔人士占相当比例。南京国民政府成立后,湖社中的张静江、戴季陶、陈果夫、陈立夫、朱家骅等担任要职。然而同为湖社成员、国民政府要员的这些政治人物却经常争斗不止,影响了国民政府的派系力量构成。桑兵的南浔、湖社研究将区域史与政治史相结合,揭示了近代社会政治变迁中的多层真相。

这十几篇论文可以归为不同的研究方向,然而,反对分科治学的桑兵回到历史本身,通过具体的人与问题的研究展现出近代史的多层真相。突破原有立场与专门之学的局限,就会发现历史事件层次颇多、彼此交错,历史人物具有多种身份,互相关联,由此而构成的历史真相具有彼此关联的多个层次。

发表评论