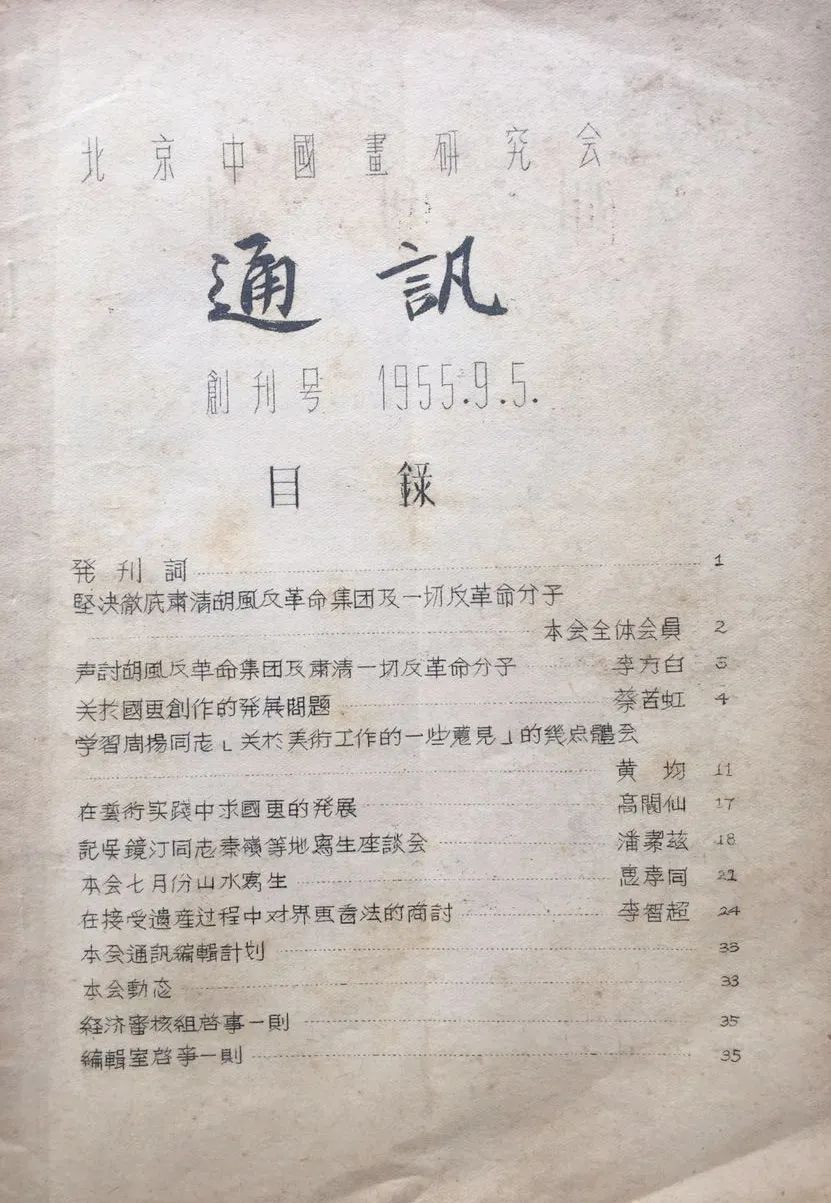

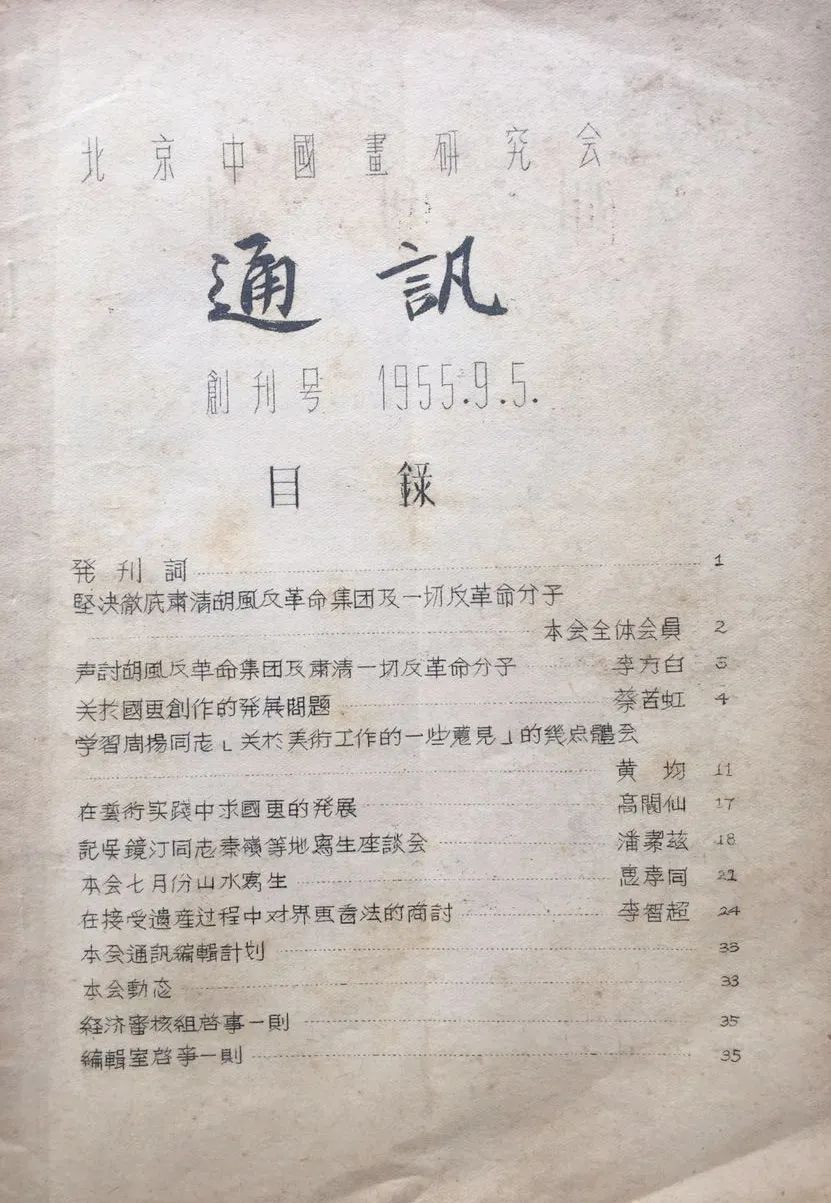

北京中国画研究会内部刊物《北京中国画研究会通讯》之创刊号,从第二期开始更名为《国画通讯》

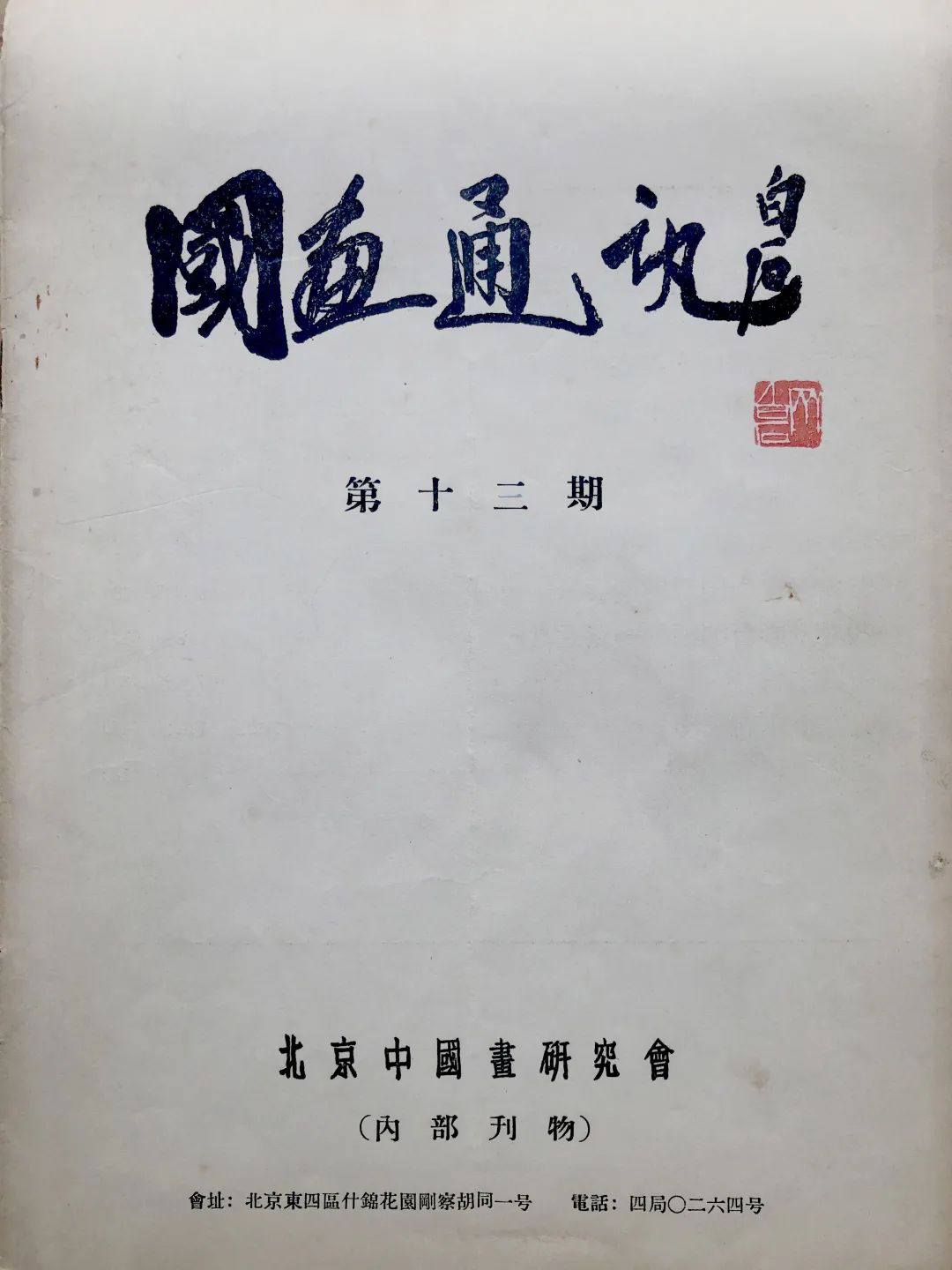

北京中国画研究会内部刊物《国画通讯》第十三期(1959年)

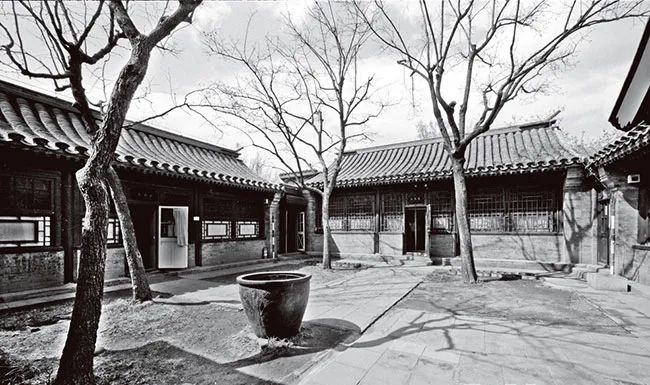

北京王府井北口丰富胡同19号,老舍的“丹柿小院”旧照,该地也是国画会老画家经常聚集之场所

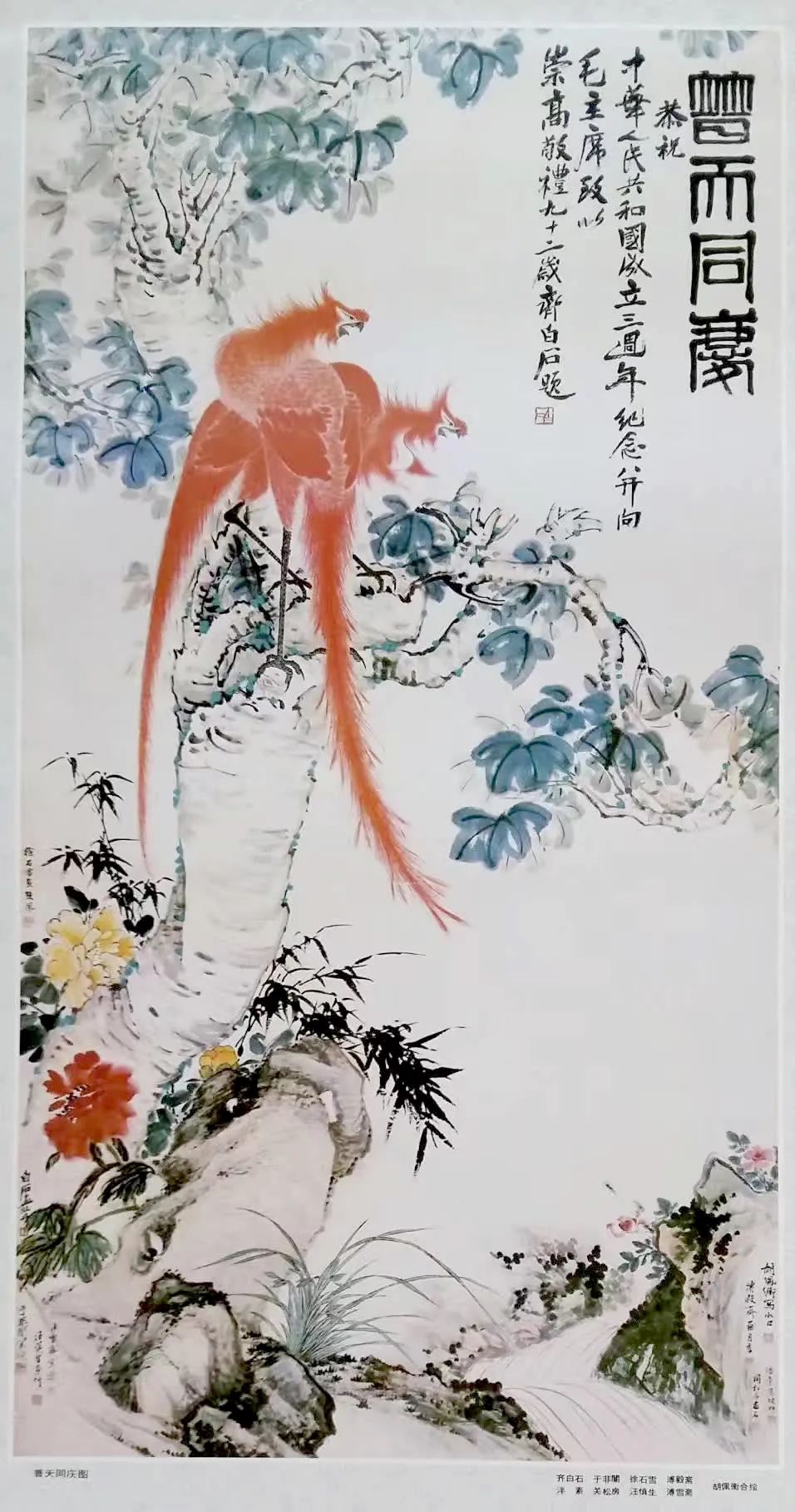

齐白石、徐雪石、胡佩衡、于非闇、傅毅斋、傅雪斋、汪慎生、关松房等人合作《普天同庆》 1952年(均为国画会核心成员)

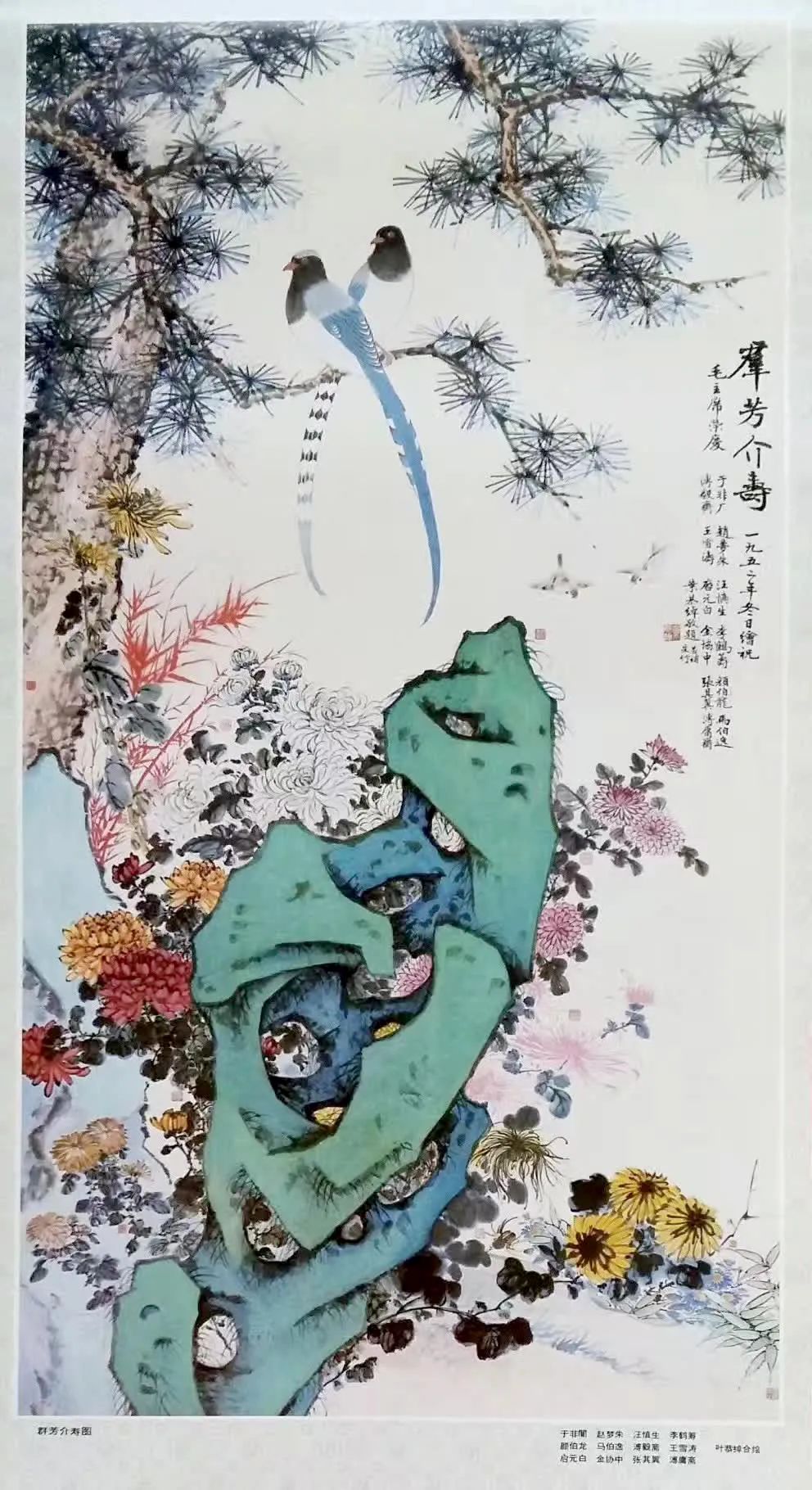

于非闇、赵梦朱、汪慎生、李鹤筹、颜伯龙、马伯逸、傅毅斋、王雪涛、金协中、张其翼、叶恭绰等人合作《群芳介寿》1952年(均为国画会核心成员)

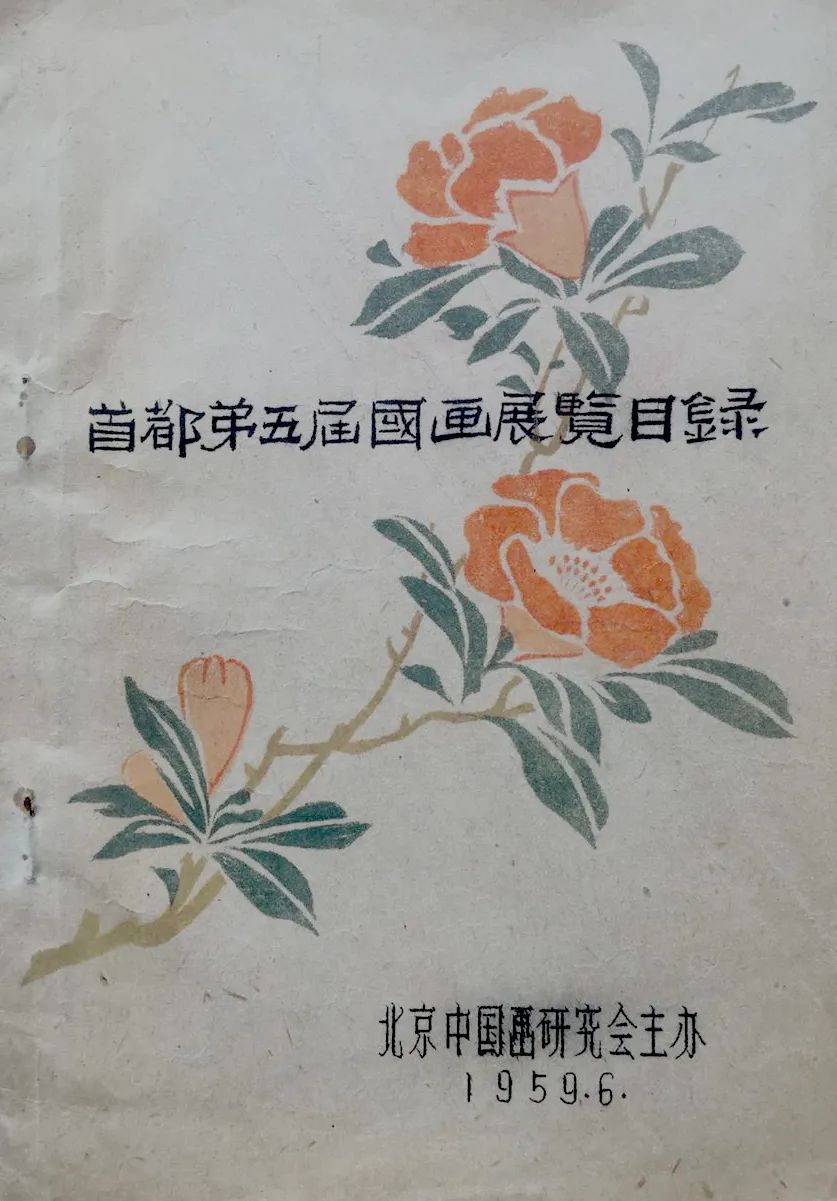

首都第五届国画展览目录(1959年6月,活动由北京中国画研究会主办)

从艺术到人民:徐悲鸿与中国现代版画

(1934-1953)

郝斌

内容提要:在中国现代艺术史和版画史叙事中,我们往往很难将著名美术家、教育家徐悲鸿先生与中国现代版画运动连接起来,但实际上,两者却有着亲密关联。徐悲鸿之于现代版画,将其纳入写实主义叙述框架之中加以肯定,有力推动了中国现代版画运动;版画之于徐悲鸿,则不仅饱藏了其深厚情感和艺术取向,亦在其艺术思想转型乃至个人改造中充当了重要媒介。这都使得徐悲鸿与中国现代版画彼此联结,构成了中国现代艺术史写作及徐悲鸿研究中一个既独特又颇引人注目的重要命题。

郝斌 重庆大学艺术学院讲师

重庆大学共和国研究中心研究员

中央美术学院博士

1934年徐悲鸿访欧在意大利米兰皇宫中国美术展展厅内合影。左一为徐悲鸿

1936年1月10日,由中苏文化协会、 中国美术会、中国文艺社联合举办的“苏联 版画艺术展览会”在南京中央大学图书馆开幕。图为展览开幕后嘉宾合影,二排左一为徐悲鸿

徐悲鸿《巴人汲水》 1937年 中国画 294×63cm 徐悲鸿纪念馆

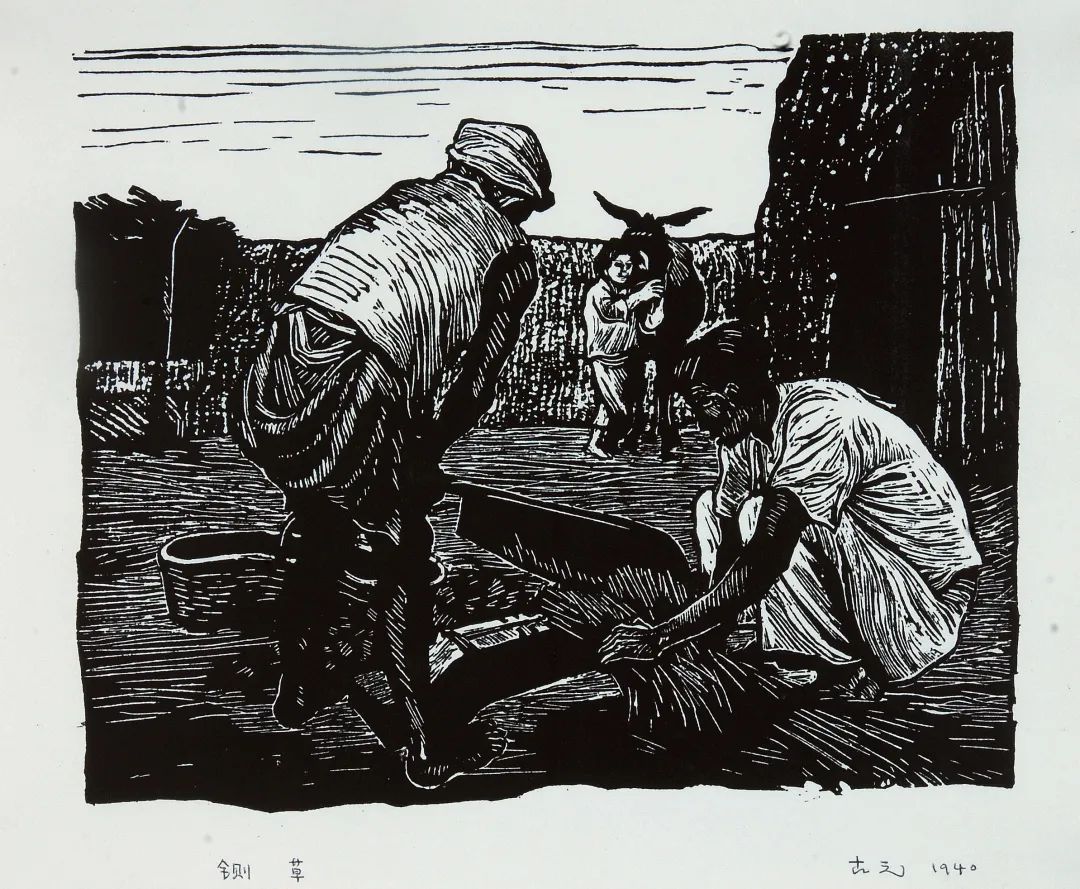

古元 《铡草》 1940年 木刻 17×21.5cm

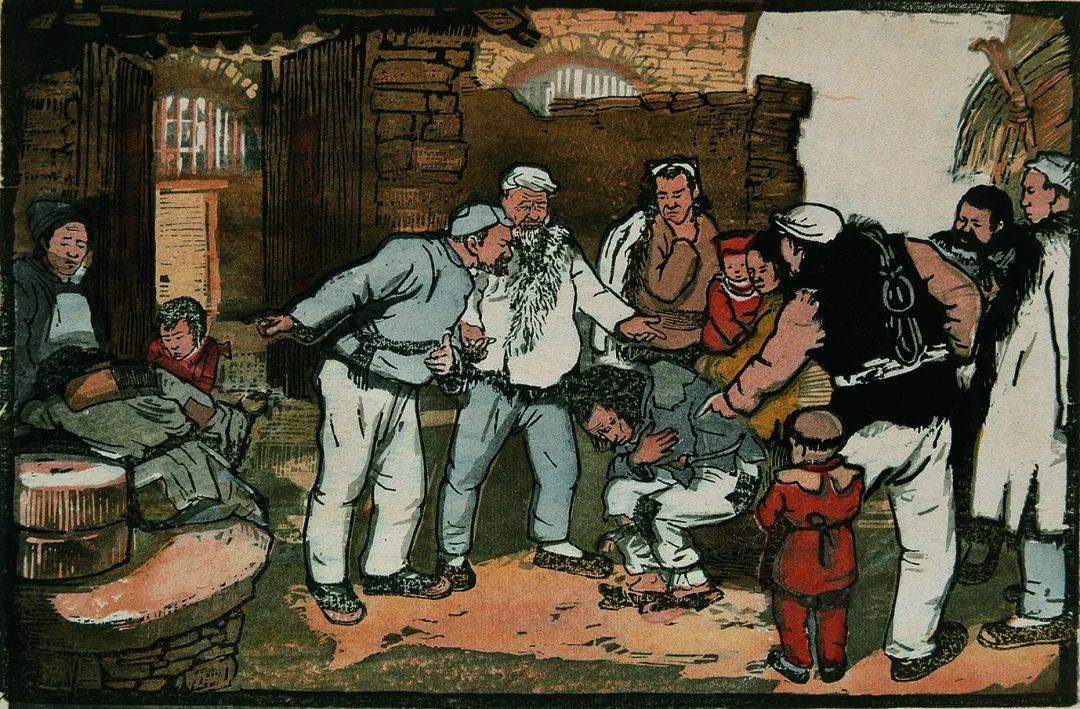

王式廓《改造二流子》 1947 年 套色木刻 16.4×25.6cm

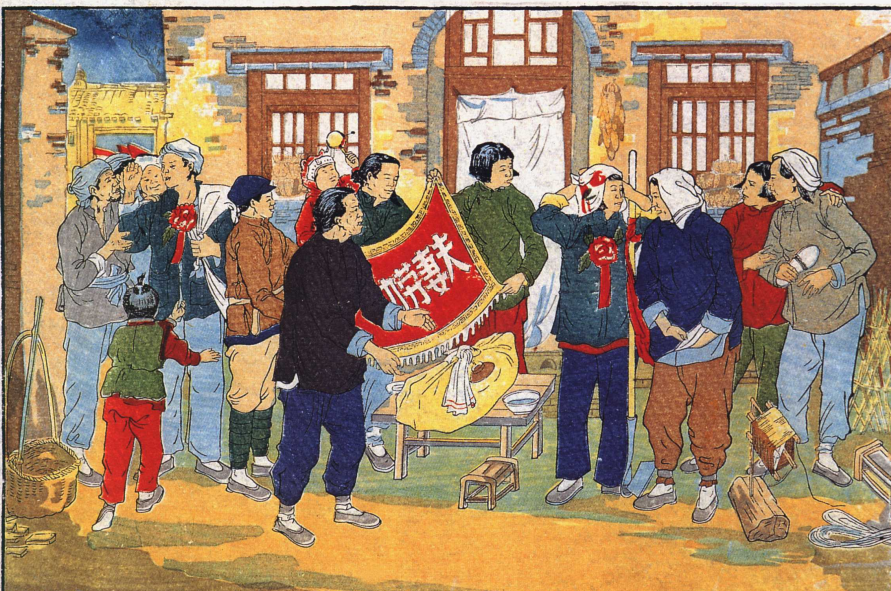

古一舟 《劳动换来光荣》 1950 年 水印木刻

“画记”者与抗战画的新探索

——赵望云1942年“西北旅行写生”释读

李惠子

内容提要:20世纪40年代,赵望云曾三次赴西北旅行写生,对这三次写生整体概况及风格特征,学界已有部分成果,但具体到尤其在1942年西北之行研究及特殊性认识上却犹显不足。本文借助此次写生重要集合成果《赵望云西北旅行画记》、相关史料图像,通过揭示写生动因、分析旅行中作者的物象选择与视角呈现、重点对比其后同行者关山月写生之作,阐明正是“画记”者身份造就了赵望云1942年西北旅行写生的特殊之处,借由该身份,在抗战政治文化语境中,他一方面将“西北”地理空间转化为谋求社会文化层面一体化的国族共同体的象征表达,在“国家”和“人民”之间建立纽带,配合时事导向宣传。另一方面,也从实践上探寻了此前个人思考新时代中国画发展的法门,而过程中发现的可比拟于江南之西北“趣味”更构成其后创作西北图式的一个主要来源。

李惠子 西安美术学院博士后

西安美术学院史论系讲师

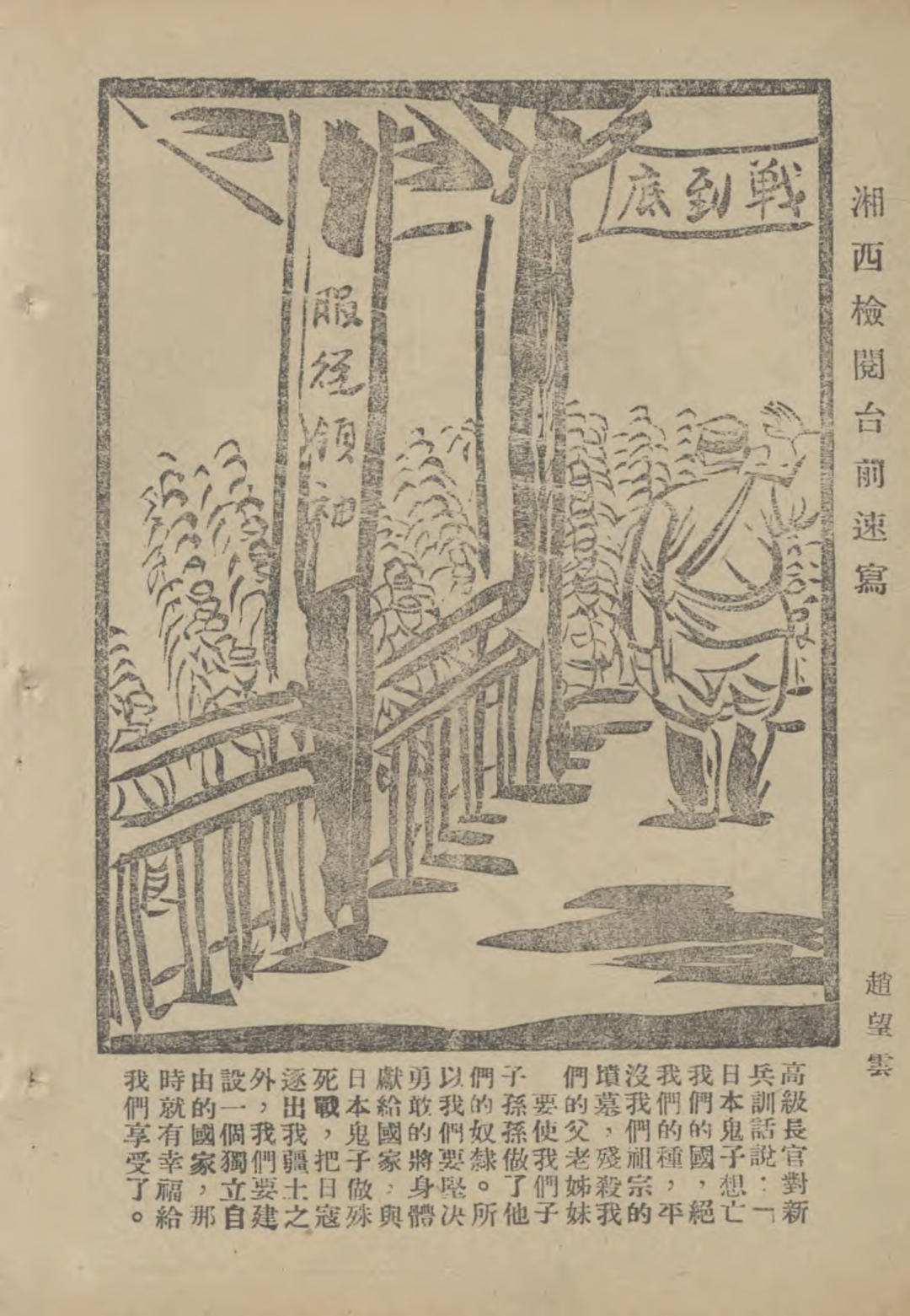

赵望云《湘西检阅台前速写》,《抗战画刊》1938年第20期

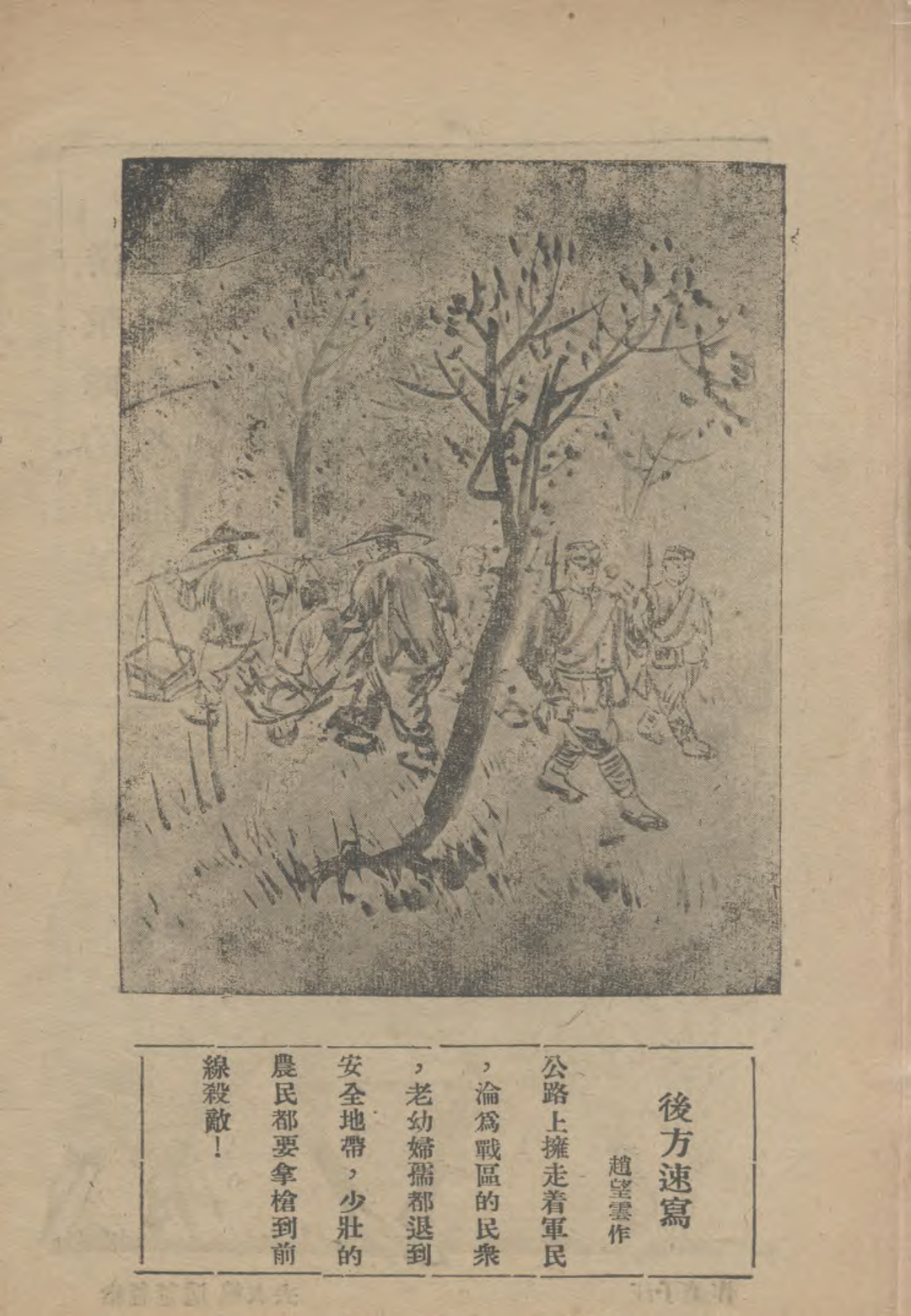

赵望云《后方速写》,《抗战画刊》1938年第21期

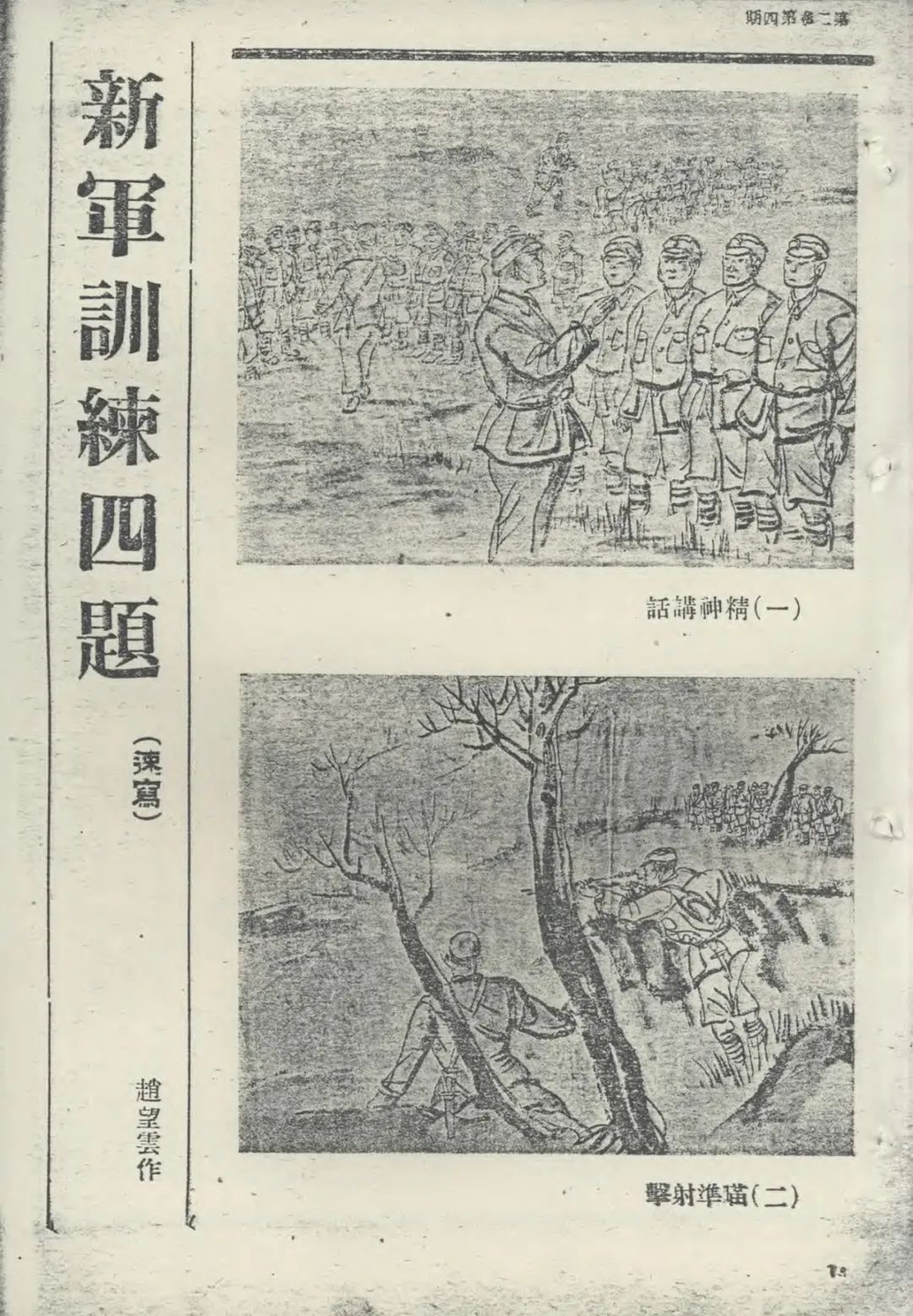

赵望云《新军训练四题》,《抗战画刊》1940年第2卷第4期

赵望云《成宝路上·明月峡》 1943年

赵望云《兰州市郊·伟大的黄河桥》1942年

赵望云《河西漫游·三十六 赛马会》1942年

自我批判与知识迷误:格林伯格艺术媒介观辨析

常培杰

内容提要:格林伯格的现代主义艺术理论在20世纪艺术理论的发展中占据了关键地位,是现代主义艺术发展逻辑的系统总结。在他看来,现代主义艺术循“自我批判”方法,从“媒介纯粹性”和“感官特殊性”角度确立了自身的能力范围和“形式正确性”原则。通过格林伯格的视角可以看到,现代主义艺术的发展进程是“物质媒介”与“形式媒介”的角力过程。虽然现代主义艺术的起点是回到现象和经验本身,借凸显“物质媒介”而走向形式自觉,但最终又循自反逻辑回到了观念领域。当代艺术的可能道路是以观念为媒介,跃回感觉领域。

常培杰 文学博士 中国人民大学文学院副教授

硕士生导师

危机与转型

——康有为、徐悲鸿、陈师曾与五四时期的

“中国画”批评

曾小凤

内容提要:透过五四前后康有为、徐悲鸿、陈师曾对“中国画”的批评性关注,可见中国画在五四时期遭遇价值危机的同时,也正是它向现代转型的历史时刻,尽管是以一种被迫按照西方标准自我改良的革命之路。这一现象突出地反映了中国传统文艺批评话语在近代中西文明碰撞与冲突中的“失语”困境,这里牵涉到晚清和五四两代学人基于不同身份立场、价值观念和文化期待对于“中国画”的认识和价值判断,被改变的不仅是画法、风格形式,更是中国画的基本格局和主体精神,乃至美术的性质和命运。

曾小凤 艺术学博士

中央美术学院国家主题性美术创作研究中心助理研究员

康有为 《写生入神》 1917年 徐悲鸿纪念馆藏

徐悲鸿 《康南海六十行乐图》 1917 年 纸本重彩 86×120cm

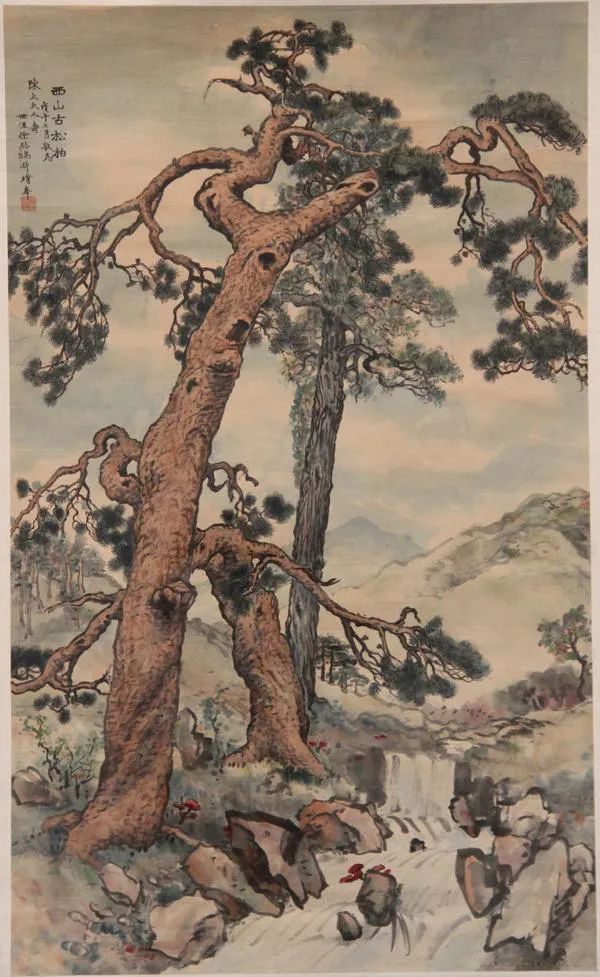

徐悲鸿《西山古松柏》 1918 年 纸本设色 85×51cm 徐悲鸿纪念馆藏

陈师曾 1919 年“槐堂”留影

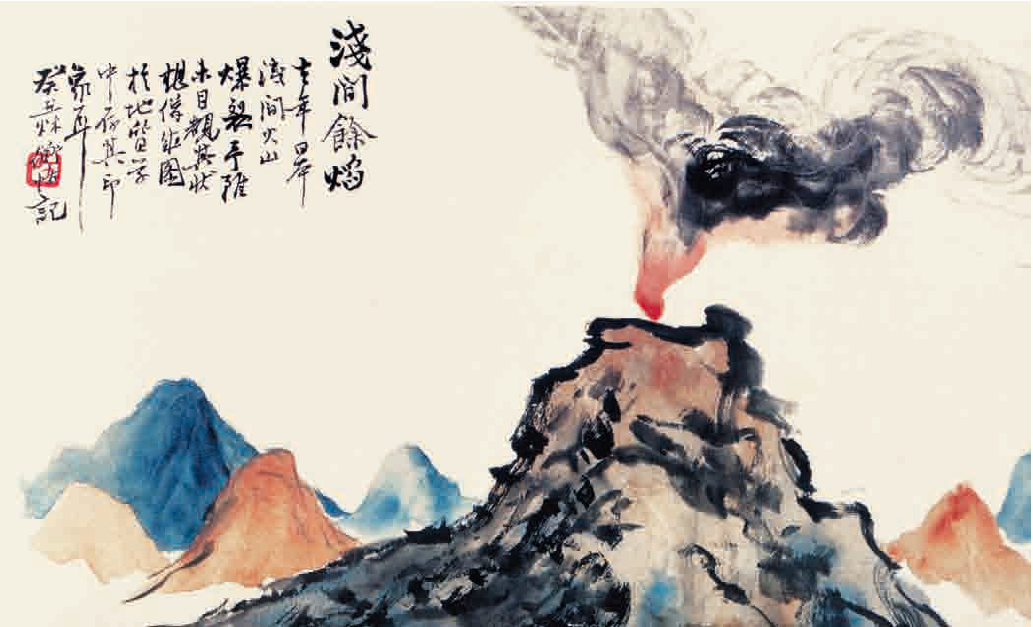

陈师曾《山水册页之五:浅间余焰》1913年 纸本设色 20x30cm 北京市文物公司藏

陈师曾早期纸本水彩《乡间小路》

学报编辑部 戴陆 / 整理

本期编辑 / 孙文

主编 | 吴 琼

发表评论