王东杰老师在导言中曾套用法国人类学家列维-斯特劳斯的话,说自己的研究有时是在“在语言学的垃圾箱中”找材料,(王东杰 2019:43)此话固然是谦虚之辞,却也多少体现出这本书特殊的问题意识。诚然,与语言学相关的内容占了本书绝大部分比重——然而我们却不能说这本书是一本语言学著作,或是一本学理性质的语言史著作,因为作者明确表示:“我自己研究的作为讨论‘过程’的语言(而不是作为讨论“工具”的语言)”。(王东杰 2019:41)

什么是讨论“过程”的语言?一个很明显的事实是,我们今天所理解的“语言学”与传统意义上的“语言学”(或谓“小学”)存在着不小的差距,甚至可以说是断裂,两者之间的差距不止在于语言学内部,而在于一个时代整体转型背后传统与现代、本土与外来之间的复杂博弈。对于作为讨论“工具”的语言来说,客观性是一个必要的预设前提:这意味着需要超越外在于“语言”的种种具体情境,上升到一个抽象的、不言自明的“知识”层面。而作者想要返回的,正是这种“知识”最初何以生成、何以定型的曲折原貌。或许这些暧昧而模糊的“过程”正是语言学所已经过滤并弃置于“垃圾箱”里的残渣吧。关于如何处理这些“残渣”,作者在书里这样写道:

因此,书中所引时人论说,有不少在今贤看来可能充满讹谬,不过这并不重要。我无力亦不欲以今日语言学的研究结论,衡量彼时人们的专业水平。我关心的是历史的实相:过去的人想些什么,怎样思想,意欲何在,效应如何?我希望用当时人的视角、思路、用语去解说他们的取向、态度与立场。即便是“聋子的对话”,也会展现出一种立场的差异,提示时人的观念和心态中的一些深层欲求。历史研究者无权用预先准备好的“正确”观点对史料加以剪裁。如果历史本身是毛茸茸的,那就保留它毛茸茸的状态。(王东杰 2019:39)

这样的处理方式,与福柯在《知识考古学》里所强调的“话语实践”颇为相似:“(考古学)不在于——不再在于——将话语当作(诉诸内容或再现的能指要素的)符号的集合来探讨,而是当作那些系统地形成话语所言说的对象的实践来探讨。”(福柯 1969:66-67)因此,基于这样的问题意识,“国语运动”不仅成为本书的研究对象,更成为一种进入历史的途径;只不过它导向的不是一本确定的语言史教科书,而是若干历史横截面(切音字运动、汉语拼音化思潮、白话文运动、国语语言标准论争……)交错背后的共鸣、异响与驳杂。

在这里,许多我们今天看起来不言自明的“知识”或“悖谬”,放到不同人的立场上,放到不同阶段、不同语境中去理解,往往变得扑朔迷离:

【语言为本,文字为末,是这样的吗?】

沈学在《盛世元音》中说:

有曰:切音易于写读者,理也。独象形目治,切音耳治。目治无耳治之广远,耳治无目治之恒久,利害相抵也。(沈学 1896)

【文字愈简单,社会愈进化(文明)吗?】

章太炎跳出时人眼中只有西方的那个“世界”,对那些认为切音和富强之间具有直接因果关系的看法投以嘲笑:

今者南至马来,北抵蒙古,文字亦悉以合音成体,彼其文化,岂有优于中国哉?合音之字视而可识者,徒识其音,固不能知其义,其去象形,差不容以一黍。故俄人识字者其比例犹视中国为少。日本人既识假名,亦并粗知汉字。汉字象形,日本人识之不以为奇恒难了,是知国人能遍知文字以否,在强迫教育之有无,不在象形合音之分也。(章太炎 1908)

【“言文一致”即“以文就言”吗?】

曾几何时被教科书贴上“国粹主义”标签的刘师培,表达过这样的看法:

今人不察,于中土文字,欲妄造音母,以冀行远。不知中土文字之贵,惟在字形;至于字音一端,则有音无字者几占其半。及西籍输入,每于人名地号,移写汉名,则所译之音,扞格不相合,恒在疑似之间。又数字一音,均昧其所指,恒赖汉字形为区别。……若舍形存音,则数字一音之字,均昧其所指,较之日人创罗马音者,其识尤谬。知中国字音之不克行远,则知中国文字之足以行远者,惟恃字形。而字形足以行远之由,则以顾形思义,可以穷原始社会之形,足备社会学家所撷摘,非东方所克私。(刘师培 1908)

【白话文运动的“白话文”也是一种言文分离的“新文言”?】

中国字拉丁化运动者叶籁士这样批评提倡了二十年的白话文:

白话文语汇的贫乏,及其与大众口语的隔离的重大原因之一,未尝不是方块汉字阻碍了它的发展吸取各地大众使用的口语之故。凡执笔写过方块字文章的人,都能有这样的体验:他一定要把他的土话经过头脑的翻译,才能写成白话文(文言文更不必说)。企图用方块汉字来容纳方言土话,有如用筛汲水,永远是落空的!(叶籁士 1934)

如果说这样的表述略显偏激的话,鲁迅的分析无疑带有更多理性:

大众语文的音数比文言和白话繁,如果还是用方块字来写,不但费脑力,也很费工夫,连纸墨都不经济。为了这方块的带病的遗产,我们的最大多数人,已经几千年做了文盲来殉难了,中国也弄到这模样,到别国已在人工造雨的时候,我们却还是拜蛇,迎神。如果大家还要活下去,我想:是只好请汉字来做我们的牺牲了。现在只还有“书法拉丁化”的一条路。这和大众语文是分不开的。……不错,汉字是古代传下来的宝贝,但我们的祖先,比汉字还要古,所以我们更是古代传下来的宝贝。为汉字而牺牲我们,还是为我们而牺牲汉字呢?这是只要还没有丧心病狂的人,都能够马上回答的。(鲁迅 1934)

作者意图告诉我们,“国语”之建构与终结,正是在这样众声喧哗、古今(中外)对话的复杂场域中得以完成的。也许在读这本书前,我们依据既有的知识储备对这些问题已有一套预设的答案;阅读的过程中却渐渐对这些答案产生了怀疑,并像上面那些疑问一样去纠结哪一个才是真正的“历史真相”;读完以后,或许会感叹一声:实在是剪不断,理还乱,似是而非的东西太多了。不曾想到,历史的确是由诸多“似是而非”所组成的,“语言学”也构成了它的一部分。

那些话语在学理意义上的对错以外,“说出那些话语”或许才是本书所要关切的:就像作者所说,国语运动各方之立论与他们对社会和政治利益(为公也是一种“利益”)的判断有关,每一个对“国语”的不同诠释,都描绘出时人各自理想中的不同“中国”。为了实现各自心中的利益,他们也必须诉诸全社会公认的价值观念,诸如爱国、平等、民智、民主等等——这些和民族主义一同输入的新词汇,在相互支撑中不断刷新20世纪中国的意识形态。(王东杰 2019:40)

“语言”于斯乃真正成为一个讨论“过程”。甚至成为“讨论工具”的讨论“过程”(可参见第6章对中国语言学家“语言论述”的论述)——我们因此找到(或接近)了它毛茸茸的状态——这难道不是另一种“历史真相”吗?

【参考文献】

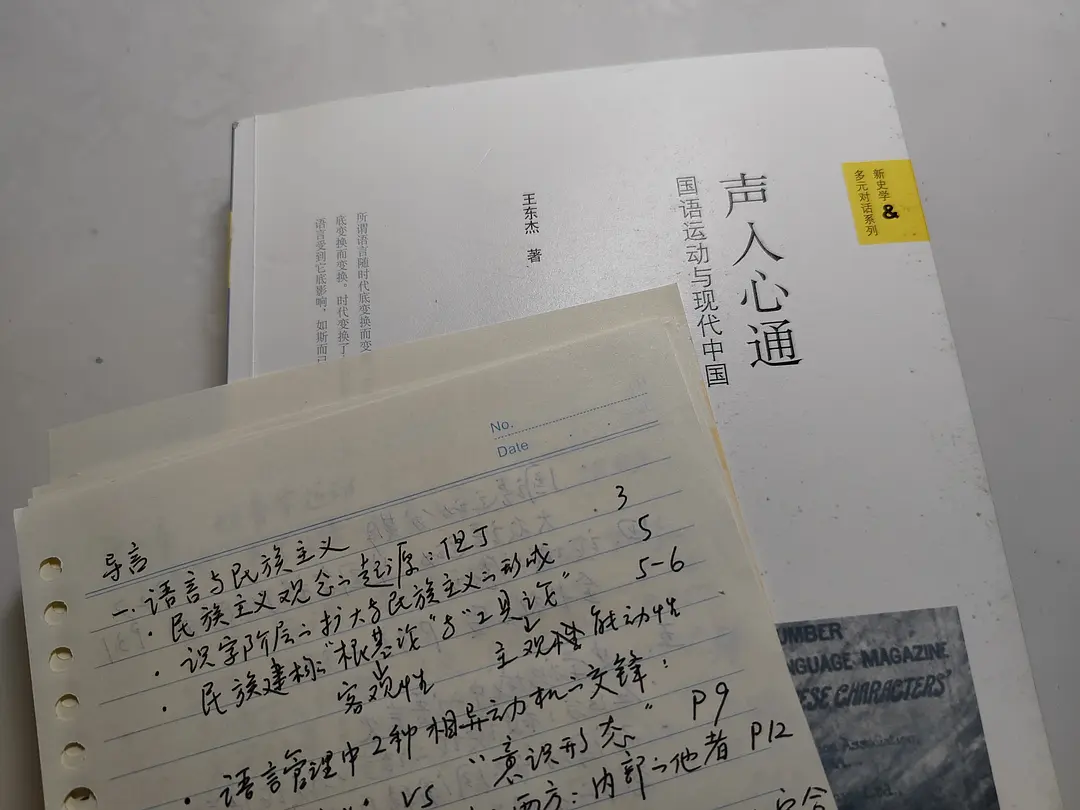

王东杰:《声入心通:国语运动与现代中国》,北京师范大学出版社,2019.

Michel Foucault: L'Archéologie du Savoir, Paris: Gallimard, 1969.(中译本参见[法]米歇尔·福柯著、董树宝译:《知识考古学》,北京:三联书店,2021)

沈学:《盛世元音》,《时务报》第12册,1896.

太炎(章太炎):《驳中国用万国新语说》,《民报》第21号,1908年6月10日.

刘师培:《论中土文字有益于世界》,《国粹学报》第4卷第9期,1908.

叶籁士:《一个拉丁化论者对于汉字拜物主义者的驳斥》,《中华日报·动向》增刊,1934年8月11,12日.

仲度(鲁迅):《汉字和拉丁化》,《中华日报·动向》,1934年8月25日.

发表评论