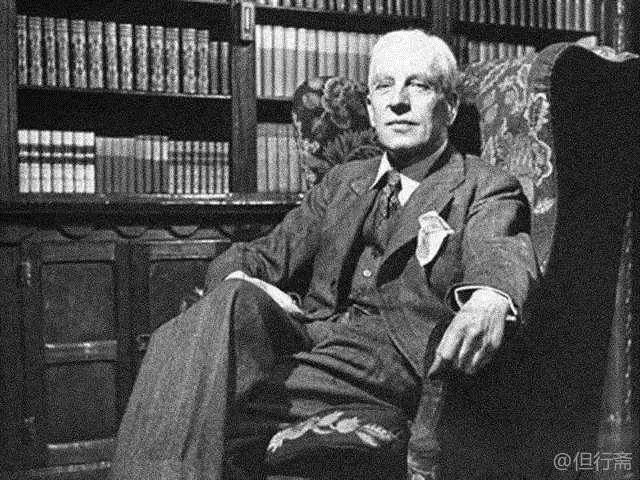

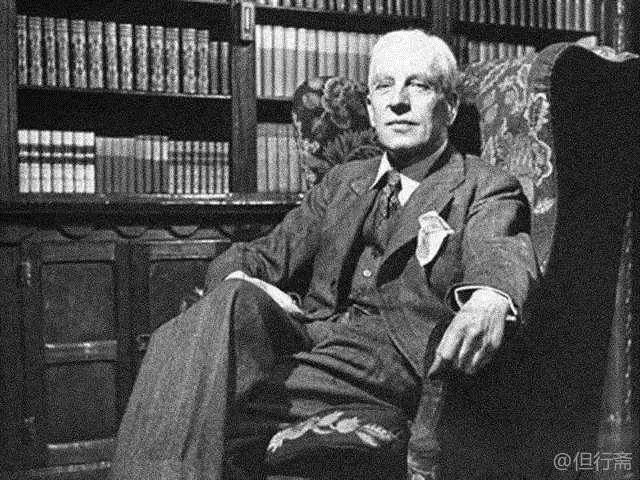

作者简介:阿诺德·约瑟夫·汤因比(Arnold Joseph Toynbee,1889年4月14日-1975年10月22日),英国著名历史学家,他曾被誉为“近世以来最伟大的历史学家”。他的史学巨著《历史研究》讲述了世界各个主要民族的兴起与衰落,被誉为“现代学者最伟大的成就”。

《历史研究》上册

【英】汤因比 著 【英】索麦维尔 节录

曹未风 译

第一部 绪 论

一 历史研究的单位1

01

历史学家在社会里生活和工作,他们的职责一般只明这些社会的思想,而不是纠正这些思想。在最近几百年里,尤其是在最近几个世代里,很想自给自足的民族主权国家的发展使历史学家们选择了国家作为研究历史的一般范围。但是在欧洲没有一个民族或民族国家能够说明它自己的问题。如果有任何一个国家能够这样的话,那就是大不列颠。事实上,如果大不列颠(或是早期的英格兰)本身不能构成一个可以自行说明问题的历史研究范围,我们就可以肯定地说所有其他现代欧洲的民族国家都没有这个条件了。

既然如此,那么单独研究英格兰的历史能不能了解它的历史呢?我们能不能把英格兰内部的历史跟它的外部关系分离开来呢?如果我们能够办到的话,我们会不会发现那些剩下来的外部关系全是次等重要的呢?还有,在进行这些分析的时候,我们会不会发现外国对于英格兰的影响同英格兰对于世界上其他各地的影响比较起来,是轻微得多呢?如果有这些问题的答案全是“是”的话,那么我们就有理由得出一个结论,在不谈英格兰就不可能了解其他国家历史的同时,了解英格兰历史而不参考世界其他国家却是或多或少可能的。对待这些间题的最好办法就是把英格兰历史的发展过程回顾一下,看一看其中的主要阶段。从现代追溯到古代,其主要阶段可以说有这一些:

(1)工业体系的建立(从1775-1800年开始);

(2)责任制议会政府的建立(从1675一1700年开始);

(3)海外扩张(从1550-1575年的海盗行为开始,逐渐发展成为一个世界范围的国际贸易,热带属地的占有,在海外温带地方建立了新的使用英语的社会);

(4)宗教改革(从1525-1550年开始);

(5)复兴运动,包括这个运动的政治和经济、艺术和知识面貌方面(从1475一1500年开始);

(6)封建制度的建立(从十一世纪开始);

(7)英格兰人从所谓英雄时代的宗教信仰到皈依西方基督教(从六世纪末年开始)。

把英格兰人历史的一般发展过程从现代到古代粗粗地回顾一遍以后,我们就会发现越是到古代,就越看不见自足自给或是孤立的証据。宗教改信是英国历史上一切事物的开端,而这件事完全是反对自足自给或孤立的说法的;这件事把六个孤立的蛮族社会合组成为一个新生的西方式的社会。至于封建制度,维诺格拉道夫曾经精采地証明过,在诺曼底人征服以前,它的种子就已经在英国的土壤里萌芽了。虽然如此,这一个萌芽还是由一种外来因素一一丹麦人的入侵一一刺激起来的;而这些入侵是斯堪的纳维亚人的民族大迁移的一部分。这个民族大迁移在法国也刺激了类似的发展,而诺曼底人的征服无疑地让它迅速地成熟了。至于复兴运动,无论在文化方面还是在政治方面,大家都认为它本来是从意大利北部吹来的一股带有生命的风。如果人文主义、君主专制、势力均衡这些东西,不是在大约1275一1475年间的二百年中已经在意大利北部,像暖房里的幼苗一样,得到了初步培养的话,它们就绝不可能在1475年以后,被移植在阿尔卑斯山以北地方。宗教改革也是这样,它并不是英国所特有的现象,它本来是欧洲西北部的一种普匾要求脱离南方的解放运动,因为在地中海西部的人们的眼睛只看着过去的死了的世界。在宗教改革当中,英国并没有领先;在大西洋沿岸的欧洲国家争夺海外新世界的竞赛中,它也有领先。它是在同一些巳经在场的强国进行了一系列的斗争以后,才以一个比较后来者的资格取得了胜利。

02

现在还剰下最后两个阶段需要加以研究:议会制度和工业体系的发生——一般人常认为这都是从英国本土生长起来,然后叉从英国传播到了世界各处的。但是权威的学者们却不完全支持这种锐法。关于议会制度,阿克顿勋爵说:“一般历史当然并不是由于国内原因推动的,而有更广阔的原因。近代法国王权的兴起和英国当时的情况都是一个同样性质的运动的一部分。波旁王朝和斯图亚特王朝的结果虽然不同,但是它们却遵守着同一法则。”换一句话说,作为英国地方产的议会制度也不是英国所特有的,而是在英国和法国同时都起作用的一种力量的产品。

到英国工业革命的发生,我们不能引証比哈蒙德及其夫人更有权威的人物了。在他们的巨著《近代工业的兴起的序里,他们认为:工业革命所以发生在英国而不发生在别处的最大的原因,是十八批纪时英国在世界上所处的一般地位一一它同大西洋的地理关系和它在欧洲势力均衡中的政治地位。既然如此,.那么布立吞人的历史就可以说,不但在过去没有过,而且在将来也几乎可以肯定地说,不可能是一个孤立地“可以自行说明间题的历史研究范围”了。如果大不列颠是这样,那么就可以肯定地说对于其他民族国家当然更是这样。

我们简单地检査了英国历史,虽然得到了否定的答案,可是这个结果却也为我们提供了一个线索。这就是在我们回顾英国历史时所见到的各阶段,的确是某一个故事的各章节,而这个故事却是某一个社会的故事;英国只是这个社会的一部分,而除了英国以外还有别的国家也同样经过了那样的经历。事实上,所谓“可以自行说明问题的研究范围”看起来应该是一个社会,其中包括好几个同类型的东西,而英国只是一个代表——不仅有英国,还有法国、西班牙、尼德兰、斯堪的纳维亚等国家——上面引証的阿克顿的话,指出了这些局部和那个整体的关系。

发生作用的种种力量,并不是来自一个国家,而是来自更宽广的所在。这些力量对于毎一个部分都发生影响,但是除非从它们対于整个社会的作用做全面的了解,否则便无法了解它们的局部作用。一个同样的总的过程,对不同的部分发生不同的影响,因为不同的局部又以不同的方式反应和促进这个总的过程发生运动的动力。我们可以说一个社会在它生存的过程中不断地遇到各种问题,毎一成员都必须采取最好的办法自己加以解决。每一个问题的出现都是一次需要经受考验的挑战,在这样一系列的考验中,社会里的各个成员就不断地在前进中彼此有了差异。在这全部过程当中,如果要掌握在一个特定的考验之下的任何一个特定成员的行为的重要意义,而不或多或少地考虑到其余成员的相同的或不相同的行为,并且不把后来的考验当作整个社会生命里的连续不断的事件的话,那是不可能的。

03

要把这样一种说明史实的方法说得更清楚些的话,我们可以举公元前725-325年这四百年的古代希腊的城邦的历史作为具体的例子。

在那个时期开始以后不久;包括这许多城邦的那个社会遇到了一个由于人口增长而对于生活资料产生压力的问题一一希腊人民在这时候的生活资料差不多全是来自在本土上生长的为了国内消费的多种农作物。在这个危机到来的时候,不同的城邦采取了不同的对策。

有一些,像科林斯和卡耳基斯,解决它们多余人口的办法是在海外夺取农业土地作为殖民地——如在西西里、意大利南部、色雷斯和其他地方。用这种办法建立的希腊殖民地仅仅在地理区域上扩大了希腊社会的疆界,而并没有改变它的生活方式。在另一方面,某些城邦采取了另一些解决办法,其结果改变了他们的生活方式。

例如斯巴达采用了进攻和战胜它的希腊邻邦的办法来满足它的人民对于土地的要求。其结果斯巴达只有在对它的那些与它的气质相同的乡进行了顽强而不断的战争之后才得到了更多的土地。为了应付这种局面,斯巴达的政治家们便被迫把斯巴达的生活彻底军事化,他们的作法是复活了并且适当改变了许多希腊社会里所共有的某些原始的社会制度;而在这个时候,这些制度在斯巴达同在别处一样,都已经处于行将消灭的情祝之下了。

雅典对于人口问题的解决办法又有所不同。它使农业生产专业化,使它出口,同时为了输出还开始了制造业,然后又发展了它的政治组织,以便使一些由于这些经济上的新措施所造成的若干新阶级,能够在政治上也占有适当地位。换一句话说,雅典的政治家们由于成功地完成了一次经济上和政治上的革命,便避免一次社会革命;同时,由于他们自己的问题引使他们发现了这个解决共同问题的办法,他们便附带地还为整个的古代希腊社会开辟了一条新的前进途径。当伯里克利自己的城市发生了物质危机的时候,他所以说雅典是“全希腊的模范”,正是这个意思。

从这一个观点看来,不用雅典、斯巴达、科林斯或卡耳基斯而用整个古代希腊社会作为研究范围,我们就既能够懂得公元前725一325年这几个社会历史的重要意义,也能够懂得这个时期到后来一个时期的过渡的重要意义。如果我们孤立地研究卡耳基斯的历史、科林斯的历史、斯巴达的历史或是雅典的历史,我们纵然解答了问题,可是要想在可以说明问题的范围内得到可以真正说明问题的答案,却是不可能的。这样看来,我们能够在某种意义上卡耳基斯史和科林斯更是有代表性的,而斯巴达史和雅典史却采取了不同的方向离开了常规。但这却不可能解释这种离轨行为是如何发生的;如果这样,历史学家们就不得不被迫承认斯巴达精神和雅典精神之所以有别于其他希腊人,是因为它们在希腊历史的黎明时期就已经具有了特殊的内在因素。这就等于用一种假设来解释斯巴达和雅典的发展,说它们根本没有什么发展,而认为这两类希腊人从最初到最后都是与众不同的。这种假设事实是矛盾的。例如,在雅典的英国考古学校所进行的发掘,关于斯巴达就提供了惊人的証据,证明斯巴达一直到公元前六世纪中叶的生活方式同希腊其他社会的生活方式并没有什么显著不同。在所谓古代希腊文明时期,雅典传播给整个古代希腊世界的种种特点(同斯巴达对比的那些特点,斯巴达的特殊发展已经被证明是走进了一条死巷),也同样是后来取得的,它的起源只能在一般的观察中辨认出来。在所谓中世纪的意大利北部的威尼斯、米兰、热娜亚以及其他城市之间的差别,在近代的法国、西班牙、尼徳兰、英国以及其他西方民族国家之间的差别,也都是这样。为了便于了解局部,我们一定要把注意焦点先对准整体,因为只有这个整体才是一种可以自行说明问题的研究范围。

04

可是组成这种可以自行明问题的研究范围的这些“整体”究竟是些什么呢?我们怎样才能发现它们在空间上和时问上的界限呢?让我们再来看看英国史上的主要阶段的情况,看看以英国史作为一个组成部分的那个更大一些的整体是什么。

如果我们先看最后一个阶段——工业体系的建立一一我们就会发现这个所谓可以自行说明问题的研究范围的地理界限是包括了整个世界的。为了了解英国的工业革命,我们不但要考虑到西欧的经济情况,而且还要考虑到热带非洲、美洲、俄罗斯、印度和远东的经济情祝。可是,当我们上溯到议会制度,而且同时从经济万面转到政治方面的时候,我们的天地就缩小了。阿克顿勋爵所说的那种“波旁王朝和斯图亚特王朝”在英法两国所“共同遵守的法则”,对俄罗斯的罗曼诺夫王朝、土耳其的奥斯曼王朝、印度斯坦的帖木儿王朝、中国的清朝、日本的德川幕府就不起作用。其他这许多国家的政治历史如果也用同样的言语是不能说明的。我们在这里就碰到了一条界限。“波旁王朝和斯图亚特主朝”所遵守的“法则”在西欧的其他国家起作用,甚至还可以扩大到西欧的殖民者在海外所建立的那些新社会,但是它的力量却没有越过俄罗斯和土耳其的西部边界。在那条线的以东地方,当时是遵守着别的一些政治法则,而那些法则造成了另一些结果。

(选自《历史研究》上册【英】汤因比 著【英】索麦维尔 节录曹未风译上海人民出版社出版1959年8月第1版 1966年6月第2版)

发表评论