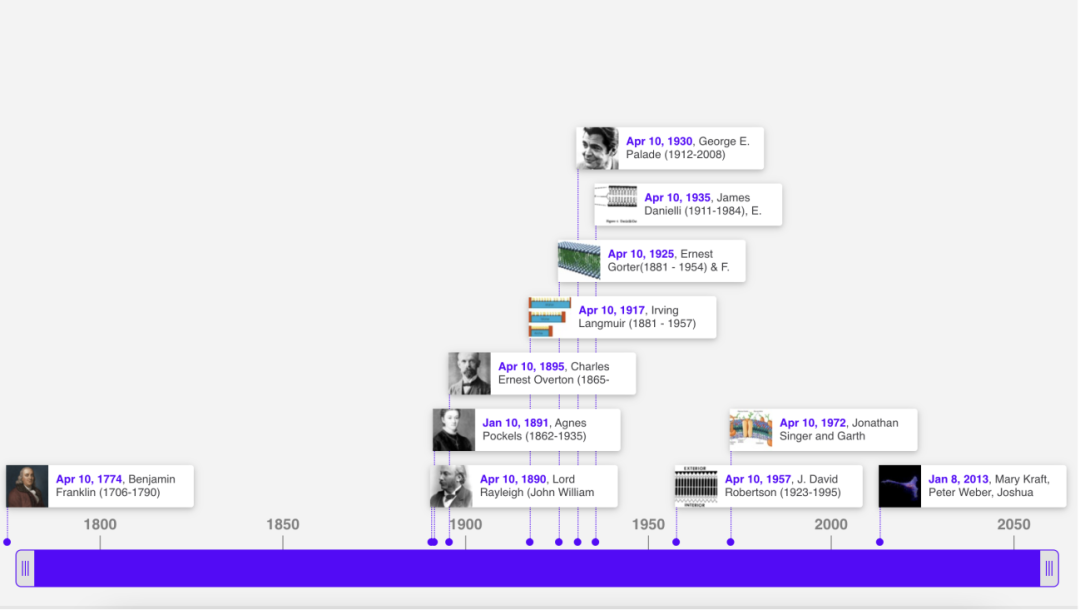

细胞膜的探索历程

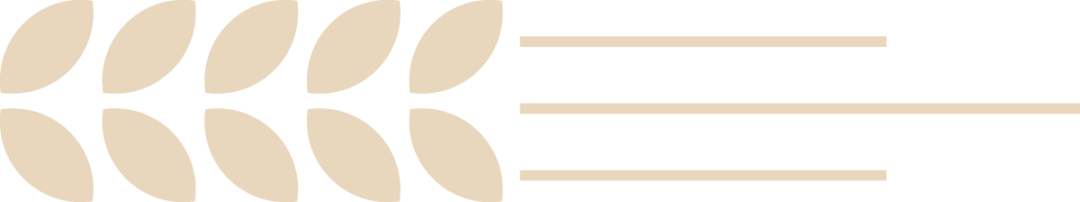

1665年,虎克在显微镜下观察到细胞壁。1895年欧文顿提出第一个细胞膜模型。从细胞壁到细胞膜,从1665年到1895年,中间经历了230年。

图1 虎克用自己制作的显微镜观察到的细胞情况

光学显微镜的发明带来了技术进步,推动了科学发展。这为细胞学说的提出创造了机遇。但是,科学家们误认为动植物细胞都由细胞壁(cell wall)围成。

虽然某些科学家猜测细胞应该还有一层半透膜,但是囿于技术的局限,这层“假想“的半透膜始终无法在显微镜下观察到,从而不被认可和接受。技术在带来突破的同时,也可能形成暂时的桎梏。

1855年,魏尔肖的朋友耐格里(K.W.Mageli)发现色素透入已损伤和未损伤的植物细胞的情况并不相同。他便通过细胞的渗透特性去研究它的“边界”(他首次把细胞“边界”称为“质膜”)。

耐格里和克拉默(Cramer)一起进行实验,通过实验发现细胞具有敏感的渗透特性,它的体积可以随着周围介质的不同渗透强度而改变。当细胞外面的溶质渗透强度大时,细胞就变小;溶质渗透强度小时,细胞就变大。耐格里提出,细胞与环境之间正是通过这种“边界”发生关系的。

耐格里在试验中还发现这样的情况:把丽藻属长导管细胞的一端放入水溶液内,另一端放进糖溶液,细胞内含物发生了传动障碍。在水中一端的细胞汁液流向糖溶液中的一端,并带着所有可移动的粒子。可是,原先已知的事实表明,蒸腾作用和渗透压加在一起也不足以将液体压到植物的上部,这两种力无法解释植物汁液流动的方向。因而耐格里认为,不得不假设有一股其他的力量,它们在纵壁,更可能在横壁上。这种力量加大了细胞溶液从下往上的流向。

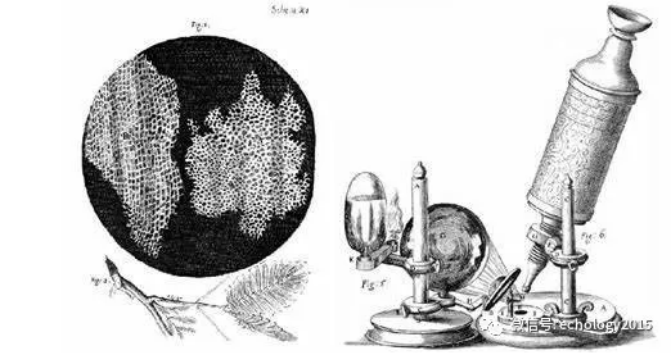

1897年,克莱因斯(Crijins)和赫定(Hedin)用红细胞做实验,同样也证明分子的通透性与其在脂质中的溶解度有关,且溶解度越大越容易通过。

此外,德国植物生理学家普费弗(W.Pfeffer)对植物细胞的渗透行为进行了大量的试验,并于1897年提出了两个重要的结论:第一,细胞是被质膜包被着的;第二,这层质膜是水和溶质通过的普遍障碍。同时,很快又发现,细胞膜这个屏障具有明显的选择性,一些物质可通过它,而另一些物质几乎完全不能通过。

1899年,英国生物学家、药理学家欧文顿(C.Overton)发表一系列关于化合物进入细胞的观察结果,他发现分子的极性越大,进入细胞的速度越小,当增加非极性基团(如烷基链)时,化合物进入的速度便增加。为了验证他的猜想,他选用了500种化学物质,测试细胞膜的通透性。欧文顿的结论是,控制物质进入细胞的速度的细胞膜是脂肪性物质,其中含有固醇和其他脂类。因此,当时确立了有一层脂质的膜围绕着细胞的认识。

图2 欧文顿的实验(上图左侧的科学家Meyer也曾独立完成类似实验)

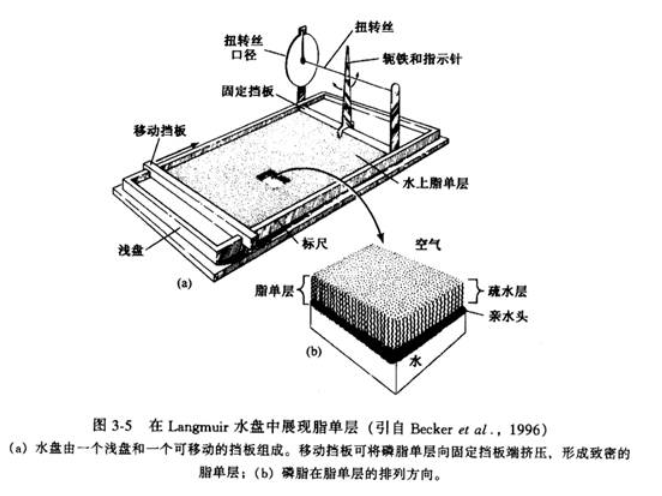

1917年,朗姆瓦(Langmuir)将磷脂溶于苯和水中,当苯挥发完以后,磷脂分子分布散乱,经过推挤,磷脂分子排列成了单层,而且每个分子的一端浸入水中,另一端浮于水面。成功将一层磷脂分子铺在了水面上!

图3 朗姆瓦水盘

1925年,关于细胞膜的研究涌现了两个突破性的实验。

雨果·弗里克(Hugo Fricke)通过测量红细胞溶液的电容,将细胞膜的厚度确定为3.3纳米。尽管是实验结果是准确的,但弗里克得出的结论是,细胞膜是由单层脂质构成的。

事实上,电容测量细胞膜厚度时,只测到了两层脂质疏水端。他将两层疏水端的厚度误判为一层脂质疏水端和亲水端的厚度之和。非常遗憾的是,弗里克用正确的结果,得出了错误的结论。

图4 雨果·弗里克的实验

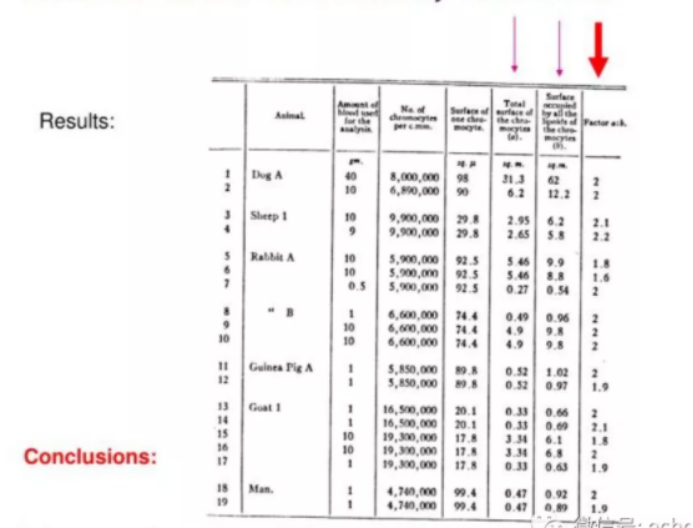

戈特(E.Gorter)和格伦德尔(F.Grendel)用丙酮(一种有机溶剂,可以溶解脂质)提取了人类红细胞质膜的脂类成分,将其铺展在水面,他们测量了两个数值,一是在显微镜下测量红细胞的表面积,二是利用朗缪尔(Langmuir)和布洛杰特(Blodgett)发明的实验装置将红细胞中提取的脂质铺成单分子层。列入表格后发现,单分子层的面积是红细胞表面积的两倍(下图数据表格最右侧一栏)。由此提出假说:细胞膜是由双层脂质构成的。

图5 戈特和格伦德尔的实验结果

(成立前提:a.红细胞的全部脂质都在膜上;b.丙酮法抽提完全;c.RBC平均表面积估算正确。(70%~80%偏低))

可是,他们测量红细胞表面积的数据有误,提取的脂质也不完全。非常幸运的是,他们通过不准确的数据,得出了正确的结论。40年后Bar重复这一试验发现红细胞膜平铺面积应不是70%~80%,而是1.5倍还有蛋白质表面,同时干膜面积是99μm2,湿膜面积则为145μm2。两项误差相抵,结果基本正确。

2O世纪初,科学家将细胞膜从哺乳动物的红细胞中分离出来,发现细胞膜不但会被溶解脂质的物质溶解,也会被蛋白酶分解。

1935年英国丹尼利(J.Danielli)和戴维森(H.Davson)发现质膜的表面张力比油-水界面的张力低得多,推测膜中含有蛋白质,从而提出了“蛋白质-脂类-蛋白质”的三明治模型。认为质膜由双层脂类分子及其内外表面附着的蛋白质构成的。1959年在上述基础上提出了修正模型,认为膜上还具有贯穿脂双层的蛋白质通道,供亲水物质通过。

图6 细胞膜“蛋白质-脂类-蛋白质”的三明治模型

1950年,斯约斯特兰德(F.S.Sjostrand)利用电子显微镜第一次观察到了细胞膜,但是,他将观察结果解释为蛋白质单分子层。

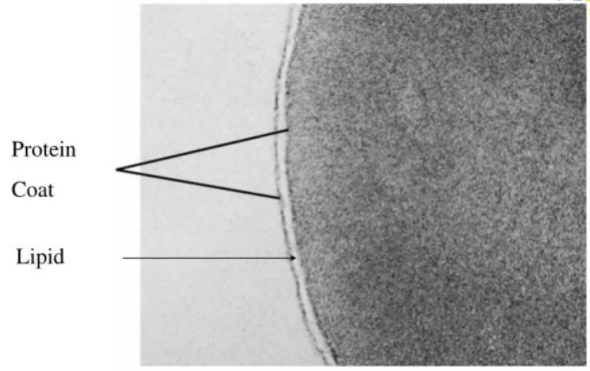

1959年罗伯特森(J.D.Robertson)用锇酸处理了细胞膜(蛋白质经锇酸作用后形成高电子密度的锇黑,在电镜下呈黑色),用超薄切片技术获得了清晰的红细胞细胞膜照片,提出假说:细胞膜由蛋白质-脂质-蛋白质三层结构构成。并且,罗伯特森将细胞膜结构推广到生物膜,并命名为单位膜。当时电子显微镜的使用需要在真空条件下,观察的生物材料需要脱水干燥,无法观察有活性的细胞。因此,罗伯特森错将单位膜描述为静态统一的结构。

图7 罗伯特森获得的红细胞细胞膜照片

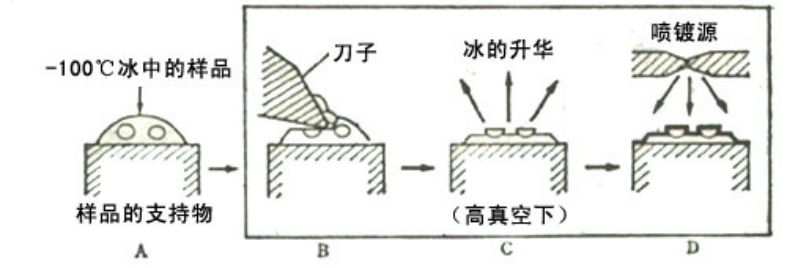

20世纪五六十年代冰冻电镜技术应用于细胞膜的研究,它使人们能在三维空间更好地了解细胞膜的结构,从而认识到罗伯特森“单位膜”模型中脂质双层中含有蛋白质颗粒。

冰冻蚀刻亦称冰冻断裂。标本置于-100˚C的干冰或-196˚C的液氮中,进行冰冻。然后用冷刀骤然将标本断开,升温后,冰在真空条件下迅即升华,暴露出断面结构,称为蚀刻。蚀刻后,向断面以45度角喷涂一层蒸汽铂,再以90度角喷涂一层碳,加强反差和强度。然后用次氯酸钠溶液消化样品,把碳和铂的膜剥下来,此膜即为复膜。复膜显示出了标本蚀刻面的形态,在电镜下得到的影像即代表标本中细胞断裂面处的结构。

图8 冰冻蚀刻技术

“冰冻蚀刻”这个拗口的名字其实就是电子显微镜的一种使用方式。冰冻电子显微镜利用冰冻固定术在低温下使用透射电子显微镜观察样品。

图9 冰冻蚀刻技术得到的细胞膜结构图

1970年弗雷(L.D.Frye)和埃迪登(H.Edidin)用发绿色荧光的染料标记小鼠细胞表面的蛋白质分子,用红色荧光的染料标记人细胞表面的蛋白质分子,用灭火的仙台病毒促使两种细胞融合。刚刚融合的细胞一个半球带有红色荧光,另一个半球带有绿色荧光。如果把该细胞放在37 ℃条件下培养40 min,加上不同的滤光片观察显示红、绿荧光在细胞表面混合均匀,把该细胞放在l ℃条件下培养40 min,加上不同的滤光片观察显示,细胞保持开始状态,即红、绿荧光没有混合。本实验证明了构成细胞膜的磷质和蛋白质分子大多数不是静止的,而是可以运动的,即细胞膜具有一定的流动性。

图10 Frye和Edidin利用荧光标记技术进行人鼠细胞融合实验

1972美国加州大学的辛格(S.J.Singer)和尼克森(G.L.Nicolson)根据免疫荧光技术、冰冻蚀刻技术的研究结果,在“单位膜”模型的基础上提出“流动镶嵌模型”。

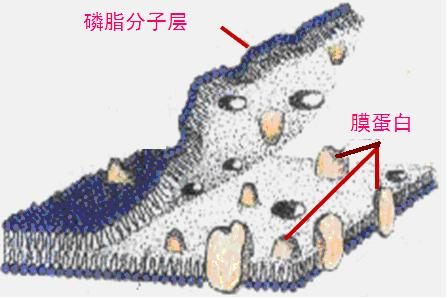

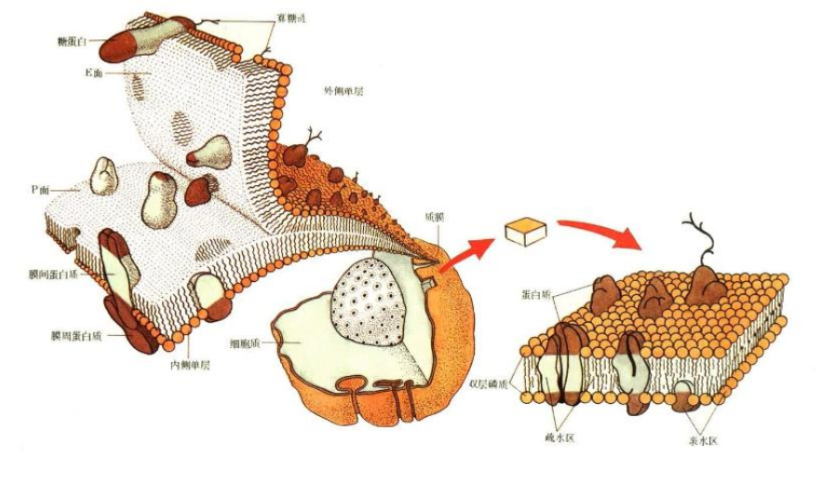

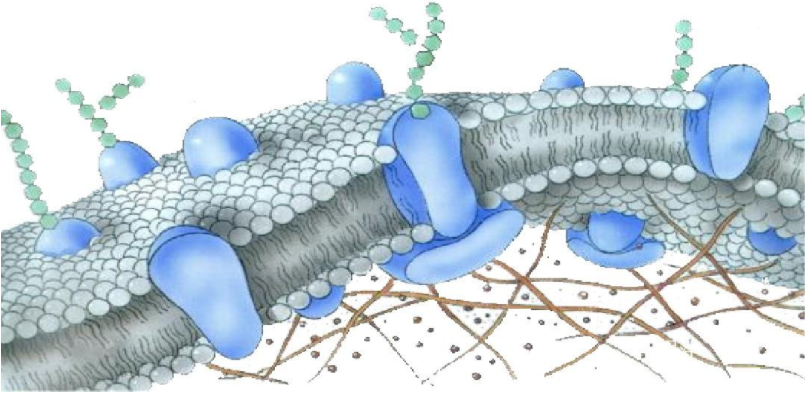

图11 细胞膜的流动镶嵌模型

该模型认为:细胞膜由流动的双脂层和嵌在其中的蛋白质组成。磷脂分子以疏水性尾部相对,极性头部朝向水相组成生物膜骨架;蛋白质或嵌在双脂层表面,或嵌在其内部,或横跨整个双脂层,表现出分布的不对称性。

该模型的不足之处:忽视了蛋白质分子对脂类分子流动性的限制作用;忽视了膜各部分流动性的不均匀性等, 从而使人们又提出了一些新的模型。

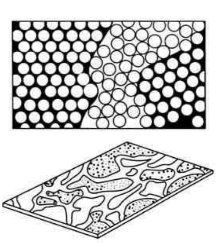

1975年,瓦拉赫(Wallach)提出“晶格模型”。“晶格模型”是对流动镶嵌模型的补充,强调流动的整体性。用膜脂可逆地进行无序(液态)和有序(晶态)的相变来解释生物膜的流动性。膜镶嵌蛋白对脂类分子的运动具控制作用。镶嵌蛋白和它周围的脂类分子形成晶格状态,这些不移动的脂类分子称界面脂质,而流动的脂质呈小片、点状分布。所以脂质的流动是局部的,并非整个脂双层都在流动。

1977年,贾因(Jain)和怀特(White)提出生物膜是由具有不同流动性的板块镶嵌而成的动态结构。该模型强调整个生物膜是由不同组织结构、不同大小、不同性质、不同流动性的可移动的膜块所组成,这些彼此独立移动的脂质区(有序的“板块”)之间被流动的脂质“板块”(无序的)所分割, 两种“板块”之间可能存在一种连续的动态平衡,因而细胞膜实际上是同时存在有不同流动性的板块镶嵌而成的动态结构;这种结构使细胞膜的各部分的流动性处于不均一状态, 并可随生理状态和环境条件的变化而发生晶态和非晶态的相变化。这种板块镶嵌模型有利于说明膜功能的多样性及调节机制的复杂性。

图12 细胞膜的板块镶嵌模型

(上:图的中间部分是液晶态,两侧是晶态。下:表示具有不同的流动性的板块镶嵌分布)

1997年,西蒙斯(K.Simons)和伊琳娜.易科宁(Elina Ikonen)等人提出提出了“功能筏”的概念,现在一般称为“脂筏。“脂筏模型”可以说是细胞膜功能最新的功能解释模型。脂筏是在生物膜上富含胆固醇和甘油脂的微结构域,该结构域约70nm左右,是一种动态结构,位于以甘油磷脂为主体的生物膜中;由于甘油脂具有较长的饱和脂肪酸链,分子间的作用力较强,所以这些区域结构致密,介于无序液体与液晶之间,称为有序液体。脂筏载着执行某些特定生物学功能的各种膜蛋白他们就像一个蛋白质停泊的平台,与膜的信号转导、蛋白质分选、跨膜物质运输等均有密切的关系。脂筏最初可能在内质网上形成,转运到细胞膜上后,有些脂筏可在不同程度上与膜下细胞骨架蛋白交联。推测一个100nm大小的脂筏可能载有600个蛋白分子。

科学家研究细胞膜结构的历程是从物质跨膜运输的现象开始的。分析成分是了解结构的基础,现象和功能又提供了探究结构的线索。进而人们在实验观察的基础上提出假说,又通过进一步的实验来修正假说。最终达到认知事物的本质,了解表象下面隐藏的真理。

图13 细胞膜结构模型的科学史时间轴

附:细胞膜与诺贝尔奖

从20世纪60年代至今,有4项诺贝尔奖与细胞膜通道及转运机制相关。他们分别是:1963年诺贝尔生理学或医学奖授予澳大利亚的约翰·卡鲁·埃克尔斯(John Carew Eccles)、英国的阿伦·霍奇金(Alan Lloyd Hodgkin)和安德鲁·赫克(Andrew Huxley)三位科学家,因为他们发现了在神经细胞膜的外围和中心部位与神经兴奋及抑制有关的离子机制。他们分别阐明了神经细胞动作电位的模式,以及电位依存性 Na+、 K +离子通道都表达在细胞膜上,证明了 K +也是逐个地通过细胞膜 ,这也进一步证实了离子通道的膜镶嵌结构。

1991年诺贝尔生理学或医学奖颁发给了两位德国科学家厄温·内尔(Erwin Neher)和伯特·萨克曼(Bert Sakmann),他们发现细胞中单离子道功能,并发明了一种称为膜片钳的技术。借助膜片钳技术,多种离子通道的特性与功能被一一揭示,为神经生物学研究领域带来了革命性变革,也为许多离子通道相关疾病的治疗做出了重大贡献。

图13 膜片钳技术

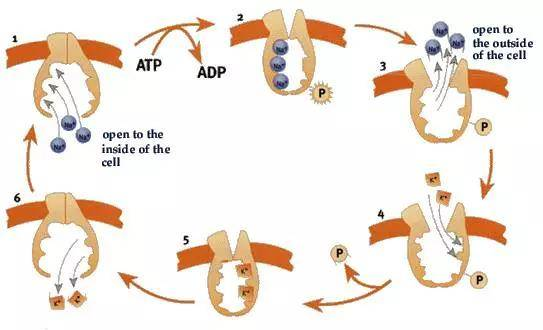

1997年的诺贝尔化学奖得主之一是丹麦科学家延斯·克里斯蒂安·斯科(Jens Christian Skou),表彰他在在1957年发现了细胞膜上的Na+-K+ATP酶,通过消耗能量,物质可以从低浓度向高浓度进行跨膜转运。Na+-K+泵普遍存在于动植物细胞中,具有重要的生理作用。

图14 Na+-K+泵工作机理

2003年诺贝尔化学奖授予彼得·阿格雷(Peter Agre)、RMacKinnon(罗德里克·麦金农)两位科学家以表彰他们在“发现细胞膜通道”方面做出突出贡献。

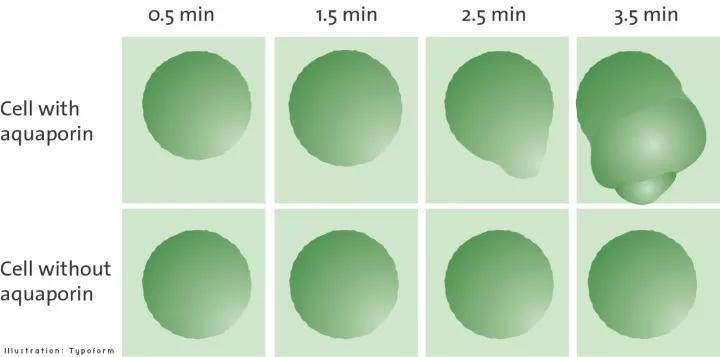

图15 细胞膜通道

之所以能有这样的发现,得益于1992年彼得·阿格雷(Peter Agre)进行了一个有意思的实验,他在水中保存了青蛙卵母细胞,并在其中引入了一种膜蛋白,几分钟后含有蛋白质的细胞肿胀起来,而其他细胞未受到影响,显然这种蛋白能让水进入细胞,第一个水通道被发现。

图16 彼得·阿格雷的青蛙卵母实验

参考:《还原历史本相,了解认知规律——细胞膜的发现》(作者:燕亚军)

参考:《一个生物老师的日常》

参考:《关于细胞膜的那些事儿》

参考:《还原历史本相了解认知规律——细胞膜的发现》(作者:燕亚军)

参考:《一个生物老师的日常》

参考:《关于细胞膜的那些事儿》

发表评论