谈一谈个人的看法。

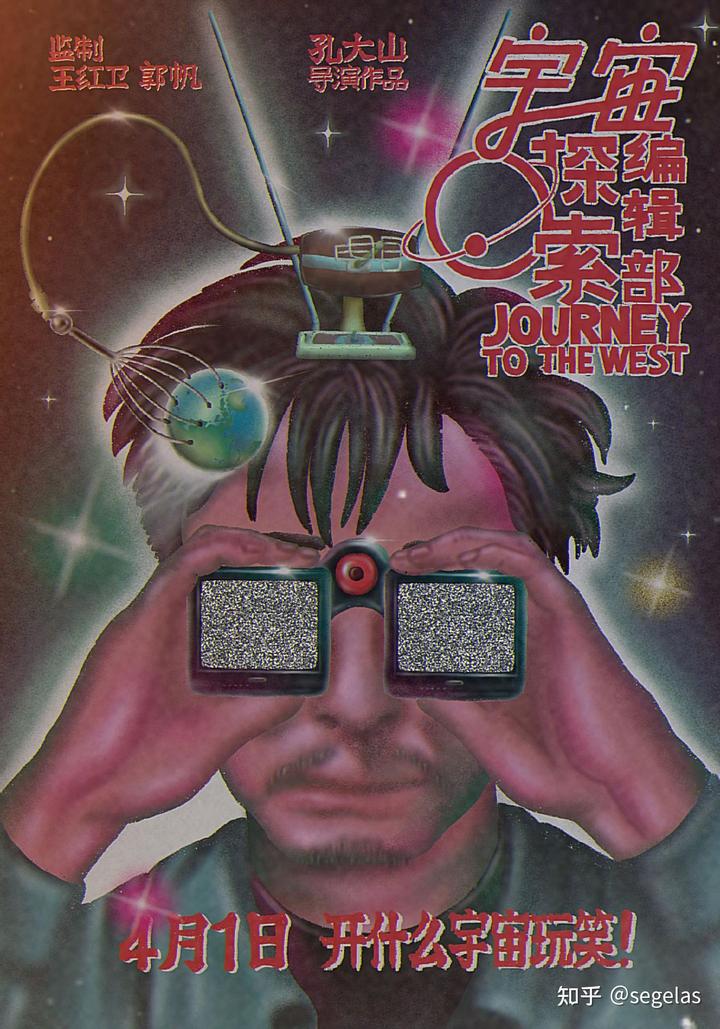

中国的科幻电影,并不会一味追求西方当代同类题材中的“硬度”,而是将之更多地以家庭情结相结合,给出一种科幻为表、亲情为里的风格,整体走向并不理性冰冷,反而非常温暖。《流浪地球一》即是如此。而《宇宙探索编辑部》,则在这条路上做出了更大胆的尝试,将关注内心的情感化主题建立在了一个相对更加“科幻”的民科外表之下。

它的主题从外部的宇宙出发,最终落在了内化的心灵层面,关注的并非什么科幻的宏大命题,而是我们自身,在生活中被现实世界压抑的受挫情感。“对于宇宙的了解与看待”,变成了“对于自身的了解与接受”,对外星人的交流变成了对自己的倾诉,通向外星的道路变成了人生未来的出路。

在具体表现形式上,导演找到了最佳的切入角度。他强调了人物追求之情的“往日性”,让他们扎根于旧时光的情感诉求发生于当代现实,并必然地被其压制。时间的变化,时代的转换,伴随着人的成长过程,先给予他珍贵之物,随后再将之磨灭在时光中。这会带来最极致的“失去与不可复现之物”,对人物的个体生活产生最深切的影响,作用于他们的人生,也是我们每个人都会拥有的体验。

电影里,这体现在了男主角对宇宙的探索之心---八十年代的热潮---在当时代的不受重视之中,也对应着他和女助手对“只存在于往日”的离去亲人的留恋与挽回 ,以及孙一通对八十年代流行的现代诗的热衷。从宇宙探索为出发点,他们寻找着不属于当时代的旧日之物,试图让自己对往昔的追逐在当代得以实现。

宇宙,正是这种追逐的目的地,是他们摆脱地球中当代现实束缚的希望所在,其自身也正对应了“探索太空”这一八十年代的标志性热潮,是最具有旧日感的诉求内容,成为了对人物内在的共同表现形式。他们的名字与《西游记》取经组合的相似性,已经强调了这一点:他们探索外星人之路,正是孙悟空等人的取经之旅,同时也是理应发生在古代而非当今的行为,是当代视角下被认知为“神话故事”的非现实之事。

在开头部分里,男主角的宇宙追求本身便与时代的主流商业化风潮产生了对立,他在乎的一切似乎都被商业诉求所压制,成为了实现它的途径手段,而非目的本身。在电影的开场,这种冲突便非常直观地出现了。在旧时代风格满满的新闻片画质中,他是三十年前被官方重视的宇宙探索者,虔诚地诉说着自己对于宇宙信号的纯粹信念。而与之并行的,是当时代的男主角的境遇。宇宙探索的风潮已过,他成为了企业谋求商业宣传效果的工具,对宇宙的诉求本身则被无视了。他与对方对宇宙的信念冲突,在对阿波罗的认知矛盾之中得到了初步体现。而他在这种当代环境下的受压制,则借由宇航服得以表现---对他而言,宇航服是真正通向太空的装备,在当代却要为了争取商业合作而作秀般地穿上,哪怕此前甚至不愿向对方展示,而这样的被迫姿态,也随之激化成了无法取下头盔的窒息。

在序幕的最后,电影几乎用戏谑癫狂的方式,说明了男主角与时代的理念不容。贝多芬第九交响曲响起,它表达了人类升上天堂而获得大团结的主题,这对应着男主角飞入宇宙而获得与外星人和女儿在肉体和灵魂之和谐的目的。而怀有这样诉求的他,穿着似乎能达到目的的宇航服,能做到的“上升”只能是被消防车吊起,自己甚至无法呼吸,而周围的路人则报以嘲笑猎奇的表情。

并且,片中的生活环境,贫困的室内,荒凉的室外,也很好地强化了上述的反衬之中,并强化了男主角在这个时代下的“逆潮而动”。他坐在家徒四壁的家中吃着简单的面条,试图从电视剧中接收到宇宙信号。随后,他在现实生活中的经济困境,也被逐一展开,面临着“交暖气费”和交婚礼钱等等困难,他对宇宙的热忱探索投射到周围人的身上,也被接收成了“忽悠我卖望远镜”的商业行为。这样的压制发展到极致,便是在经济压力下的被迫变卖宇航服---它被用作了拍电影,变成了对虚构而非现实的诉求的达成途径。在对钞票的特写与他直斥消费主义的片段中,电影甚至有些直白地点明了他与当时代的对立内容。

而在前半部里,我们也能看到另一种表达方式:男主角的宇宙表达与周围环境的交互关系。首先,他的宇宙编辑部只能设立在破败的办公室中,每一次的宇宙讲座都会以隔壁艺术特长班---当代“追求升学”风潮的侧面表现---的背景音为衬托,形成了当代对他的宇宙论的压制。更有趣的是,电影借助了“电视画面的雪花”,完成了相应的表达。在他的自述中,雪花便是宇宙诞生时的信号,而这样的雪花也零星地出现在了开头的三十年前新闻片中,构成了他在两个时代中的不同待遇--他基于“雪花”的信念,只会在三十年前才被官媒认可,而在当代则只是出现在他的破屋中。而在去往成都的火车上,他讲述宇宙理论的时候,也同样被进入隧道的噪音而打断了。

在电影中,导演刻意地放大了男主角的“疯癫”属性,让追逐着外星人的他仿佛是神经病患者。这提供了影片的喜剧效果,同样也表现了男主角在当代社会里的被定义形象:一个与时代价值观完全不符合,完全不切实际的疯子。作为这种表达的起始,导演干脆安排了一个男主角误入精神病区的段落,让他看到了自己的“同类”---唱着旧时代歌曲的病人,以及卡拉ok病房里突然升起的红光与雾气,将他逐渐笼罩其中,仿佛将他一并纳入了。拥有旧时代特征的人们,不仅是男主角,都会是当代的精神病人。

影片的“第二章”,是男主角对于“当时代”的远离。他踏上了实现宇宙诉求的道路,这就意味着对当时代的离开,对一种更原始环境的“回归”。前往四川的乡下,让男主角的行动全程处在了不同于第一章环境的落后农村与原始自然的背景之下。在他独自观看电视雪花的片段,电影对“脱离当时代”的内在变化做出了定义---他吃着面条,意味着对此前所说的“外星人只需要蛋白质”的靠拢,而雪花信号则带来了另一种形式的靠拢,随着信念的“实现”感上升,整个房间都进入了一片黑暗,强烈地预示了其发生时刻相对于外部时代环境的独立。也正是在这样的引导下,男主角才迅速决定前往乡下,离开消费主义之当代环境的“此处”。在火车上,《蜀道难》的朗诵,进一步强化了它对当时代的脱离性。

在四川乡下的部分,电影完成了戏谑荒诞到深情打动的风格转变,也让男主角的形象完成了从“神经病”之表到“情感化诉求”之里的深入规程,环境也从现实中逐渐抽离出了内心的主观世界。在第二章节中,我们依然看到了乡下的当代化一面,打着官腔的政府官员如此,同行女人则进行了“外星人骗子”“讹人勒索”这样充满当代社会特点的怀疑,其对象均是宇宙爱好者们,并对他们的种种行为进行“神经病”的嘲笑,以当代的视角出发,持续地压制并否定着乡下的宇宙信仰者们。而男主角们遇到的乡下人,也的确表现出了不可相信的荒诞形象,男主角的同好骑着玩具飞碟,少年头顶锅盖,自称耳聋的老妇人则耳聪目明。

这样的一群人,这样的四川乡下,显然无法帮助男主角完成外星人探索,这也是正常的结果---在现实中,没有任何一个角落是真正脱离时代影响的独立之地,男主角在时代下的“神经病”定义不可逆转,而他的宇宙之梦也终究难以实现。事实上,这也正体现在了影片的另一个持续性表达手法中:全片持续的手持dv式摄影,男主角对镜头的不停说话,让一切的影像都成为了对男主角的纪录片拍摄。这样的纪录片与序幕中的旧时代新闻片构成了鲜明的对比,让镜头成为了外部世界的审视视角,对同样的男主角进行了不同结果的定义---他对宇宙的信念,只有在旧时代才被认可,在不重视宇宙探索的新时代则只能被私人关注,得不到官媒或任何外部的重视,在镜头中也只能是疯子的形象,是不合时宜的突兀存在,并延伸到包括乡下在内的所有地方,无法找到脱离审视定位的办法。

然而,在电影的后半段,男主角却找到了一条情感化的出路。朴素内心向往的形成的情感心灵世界,才能与外部的现实世界隔离开来。对男主角来说,他对外星人和其背后的女儿的追逐之心,已经非常明了。而其他角色则都表现出了一种对旧时代文明与精神的留恋。收留外星人尸体的中年人对男主角不惜倾己所有,孙一通则对八十年代流行全国的现代诗有着十足的痴迷,红帽男人的帽子上写着旧时代的标语。最重要也最独特的是女助手,她成为了对失去女儿的男主角的侧面对应----她面对了父亲离婚后的远去,被告知“你爸爸飞上了天”,这吻和了男主角的人生经历,也让二人对遥远星空的追逐,有了“探索宇宙”与“弥补亲情”的双重意义。

可以看到,在电影的最后阶段,“情感化的内心世界的留存”成为了着重强调的部分。对抱有对“非当代现实“之留恋的人来说,无论是对故人的亲情追逐,还是对曾经热潮而今沦落的宇宙探索的信仰,还是对现代诗的热爱,都必然会在现实世界中受到压制,且找不到任何世外之地。他们唯一能留住的只有自己的内心世界,让自我的心灵成为对旧日情怀的容器,永远记住那份真挚的情感。在探查麻雀聚集之地的段落中,电影用现场状况的切换完成了明显的表达---面对着此前已然被证明过“麻雀群降落,外星信号来临”的古代石像,男主角举起麦克风,随即迎来的却是同伴被狗追咬而打断的“现实压制”,随后他依然回到了探查之中,并钻入了最后一幕的“非现实空间”:原始森林、宇航器、山洞。

在第三、四章中,随着孙一通让大家“闭眼睁眼而看到外星人神迹”后的昼夜瞬间切换,他们进入了另一个世界,一连串的慢镜头与无环境音成为了对其的定性。电影的绝大部分段落都保持了真实速度并带入环境音的摄影,而这一幕却是音乐伴奏下的慢镜头,提示了它之于整体“现实世界”的独立属性,而其手法本身则提供了十足的情感化氛围。进一步地说,在这一段的内容中,我们也看到了众人的虔诚与真挚,他们依然处在“无人收听落伍的广播节目”的现实里,也依然面对着其他人的找茬与排斥。但由于慢镜头,以及音乐对现实中对话声音的取代,让冲突的部分淡化,行为的现实意义不再重要,其行为背后的情感本身成为了主角。最点睛的,则是女孩背包被烧的瞬间:现实层面的被打压,带来了火苗的升空,它在黑暗中随着镜头的上仰而缓缓飞入太空,仿佛让女孩对父亲的思念确实地传达到了宇宙中,完全黑暗带来的非现实环境,其间的情感化氛围,宇宙追求与亲情追求的合并,在此达到了一个高潮瞬间。

如上所述,在结尾的部分,男主角进入了非现实的空间,找到了他在当代唯一的自我开解途径。他接受了现实对自己的打压,与其他人作别,独自一个人继续前行,其背影已经代表了他的变化:不再期望真正的探查成果,更多地是维持自己心中的念想。随后,电影第一次给出了他在独立于现实环境下的某种“实现”--他与驴子对视,对方带着他去到了“宇宙”的部分,孙一通的所在地。当他在飞船返回舱的外边看到了孙一通的时候,过度曝光的环境光线让一切充满了虚幻的非现实感。而后,当他们在山洞中看到了外星人的雕刻,孙一通真的被外星人带走的时候,男主角见证了自己诉求的落实,其环境却是非现实化的----外部与山洞的切换,被“闭眼的绝对黑屏”而强调了其差异。这一幕的手法,在前面也有类似的使用:孙一通向他们展示麻雀落到石像的“外星人神迹”,其实也通过了“闭眼睁眼”后模拟朦胧眼神的不清晰镜头,甚至还加上了昼夜的瞬间切换,强化了其不现实感。

显然,男主角获得的最终出路,是对现实之不可行的认知与接受,以及在此基础上的情感留存。在最终的阶段,他对宇宙追求的实现均发生在独立于现实的环境里,而由宇宙延伸出的亲情弥补诉求,也只是由驴子的形式落地,这是一个非常有趣的设计。它发生在“钻出森林”后的环境切换中,再次出现代表着孙一通此前关于“外星人事件发生后,驴子消失了”的认证。而其和男主角的友好互动,让它似乎与男主角存在天然的情感联系,随之指向了“女儿附体”的意味。但这一重身份则非常暧昧,它其实更像是主观的“情愿相信”,是基于情感的存在,而现实是否如此则完全不确定。

事实上,这种“现实中是否发生”的不确定感,也是最终阶段的整体观感:我们始终不知道,彼时发生的一切是不是男主角的一场梦境。虚幻的光线,突兀的叙事变奏,毫无前兆的高潮,以及前置完成的“环境切换”,都强化了这样的暧昧观感。对它的认知方向,完全由我们与男主角的主观意志所决定。在主观的世界中,它可以由人的思想而无比坚定,但一旦放到现实里,便会受到当代环境之“理性”的打压---在山洞里,男主角已经受到了打压,当他让孙一通向外星人问出女儿临死前的宇宙疑问,希望用解答获得对女儿的亏欠弥补时,却被反问了一句“如果外星人也是为了问这个问题而来地球的呢?”这推翻了男主角此前对外星人的预先了解,也让他的亲情诉求无处安放,二人的沉默背影说明了其追求在结果论上的终不可得。

而后发生的“孙一通飞天“,则拥有与驴子一样的“暧昧”:画面再次从全黑中明亮起来,睡醒的男主角看到孙一通被强烈的光线笼罩,身形模糊不清,这让人分不清此为现实亦或梦境。如梦似幻之下的飞升,仿佛男主角此刻的睡醒睁眼并未发生,这一切只是他的梦境,能确定的则只有他入睡前的部分,是那个沉默无语的背影。

现实层面里结果的必然失败,让对情感本身的重视,成为了男主角在最后理解到的自我出路。在现实里,社会对他的看待方式,“探索宇宙”到消费主义的大风潮转变,以及他个人的专业知识缺乏,都意味着他对宇宙追逐的不可成功,一切似乎只是他的妄想。对于以他为首的这个小团体而言,他们对旧时代、旧人生在各种侧面上的留恋、向往、执念,也必然无法在现实的当代里获得积极结果,因为宇宙的热潮已经过去,诗歌的流行已经不再,故去的亲人也不可复生。他们将遥远的宇宙作为现实里的另一种寄托对象,后者似乎拥有着当代地球中已经消逝的东西,或许甚至包括了“平行宇宙”里的另一个地球。但以男主角为代表的他们没有能力进入宇宙,甚至连了解都很不系统。

与此同时,男主角们能做的,只有对自我的坦诚,接受现实里的“终不可得”,也拥抱自己能做到的唯一事情:并非追求不可得的结果,而是抛开结果,意识到追逐与留恋背后的情感的价值。在对“不可得”的认知中依然直面内心,让它不至于消失。我们无法改变现实,无法扭转时间与生死,无法超越自己的能力局限,在世界中不能做到什么事情,能做的只有对自我内心的坚固:宇宙是不可触及的,女儿是不可挽回的,但对它们的追求之情却是珍贵的,无关于现实结果如何。

在结尾,电影给出了男主角的人生解法。他认清了现实的不可得,撤掉了编辑部,结束了对宇宙的探索,而讲述女儿病逝时的哭泣也意味着他对“亲情不可挽回“的承认。然而,现实中行动的结束,却不代表他的内心变化。在婚礼上,他依然讲述了山洞里外星人的故事,在楼顶上则讲述了自己对女儿的思念。此时,他显然已经不再试图获得现实层面的成功,只是在完成着对自己内心的表达---对外星人之存在的信念,以及对女儿的亲情与伤痛。他站在现实世界的废墟中,保留了最纯粹的自我。

这便是男主角获得的答案:在现实中渺小的我们无力改变外界与时代,但我们可以做到对自己的不改变,曾经的一切便都会在内心中不改变。因为时间的推移,很多事情都会消逝,我们不能找到现实里的外星人,也不能让自己成为万众瞩目的诗人,更不能唤回死去的亲人。但是,对外星人的憧憬,对诗歌创作与朗诵的“自我抒发”,对亲人的强烈思念,却只与我们自身相关,让它们永远存在于我们的内心世界中。时代变化,物是人非,人生冷暖,我们当然不能执着于对现实客观性的无视与否定,但也不能因此便成为行尸走肉,因为心灵与情感本身便是重要的,旧时代与故人都不可复原,但经由其在我们人生中的影响痕迹,它们却可以在我们的内心世界中再现。

最终,纯净的内心世界,成为了男主角等人的桃花源。他们曾经试图接触到遥远的外星,让独立于地球现实世界的彼方成为自己的理想之地,重新得到在此处消逝的东西,这也正是宇宙的第一阶段意义。然而,物理宇宙里的外星同样是“现实“,就像看似脱离当代社会的四川乡下一样,并非真正的独立之地,他们便由此无法摆脱现实束缚,民科做派早已提示了这一点。

到了结尾,随着大脑样貌的外太空的出现,宇宙便化作了他们的内心世界。只有它才是真正远离现实而独立存在的理想乡,他们的一切诉求与情感对象都在此处,以主观---而非现实世界中拥有实体的“结果”---的形态得到留存。就像他自己说的,“宇宙便在我们的自身之中”,成为了对其人之独特存在的人生定义。现实里的宇宙无法触及,也没有他们追逐的对象,内心的宇宙却绝非如此。

这样的开悟,让他终于找到了现实世界里的人生出路,更加体面、自如地站在了阳光之下。他似乎让步与放弃了很多东西,但内心的情感与念想却还存在,实际上又并未真的改变。他依然是他,保留着专属于个人的内心世界,只是成为了一个能够走向未来人生的自己。

这样的主旨,也正是影片“荒诞感”的表意目的。男主角那些半吊子的演讲内容,头顶天线或蒸锅的“接收宇宙信号方式”,让他看上去就像是当代社会里常见的“民科”,亳不系统、科学、严谨的做法根本无法让人期待成果。其与新闻片中正规天文仪器的对比,也说明了男主角在时代风向变化下客观条件恶化的大环境。进一步地说,这样的荒诞形象由手持摄影拍摄,表现为纪录片的形式,晃动的速率、真实的画质、环境的声音,都带来了现实氛围,而“他者视角”则诠释了男主角在外部审视中的现实形象,这也正是他在现实里的生活境遇。然而,在现实中荒诞一面的背后,隐含的却是其“不惜荒诞也要努力追逐”的内心情感。区别于手持摄影的镜头出现,其拥有放慢的速率、虚幻的光线、音乐的伴奏,均超越了手持拍摄场面的极限,便也不再是后者对应的纪录片画面,不再符合纪录片“反映真实”的属性,也解除了其带有的“他者视角”。它打破了客观现实与外部审视,进入了慢镜抒情且绝对自我的内心世界。完成了对其的进入后,情感本身的打动力便跃然而出,无关于现实里的结果如何。

对他者拍摄视角的使用,在最后一幕中得到了升级。首先,男主角解散杂志社,接受了宇宙探索在社会风潮变化与自身条件局限下的不成功,也承认了女儿的死亡而哭泣出声,不再强自回避。他承认了现实里的结果不可得,却在现实里依然保有对结果的情感。他不再探索外星人,却仍旧讲着外星人的故事,不再试图向外星人寻求女儿问题的答案,却可以在外人面前表达自己对女儿的想念。如此一来,承认现实结果并珍重内心情感的他,方才在他者视角拍摄的现实中成为了体面的存在,不再是外部审视中的荒诞疯子,迎来了更好的人生。

手持与非手持摄影的切换,同样在结尾得到了延伸运用。此前,二者的切换均有着明显的痕迹,用“睁眼闭眼”“出入森林时变暗再转亮”等方式划分了边界。然而,在结尾处,这种边界却消失了,内心的世界无缝地切进了现实。在他讲述对女儿思念的时刻,逆光的虚幻光线直接出现,而他高喊出声的瞬间,镜头升上了天空,显然不再是手持摄影。由此,两个世界合二为一。分界的消失,意味着其情感在现实人生里的最终落地,不再在与生活的分立与冲突中产生负面影响。他站在现实里,却保留着原初的内心,踏上了真实人生的可行之道。而他从现实里直升天空后的宇宙,也并非客观世界的存在,而是以其大脑形态出现的“心灵世界”。他高喊的思念之情,与天上外星人的联系,都在镜头的飞升中得以传递与连接,这发生在现实里,无缝对接的却是内心的主观宇宙,也是他于此人世间中唯一能触及的宇宙---并非诉求的实体结果,而是心灵与情感本身。

影片的核心,是关于内心的探讨。我们应该如何处理自己在现实中的挫败,如何看待自我,如何疏解自我的情感。这也正是影片基于“交流”的设计用意:一开始,他们在努力进行与外星人的交流,到了最后,宇宙从外化转成内心,交流也随之从“对外星人”变成了“对自我”。真正重要且可完成的,并非对外的交流并获得什么成果,而是对自己内心的交流,随之对它进行了解与维系,让它保持不朽。这是渺小的我们唯一能建立的联系,以及能实现的开解。

最后,它便捷了本片与观众的共情,让电影视角落到了我们最为基层的“百姓群体”之中,从与观众拥有天然门槛的“天文物理”上降落,成为了百姓的故事,无论是对于宇宙的幻想憧憬,还是对家庭亲人的留恋之情,都完全符合大众的自身理解与生活状态。

可以看到,这是一部非常“聪明”的电影,它表现出了对“科幻化内容”的适度野心。它的“硬”,作用在了民科化内容的环节,确实拥有一些理论输出,却停留在了民科水平的浅层之上,从而提供了荒诞感,且并不晦涩难懂,也推进了主题的表达。与此同时,它将“民科找外星人”的“浅度硬科幻”内容与受到市场认可的主题与设定进行了结合,“亲情为核心”,“小人物草根视角”,将主题核心落到了对内心世界与个体情感的呈现之中,关注的是人物自身,寻求的是心灵的开解。这样的“硬”,带来了足够“软”的观看体验。

在中国的科幻市场状况下,这是一次非常有价值的尝试,是在现状允许范畴之中,向硬科幻的一次靠拢,且带有十足的中国式内核。虽然《流浪地球二》让市场对科幻内容的接受度有了一定的提升,但这个接受度在那个ip之外是否有效,尚属未知。而《宇宙探索编辑部》的尝试,则是切实又锐意的。

作为成片而言,它罕有类似者的复合性带来了非常独特的体验,既“科幻”,又“情感”,在带有冰冷与距离感的科学陈述之中,透露出了人尽皆有的温暖亲情,且将之包裹在了看点十足且表达主题的荒诞氛围之中。

《宇宙探索编辑部》以天文物理的内容对接了科幻的题材,民科化的腔调又带来了十足的个性。而其同步实现的情感力度,对于人物内心的关怀与人生的开解,又让观众获得了与自己经历的感受,从而获得与主流类型片中体验接近的共情力。“觉厉”,而不会“不明”。

发表评论