有幸成为「天地本室」第一批访客。

走入这间位于上海新天地新里三楼的小空间,即刻被上海城市文化、历史、城市精神的书籍、图册包围。沉浸在新旧交织的城市探索氛围中,感知历史的回响,以及上海这座海纳百川的国际都市,带给我们的启发和灵光——当然,这对于像我这样的城市文化观察者和写作者来说,「天地本室」无疑充满着一种原生的魅力和巨大的吸引力。

01.

当代“亭子间”

位于上海新天地新里三楼的「天地本室」

「天地本室 Benshi by XINTIANDI 」 小巧,容量庞杂,基于对上海这座城市的热爱和关注,它成为了一个可以收纳城市历史、更新与沿革的场域。他是瑞安基于上海新天地区域百年的发展,进行上海城市在地文化研究与资料收录的空间。这片区域的历史和复杂的文化环境,也塑造了这个生长的文本库,是城市精神融合的结果,也是上海新天地(太平桥区域)场所精神的重要组成。

「天地本室」在螺蛳壳里做道场,这本身就是很“上海”的行为。它让我想起历史上,老上海“亭子间”曾驻留过的一种海派文化与精神——在如此狭窄的空间里,文化人创作、思考、碰撞、写作,俨然成为了上海这座城市独有的一种文化历史现象。而眼前的「天地本室」正是从空间造型到精神内核上,让我遥想那些曾经在“亭子间”出产的,关于上海这座城市的宝贵精神与文艺财富。

我从「天地本室」一层仰望空间

「天地本室」以旋转楼梯牵引出两层空间,有一种向上破生的力量和隐喻。因为楼梯的点缀,让这个狭长空间变得富有伸展之意。可以在此沉浸地查阅关于上海历史文化的书籍,它们记录了本地历史,曾经发生过的事件,宏大历史叙述背后隐藏着的细小且珍贵的个体故事,它们都与上海这座城市的变迁相关,成为一种共同的集体记忆。你也可以来这里参加关于城市更新等主题的分享会,与志同道合的朋友碰撞城市创意、设计的灵感与火花,找到属于自己的、和本地连接的一种“本事”。

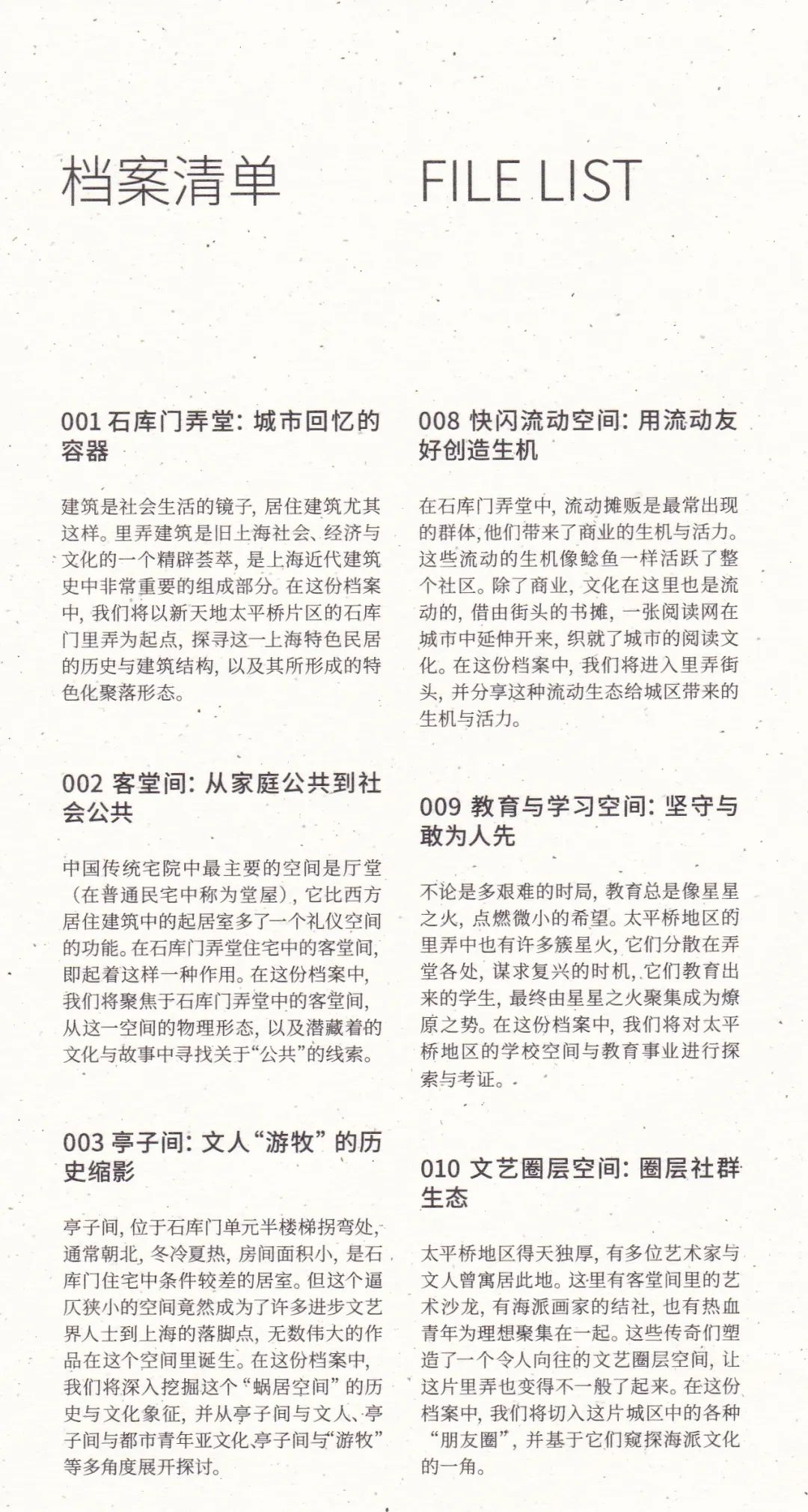

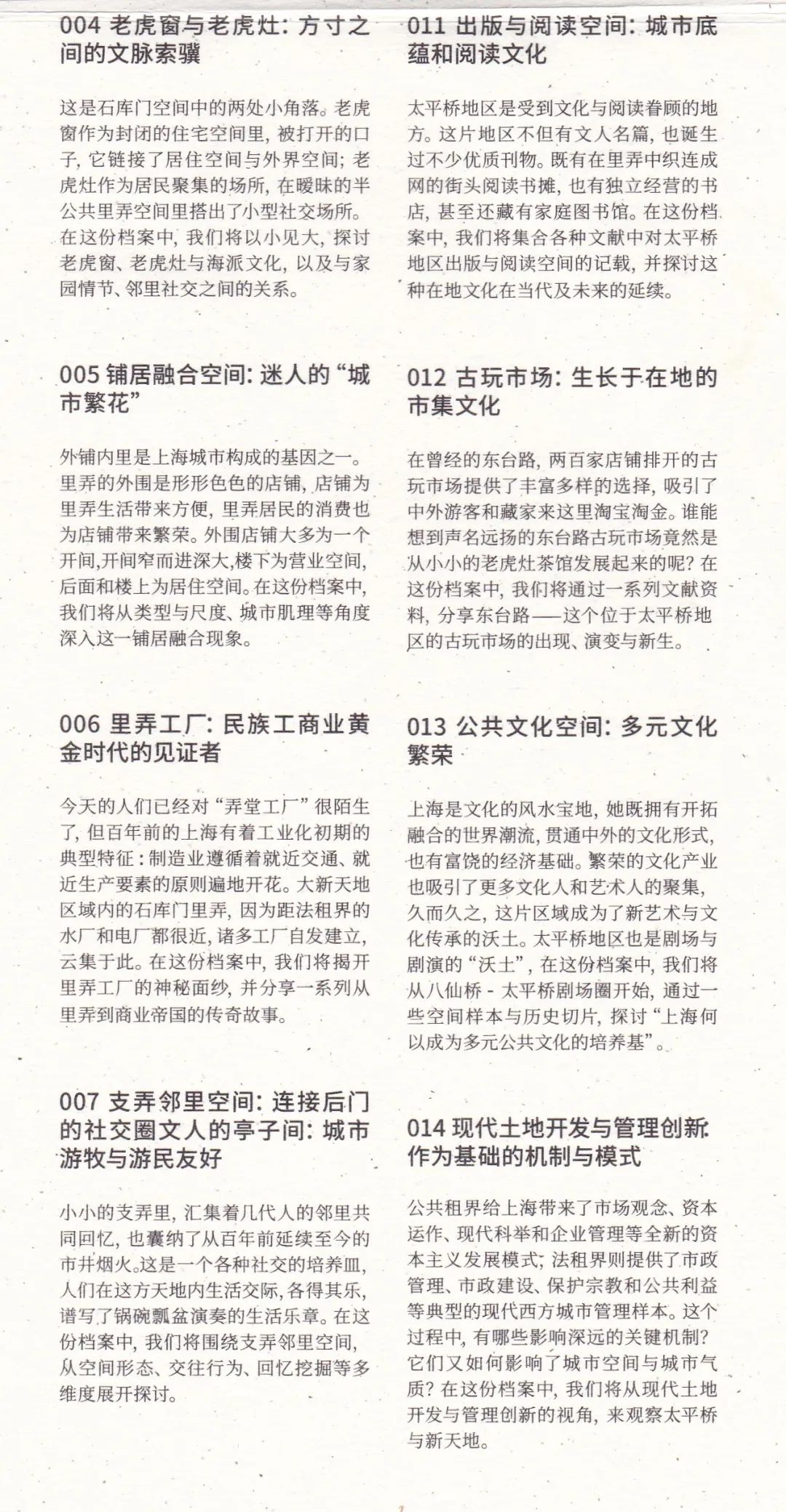

现场陈列的关于上海城市文化的设计档案

「天地本室 Benshi by XINTIANDI」 是由 XINTIANDI 新天地团队发起,邀请上海在地文化研究机构「有恂文化」与成都的城市文化研究及媒体机构「一筑一事」团队,跨越双城历时近10个月完成的“内容共创”项目。它透露出作为城市更新先驱的 XINTIANDI 新天地品牌对于在地文化的深度尊重以及品牌“ Bring Heritage to Life 在地新生”的文化战略,也展现了建筑人文与生活方式媒体一筑一事对于城市文化与商业空间持续的关注。这样的关注从人文情怀、文化遗产与创造性的维度去生发和拓展,又与在地文化进行碰撞,由此带来内容上的一种创新与思辨色彩。

开幕活动现场手册,颇有设计感

手册内有蕴含在地文化历史档案清单,带我们畅游上海

02.

“根”与“径”

「天地本室」正在举办「公共:从空间到生活」的展览。一场《根与径:跨越历史的对白》( Life Between 'rooted and routed' )拉开了「天地本室」的帷幕。

“根”与“径”的概念源于美国学者 James Clifford ,他在关于当代文化和全球化的讨论中提到了根“ rooted ”和径“ routed ”这两个概念。他指出,身份不仅“扎根”于特定的地方和文化,也融合了旅行和流动在不同“路径”上获取的地方和文化经验。回到「天地本室」,“根”( rooted )是在地文化与“本事”,是空间所存在的上海在地性,无时无刻不凸显的区域性特征与蕴含的文化符码;“径”(routed )则是以“根”为中心的一种延展和生长,游走与不断拓宽汲取的经验。这样的经验和自身成长经历相关。你走了多少的路,就可能收获多少的风景,你的脉络由此伸展开来,呼应着生长的根基,又为未来的发展和当下的生活带来新的意义和启迪。

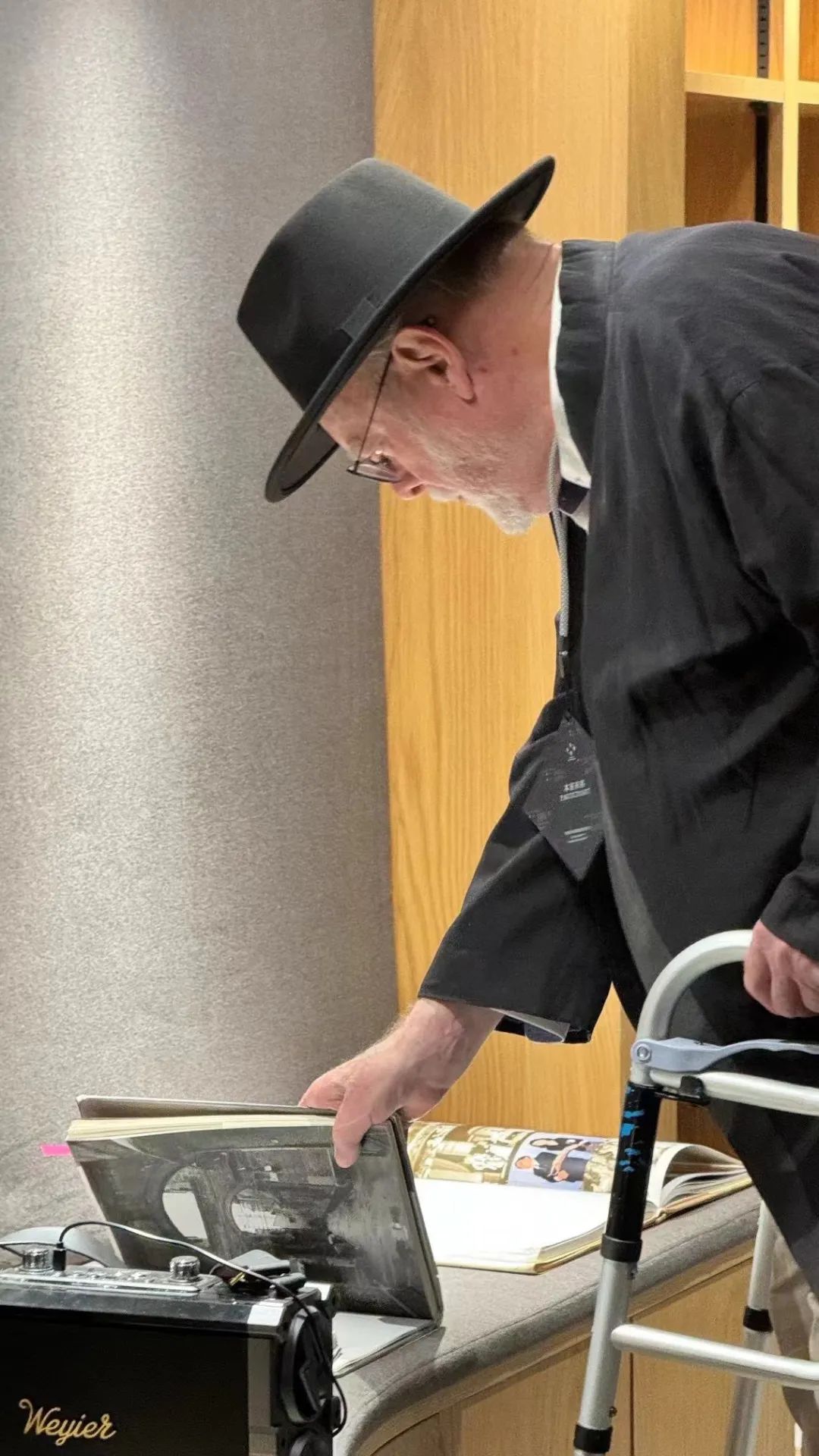

上海新天地主创建筑师:Benjamin Travis Wood

在分享会现场,「天地本室」共创团队特别邀请了来自美国的建筑设计师,伍德佳帕塔设计咨询(上海)有限公司董事长、创始人:Benjamin Travis Wood ,本杰明也是上海新天地项目的主创建筑师。这位来自美国的建筑师,职业生涯迄今已有35年,其中超过一半时间在中国。本杰明正是因为2000年初上海新天地改造项目受瑞安邀请来到了上海。在中国的经历,让他获得更多人生体悟。无论是从不同文化的交织与碰撞中去感受上海这座城市的特色,还是从自我旅居中国的经验中去获取人生智慧,从而为城市建筑设计带来不一样的视角与手法,似乎都得益于“根”与“径”之间相辅相成的结果。

正如本杰明在现场分享了自己在中国的行走,“主动走出去,亲自丈量,探索不同的文化和在地性,就能收获到一份美妙奇遇( serendipity )。”但他也强调,这份“不期而遇”是需要培养的,你首先就需要主动出击,去探索,去研究,去接近它,这是一种“ cultivated serendipity ”(被培养的奇遇)。

这样看来,我也是一个拥抱着“根”与“径”的人。在世界各地游走,在不同的目的地进行探索,接触、学习和了解不同的文化和文明;又总能适时回到出生之地,拥抱世界性与本土性,并从两者之间找到平衡。接收“根”与“径”的启迪,韬光养晦,形成自我认知、价值观念、世界观和审美的自我体系——这即是我的“本事”。

一筑一事创始人、主编王牧之正在分享

来自「天地本室」共创团队的成员在现场还为我们讲述了「天地本室」共创过程中的经历。三方团队成员从海量文献资料中研究和抽取出上海“大新天地”区域的历史精华和时光片段,将它们文字化、视觉化,甚至是概念化,以聚合的“本事”去讲述和记录上海的文化历史特征,带领观众认识上海的城市精神。

为了让造访「天地本室」的朋友可以更好地去认识和领略上海“大新天地”——太平桥区域的文化魅力,在首期开幕展览:「公共:从空间到生活」完成之后,未来还将分三个篇章,从「创造:从文化到艺术设计」,「思想:从启蒙到现代教育」到「繁荣:从消费到生活方式」来构建对“天地本事”的认知。

「天地本室」骐骥自己可以成为一个展示城市文化、拥有公共空间、社交属性的场域,邀请更多人参与讨论与共创,为来到这里做客的人带来更多思考的线索和创作的灵感。它也是瑞安作为城市开发建设者的一次不同寻常的在地探险。

03.

“浮花浪蕊“

分享会结束后,我在「天地本室」翻阅了一些关于上海的图书画册,引发我的回忆。2004年左右,我在国内进行我的电影学研究生论文写作,当年我选择的研究课题是“当代香港电影中的老上海意识”,实地在沪考察老上海文化、历史,走访历史街区,探寻民国时代的城市风格和遗产——是我大学时代的美好回忆之一,也开启了我对于城市文化的探索和写作之路。

在现场我看到了当年我做论文阅读的文献和图书,比如由李欧梵教授 著,毛尖 译的《上海摩登:一种新都市文化在中国 1930-1945》(「天地本室」中放着的已是这几年的新版本了,我书柜里的版本还是北京大学出版社的2001年版)。此外,我还看到了我收藏的好几本同济大学出版的有关上海建筑的图书。

推文末尾,分享几本我书柜里的关于上海历史、文化、城市建筑、文学地图的图书给大家(都不是新书,欢迎大家推荐分享更多关于上海城市文化历史的图书):

《上海摩登——一种新都市文化在中国,1930-1945》

[美]李欧梵 著 毛尖 译

北京大学出版社2001年版

李欧梵从老上海历史维度出发,为读者呈现和挖掘了上海在1930-1945年代的大都市文化、文学创作、城市风貌等。是当年给予我硕士论文写作很大启发的文献之一。

《夜上海》

陈子善 编

经济日报出版社 2003年版

学者陈子善自2001年初开始在《上海文学》杂志主持了一个漫谈老上海的专栏。专栏原名“梦回上海”,每期刊登二至三篇记述或者研究上世纪30年代上海风貌人情的文字。这是陈子善选编的合集,力图通过文图为读者复原一个老上海城市风景:一个充满了活力、复杂多元,光怪陆离的“东方巴黎”。

《寻找上海》

王安忆 著

学林出版社 2003年版

这是海派作家王安忆的散文集。通过王安忆记录的有关上海的回忆、所经历的时代,自己的成长轨迹,结合大量图片,为我们呈现了一个私人的上海城市图景。

《「洋娱乐」的流入——近代上海的文化娱乐业》

高福进 著

上海人民出版社2003年版

华洋杂处,东西贯通,通过老上海文化娱乐市场的考察和梳理,作者为我们呈现了老上海多元的文化景观:出版业、电影业、新闻业处于繁荣阶段,上海在彼时确实是东方第一大都会。

《成为和平饭店》

陈丹燕 著

上海文艺出版社 2012年版

上海作家陈丹燕的城市文化读本之一,本书也是她的“外滩三部曲”之一,以虚实结合的手法,通过上海和平饭店的历史变迁,记录了上海这座城市在历史风云际会和大变革时期,发生的改变。陈丹燕以庞大的文学手法为上海这座城市留下了宝贵的历史纪录。陈丹燕还著有“上海三部曲”:《上海的风花雪月》《上海的金枝玉叶》《上海的红颜遗事》,通过个体经历去记录时代和城市嬗变,以文学手法为挖掘上海的文化遗产做出了巨大贡献。

《上海外滩建筑地图》

乔争月 张雪飞 著

同济大学出版社2021年版

这是同济大学出版的上海建筑系列图书之一。《上海外滩建筑地图》是一本媒体人的外滩历史建筑探究和寻访纪录。通过梳理外滩建筑群落,为我们完整介绍了每一座建筑的历史和建筑特色,充满文献和史料价值,也可以作为你游走外滩建筑的指南。

《上海张爱玲文学地图》

淳子王桢栋冯宏营光学社 著

同济大学出版社2021年版

作为张迷的我,首先被书名吸引,买到此书,我按图索骥去到了书里介绍的和张爱玲在上海成长、创作、生活有关的各个场所(有的已经不复存在,或者面目全非)。古今对比,物是人非。而我们则可以通过张爱玲的城市轨迹去阅读上海这座城市,完成一次城市文学漫游。

* 本节小标题取自张爱玲的小说名字《浮花浪蕊》。

《项美丽与海上名流》

[加] 高泰若 著刘晓溪 译

新星出版社2018年版

项美丽,原名艾米丽·哈恩( Emily·Hahn ,1905~1997),美国著名女作家。她是宋氏三姐妹唯一授权的传记作家,《纽约客》杂志终身专栏作家,西方读者通过她对于中国的描写更多地认识了中国。这本书记录了项美丽在特定时期在上海的经历,她邂逅的一段旷世传奇,与她曾经有过交道的历史文化名士纷纷登场,一段关于老上海的奇景也通过作家的生平遭遇渐次展开。

《路易威登城市指南——上海》

Nick Taylor Justin Fischer Sam Gskin 著

梁爽 卢宁 陈阳 张佳蕊 译

光明日报出版社2015年初版

作为路易威登著名的城市指南丛书,上海指南自2015年出版后,陆续加入了城市新地和新去处。这本上海指南也跟随上海的城市更新不断更新着,是你在上海旅行,发现城市 hidden gems 的方便指南图书。目前,你还可以通过手机下载阅读,只需滑动指尖,就将上海独有的城市风光一网打尽。

苏州河散步,一个现代的上海

苏州河畔,冬日傍晚将至

当我在一个冬日暖阳周末,散步经过苏州河畔,走过了布满弹孔的四行仓库的时候,那个我曾经在笔下描写过的上海,不管是旧时的,还是当下的一个上海,它们或多或少,都有一些重合的影踪……

撰文 & 编辑 & 旅行摄影:张朴

部分图片:@一筑一事

图书封面为扫描图片,路易威登城市指南图片来自网络

发表评论