作为一个自称对历史语言学感兴趣的人,并且发表过一些历史语言学构拟的论文的人,被问到最多的问题,总结下来就是:

你们整出的原始语言,穿越回古代到底能不能跟古人对话?

这个问题对于我来说可能真的不好回答,但仔细想想,人们问这个问题是无可厚非的。在路上随便抓一个人,逼问此人“语言是什么”或者“语言的定义”,一般都会听到一个同一句早已说到烂了的话:

语言是交流的工具。

偶尔你还能听到这样的:

语言是符号的集合。

但如果再追问下去,语言有什么功能,你可能最终还是回到“交流”上来。这样的答案是对的,当然我们不想去扯Jakobson搞的语言的六大功能,但即便是Jakobson总结的功能,归根结底还是交流。所以,当一个人声称自己在探寻数千年前的祖先所说的语言的时候,其对话者的第一反应就是,你咋知道你弄的就是咱们祖先说的话?你回到古代就真能交流?

很显然,我们没有任何资格去判断构拟出来的原始语言究竟能否交流,毕竟暂时还没到22世纪,多啦A梦还没被制造出来,就算多啦A梦能来到咱们的时代,也不见得就从某个语言学家的抽屉里爬出来。所以在完全没有证据的情况下,任何一个历史语言学家都不能告诉你,我构拟的原始语言可以在古代进行交流。

那问题就来了,既然你可能永远不会确定你的原始语言能否在古代交流,而语言又是交流的工具,那么你又构拟个啥劲儿呢?你构拟的原始语言又是什么呢?

一头钻进历史语言学研究的人,大概很少会考虑这个问题。因为他们对此感兴趣,便不会花费时间思考这东西的用处,而“这很有趣”“我喜欢”对外人来说通常不能作为一个合理的答案。如果你这么回答,别人可能嘴上说“好有追求”“好浪漫”,但心里可能在想“这不就是象牙塔里的书呆子么”,这时候你大概也不好拿着工资单给对方看,让对方知道你干这个活儿也是拿着真金白银的工资的。

如果现在翻开任何一本原始印欧语的教材,你会看到密密麻麻的形态,这里一个前缀,那里一个后缀,还有中缀,还有永远搞不懂的重音系统。有时不同的词缀还可能有同一个功能,比如说一个第一人称单数的主格,原始印欧语至少能构拟出三种形式,*h1eǵ、*h1eǵ-Hom、*h1eǵ-oh2,虽然说一个语言中有不同的第一人称形式并不奇怪,但是我们对这三种形式的分布一无所知。在汉语中,我们也有“我”“俺”“咱”“林北”这样的词汇表示第一人称,但我们至少现在很清楚的知道这些代词该在什么场合使用,以及它们分别来自哪些方言。而在原始印欧语中,我们只知道某些语言只继承了其中一种形式,在史前时期,这三种第一人称单数主格是否有语用上的区别?抑或是方言上的差异?还是别的什么?这些似乎都已经无法构拟。

事实上,还有一个问题,就是这三种形式是否同时出现,以及是否在同一个时空共存。这个问题不会有答案,也不是一个严肃的学术问题,所以极少会在学术著作和论文中看见。但是好奇的人却可能会尝试提出这个疑问——明知得不到满意的答案。

试想一下现在的普通话是3000年以后的一众新语言的原始语——如果人类还能坚持三千年的话。我们承认今天的普通话和五十年前的普通话是可以互通的,属于同一种语言以及同一种方言。所以今天的普通话和五十年前的普通话,在三千年以后的人看来,没有什么两样。只不过深处其中的我们,可以知道这五十年间普通话即便在音系上变化不显著,但确实发生了一些形态句法上的变化。比如说“被”这个标记,在五十年前可能主要仅作为被动标记使用,而在近十几年间发展成了表示“不情愿、被动地、非自愿”的副词用法,比如“被退休”、“被就业”、“被自杀”等等。这种后期产生的用法,站在三千年以后的角度,却很可能是完完全全可以构拟到原始语言中的。假设没有文献和影音的记载,5021年的语言学家不会在意“被”的新用法究竟是1960年出现,还是2010年出现的。他们完全可以直接认为在普通话里,“被”的两种用法就是共存的,除非有实锤的证据,时间的先后就不必深究了。

我在一篇论文中讨论过原始嘉绒语组语言的某些多功能派生前缀的互相演变过程,因为我在现代语言的不规则交替中找到了证据,这时讨论原始语言中词缀功能的时间顺序就显得顺理成章。不过有一个审稿人还在问:“为什么它们不能共存?”这个问题其实不难回答,如果现代语言中没有任何蛛丝马迹,我就只能说它们一开始就是共存的;但现在我找到了可以揭示其演化过程的不规则现象,那我就必须告诉你,再者,我从未反对过它们不能共存。

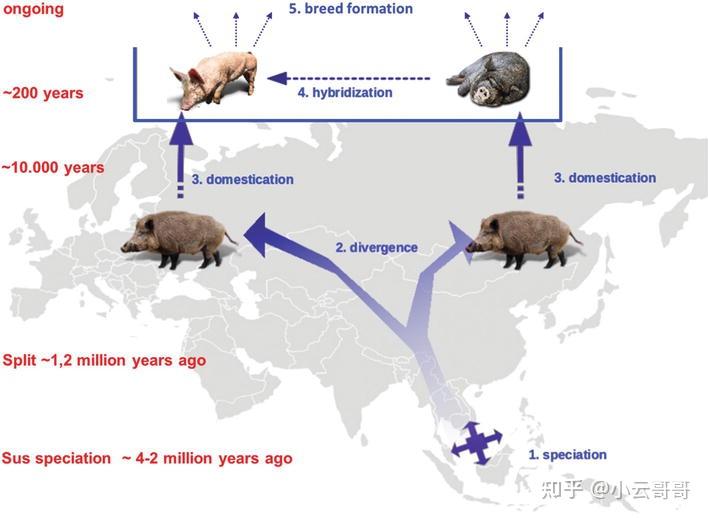

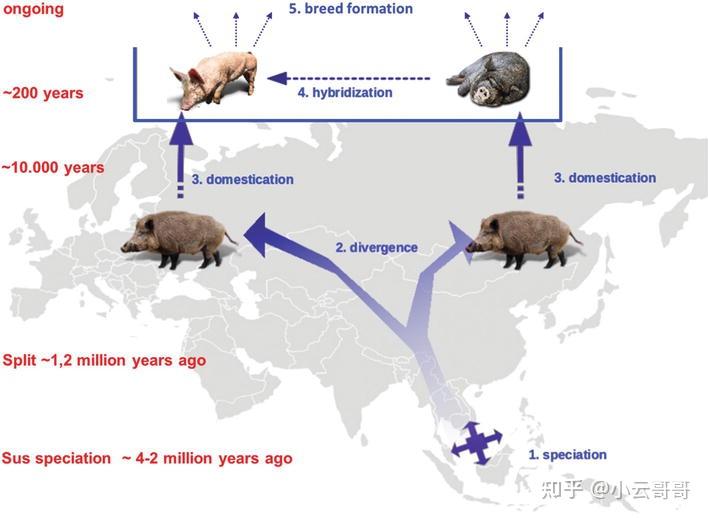

构词形态的形成过程也许还有据可循,但是一众实词有无时间先后则非常难说了。词汇容易出生,也容易死亡,更容易被替换。一些可以用考古证据辅助的名词也许允许我们考证年代,但这或许也有另一层风险。我们能够构拟的名称很可能只是最后出现的名称。比如说,假设一个原始文化中,先驯化了猪,并把猪称为*psʷoːkʰʟɑˠ,过了一千年,才驯化羊,并把羊称为*m̥aʀɨzprʲiɳ。又过了五百年,人们不再使用*psʷoːkʰʟɑˠ来称呼“猪”,而是自发产生了一个不相干的新词,*nuzɓʱɨɟom。这样一来,*nuzɓʱɨɟom “猪”这个词的出现是比*m̥aʀɨzprʲiɳ “羊”要晚的,但考古证据证明猪比羊先驯化,我们就很可能认为*nuzɓʱɨɟom “猪”这个词比*m̥aʀɨzprʲiɳ “羊”要古老,从而得到错误的结论。假设我们不能找到*nuzɓʱɨɟom “猪”的词源,并且在任何现代语言里都没有原来那个*psʷoːkʰʟɑˠ的痕迹,同时没有任何音变的证据可以确认年代,那么我们就只能认为*nuzɓʱɨɟom “猪”这个词比*m̥aʀɨzprʲiɳ “羊”古老,并且这是唯一最接近事实的结论——尽管它不是事实。

发表评论