第十一章 卢瑟福的微观宇宙

从上一章知道,当汤姆孙发现电子后,逐步开始揭秘原子内部结构,汤姆孙本人于1898年提出了原子的“枣糕模型”。他认为,原子中的正电荷和质量的绝大部分都均匀地分布在整个原子球体内,而电子在镶嵌其中,如下图所示。

汤姆孙的原子结构虽然能解释一些实验现象,比如原子对外不显电性,但这模型与诸多实验现象存在矛盾,但不可否认的是汤姆孙的原子模型意义是极其深远的,他揭开了我们探索原子内部的序幕。1909年-1911年,卢瑟福和他的助手在做阿尔法粒子轰击金箔的实验时,获得了新的不一样的发现。

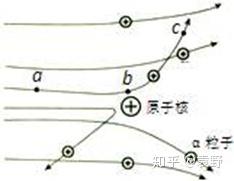

卢瑟福发现:在阿尔法粒子轰击金箔的过程中,绝不多数阿尔法粒子穿过金箔后基本仍沿原来的方向前进,但是有少数阿尔法粒子发生了较大角度的偏转,极少数的阿尔法粒子偏转角度超过90°,有的几乎达到了180°,沿原路返回。显然汤姆孙的原子模型与卢瑟福的实验结论是相违背的。

11.1 关于α粒子散射实验现象的描述,下列说法中正确的是()

A.绝大多数α粒子被弹回,只有少数α粒子穿过金箔后按原方向前进,发生偏转的只有极少数α粒子

B.绝大多数α粒子都被弹回,少数α粒子穿过金箔后方向发生了偏转,只有极少数α粒子仍按原方向前进

C.绝大多数α粒子闯过了金箔且发生了较大偏转,少数α粒子偏转角超过了90°,有的甚至被弹回,只有极少数α粒子仍按原方向前进

D.绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原方向前进,少数α粒子发生了较大的偏转,且有极少数α粒子的偏转角超过了90°,有的甚至被弹回。

【解析】D

卢瑟福依据阿尔法粒子散射实验的结果,提出了原子的核式结构:在原子中心有一个体积很小的核,叫做原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在核里,带负电的电子在核外空间绕核旋转,如同行星绕太阳旋转一般,因此又被称为“行星模型”。

图11-1 卢瑟福的原子“行星模型”

根据卢瑟福的“行星模型”,我们就能很容易解释阿尔法粒子的散射实验了,当阿尔法粒子穿过原子时,如果离核较远,受到原子核的斥力很小,阿尔法粒子就像穿过“一片空地”一样,无遮无挡,运动方向改变就极小,由于原子核很小,这样的机会就很多,所有绝大多数阿尔法粒子不产生偏转;只有当阿尔法粒子十分接近原子核穿过时,才受到很大的库伦斥力,偏转角才很大,而这种机会很少;如果阿尔法粒子几乎正对着原子核射来,偏转角就几乎达到180°,这种机会就更少了,如下图所示。

图11-2 阿尔法粒子散射解释

现在的物理实验已经测定,原子核半径的数量级为10^-15m,而整个原子半径的数量级为10^-10m,原子核的半径只相当于原子半径的十万分之一,所以原子核不但不是实心球体,而且内部还是十分空旷的。

11.2 卢瑟福通过对α粒子散射实验结果的分析,提出了原子内部存在()

A.电子 B.中子 C.质子 D.原子核

【解析】D

11.3 关于原子结构,汤姆孙提出了“葡萄干蛋糕模型”、卢瑟福提出了“行星模型”,都采用了类比推理的方法,下列事实中主要采用类比推理的是( )

A.人们为便于研究物体的运动而建立质点模型

B.伽利略从教堂吊灯的摆动中发现摆的等时性规律

C.库伦根据牛顿的外有引力定律提出库伦定律

D.托马斯·杨通过双缝干涉实验证实光是一种波

【解析】C

11.4 根据卢瑟福的原子核式结构模型,下列说法中正确的是( )

A.原子中的正电荷均匀分布在整个原子范围内

B.原子中的质量均匀分布在整个原子范围内

C.原子中的正电荷和质量都均匀分布在整个原子内

D.原子中的全部正电荷和几乎全部质量都集中在很小的区域范围内

【解析】D

从卢瑟福的原子“行星模型”中,我们看到原子的微观宇宙竟与银河系行星运动具有一定的相似性,所谓“一花一世界”也是有物理学的解释的。

关于卢瑟福,我们还可讲讲两个小八卦。

1.卢瑟福1898年发现阿尔法粒子后,开始用阿尔法粒子轰击各种金属,除了轰击金箔后提出了“行星模型”外。1919年,卢瑟福用阿尔法粒子轰击氮原子核发现了质子。1932年,卢瑟福学生查德威克用阿尔法粒子轰击铍原子核发现了中子。

2.卢瑟福于1908年荣获诺贝尔化学奖,又先后培养了数十位的诺贝尔奖获得者,创造了世界纪录,被誉为“最伟大的导师”。卢瑟福的实验室被后人称为“诺贝尔奖得主的幼儿园”。他的头像出现在新西兰货币的最大面值——100元上面,作为国家对他最崇高的敬意和纪念。这些学生包括索迪(1921年化学)、阿斯顿(1922年化学)、玻尔(1922年物理)、威尔逊(1927年物理)、查德威克(1935年物理)、布莱克特(1948年物理)、考克饶夫(1951年物理)、瓦耳顿(1952年物理)、卡皮查(1978年物理)等等。

发表评论