偏向学术类的历史内容,实际上并没有多少受众,何况这样明显学术化的内容更是如此。对于知乎来说,能在同样时间内达到这种阅读数量的内容,都是紧跟时事热点。网友的反馈,令我意识到明晰历史研究方法非常有必要。

首先,这篇文章是基于“水”文章的现象做出的,但并非对其进行调侃或戏谑,而是通过揭示这种现象,谈谈我自己对历史研究方法的思考。历史学作为一门人文学科,抛开历史学的性质不论,就它的研究方法而言是很个人化的,这与作家的文风概念相近。所以,我把“水”文章当作一种社会现象来考量,这种做法是合理的。当谈及研究方法时,我不针对任何一位学者,因为那样做的话有失公允,也是对他人的不尊重。

在我看来,一名历史学家的完整培养路径由三个阶段组成。在展开之前,我先举个例子,便于大家理解。

现在是2022年6月3日早上7点,我启动电脑,打开浏览器,进入知乎主页。从21年开始,“躺平”这个词在年轻人中间非常流行。我对这个社会现象很感兴趣。同样是年轻人,我似乎理解这个现象出现的原因,但是又不能完全理解,因此我在知乎上检索,是不是有相关的回答存在。在大量阅读这类回答之后,我对“躺平”有更深一步的理解。但是我又发现很多回答其实很主观,而且带着情绪偏多,这对我将“躺平”作为广谱的社会现象来理解没有太大帮助。

于是,我又打开了搜索引擎,我先搜索“躺平”的定义;了解它是怎么出现的;它的受众属于什么样的年龄段;这个群体的平均受教育水平是怎样的;有关“躺平”,年轻人都是如何解释的。了解了这些,我发现“躺平”其实是一个结构性问题,与教育、经济发展水平、阶层流动性、90/00后的思维方式等等因素密切相关。转而,我又深入去了解这些因素,这样才终于是对“躺平”有了一定程度的认知。

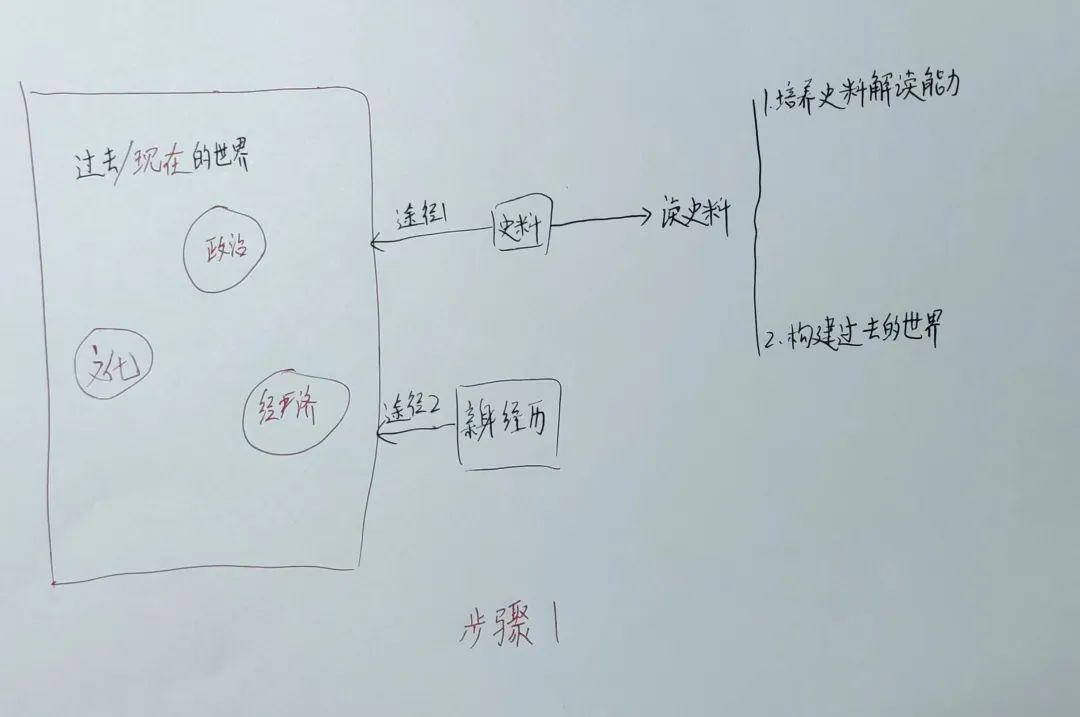

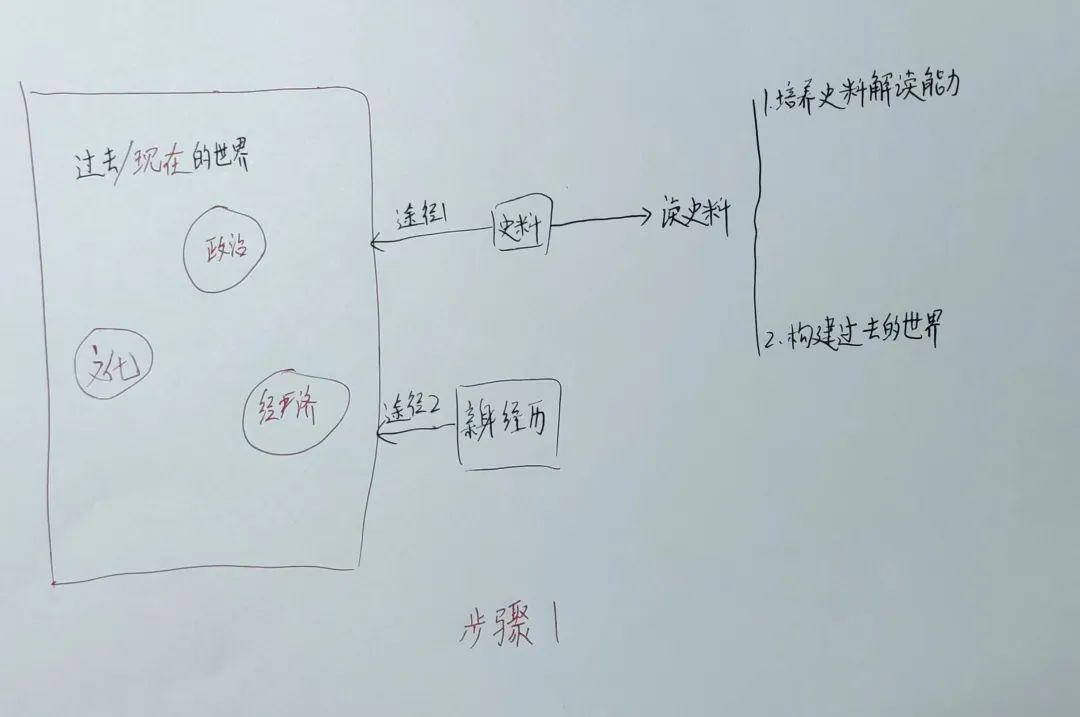

好了,以上就是例子的全部内容。我们现在先把它放一边,开始讲三个阶段。放三张手写示意图,字丑没法子,将就着看吧。

第一阶段:重构过去的世界

历史研究的对象是过去的世界/社会,具体一些就是人和事。历史学其实是一门研究人的学科,这也是所有人文社科的共性。过去的世界和现代的世界作为研究对象,它本身是一致的,之所以不同,是因为研究者的身份不同。在上面那个“躺平”的例子中,我既是观察者,也是亲历者,而对于过去的世界,比如说明朝社会,我只能是一个观察者,没办法亲历,除非哪一天时光机发明出来,我也来一场《穿越时空的爱恋》,去亲历一遭。这是时空的限制,但是作为“人”来说,古代的人和现代人在思想、思维、生理活动、生命历程等方面没有不可弥合的差别,因为我们还是能够理解古代人,甚至来自不同文化环境的人。

但无论怎么说,当我们去研究过去世界时,史料仍然是我们唯一的通道。没有史料,就站不脚,就是奇思怪谈。所以,历史研究的第一个步骤就是通过大量阅读史料,来形成对一个特定的过去世界的整体认知。

我们需要最大限度地阅读各类史料,比如说铭文、史书、文学作品等等。不能因为你只对一个时期的政治感兴趣,就不需要了解这个时期的文学、经济、宗教、教育等内容。正如“躺平”的例子,这是一个结构性问题,如果你想真正理解这个问题,那么你是可以不知道我国的教育体制、经济发展情况还是可以不知道年轻人的实际生活?

因此,通过大量阅读史料重构过去世界,说着简单,其实需要付出极大的心力和时间,这也就是“板凳坐满十年冷”的真正含义。除了这个目的之外,对于研究者个人来说,他还要通过读史料来培养自己的史料解读能力,这是历史研究的核心能力。我们能在一份史料中解读出来的信息,包括浅层的和深层的。所谓浅层的,就是史料字面意义,就是直白地告诉你的内容。深层的信息比如说这份史料的创作者的意图,他的观念和透过他所能看到的社会问题。深层信息的解读是一位合格的历史研究者必须具备的能力。

这里要提醒一下,第一阶段重构的过去世界,是对研究者个人适用的,它也是比较宽泛的形象。研究者在这个阶段获取的信息,主要是常识性的,这种常识是对专业研究者而言,而不等同于百度百科的内容。

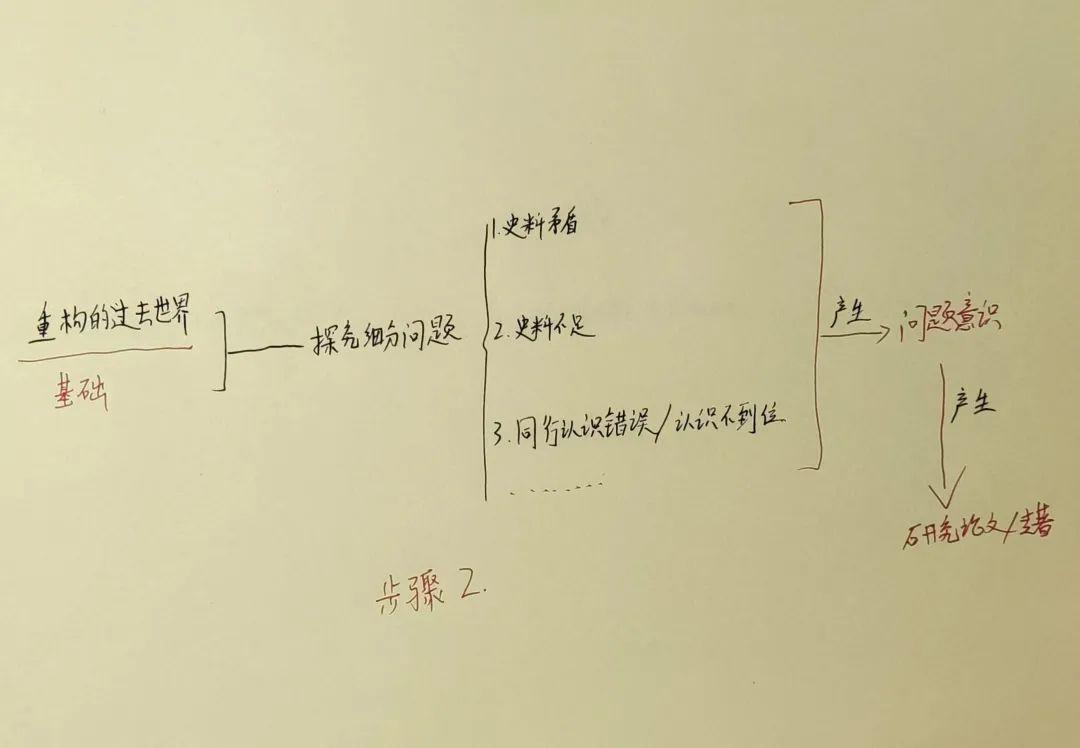

第二阶段:揭示过去世界的面貌

在第二阶段,我们就要开始着手做揭示过去世界面貌的工作。在上个阶段,我们掌握了一个过去世界的整体认知,但是我们对于这个世界的具体认知还比较模糊。在进一步读史料过程中,我们就会开始发现问题。比如,面对同一个问题,当时的人对它有不同的解释,甚至是完全相反的。这种矛盾就属于史料异常,于是问题意识就产生了。通过我们的细致调查,最终用论文或专著的形式把调查结果呈现出来。

问题意识的来源还有很多,以下简要列举三个:

(1)因为史料不足,或古人有意忽略导致某个历史细节的面貌模糊。比如,某个古代官职怎么设置的,权限是什么,设置的背景是什么,在整个政治体制中处于什么位置。像这样的问题,就很有价值,哪怕这就是个小官。因为这种问题的解决实在地揭示了过去世界的真实面貌。

(2)对同一个问题,我们发现同行的认识有误或者是认识不到位。我们这么断定的依据,是因为我们在第一阶段读了足够多的史料,我们发现很多的史料可以支撑我们反驳同行的论调。又或者,同行的史料整理工作不足,漏掉了不少关键史料,而这些史料可以对同行的认识做一些修正。到这里,你应该意识到了,我们对同行工作的批判,起点是我们阅读的史料足够多,而不是先对同行的成果进行剖析、确定我们的观点之后,再去拣选合适的史料。

(3)过去的世界和我们生活的这个世界有结构相似。通过两个世界的对比,我们发现就相同议题,过去的世界有些反常。换句话说,就是过去的人对同一个对象的处理、认知方式和我们有差异,那么问题意识也就有了。

总之,在第二阶段,我们立基于自己重构的过去世界去做细致的调查。这个阶段,我们陆续就会产出有价值的研究成果。另外,也很明显,这些研究成果会是点状的,细节化的。

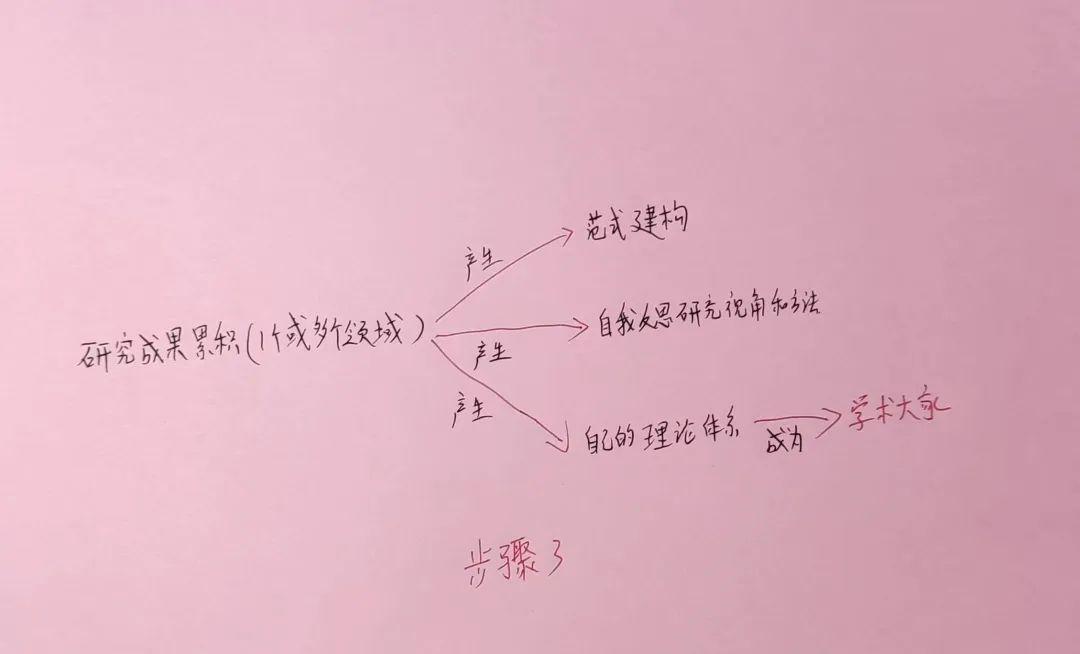

第三阶段:理论与范式建构

一名研究者到了第三阶段,可以说是著作等身了,至少有几部压箱底的著作了。他会对自己研究的那个时期、那个领域有专家级的理解。这时,他会开始对自己研究对象产生整体的理解,比如说应该如何理解明朝军制的演变。这种看法是宏观的,是高屋建瓴的,在形制上就像一个模具,规范着同一领域的学者的认识路径,这就是我所说的范式。

范式这一概念因科学哲学家托马斯·库恩的《科学革命的结构》而闻名。库恩发现,科学的发展不是渐进累积的过程,而是通过范式转变达成的。比如说,在牛顿构建的经典力学的框架下,其他物理学家对我们生活的这个自然界的理解,就会以牛顿力学三大定律为基础。他们要做的是解决那些看似违背经典力学框架的自然现象,并做出解释。直到这种反常用经典力学的框架无法解决的时候,就需要转换新的范式,也就是爱因斯坦相对论的内容。我们都知道牛顿发现了万有引力,并且能够对其进行计算,但是牛顿没能解释万有引力的来源,而爱因斯坦做了这个工作。我们知道了引力来源于空间的扭曲。那么在爱因斯坦的相对论框架/范式下,科学家又会以此为基础处理反常现象。

同样的,到第三阶段,历史学者很可能会做出这种范式建构。比如说,顾颉刚的“古史层累说”。当然与自然科学相比,历史学中的范式转变在规模上小一些,它接近于我们通常意义上的学说,只是这种学说成为了不可忽视的研究规范。比如说希腊史名家摩西·芬利提出的“嵌入式经济”的学说,已经成为古希腊经济史家的共识。

除了建构范式之外,这个时候,这名研究者会自发地对历史研究方法、视角的局限性进行反思,更进一步会对历史性质本身进行反思,这种反思称为分析的历史哲学。所以,历史研究方法的反思类的文章,要想真正有价值,都需要积累深厚的学者来写。注意,不是说一定要年龄很大,积淀的所需时间基本不变,对每个人都很公平,但是天赋卓越的话,可以一定程度上弥补积淀的不足。所以,昆廷·斯金纳在26岁就对思想史研究方法做出振聋发聩的反思。项飚在北大读硕士的时候,就写出了《跨越边界的社区》,名列社会学经典行列,并以此免试入读牛津大学人类学博士。

最后,这名研究者会上升到哲学家的高度,他已经通古今,形成自己的一套自洽的世界观,最终以书的形式呈现出来。到这个地步,我们可以称他为大师,或者学术大家。

这时,回头再看我所举的“躺平”的例子,会发现我们每天都在干着历史学家的工作。当我对“躺平”感兴趣,并想要了解的时候,它已经是过去的事情了。而我所能凭借的各种资料,也已经是过去式了。而我所采用的方法,更是和历史学家的手段非常接近。从这个角度来说,其实我们人人都是历史学家。

通过三个阶段的解释,我们就非常明确,为什么“水”文章没有价值了,为什么说当下的历史学者浮躁了。因为他们直接跳过了第一个阶段,异化了第二个阶段,达不到第三个阶段。他们只能在第二阶段中徘徊,而问题意识要么没有,要么是将同行的说法和文章做对比,从中发现“反常”来写出论文。他们并没有接触到过去的世界,一切只是空中楼阁。

还有就是“套理论”。我们已经看到了,理论实际上是研究总结的结果。理论本身自有价值,它就是一个模具。如果你拿一个理论,去解释其他对象,把它们按照模具的形状去裁剪,先不说本身没有新知,反而还有很大几率是错的。理论可以起到一定的引导作用,但是不能为其量体裁衣,而要在对它进行质疑的过程中,挑选合理的内容,作为参照。

无论如何,历史学研究的对象是人,历史学家都要有以小见大的视角。这就是非专业人士存在的误区。我们不能通过读通识书来研究历史,去探讨历史问题。因为通识书的作用是普及常识,是对普及方法的迭代更新。这些常识是宽泛的,不足以作为历史研究的依据。此外,历史作为人文学科但是很像社会科学,因为它研究的是社会与人,力图揭示社会面貌。所以,名人轶事、民间传闻、对历史人物的价值判断都不是历史学家的关注点。

当然,学术已经是一种职业了,人都要吃饭,如果实在揭不开锅,水一水也可以理解。一百年前,当马克思·韦伯对慕尼黑大学的学生们作出《以学术为业》的演讲时,这位理想主义者也不得不考虑现实问题。

还是那句话,人都需要自己的事业,可以一时妥协,但一定要把自己的事业做好,不辜负自己。不要在水的道路上一去不复返,等弥留之际,无奈发现自己的东西只能当废纸烧掉,将会抱憾终身。

发表评论