澎湃新闻2021.11.2911:39

【编者按】

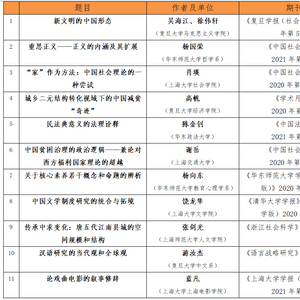

11月25日,上海市社会科学界第十九届学术年会上发布了2021年度推介论文。“年度推介论文”活动由上海市社联2013年组织发起并连续多年推出。该活动是对近一年(2020年9月1日至2021年8月31日)以来,上海学者发表于国内学术期刊、引起学界高度关注的原创性研究成果作出推荐,旨在探索建立科学权威、公开透明的哲学社会科学成果评价体系,建立优秀成果推介制度,把优秀研究成果真正评出来、推广开。与目前大多数评奖活动不同,年度推介论文活动无需作者自行申报,主要依托各学科权威专家学者、学术期刊主编、资深学术编辑等开展多轮评审推荐,最终产生10篇左右的推介论文。

2021年度11篇推介论文涵盖马克思主义理论、哲学、经济学、政治学、教育学、心理学、文学、历史学、社会学、艺术学、语言学等哲学社会科学主要学科,涉及新文明形态、正义内涵、贫困治理、民法典、核心素养、江南研究、文学制度、汉语国际化、以“家”为方法构建中国社会理论等重大时代主题与学术前沿问题,体现了上海社科界专家学者构建中国特色哲学社会科学的不懈努力与最新成果。

以下是澎湃新闻智库报告栏目摘编的上海市社联2021年度推介论文之一:“关于核心素养若干概念和命题的辨析”,以飨读者。

随着中国基础教育课程改革的推进,核心素养研究发展迅猛。同时也出现了一些认识或理解上的误区,如采用分析式的视角理解核心素养;将学科核心素养视为跨学科核心素养在特定领域的具体化;认为存在超越具体领域和情境的核心素养培养模式;秉承学习必须经过识记、理解和应用过程的观点等等。因此有必要从核心素养的内涵分析出发,突出整合的核心素养观对当前基础教育课程改革的重要性,强调连接学生日常生活和社会实践的多样化真实情境在核心素养培养过程中的根本价值。核心素养的培养即孕育在教育过程中,孕育在学生成长性经验积累和改造的过程中,是学生在解决复杂现实问题过程中调动和整合人类文化工具、方法和资源建立起来的情境、观念和结果之间的内在联系和心智灵活性。

自上世纪 80 年代传入中国以来,布鲁姆教学目标分类框架对中国基础教育产生了深远的影响。

利用认知领域的教育目标分类框架,可以将中小学学科课程分析成由内容和认知两个维度组合而成的一系列具体表述。其中,内容维度指向特定学科课程的核心概念、技能或原理,即现在基础教育界人尽皆知的“知识点”。认知维度则分成了识记、理解、应用、分析、综合和评价等不同水平。在实际应用过程中,由于应用、分析、综合和评价之间的界限不清晰,认知维度在中国逐渐简化成为了识记、理解、应用三个层次,为广大一线教师所熟知。学会运用该框架分析学科课程内容,几乎成为中国每个中小学老师的必备技能。

与此同时,将学科课程内容分析成一系列需要在不同认知水平上掌握的知识点,采取讲解和操练的方式让学生逐个掌握,也逐渐成为中国中小学课堂教学的主流形态。

然而,蕴含在这样一种课堂教学形态背后的学习观和学业质量观,与核心素养导向的教学改革是有冲突的。这种课堂教学形态深受行为主义学习观的影响(马斯•德里斯科尔,2004)。按照行为主义学习观,学习是线性的、有序的。人们需要首先学习简单技能或者技能的简单成分,然后通过对简单技能的综合,才能掌握复杂技能。受这种学习观影响,布鲁姆教育目标分类框架中原本只是用来描述不同类型学习结果的认知水平,被误解为是一种需要严格遵循的学习过程。

利用布鲁姆教育目标分类的方法将学科课程内容先分析成一系列具体而微的知识点,或者把一个复杂的教学目标或任务分解成各种简单的任务或成分。此后,遵循小步子和及时反馈的原则,按照从简单到复杂,从识记到理解再到应用的学习顺序,先掌握完成复杂任务所需的每个前提概念或技能,然后不断组合,直至最后完成复杂任务或实现教学目标。

这是渗透在当前中国中小学教师日常教学中非常深层的一种思维方式。学生花费大量时间背诵抽象的概念和公式,通过人为创设的、脱离实际情境的各种练习理解孤立的原理或操练零碎的技能。它导致学生知行割裂,形成了大量机械教条的“书本”知识,却不知如何开展真正的学科探究或实践,无法灵活整合已有知识解决或应对各种复杂现实问题。

指向核心素养培养的学习或教学模式寻求一种不同的学习观。如果说当下课堂教学模式指向的是教师讲解和学生接受式学习的话,核心素养培养的教学模式倡导一种社会文化视角下的学习观(Palinscar,1998),指向以学生为中心的发现式、探究式或建构式学习(Ertmer & Newby,2004)。按照这种观点,学习始于让学生置身于各种与现实世界相关联的情境中,引导学生通过体验和探索,生成对学生自身而言有意义的开放性问题、任务或项目。在解决问题或完成项目的过程中,学生通过不断的探索与反思、社会互动或协作,尝试践行学科实践(或直接参与现实生活中的各种社会实践),体验和历练(跨)学科思维方式和探究模式,形成或发展(跨)学科观念,学会运用和整合(各)学科符号系统和知识体系,分析和表征现象,设计与执行方案,解释和论证假设。

这样一种学习过程,并不是说完全抛弃当前学校课堂教学的所有做法,而是强调将识记、理解和应用等学习活动置于对学生有意义的情境或场域中,通过真实情境搭建学校课程与学生生活世界或既有经验的桥梁,借助于现实性任务或项目实现学校学习与社会文化实践的交融。解决具有现实意义的真实性问题或任务,模仿或参与现实社会的各种专业实践,不但能够创设学习意义,激发和维持学习兴趣和动机,而且能让学生意识到学习不是单纯的识记和理解他人知识的过程,而是一个不断生成问题和解决问题的过程,是一个不断探索和创造的过程,也是一个持续性的社会互动、协商和建构的过程。通过多样化的情境创设,这种学习模式提供了发展学生心智灵活性的机会,内在地蕴含了学生批判性思维、社会协作、自我认识与调节、创造性等素养的发展。

这种学习观并不认为先有知识,然后才能解决问题;或者预设学习是从知到行的历程,必须遵循识记、理解和应用的顺序。它强调要从一种整合而非分析的视角理解学生的学业质量,主张每个阶段的学生都可以直面复杂整合的情境,经历问题或任务解决的完整过程。

举例来说,假如学生开展有关“花”的探究活动。小学生可以在直观的、现象的层面描述事物,观察现象,给事物分类,回答诸如“哪些花儿会发出香味?它们是什么样的?”等问题。到了初中阶段,学生采用分类、比较、调查、实验等不同方法,对不同花的变化及其相关因素进行探究,回答诸如“花儿发出香味与什么有关?(形状、颜 色、温度等)”等问题。而到了高中阶段,学生可以综合各学科的原理或探究方式,采取成分分析、实验室实验等更为系统深入的方法,对各种花的外在特征和内在构成进行探究,回答诸如“花儿发出香味的原因是什么?”之类的问题。不管哪个学段的学生,都可以完成完整的探究活动,区别在于不同阶段学生在认识问题的深度、知识技能的整合程度、解决问题的思维方式和探究模式上存在质性的差异。

每个阶段的探究活动都蕴含了完整的问题解决过程,提出了根据当下问题灵活整合和运用已有经验的需求。但随着学习的进展,学生在情境、观念和结果之间建立的关联更具有内在性,调动和整合人类积累的文化观念、工具、方法和资源的深度、广度和灵活性也在逐渐提升,表现为学生在素养上的不同发展水平。

在更深层次上,这种学习观的不同反映的是认识论和知识观的转变。反思一下我们现在的学校教育,其形态更像是欧洲大工业时代学校教育的特征,具体表现为班级授课、分科教学、知识导向、讲授为主等等。这些特征在深层次上反映了自笛卡尔以来理性主义认识论的理智传统。这一理智传统主张将认识者(自我)与认识对象(现实世界)相分离,通过认知和理性来构建对于自然世界和人类社会的知识。它秉承的是一种客观的、可积累的、去情境化的知识观。学生可以通过“动脑”来学习人类所积累起来的,以抽象的、结论性的方式呈现在教科书中的各(学科)领域知识。

二十世纪六七十年代以来,在杜威等西方学者的思想启蒙和影响下,以美国为代表的西方国家的基础教育逐渐实现了学校课程范式、教学模式和学习方式的变革和转型。这一转型的背后是自笛卡尔理性主义认识论向杜威实验经验主义认识论的转变(Lim et al.,2015)。在实验经验主义认识论看来,个体是在与环境相互作用的过程中获得对世界的认识的。比如,我把一个瓶子扔到地下,发现瓶子没有摔坏,由此得出塑料材质的某种特征,即在实践中获得某种知识。在这个过程中,我和世界不是二分的,而是互动的。

所谓情境,就是个体和世界产生互动的当下环境(杜威,2004)。个体与不同情境的互动过程,就是杜威所说的成长性经验螺旋式获得和改造的过程。所谓成长性经验,是指那些儿童从过去或当前的经验中通过体验或反思而获得的,能够进一步丰富和促进他们后继成长的东西(杜威,2004)。如果我们把核心素养理解为儿童在当前学校教育活动中形成的具有可持续发展和迁移性的综合性品质,与这里所讲的成长性经验就是一致的。它不是外在于教育的。

正如杜威所说的,教育本身即是目标,教育之外没有目标。核心素养的培养就孕育在这样一种教育的过程中。

(作者杨向东系华东师范大学教育学部教育心理学系主任,本文首发于《华东师范大学学报(教育科学版)》2020年第10期)

上海市社联2021年度推介论文

(排名不分先后)

发表评论