作者:褚海峰(桂林电子科技大学艺术与设计学院副教授、硕士生导师,硕士。) 丁兆茏刘亚军

摘要:城市化进程中,城市的发展与扩张伴随着经济重心转移与人口结构变化,导致部分或较多历史街区因诸多原因日渐衰落,造成了本土文脉的式微以及文化财富的流失。文章以探索历史街区保护与更新方式为目的,在城市针灸理念的视角下,以现阶段中国历史街区现状为基,思考历史街区的保护与更新方式,将城市消极空间视为病源、历史街道视为穴位,以城市针灸为治疗方法,结合实际案例分析如何以“微创式”“渐进式”的城市针灸理念,疏通文化血脉,活化消极空间,达到保护街道生态与肌理、提升街道活力及重构邻里关系的效果,从而对历史街区的保护与更新工作从文态、形态、业态上如何进展发起讨论,以期为历史街区的保护与更新提供新的思路。

关键词:城市针灸;历史街区;保护更新;街道活力

DOI:10.19686/j.cnki.issn1671-4997.2020.04.007

基金项目:2018 年度教育部人文社会科学研究规划基金一般项目(编号:18YJA760009);2019 年度广西研究生教育创新计划项目 (编号:XYCSW2019031);2019 年度广西研究生教育创新计划项目(编号:JGY2019081)。

本文文献著录格式:褚海峰,丁兆茏刘亚军.城市针灸视角下历史街区保护与更新的思考[J].湖南包装,2020,35(04):29-32.

历史街区流淌着城市文化血液,彰显着城市文化底蕴与脉络,拥有巨大的文化研究与经济发展价值。城市边界的扩张会促使历史街区衰落,这种衰落将以街道空间、建筑形态、基础设施等方面的没落为表现形式从而致使历史街区失活,成为城市消极空间的一部分,造成经济文化财富隐性流失。

《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》文件提出要对城市进行有序修补与有机更新。街区的有机更新与城市发展对接,缩小历史街区发展缓慢或停滞带来的影响,同时解决其环境品质下降、空间秩序混乱,提升历史街区功能与活力。

城市针灸理论把城市视为复杂的有机体,与其内部的子系统是整体与局部的关系,这些子系统在对自身产生作用的同时也一定程度上影响了其他子系统内部运作,从而决定了市民的活动和城市的发展。强调通过最小范围的外部干预来取得最大化的效益,通过在城市系统网络上进行点状的操作,使周边的环境发生变化,最后起到更新城市的作用,使城市得以可持续性发展。

1 城市针灸视角下城市更新研究

1982 年,西班牙建筑师 M·S·莫拉勒斯(Manuelde Sola Morales)将中国传统中医中的“针灸”原理运用于城市建设中,提出了“城市针灸”的理论,并以巴塞罗那为实践。雅各布斯提出城市中不同年代肌理与风貌会提升其活力,路易斯·芒福德认为城市改造更新需要符合“人的尺度”,同质化的城市更新显然在更新视角和尺度上出现了问题,破坏了街道肌理和人文关系。C·亚历山大在俄勒冈校园规划试验中运用了小规模、多功能、渐进式的多步骤改造方式取代大规模、单功能的快速改造方式。中国,将“城市针灸”与“有机更新”理论相结合,强调城市更新的渐进性和持续性,例如上海新天地历史街区的保护更新,就是该理论的探索与践行。

综上所述,城市针灸视角在城市更新方面的研究较为丰富,将其运用到历史街区更新中更能发挥其文化与经济辐射作用,赋予历史街区的保护更新以新内涵。

2 中国历史街区保护与更新现状

历史街区文化血液在城市化过程中成为市井文化的温床,二者互融共生形成独有的街区生态。街区空间中充满原生态活力的生活状态、适宜人居的空间尺度与长久积累的历史文化气息。改造更新对街区空间生态的破坏具有不可逆性,所以保护街区文化与生态对于街区更新尤为重要。

2.1 商业与文化气血失衡的桂林东西巷

“文化搭台,经济唱戏”已成为历史街区更新的共识,但是文化与经济的体量和作用不平衡是目前中国历史街区开发的共性问题。商业化过重文化性就会流失,历史街区文脉折损;文化保护举措过多则经济发展受限,保护文化可循环发展的经济基础萎缩,如桂林东西巷的更新开发过程中就出现了商业性全面覆盖文化性的问题。

明清时期东西巷颇负盛名,其包含江南巷、兰井巷等传统街巷,历史上多位达绅贵人在此居住,多个桂林老字号于此地发源。东西巷有“青龙白虎”宝地之美称,是桂林历史文脉的重要体现。

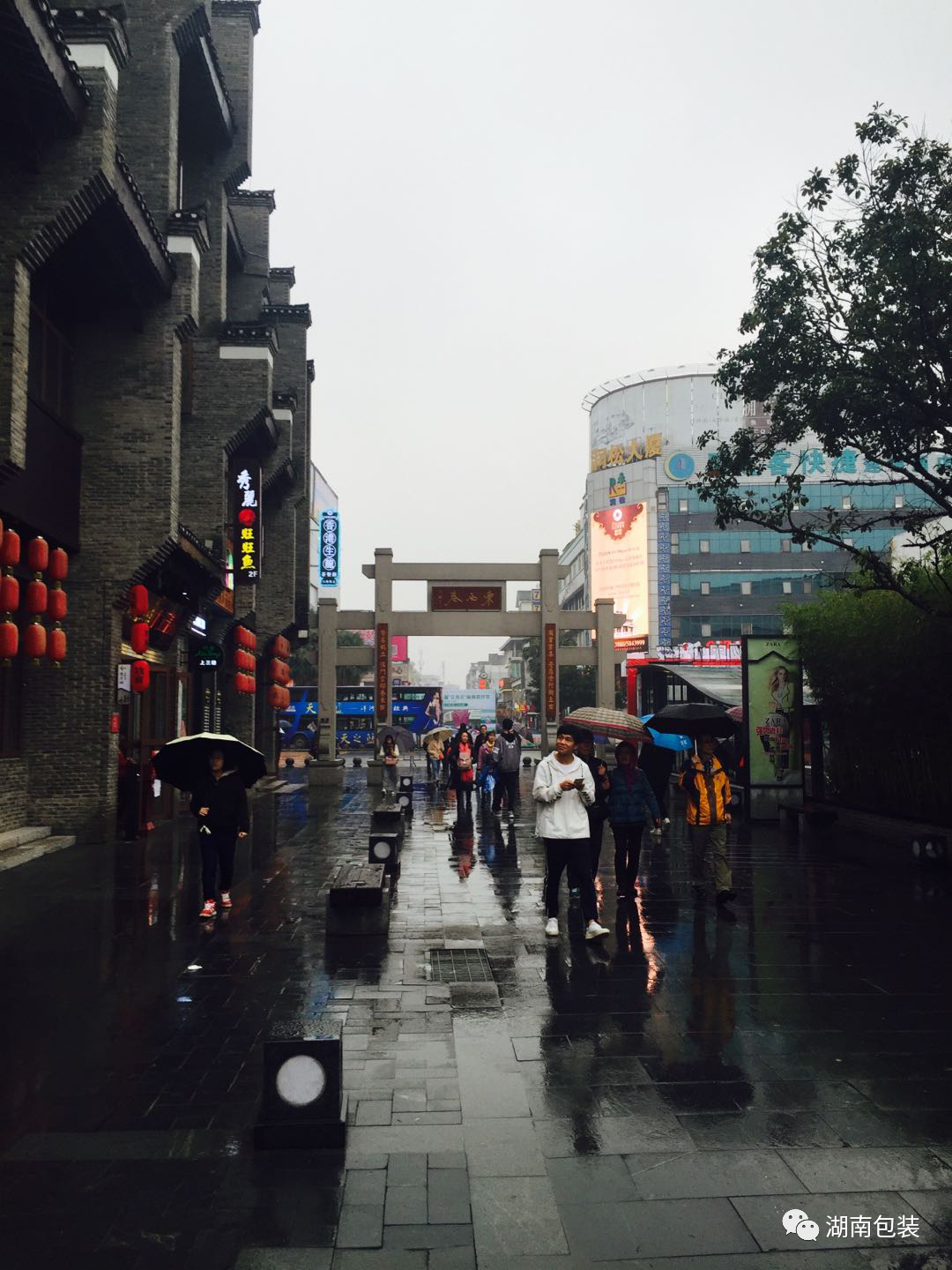

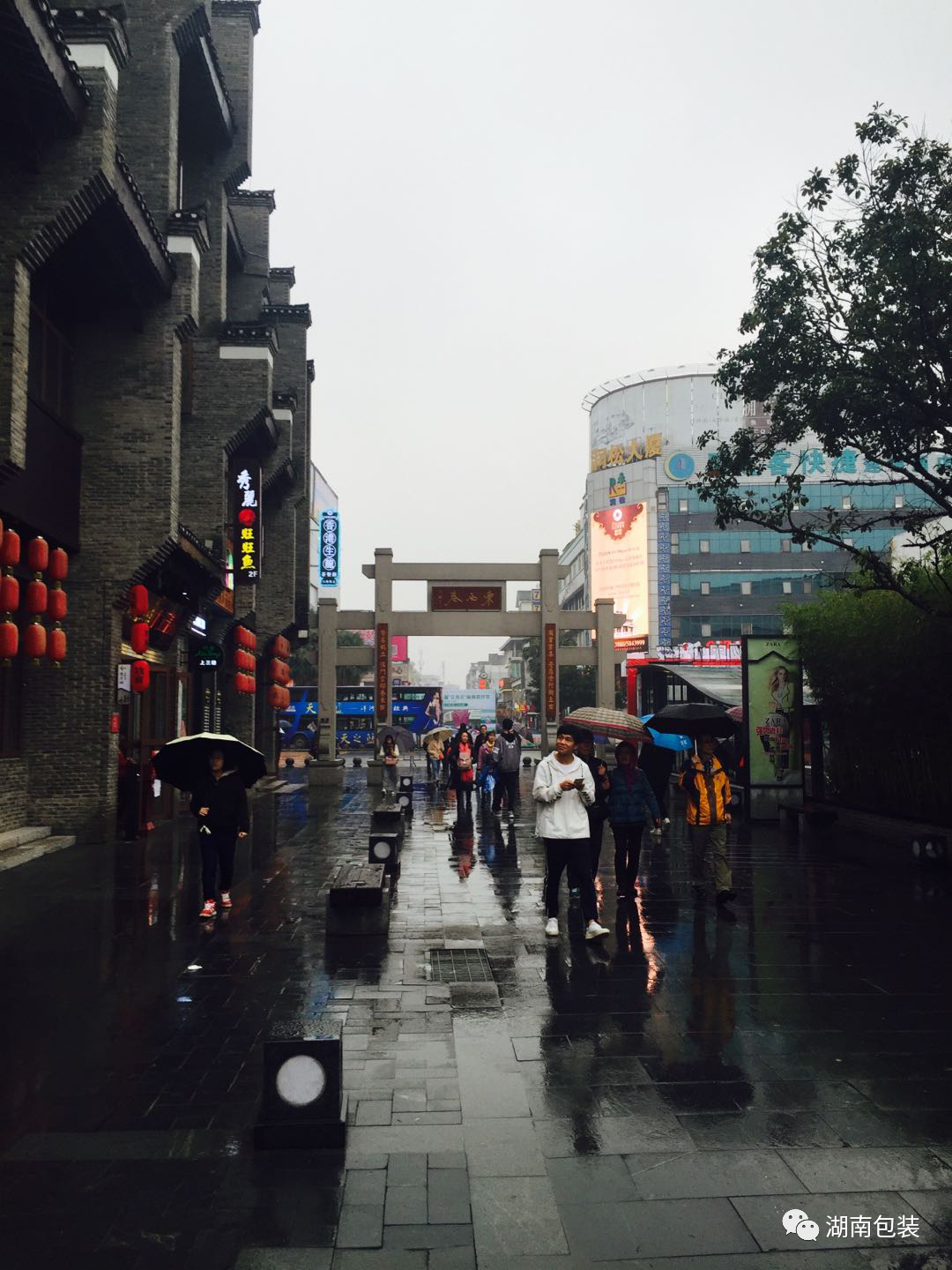

东西巷作为明清时期唯一遗留的历史街巷,被桂林秀峰区政府列为“十二五”重点建设项目,大量商业产业入驻使东西巷由历史街巷变为综合商业区(见图 1),在商业的冲击下,其街区文化从街道尺度、建筑立面中消失,沦为普通商业街,历史街区的文脉特征逐渐消失。从东西巷的业态分布来看,其巷内开发的戏曲茶馆、采耳馆与马启邦故居(见图 2)等文化产业项目被吃住玩等商业项目包围,其文化保护与传承的作用被商业影响力淹没,造成了文化性与商业性的不平衡。

图 1 东西巷正阳路步行街街景

图 2 东西巷马启邦故居

2.2 许昌曹魏古城建设中损元的八一路

建安元年八月(196 年),东汉京都由洛阳迁至许都,至此许昌与曹魏文化紧密结合,融入到城市文脉的血液之中。2018 年许昌开始规划建设曹魏古城,以八一路为城门,将护城河内区域划分为 6 大板块,包含民俗文化产业、生活休闲产业、滨水景观、房地产业、商业街区开发项目等。街区内整合了区内 8 大功能组团,以打造城市名片为目标,进行街区更新建设。

曹魏古城以许昌市魏都区主要景点春秋楼、曹丞相府为中轴建设步行街。街区周边多个地区开发配套产业,更新力度大、范围广,八一路街道功能、街道尺度与建筑立面发生了根本改变,大面积旧有建筑被完全拆除。原有空间系统被粗暴破坏,街区原建筑更改为仿古建筑,其被赋予的文化价值流于表面。历史街区因年代积累沉淀的市井文化与街区生态被灭绝,城市历史文脉遭到最直接的破坏,历史街区在市井文化中积淀孕育的城市骨相因此消失。

2.3 新陈代谢失效而坏死的重庆金刚碑老街

清朝的金刚碑老街因煤炭业繁荣一时,后国民政府迁都重庆,大量文人学者入居于此,金刚碑也因各类文化名人推崇而闻名。金刚碑老街于 2002 年被重庆市人民政府列为传统历史街区,但是金刚碑老街年久失修,建筑风化严重,明清时期遗留的旧寨大多损毁。近年来老街更是面临人口结构老龄化、原住民流失的问题,只留下了亟待修缮的旧屋,街道的“循环系统”出现了问题致使街道形容枯槁,成为即将消失的历史街道。金刚碑历史文化街区于 2018 年 3 月开始修缮,目前尚未完工。

2.4 成都宽窄巷子形神兼备的保护与更新

宽窄巷长约 500 米,是清代成都满城的部分遗存,1982 年被列入《成都历史文化名城保护规划》。因未受到现代化更新的影响,实施改造前宽窄巷内呈现出了清代、近代和现代等不同时期建筑风格与街道肌理的交叠融合。2003 年由政府牵头改造,从“文化、建筑、商业”3方面入手,将宽窄巷成功塑造为成都的“形象代言”。文化上结合川剧、糖人、皮影等民俗,建筑上以“原址原貌、落架重修”方式进行改造,商业上将地方文化融入现代产业,宽窄巷子整体上做到了保护与更新相结合,保护近 40%的老建筑的同时更新了街道产业,为历史街道注入了新活力,辐射周边产业的繁荣,带动成都旅游业的发展。

3 历史街区病症的表现形式

3.1 文态上经脉紊乱——文化交融产生的复杂性与模糊性

历史街区在岁月沉淀、居民迭代中积累了多种年代的文化,与普通居民日常生活组合,产生了具有多个时期文化特征的独特的市井文化,这种文化具有文化脉络上的复杂性与文化表征上的模糊性。

历史街区的文化脉络多条年代线文化并存,不同时期居民生态生长出的市井文化也不断积累变成文化养分,街区生态的自适应性会自动淘汰不适应当前社会需求的街区文化、产业和建筑等,这些原因共同产生了历史街区文化脉络上的复杂性。未被有意开发文化起源的历史街区,其主体文化是被市井文化占领的,街区文化潜藏在市井文化之下,使得其文化表征具有模糊性。

3.2 形态上肌理、功能老化——建筑老化、街道规划不系统和功能性失活

建筑的老化与古迹的破损是历史街区亟待保护的表现,历史街区的建筑形态根据其现代化的程度表现出不同比例的历史文化浓度,建筑立面的老化与破损是历史街区面临的共性问题。

历史街区的道路因其年代原因未经过现代化规划,所以其巷道繁多且指示系统不清楚,四通八达但是街道容量小,严重限制了开发后的旅游载客量与商业化体量。

历史街区面临的另一个问题是街道功能性的失活,表现为基础设施的陈旧与缺失。基础设施不完善产生的街区功能性失活,进而导致街区社群关联性降低。在文化的更新上,街区居民可以自产自销,但街道设施更新上不能,街道设施的更新需要一定体量的规划与资金投入,居民的自发性不能解决这些问题,就需要政府机构的支持。

3.3 业态上新陈代谢失调——产业整体低端化,缺少现代化产业与文化产业

历史街区的文化积累离不开历史活动,而历史活动又常常与经济挂钩,多个历史街区没落的背后是曾经的经济繁荣。导致历史街区衰落的原因多种多样,但起决定性作用的是经济发展模式落后于社会需求,导致经济中心转移、经济地位下降。

历史街区衰落后产业资源向繁荣地区转移,现代化产业缺失,整体表现出产业的低端化。在产业更新的过程中传统低端产业与手工业会面临不现代化就会自然消亡,现代化会导致被其他产业取代的困境,这种选择还决定了街区文化产业的兴衰,是历史街区更新转型过程中的难题。

4 城市针灸视角下历史街区保护与更新方法

城市针灸理论讲究微创式、渐进式更新,疏通文化血脉,活化消极空间,刺激街区核心穴位,以达到小幅度干预、大程度发展的效果。城市针灸理论强调发现历史街区保护更新中问题的症结所在,精准解决。对于历史街区来说,保护的是街区中蕴含的历史文脉,更新的是承载历史文化的物质空间,两者有机结合保障城市历史街区与城市发展同步。如何用城市针灸的手法来治疗历史街区核心穴位,辐射街区文化脉络、建筑肌理、街道功能以及业态的更新是文章讨论的主要问题。

4.1 文态上疏通文脉——梳理街区核心历史文化

历史街区存在的时间跨度很大,通常历经古代、近代和现代,其珍贵的文化价值需要保护。历史街区的文化价值是一个逐渐消磨的过程,如果缺少人为保护的干预,随着历史街区存在时期越来越长,街区早期的文化特征也逐渐消失被新的居民活动痕迹替代。在新旧文化的交融碰撞中,新文化比例的增高导致老旧文化的比例稀释,街区文化被动接受迭代,所以对历史街区的保护越早越好。

城市针灸视角下历史街区文态的保护与更新,首先应从街区历史遗迹中梳理出主线,按照文化主线进行合理的规划与开发,找准文化核心穴位做好文化定位,刺激街区文化神经觉醒。其次,原住民是历史街区的“细胞”,在历史街区的开发过程中应将居民日常生活看作街区文化的一部分,不应将二者割裂开来,破坏街区原有生态。最后,整体看待历史街区文化与城市文化的关系,将本土文化元素融入历史街区的开发,以气养血、以血补气,用本土文化孕育街区核心文化,用街区文化供血周边街区系统,最终完成城市文化的大发展 。

4.2 形态上培元固本——保护古迹原址原貌为主、开发更新为辅

历史街道像化石一样,有多个年代沉淀下来的历史痕迹,在街道形态上表现在建筑立面、街道尺度等方面,新旧建筑都是历史街区自然生长的一部分。在历史街区建筑的更新中,可以接受新建符合文化主线的仿古建筑,但不能本末倒置,为了贴合文化主线拆除年代不符的老建筑而破坏历史街道的完整性。

历史街区古迹的更新工作,应巩固其元神,秉持“微创式、渐进式”的更新原则,尽量还原原貌或维持原貌,对完好的建筑进行清扫与维护,对外部破损但结构完好的建筑进行小幅度修缮。古迹的刷漆翻新工作需经过严谨的考据对原貌进行还原,不应以美观为由干预古迹外观,也不应将个人审美置于古迹风貌之上进行翻新工作,这种更新方式不仅会被大众审美批判,还会造成古迹文化价值的折损。

4.3 业态上活化产业——植入现代化产业、开发文化产业

产业是街区的循环系统,历史街区失落的原因之一是产业低端化造成的活力流失。在历史街区的更新中植入现代化产业,可以激发街区活力,满足供需平衡,确保街区人流循环。

产业的现代化会带来文化与商业失衡的新问题,所以要将文化产业与现代化产业相结合,将街区文化融入产业常态。补贴非遗产业与本地特色产业,如采耳、戏园等,鼓励本地饮食文化产业入驻,将饮食做法作为文化展示的一环节,在发展经济的同时与城市文化血脉相接。

5 结语

从城市针灸理论中汲取养分,认为历史街区的保护与更新,应精准街区的定位,直击街道发展痛点,发掘历史街区的文化、经济价值,对历史街区进行小规模的干预与引导完成利益最大化,激发造血功能,激活循环系统,将历史街区打造成为城市名片,辐射周边街区乃至城市经济发展,以期为历史街区的保护与更新提供思路。

历史街区的保护与更新需要正本清源、形神兼顾,应用城市针灸理论在历史街区中寻找核心穴位,通过刺激文态、形态、业态的活化,促使三者相互作用、相互交融,从而带动周边区域发展。历史街区是一座城市活着的记忆,是本土文化宝库,不应沦为消极空间,消减其自身的价值。

参考文献

[1] 中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见[J].核工业勘察设计,2016(3):22-28.

[2] 贾敬.城市针灸:当代“社团建筑”的可持续更新方法:——以温哥华唐人街为例[J].中外建筑,2011(12):71-73.

[3] 马汀. 自组织理论视角下的城市老旧街区更新策略研究[D].重庆:重庆大学,2017:5.

[4] 张雪.城市既有住区更新改造策略研究[D].西安:西安建筑科技大学,2013:8.

[5] 杨雪柯,黄淑娟.基于地域特色的历史街区空间形态更新设计研究[J].建筑技术开发,2018,45(5):20-21.

[6] 李稷.历史文化街区的更新保护对策及其开发[J].有色金属设计,2015,42(2):54-58.

[7] 张继焦.新功能主义:文化遗产在城市复兴中的新价值[J].青海民族研究,2018,29(4):61-66.

[8] 王晓亚,陈教斌.基于批判地域主义的成都宽窄巷子历史文化街区空间设计分析 [J]. 安徽农业科学,2017,45(32):172-177.

[9] 杨幸何,杨宏烈.广州西关民间文化产业风情旅游区的定位思考[J].中国名城,2019(3):30-36.

[10] 李映涛,马志韬,黄杰斌等.从“保护——更新”的视角看宽窄巷子[J].广西城镇建设,2013(2):12-17.

[11] 元国厅.基于针灸式策略的城市历史住区保护更新研究报告[D].昆明:昆明理工大学,2018:50.

[12] 文问,文卫民.基于“五感”体验的景观设计探析:以南京老门东历史街区更新改造为例[J].湖南包装,2020,35(01):112-115.

[13] 肖薇.基于“城市针灸”的历史街区保护更新研究[D].武汉:华中科技大学,2016:33-34.

(原文载《湖南包装》2020年第四期,知网、万方、中国学术期刊综合评价数据库、中文科技期刊数据库、国家哲学社会科学学术期刊数据库收录。国家新闻出版广电总局认定的学术期刊。)

点击其他阅读:

《湖南包装》杂志简介

国内统一刊号:CN43-1098/TB

国际标准刊号:ISSN1671-4997

由湖南省包装总公司、湖南省包装联合会共同主办

2017年国家新闻出版总署认定为设计类学术期刊

2018年刊物由季刊变更为双月刊

中国知网全文收录期刊

国家哲学社会科学学术期刊数据库全文收录期刊

中国学术期刊综合评价数据库来源期刊

中文科技期刊数据库(全文版)来源期刊

《中国学术期刊(光盘版)》全文收录期刊

万方数据数字化期刊群全文收录期刊

超星“域出版”平台全文收录期刊

入选2018年度“中国最美期刊”

2018年9月在中国(武汉)期刊交易博览会“初心与荣耀—改革开放四十年期刊展”荣耀展出

2019年入选北京国际图书博览会(BIBF)“庆祝中华人民共和国成立70周年精品期刊展”

发表评论