回望过往的奋斗路,眺望前方的奋进路,在全国上下喜迎党的二十大胜利召开之际,本报推出“奋进新征程建功新时代——中国美术这十年”专题报道,分别从创作、理论研究、美育、交流、展览展示五个方面进行梳理,力图全方位展现新时代中国美术事业的变革性实践、突破性进展和标志性成果,激励广大美术家意气风发地奋进新征程、建功新时代。

新时代以来比较开放和多元化的语境,赋予了中国美术理论研究以全新的面貌,与以往相比,新时代美术理论研究的形式与内容均有丰富的变化。总体而言,新时代美术理论研究的范畴史诗性特点显著,探索的方向具有明晰的时代性,讨论的问题也更加具体而微,十年来取得了丰硕的成果,主要体现在三个方面:一是主题性美术理论研究日趋学理化,二是研究视角更加突出中国的本体,三是文艺评论引导基础理论建设倾向明显。

主题性美术创作理论研究日趋学理化

近年来,从国家层面的“国家重大历史题材美术创作工程”“中华文明历史题材美术创作工程”“‘一带一路’国际美术工程”等,到各地方系列主题性美术创作活动,激发了广大美术工作者的创作热情与活力,诞生了一大批主题性美术精品。特别是进入新时代以来,主题性美术创作再次从艺术史中被唤醒,受到了更多关注与扶持,呈现出繁荣兴盛的发展态势,书写出一部中国特色社会主义的伟大视觉史诗。与之同时,对于新时代主题性美术的理论研究也同样得到空前的发展,出现一大批具有代表性的研究和理论著作。

中央美术学院教授邵大箴指出,中国美术界20世纪50年代以来一直在抓主题性创作,近十多年来对主题性创作更加关注,也出现了很多新的作品,主题性创作的题材内容也更加丰富。同时,他也认为,所谓主题性创作的概念不仅是重大题材,通常的山水、花鸟画也有主题,在小题材里面挖掘大的社会意义,也是很好的主题性创作。社会主题表达人们的思想感情与社会发展的趋势,在这方面我们的观念已经有所变化。

“新时代美术创作中的人民形象”学术研讨会现场 武广宇/摄

主题性美术创作再次从艺术史中被唤醒,这一现象既让研究者审视20世纪以来中国美术现代性转型中现实主义美学思想的价值与意义,也使研究者在审视中梳理与思考当下融汇了不同角度、观念和语言形式的创作新貌。中国美协美术理论委员会主任尚辉认为,正是在这种积极的理论争鸣和结合当下创作实践的评论中,美术创作逐步回归艺术规律本位,使反映现实、描绘历史的主题性美术创作获得了思想理论上的充实。为纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年,中国国家画院主办了“新时代美术创作中的人民形象”学术研讨会,重温讲话精神,深入理解并践行人民文艺观,具有重大意义。直面创作实践中的问题,特别是主题性艺术创作中的难点、热点、焦点问题,以期创作出更多更好的美术作品,助力艺术家们从高原向高峰迈进。

《中华史诗图文志——中华文明历史题材美术创作工程文献集》

中央美术学院教授于洋表示,进入新时代以后,20世纪中国美术的研究方法比之前有了很大的变化。其中最重要的一点就是,对于主题性美术创作的研究更加受到重视,并逐步进入到艺术本体和学理层面。他认为,在“国家重大历史题材美术创作工程”“中华文明历史题材美术创作工程”“‘一带一路’国际美术工程”,直到庆祝新中国成立70周年与庆祝中国共产党成立100周年的一系列展览为背景的情况之下,这一时期更多地看到一些重要的主题性美术研究,以及对新时代的文化体制、社会语境、艺术生态等相互关系来讨论的一些理论文章和专著。例如,由人民美术出版社出版的四卷本《中华史诗图文志——中华文明历史题材美术创作工程文献集》,就是2011年启动、历时五年的“中华文明历史题材美术创作工程”的研究成果之一。书中既有146件(幅)作品的创作草图、相关速写、构思笔记、创作素材等资料,专家评论文章部分,还收录了29位资深美术家、评论家的29篇文章,以不同视角对此次工程进行深度理论评价和客观全面总结,为未来历史画和重大主题性创作的发展提供价值指引。同时,2018年至今,连续五届全国美术高峰论坛的举办,就当下中国美术现状及各美术门类的新业态进行把脉研判,为当代中国美术健康发展提供必要的理论支撑。每一届的全国美术高峰论坛,提出的重要问题,基本上能够代表每个年度重要的理论发展脉络。

“首届全国美术高峰论坛”现场 焦峰/摄

研究视角更加突出中国的本体

时代性的探索方向是新时代美术理论研究的重要特点,尤其是重大历史节点的美术史学研究,如为新时代中国美术立言的系列研讨活动与庆祝中国共产党成立100周年的学术论坛,形成了十年来美术理论研究新的方向。近十年来,中国国家画院把弘扬中国文化精神、建立“中国标准”、体现“中国风格”作为自己的学术目标。中国国家画院理论研究所副所长陈明表示,十年间,中国国家画院以高阔的视野和包容的眼光聘纳了全国各领域最优秀的美术史论家为研究员,并建立起一支以博士为基础的、具有梯队层次的美术史论家队伍,这使中国国家画院拥有了一支较强的美术史论研究团队。在建立学术队伍的同时,也重视学术的积累,组织完成了多项国家重大课题研究项目。《百家和鸣——庆祝中国共产党成立100周年新中国美术理论文集》作为中国国家画院庆祝中国共产党成立100周年系列活动重要组成部分,旨在汇集当代有代表性的美术理论家,从不同角度对百年来中国美术发展中的重大理论问题进行研究和总结。文集分为美术史研究、理论研究、美术批评和创作研究四个部分,内容包括百年来的中国美术的发展历史特别是百年来美术发展的理论研究,以及当代美术创作的评论,基本涵盖了百年来的中国美术发展特别是新中国美术发展的历史的方方面面。

《百家和鸣——庆祝中国共产党成立100周年新中国美术理论文集》

党的十八大以来,我们对1949年新中国成立以后的美术发展有一种整理意识,有一种新的学术观察试点的诉求,这也决定了从一个侧面切入历史文脉,从不同的角度去梳理新中国美术发展的规律和一些问题,对于创作和美术史论本身的方法研究都有新的讨论。

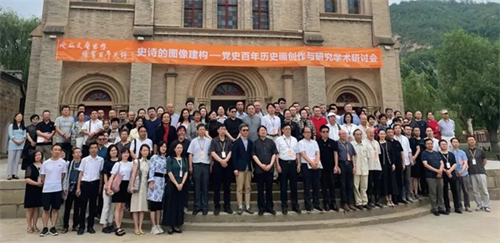

于洋表示,“85新潮”时期的西潮涌动,更多强调中西融合,上世纪90年代强调艺术市场的影响,包括新世纪初期,中国美术都是走向世界的一个过程。这个过程里面,外力对中国美术影响谈得较多,而从自身的本体建构谈得较少。新时代以来,我们在强调文化自信的这种语境之下,特别在美术理论研究上更加走向本体,而且更加走向中国文化为主线或者出发点的一种观察视角。2021年,由中国美术家协会主办,中国美术家协会美术理论委员会、西安美术学院、延安文艺纪念馆承办的“史诗的图像建构——党史百年历史画创作与研究学术研讨会”在延安鲁艺召开。会议梳理中国革命美术史发展历程及反映党史百年历史画创作的演变轨迹,从多种角度探讨作品的深刻意涵及艺术成就。中国美协主席、中央美院院长范迪安认为在党的百年华诞之际,在革命文艺摇篮延安召开此次研讨会,具有在主题美术创作上寻根溯源、聚力创新的重大意义。

“史诗的图像建构——党史百年历史画创作与研究”学术研讨会现场

新时代的中国美术已逐渐从对西方美术的仰视转为平视,更加注重民族美术的现代性转换与创造,在书写实现中华民族伟大复兴的中国梦的视觉史诗中体现中国美术自主发展的活力,这也必然要求美术评论的活跃和艺术理论的支撑。尚辉认为,“新时期以来一直到新世纪之初,可以看到引进西方现当代艺术理论的现象特别普遍,青年学者张口谈格林·伯格闭口谈阿瑟·丹托的现象特别明显,他们是用西方的现当代艺术理论来复制中国的当代美术理论,或者说用西方的现当代艺术理论来取代来替代中国的现当代美术理论。”而这十年以来情况发生了比较大的变化,一方面文化自信和对民族艺术的认同感越来越自觉,另一方面,更能以中国本体的视角与西方对话。2016年,第34届世界艺术史大会在北京举行,中外学者通过学术研讨不仅促进了解与友谊,还对世界艺术的多元性、丰富性及中国艺术史有更深入认识和理解,对今后世界美术史的研究有所助益。

第三十四届世界艺术史大会现场 武广宇/摄

发表评论