本研究深度剖析了俄罗斯帝国时期的政体演变与封建制的革新历程。这一历史阶段在俄罗斯史上占据着决定性地位,其时政治体系与社会构造进行着翻天覆地的重塑,这些深远的改革无疑重塑了俄罗斯的社会版图与政治秩序。

旧时代的荣光:探索俄罗斯帝国时期的封建与政治奥秘

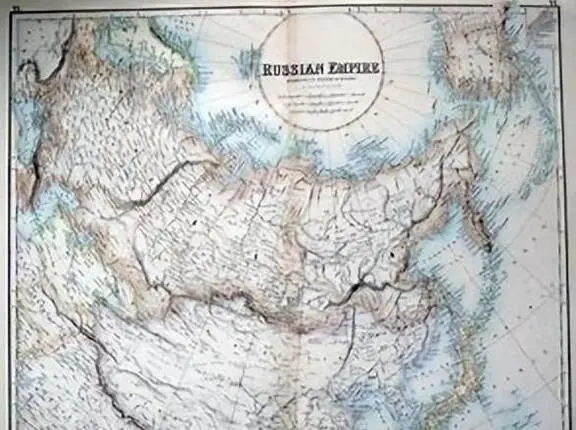

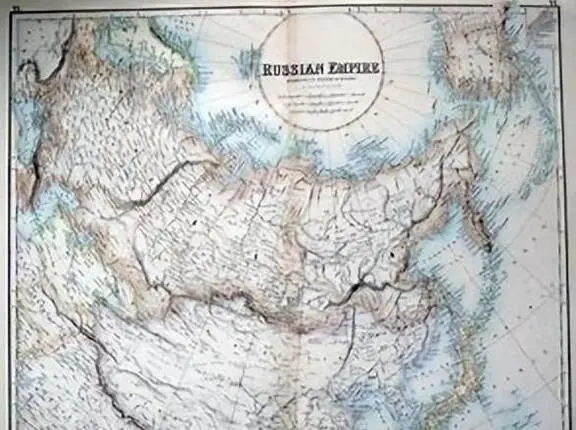

历经八个世纪的辉煌,1721年至1917年间,俄罗斯帝国矗立于世界舞台,其根基深植于14世纪末的莫斯科公国崛起。

16世纪,这个强大的力量脱离枷锁,正式宣告沙皇时代的来临。

在17世纪,沙皇们的雄心壮志通过战争与策略的巧妙结合,令俄罗斯版图如疾风骤雨般扩张,囊括了西伯利亚的神秘、中亚的富饶以及波罗的海沿岸的繁荣。

这场帝国的推进不仅以领土的增加为表象,更深层次的是,俄罗斯东正教会借此契机,如同种子落地生根,将东正教的信仰深深烙印在了新征服的土地上。

18世纪初期,彼得大帝(彼得一世)以革新者的姿态引领俄国迈向欧洲文明。他的深刻变革着重于现代化进程,涉及军事、行政和文化的全面革新。

他以实际行动,在创建繁华的圣彼得堡为首都之举,拉近了俄罗斯与欧洲邻国的距离。这些深远的社会和政治改革,有力地稳固了俄罗斯帝国在世界舞台上的强大基石。

在政体选择上,俄罗斯帝国坚定地奉行君主集权模式。沙皇作为国家的无上权威,独揽至高权力,涵盖决策、行政及全面掌控国家命脉,包括政治、经济和军事的关键领域。

宗教领域亦在其掌管之下,沙皇被视为正宗基督教的捍卫者与精神领袖。

沙皇凭借智慧,构建了严谨的官僚体系,由贵族和精英阶层共同掌管,他们精细运作,处理全国政务与地方行政,犹如稳固的纽带,确保了帝国的有序治理和沙皇权威的持久稳固。

在俄罗斯帝国的辉煌篇章中,封建体制犹如基石,主导着社会结构与经济脉络。它以土地作为纽带,构建了一套严谨的等级体系,清晰定义了每个阶层的权利、义务与使命。

在封建社会架构中,私有土地与领主体系应运而生。土地作为核心生产要素,掌握在贵族、地主及教会的手中,他们凭借对广阔田地和农民劳力的掌控,积累了丰富的财富与显著的影响力。

接下来,封建社会通过封建契约维系领主与农民的秩序。根据这一约定,农民需向领主贡献租金和劳力,以此换取土地使用权。

农民的流动性受限,职业选择受限于土地,他们的身份如同扎根的农奴,世代绑定于土地。

此外,封建体系巩固了社会的阶级划分,赋予贵族和地主显赫的地位与荣誉光环,他们的尊贵和声誉在社会结构中独占鳌头。

相反,农民和农奴则深陷社会底层,承受着严密的约束和不公的剥削。

旧时代的封建枷锁,严密掌控着农民与田土的命运。农民被束缚在土地的边缘,他们的自由受限,经济发展潜力深藏未释放。

没有土地所有权,农民需如奴仆般付出沉重税负与劳力,仅换取微薄的使用权。这样的体系无情地压榨,令农民生活艰辛,挣扎在经济压迫与剥削的深渊。

在俄罗斯帝国的辉煌篇章中,君主专制犹如稳固的轴心,沙皇作为至高无上的舵手引领国家前行。封建元素深度渗透于社会结构与经济架构之中,彰显其不可或缺的地位。

封建体系凭借土地所有权、严格的契约法则和等级秩序,划分了社会中各阶层的地位与权益边界。然而,其背后潜藏的社会不均衡和对农民的过度剥削,无形中加深了社会的矛盾与动荡不安。

深入挖掘俄罗斯帝国的历史奥秘,封建体制如何在政治理动的驱动下实现转型与发展。

在俄罗斯历史演进的脉络中,启蒙与自由主义的璀璨光芒崭露头角,强有力地推动了封建体制的革新进程。

在18世纪末期,启蒙精神的火种照亮了俄罗斯帝国的版图。它倡导理性的光芒,科学的力量,以及人文关怀,鼓励对既有观念和体制进行深刻质疑与革新。

启蒙先驱们呼吁社会进步,推广知识,以及革新官僚体系,这些理念如同催化剂,有力地推动了俄罗斯帝国历史上的政治现代化进程。

在俄罗斯帝国的大地上,自由主义思想如春风般播撒,其倡导者坚守个人权利的尊严,包括无尽的自由、私有财产的保护和言论的自由表达。

他们犀利地批判着封建体系的弊端,矛头直指皇权过重。通过倡导公众参与和监督政府的必要性,自由主义者的呼声犹如号角,激发了改革封建体制的强烈愿望,成为改革进程中的关键推动力。

在俄罗斯帝国的历史篇章中,多位杰出的领导者发起封建结构的革新尝试,目标是强化国家的综合力量,提升民众福祉,并借此提升国际地位的竞争优势。

作为俄罗斯帝国富有远见的领导者,彼得大帝堪称革新先驱。他锐意推行一系列革新举措,如打造先进的军备力量、重塑高效行政架构、引入欧洲的科技精华与文化精髓。

他的目标直指俄罗斯的全面现代化,力图提升国家在政治、经济和军事领域的国际竞争力。

叶卡捷琳娜二世,作为关键的领导者,继承并发扬了彼得大帝的革新精神,她推动的改革超越了前任的足迹。她以《农奴制改革法令》为工具,目标在于逐步解放农奴,增强农民自主权,提升农业生产的活力。

尽管这一进程并非尽善尽美,但她的不懈努力无疑在封建社会结构的转型中留下了深刻的烙印。

在俄罗斯历史的现代化演进中,草根力量与知识先锋联手点燃了改革的烽火。社会运动先驱和思想家们联手发起启蒙与自由主义的革新运动,他们凭借言论的力量、著作的影响力和实际行动,深刻推动了封建体制的革新进程。

"农奴解放大潮:一场决战性的社会革新,它力挺废除农奴枷锁,致力于赋予农民自由与应得权利。知识精英与社会先驱者勇猛出击,以请愿书编织变革愿景,以笔墨疾呼,合力推动政府迈进改革的光明之路。"

不容忽视的是,众多社会团体和组织在改革舞台上扮演了关键角色。如贵族议会和城市自治体,作为多元利益的窗口,他们通过集体讨论与协作,积极推动着俄罗斯帝国的历史性变革进程,其影响力不容小觑。

面对封建体制的革新,我们遭遇了重重困难与阻碍。保守力量和既得利益团体的反对声浪不绝于耳,执政者也在改革的迷宫中摸索前行。

尽管改革的决心强大,现实中的推进速度却因种种挑战显得步履维艰。

探索历史转折点:封建体制的革新如何改写社会秩序与政治版图

19世纪初期,俄罗斯帝国启动了一场深刻的转型运动,通过封建结构的革新,致力于推动社会进步、强化军事竞争优势并促进经济繁荣。

尽管改革带来了显著的成就,但其局限性也不容忽视。

革新年代来临,封建壁垒渐次瓦解。1861年的农奴解放令,如同一道曙光,终结了农奴枷锁,释放了农民的无限可能。

他们从此拥有职业自主与婚姻自由的权利,且首次握有了对土地使用权的宝贵钥匙。更进一步,村社自治机构的设立,让农民得以亲手塑造自己的生活,自治精神熠熠生辉。

改革之路引领了俄罗斯的转型,它推动农业迈向现代化,丰饶产出显著增长。伴随这一进程,铁路、工厂与矿产如雨后春笋,城市的吸引力急剧上升,吸引了广大民众涌入,从而强力推动了城市化进程。

这些深刻的变革不仅直接加速了经济的繁荣,更为后续的工业化奠定了坚实的基础。

封建结构的革新有力推动了社会进步,尤其是农业领域的革命性变革。农奴制的废除赋予农民土地使用权的自由,直接点燃了农业现代化的热情,显著提升了农产品的产出效率。

同步进行的工业化进程催生了新兴产业和繁荣的工商体系,丰富了经济版图,实现了全方位的经济增长。

教育体系的飞跃得益于封建结构的革新,它释放了农奴的潜能,打开了通向学习的大门。随之涌现的各级教育机构,如雨后春笋,拓宽了大众的知识版图,滋养了文化的繁茂与科学智慧的勃兴。

改革驱动下的俄罗斯帝国,如一把锐利的剑,推动着其地理版图的稳步扩展。随着经济与军事的同步提升,俄罗斯凭借强大的武力和外交手腕,逐步征服并融入了中亚、西伯利亚及远东的广大区域,从而成就了一个疆域辽阔的超级大国地位。

尽管封建制度改革迈出了一步,但其局限性不容忽视。农民虽摆脱了农奴身份,但土地分配的不均导致他们的经济困境并未得到有效解决。

同时,他们仍受制于村社管理,个人自由和权益并未完全释放。

尽管工业化城市化进程加速了都市繁荣,却随之催生了一连串社会课题。工人群体深受低收入、艰苦劳动环境与社会保障缺失之困,这直接导致了工人权益斗争的升温和社会不满情绪的日益加剧。

在俄罗斯帝国历史演进与封建革新进程中,民族意识如春笋破土,各族群开始热烈捍卫自身的文化主权与政治主张,倡导平等与少数民族的尊重。

这股强大的民族主义潮流深远地塑造了帝国的政治版图,同时预示着未来民族议题的深刻烙印。

俄罗斯历史上的封建革新深刻重塑了社会版图:农奴制的废除犹如一道曙光,解放了农民,让他们从束缚中解脱,成为享有土地使用权的独立个体。

这一社会身份的剧变,悄然重构了原有的社会架构。而工业化疾驰的步伐,进一步拉大了城乡间的动态对比,形成了鲜明的社会变迁格局。

改革之路虽启,社会反响却显复杂。农奴制的废除并未如愿为农民带来充足的土地,他们的经济困境似乎并未得到有效缓解,反而引发了更深层次的社会焦虑。

农民受限于村社结构,职业选择和迁移受限,同时,工人的生活充满了低工资、艰难工作和匮乏的社会保障,这些现状催生了对社会不公和现行剥削体系的深深质疑。

社会的不和谐情绪如同催化剂,点燃了广泛的变革烽火,表现为农民起义的疾呼、工人集体行动的坚持,以及知识精英们革新理念的涌动。

这些都是底层力量对旧封建秩序深度质疑的体现,迫切地推动社会与政治体系的深层次革新。

共同前行,描绘辉煌明天!

在俄罗斯帝国的历史篇章中,封建体系的革新与政治进步互为推手,共同塑造了时代的剧变。革新思潮与社会活力的涌动,促使封建壁垒遭受革新洗礼;而当权者的远见,为了强化国家实力,稳固社会基石,他们果断实施改革,从而激起了社会与政治结构的深远转型。

发表评论