扎米亚京

叶夫根尼·伊万诺维奇·扎米亚京,俄国批判现实主义文学的杰出代表,代表作《我们》。他是十月革命后对苏维埃文学具有巨大影响的作家之一。在他看来,在文学上卑躬屈膝和粉饰太平都是对作家的损害。

扎米亚京的《我们》、赫胥黎的《美丽新世界》和乔治·奥威尔的《一九八四年》一起并称为西方三大反乌托邦小说。这三部小说的共同主题是:极权、专制、暴政、科技异化和技术统治。其中扎米亚京的《我们》是最早成书的一部。

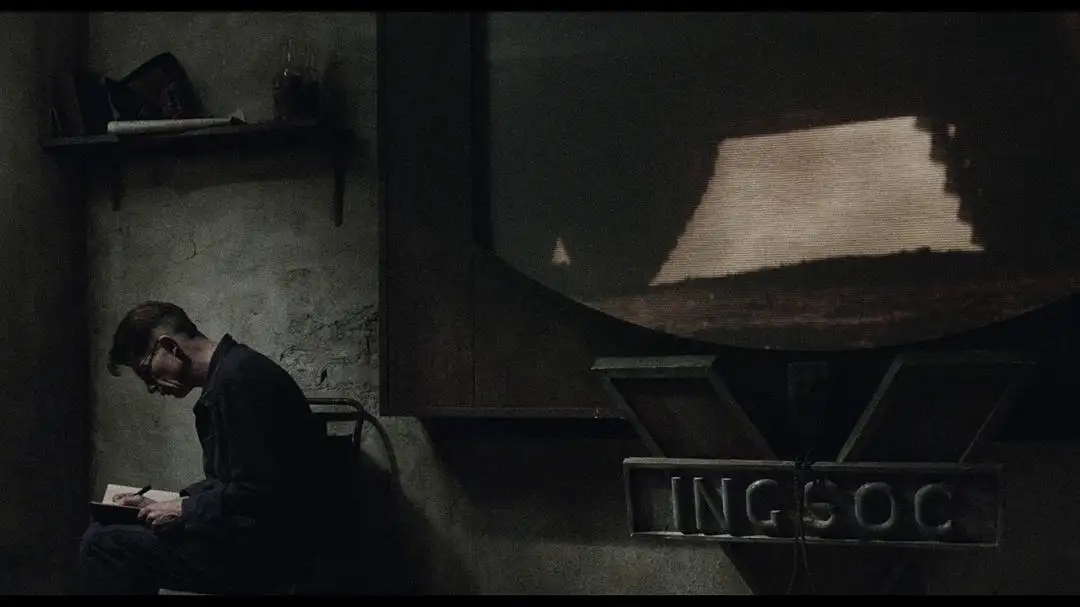

《我们》

《我们》这本书完成于1920年,故事说的是未来即公元32世纪的大一统王国。在一场持续200年的世界战争之后,原来地球上的不同国家已经完全纳入了大一统王国的版图。

这个世界王国的国民没有姓名,而是按出生次序被编为不同号码,并按照性别称为“男号码”和“女号码”。

小说的叙述者兼主人公是男号码“D-503”。包括他在内的全人类都过着“数学般精确”的理性幸福生活。地球以外其他星球上的未知生物依然处于“自由的蛮荒时代”。

理性则是以数学为基础的科学理性。大一统王国的一切都是按照精确的数学测算来规定的。比如,这里的街道、房屋等尺寸完全统一。男女号码们生活在正方形的、四壁透明的、仿佛是空气制成的玻璃寓所里。居民们过着“数学式的完美生活”。

所有人都必须严格遵守国家下发的作息时间表,什么时候起床,什么时候劳动,什么时候睡觉,都有严格的规定;大一统王国的国民是不能自由恋爱的,而是由国家的有关机构进行男女 “配给”;这些男女甚至不能自由进行性生活,你就是爱到要死也必须拿着国家下发的粉红色小票,根据小票规定的性对象凭票交媾;即使散步也是四人一组,按照音乐工厂播出的节奏前行;街道上覆盖着一种薄膜,守卫官可以监听行人的每一句交谈;作家和诗人被驯服成了为主人啼鸣报晓的家禽,谓之“国家诗人”。

“每天早晨的同一时刻,成百万个我们精确地同时醒来;同一时刻,成百万个我们像一个人一样开始工作;然后,成百万个我们像一个人一样,又同时结束工作。同一秒钟……我们把汤勺举到嘴边;同一秒钟,我们共同出门散步……然后在同一时刻,我们齐齐上床睡觉。”

男号码“D-503”为大一统王国的宇宙飞船“一统号”的设计师。在大一统王国成立一周年之际,他设计的“一统号”宇宙飞船即将竣工,并开始征服宇宙,使其他星球的生物和大一统的国民一样享受理性带来的美好生活。

然而,就在大一统帝国准备一统宇宙之际,国家内部却出现了危险,包括主人公在内的一部分男女“号码”开始反抗这种理性的幸福,渴慕“自由的蛮荒”生活。最终,这些“号码”遭到镇压,大一统帝国看上去依然固若金汤。

《我们》作为反乌托邦小说最早的优秀典范,向我们展示了一个近似荒诞的未来世界。在高度理性、技术高度发达的大一统王国中,人们的精神并没有获得真正的自由。所有人,作为号码生活在一个人性真空的世界中。

大一统帝国的绝对幸福是在选择“没有自由的幸福”和“没有幸福的自由”的前提下实现的,因此所谓的“幸福”终究是个谎言。所以,在扎米亚京看来,任何一个变革将自己视为社会变革历史的终点都不过是自欺欺人而已。

他以深邃的眼光,预见了理性充斥下个体自由与人性被剥夺的精神灾难以及那个极权社会的到来。

极权与民众的奴役、自由的消失 “在噪音、闪光和轰鸣声中, 人和物有节奏地行进, 我明白,我清楚地看到, 他们每个人都戴着号码和通行证。 所有的房子都成正方块形, 住宅街道都方方正正, 人们都置于立方体的房间中, 每个物体都明白和知道 自己在巨大运动中的使命……”

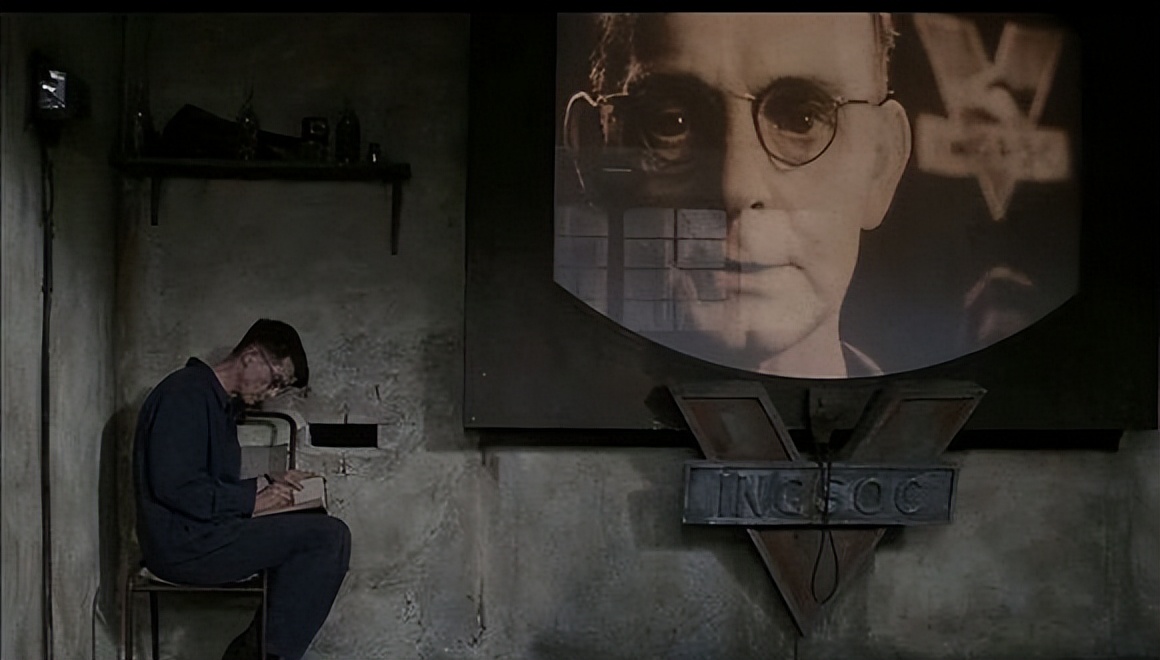

乌托邦理想幻灭后,国家开始走向了极权,走向了专制和暴政。最高领导者开始神化,个人独断专行现象严重,个人崇拜盛行。新的特权阶层产生并扩大化,官僚主义和官僚化体制形成。

在一个极权社会中,国家笼罩于社会各个层面,包括其公民的日常生活。极权社会把整个社会囚禁在国家之中,没有任何东西存在于国家之外,国家和社会的界线被取消,社会彻底政治化。极权政体的政治权力渗透到人类的一切领域,社会秩序完全由政治权力来达成,个人不再有任何私人空间或自由。

极权社会的政府不仅控制所有的经济、政治事务,还控制人民的信仰和价值观,控制人们的日常生活,从而消弭了国家与社会之间的一切分别。

暴政和专制是一个极权社会的主要标志。暴政并非仅仅是残暴的统治,而是一种独断任性的统治,无论是个人专断,还是寡头政治即少数人的专断,都属于一种暴政。就是将人民的权利集中于一个人或一个阶级手中,用强硬的政治手段维护现有利益,防止民众的不满和反抗。

专制最基本的特征是国家权力集中于君主个人,君主是一切权力的所有者。中央越集权,个人的权力就越大,全国的政治就越由一个脑袋指挥。臣民都是奴隶。整个国家,没有任何社会或中间力量能制衡君主的权力。伴随君主专制的是官僚政治。

官僚政治决定了各级大小官吏只对其直接的上级负责,而根本不对人民负责,同时也只有君主及受君主委托的监察机关才能对官僚们进行监督而不受人民的监督。导致臣下与皇帝、下级与上级之间的关系变为奴、主的关系。

官员们为了升迁,他们大肆谄媚,向上歌功颂德,把一切拍马屁的词都可以赋予上级身上。有的官僚为了权力不择手段,达到了下流无耻的地步。

专制的国家中,不仅政治上的严格控制,而且从意识形态领域实行思想专制,压制不同意见,控制着人民的思想。

暴政、专制之下,民众长期处于奴性状态,只有恐惧和顺从。民众无论如何努力都改变不了什么,也达不到目标。每个人的生活似乎都被一种不可名状的力量所控制,人用尽一切力气去与之抗衡,却只是徒劳,甚至连是谁造成了这种局面都无法搞清楚。长期活在恐惧之中的民众,最后只能顺从、服从。

在一个极权社会中,人与人的关系异常的陌生、冷淡、冷漠,充满了隔阂,根本无法沟通。每个人都小心翼翼,生怕麻烦找上自己,惹祸上身。每个人都在维护自己的既得利益,他们怕惹事,因为一旦惹事,现有的“幸福生活”可能都会失去。

可悲的是,在极权统治的洗脑和奴役下,我们坚信自己的国家、自己的社会是世界上最好的国家、最幸福的生活,我们比以往更加幸福。

极权、暴政、专制、官僚主义横行,贫富差距巨大,国内社会矛盾尖锐,最终使得极权社会的统治者根本无力去解决,他们只能通过制造“敌对势力”,利用民粹主义将民众巨大的怨气引导对“敌对势力”的攻击上面,甚至直接通过对外战争来排解国内巨大的贫富差距和阶层社会矛盾,以至于战争阴云密布。

扎米亚京的警告

作为一个20世纪的思想的先行者,他的思考范围绝不仅仅是苏联社会,他的乌托邦思考已经超越了他所处的那个时代和国家,投向了作为整体的历史和人类,在警惕地、批判性地审视着整个人类的现代化社会发展走向。他在《我们》这部小说中预告人和人类会受到无论是机器还是国家过大权力的威胁。

扎米亚京通过的他的《我们》向人类大声呼唤:如果我们没有批判的能力,等待我们的将是被愚弄的命运,极权、专制、暴政、奴役,甚至战争随时可能到来。

发表评论