考点梳理

一、弗洛伊德的精神分析理论

人格发展分为五个时期,即口唇期、肛门期、性器期、潜伏期和生殖器期。每个时期都有与性有关的特殊矛盾冲突,人格的差异与个人早期发展中性冲突解决的方式有关。如果某一时期的矛盾没有顺利解决,性的需求没有满足或过度满足,儿童就会在以后保持这个时期的某些行为,即“停滞现象”。“停滞”与“退行”是紧密联系的。弗洛伊德对意识的论述及重视童年期经验是其主要贡献。

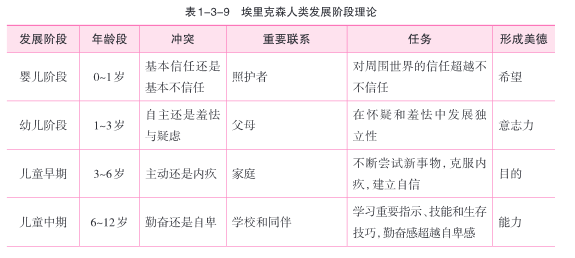

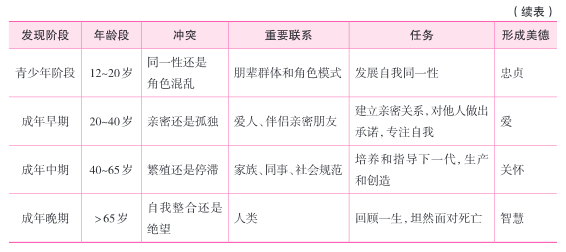

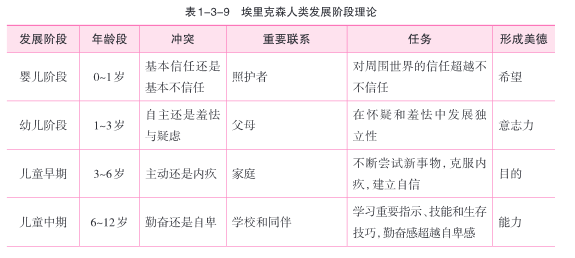

二、埃里克森的人生发展阶段理论

埃里克森认为,每个人成长的过程都普遍经历了八个发展阶段。个体在每个发展阶段都面临特殊的发展任务,都会经历一次心理社会危机或矛盾冲突。

(一)儿童认知发展四阶段

皮亚杰将儿童认知发展分为四个阶段,包括感知运动阶段(从出生到2岁)、前运算阶段(2~7岁)、具体运算阶段(7~12岁)和形式运算阶段(12岁以上)。在感知运动阶段,儿童主要是靠感觉和动作来认识周围世界;在前运算阶段,儿童能凭借语言和各种示意手段来认识事物;在具体运算阶段,儿童在一定程度上可做出推论;在形式运算阶段,儿童能对抽象的和表征性的材料进行逻辑运算。

(二)图式、同化和顺应

在各个发展阶段,个体主要运用图式、同化和顺应三种原则来认识世界。图式是其中最基本的一环,个体将活动系统化,在头脑中形成“心理图式”。适应包括同化与顺应这两个相辅相成的过程。

四、科尔伯格的道德发展理论

科尔伯格提出了道德发展理论,该理论分为三个水平和六个阶段。三个水平是指前习俗水平、习俗水平和后习俗水平。六个阶段是指每个水平中又可划分为两个不同的阶段。

(一)前习俗水平(0—9岁)

第一阶段:惩罚与服从定向阶段。这一阶段儿童根据行为后果来判断行为的好坏及严重程度,他们服从权威或规则只是为了避免惩罚,认为受赞扬的行为就是好的,受惩罚的行为就是坏的。

第二阶段:相对功利取向阶段。这一阶段儿童的道德价值来自对自己需要的满足,他们不再把规则看成是绝对的、固定不变的,评定行为的好坏主要看是否符合自己的利益。

(二)习俗水平阶段(9—15岁)

第一阶段:寻求认可定向阶段,也称“好孩子”定向阶段。处在该阶段的儿童,其个体的道德价值以人际关系的和谐为导向,顺从传统的要求,符合大家的意见,谋求大家的赞赏和认可。

第二阶段:遵守法规和秩序定向阶段。处于该阶段的儿童,其道德价值以服从权威为导向,他们服从社会规范,遵守公共秩序,尊重法律的权威,以法治观念判断是非,知法懂法,认为准则和法律可以维护社会秩序。

(三)后习俗水平(15岁以后)

第一阶段:社会契约定向阶段。处于这一阶段的人认为法律和规范是大家商定的,是一种社会契约。他们看重法律的效力,认为法律可以帮助人维持公正。

第二阶段:普遍性伦理准则阶段 该阶段是进行道德判断的最高阶段,表现为能以公正、平等和尊严等这些最一般的原则为标准进行思考。

五、行为主义理论

(一)华生的行为主义理论

华生是行为主义理论的创始人,他认为心理的本质是行为,他否认遗传的作用,强调甚至夸大环境和教育的作用。

(二)斯金纳的操作行为主义理论

斯金纳认为人类所学习到的社会行为绝大多数是由强化引起的,即是由操作性行为的结果引起的。

操作行为主义理论的基本理论观点有:首先,斯金纳认为行为是有机体的机能作用于外界或与外界打交道的那个部分。其次,斯金纳把行为分为反应性行为和操作性行为。最后,斯金纳认为人类行为的真正原因不在于本能或情感,而在于外界的环境条件。任何有机体都倾向于重复那些指向积极后果的行为。

(三)班杜拉的社会学习理论

班杜拉认为,人类行为的习得或行为的形成,不仅可以通过反应的结果进行学习,也可以通过榜样的示范进行学习,而后者是人类主要的学习方式。

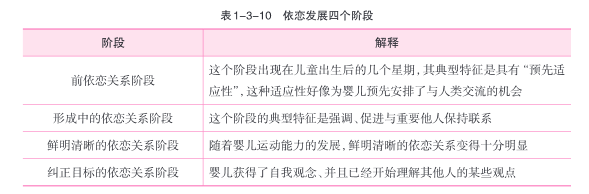

六、依恋理论

(一)依恋发展四个阶段

(二)婴儿依恋的类型

1,安全型依恋

安全型依恋的婴儿最初和母亲在一起时,很愉快地玩耍:当与陌生人接触时,他们有点警惕,但继续玩耍,无烦躁不安表现:当把他们留给陌生人时,他们会停止玩乐,并试图去探索找到母亲,有时甚至会哭泣:当母亲返回时,他们会显得比以前同母亲更亲热,当再次把他们留给陌生人,婴儿很容易被安慰。

2.回避型依恋

回避型依恋的婴儿容易与陌生人相处,容易适应陌生环境,在与母亲刚分离时并不难过。但独自在陌生环境中待一段时间后他们会感到焦虑,不过他们会很容易从陌生人那里获得安慰,但当他们分离后再见到母亲时,对母亲采取回避态度。

3.反抗型依恋

反抗型依恋的婴儿表现出很高的分离焦虑。当同母亲分离时,他们感到强烈的不安。当再次同母亲团聚时,他们一方面试图主动接近母亲,另一方面又会对来自母亲的安慰进行反抗。

命题规律分析

本考点是人类行为与社会环境相关的理论,涵盖的内容较多,知识点理解难度高。对于考生来说,本考点是继社会工作伦理和社会工作研究之后,比较难的考点。

规律一:识别阶段的时间节点,攻克难题。

时间节点有年龄和学业阶段,如2016年第13题,小峰的学业阶段是初中,初中对应的年龄段是12~15岁,对应埃里克森的人生发展阶段论的青少年阶段,此阶段个体的主要任务是发展同一性。考生记忆时间节点,可以选出正确答案。

规律二:抓住题干的关键词,合理选择。

比如,选择性的社会微笑是形成中的依恋关系阶段的重要标志。在2019年第16题中,题干只说了一件事:小宝宝六个月,见到父母会微笑,见到陌生人不微笑。依据各个理论中的关键词和标志性特征,也可以选择出正确答案。

试题示例

1 2019—单选—16宝宝六个月了,爸爸妈妈逗她时,她会微笑,但见到陌生人时,她没有什么表情。根据鲍尔比的依恋理论,宝宝正处于()。

A.前依恋关系阶段

B.形成中的依恋关系阶段

C.鲜明清晰的依恋关系阶段

D.纠正目标的依恋关系阶段

【答案】B。解析:英国心理学家鲍尔比把依恋发展划分为四个阶段,分别为前依恋关系阶段、形成中的依恋关系阶段、鲜明清晰的依恋关系阶段,以及纠正目标的依恋关系阶段。形成中的依恋关系阶段的典型特征是强调、促进与重要成人保持联系的行为。题干中出现了选择性的社会微笑,可以判断该婴儿处于形成中的依恋关系阶段。

2 2016—单选—13 小峰进入初中后,越发注重同学对自己的评价,以及好朋友对自己的态度,根据埃里克森的人生发展阶段论,小峰在此发展阶段的主要任务是()。

A.不断尝试新的事物

B.对他人做出评价

C.学习重要知识

D.发展自我同一性

【答案】D。解析:在埃里克森的人类发展阶段论内容中,青少年(12—20岁)的主要冲突与任务为:(1)发展同一性还是角色混乱;(2)重要的联系包括朋辈群体和角色模式;(3)任务是发展自我同一性。“初中”说明小锋正处于青少年阶段,青少年阶段的主要任务是发展自我同一性。“越发注重同学对自己的评价”也验证了小锋此时遇到了自我同一性问题。

发表评论