《乡土中国》 | 豆瓣

《乡土中国》出版于1948年,其后的七十多年里,人们试图通过一遍又一遍的阅读,再结合当时阅读环境,而得到关于“乡土”的新启示和新理解。乡土早已不是过去的乡土,伴随着互联网终端门槛降低,传统乡村中村民的个性、独立性、原子性也在加强。现代城市的迅猛发展与传统中国的乡土文化发生激烈交锋时,正处于社会转型期的中国未来究竟会如何发展?我们可以从《乡土中国》中尝试寻找答案。

书籍简介

《乡土中国》的英文译名为From the Soil,是学界共认的中国乡土社会传统文化和社会结构理论研究的重要代表作之一。作品来源于作者20世纪40年代后期在西南联大和云南大学所讲的“乡村社会学”一课的内容,当时作者应《世纪评论》之约分期连载14篇文章,《乡土中国》由这些内容、文章辑录而成。全书由14篇文章组成,涉及乡土社会人文环境、传统社会结构、权力分配、道德体系等各方面。在《乡土中国》中,作者用通俗、简洁的语言对中国基层社会的主要特征进行了概述和分析,全面展现了中国基层社会的面貌,并创造性地提出了“差序格局”和“礼治秩序”的概念。

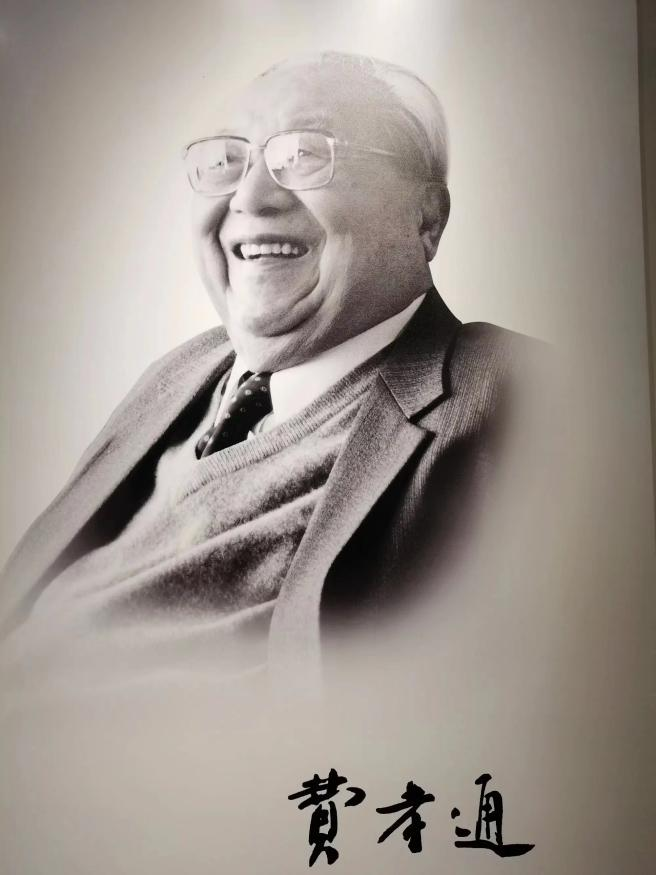

作者简介

费孝通(1910年11月2日~2005年4月24日),当代著名社会学家、人类学家、民族学家、社会活动家,中国社会学和人类学的奠基人之一。

费孝通在其导师马林诺夫斯基指导下完成了博士论文《江村经济》(Peasants Life in China),该文被誉为“人类学实地调查和理论工作发展中的一个里程碑”,成为国际人类学界的经典之作。他的主要作品有《乡土中国》《江村经济》《生育制度》《乡土重建》《皇权与绅权》《行行重行行》等,著作中社会学的观点影响深远。

作为社会活动家,他曾担任民盟中央主席、全国政协副主席、全国人大常委会副委员长等职务。1980年接受国际应用人类学会颁发的马林诺夫斯基名誉奖;1981年获英国皇家人类学会颁发的赫胥黎奖章;1988年在联合国接受“大英百科全书”奖;1993年获日本亚洲文化奖;1994年获得菲律宾马克赛社区领袖奖。

写作背景

作为清王朝终结后成长起来的第一代人,费孝通既接受西式教育又接受中国传统教育的影响。1938年,已获博士学位的费孝通归心似箭,为避开战火,他从西贡辗转至云南,进入当时吴文藻执掌的云南大学社会学系,并负责由云大和燕大共同合建的社会学工作站。不久,在日军的炮火催逼下,工作站被迫迁往呈贡魁星阁。从 1938年到 1949年,将近“不惑之年”的费孝通迎来了其学术生涯的高峰,尤其是在《世纪评论之约》分期连载的14篇文章发表后。

主要内容

《乡土中国》一书收录了14篇论文,共7万字左右,分别从乡村社区、文化传递、家族制度、道德观念、权力结构、社会规范、社会变迁等诸多方面深度解剖了中国乡土社会的结构及其本色。作者开宗明义申明中国基层社会是乡土性的,接着结合中国社会的基本结构,向读者展示了中国乡土社会的基本特点。

1. 乡土本色

“乡土性”强调的是对土地的重视, “土字的基本意义是泥土,乡下人离不了泥土,因为在乡下住,种地是最普通的谋生方法”;“直接靠农业来谋生的人是粘着在土地上的”,靠土地为生的人是离不开土地的, 以土地形成了人们居住的环境形成了家庭,形成了中国乡土社会的基本单元—乡村。

2. 文字下乡、再论文字下乡

中国社会从基层上看去是乡土性,中国的文字并不是在基层上发生。最早的文字就是庙堂性的,一直到目前还不是我们乡下人的东西。我们的文字另有它发生的背景。不论在空间和事件的格局上,这种乡土社会,在面对面的亲密接触中,反覆地在同一生活定型中生活的人们,并不是愚到字都不认得,而是没有用字来帮助他们满足在社会中生活的需要。“我同时也等于说,如果中国社会乡土性的基层发生了变化,也只有发生了变化,文字才能下乡。”

3. 差序格局:维系着私人的道德、家族、男女有别

中国整个社会结构的格局不同于西方“捆柴”一样的团体格局,而是一种“差序格局”。费孝通把中国的社会结构比喻作“一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹”。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心,被圈子的波纹所推及的就发生联系。每个人在某一时间某一地点所动用的圈子不一定相同的”。每个网络都是以“己”作为中心,每个网络的中心也各不相同。

4. 礼治秩序:无讼、无为政治、长老政治、名实分离

乡土社会秩序的维持,有很多方面和现代社会秩序的维持是不相同的。礼治在表面上看去好像是人们行为不受规律约束而自动形成的秩序,礼治的可能必须以传统可以有效地应付生活问题为前提。所谓礼治就是对传统规则的服膺。长期的教育已把外在的规则化成了内在的习惯。维持礼俗的力量不再身外的权力,而是在身内的良心。所以这种秩序注重修身,注重克己。

5. 血缘与地缘

血缘是稳定的力量。在稳定的社会中,地缘不过是血缘的投影,不分离的。商业是在血缘之外发展的,地缘是从商业里发展出来的社会关系。血缘是身份社会的基础,而地缘却是契约社会的基础。契约是指陌生人中所作的决定。从血缘结合转变到地缘结合是社会性质的转变,也是社会史上的一个大转变。

6. 从欲望到需要

在乡土社会中人们可以靠欲望去行事,但在现代社会中欲望并不能作为人们行为的指导,于是产生了需要,因之有了计划。在乡土社会中欲望经过文化的陶冶可以作为行为的指导,结果是印合于生存的条件。社会变动得快,原来的文化并不能有效的带来生活上的满足时,人类不能不推求行为和目的之间的关系了。

拓展阅读

费孝通的主要著作包括:

《生育制度》 《乡土重建》 《皇权与绅权》

《行行重行行》 《江村经济》 《禄村农田》

2020年4月,《乡土中国》被列入《教育部基础教育课程教材发展中心中小学生阅读指导目录(2020年版)》。

费孝通 | 豆瓣

参考资料:

1.乡土中国[M]. 三联书店,费孝通 著,1985

2.光明网:费孝通同志生平,2005年5月1日

作者 | 黄麟稀 冉师凡 陈禹彤

发表评论