前一阵兰州静默已久,各种离奇新闻太多,核酸检测造假,方舱补货,甚至投放了学生病号的方舱竟然没有取暖设施,曾经生活多年的城市竟然让人觉得陌生和恐慌。

兰大副教授从方舱归来跳楼身亡,也许是精英群体信仰崩塌的一个代表。疫情第三年,我们这代人遭遇了社会意识变革的转折。当然这种落差对于我们父辈来说影响不大,因为他们目睹过60年代的饥荒,90年代的下岗潮。但是对于我们70、80以后的人群,绝对是前所未有的打击。

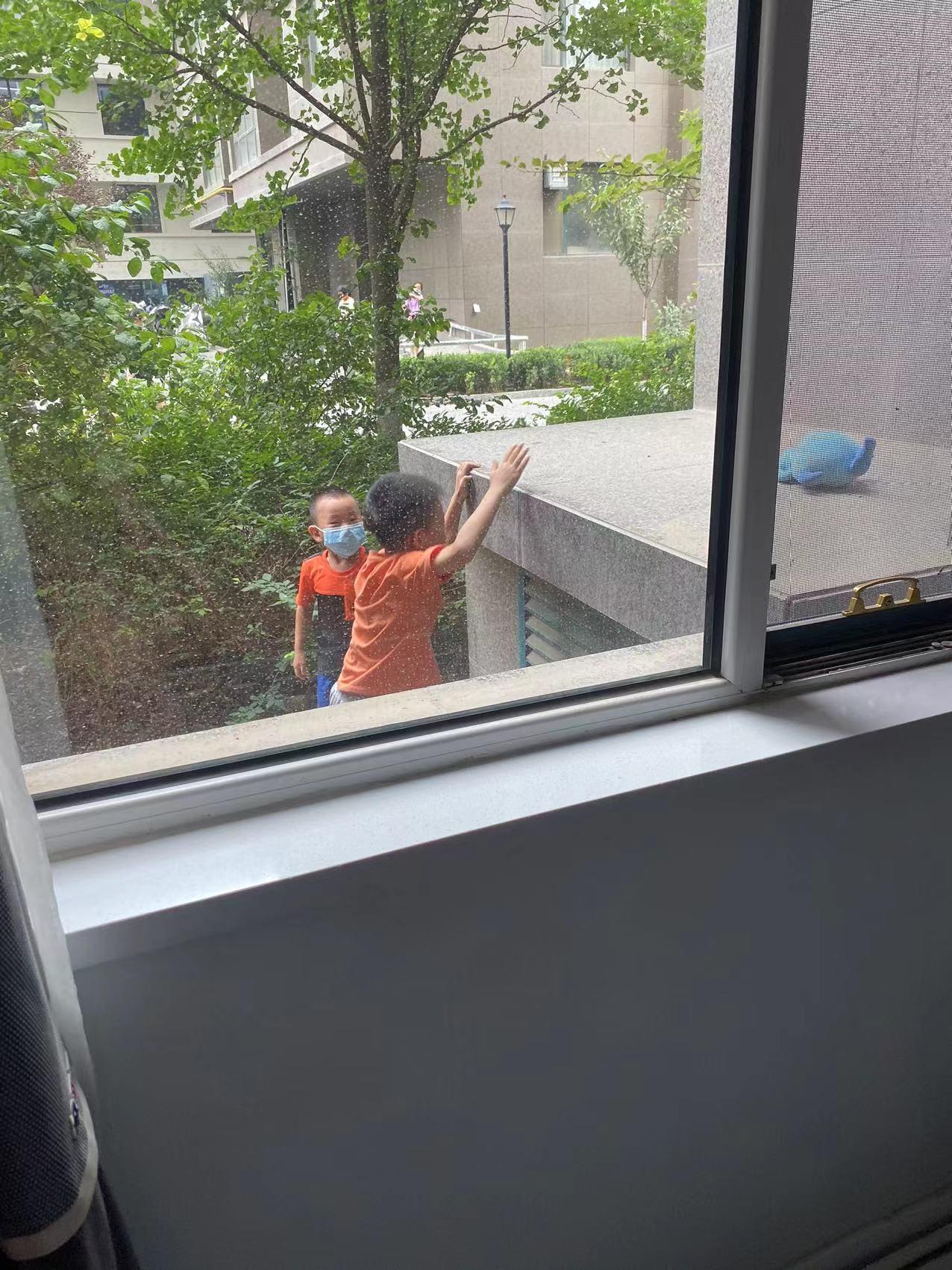

想想我们的孩子,每天足不出户,没有小伙伴交流,看不到尽头的上网课,那些曾经自找的、我们责备他们看动画片费眼睛,或者调皮捣蛋,这类鸡毛蒜皮的小事,又能算得了什么。

想想七里河三岁男童生于疫情,死于疫情,他对于短暂来过的人间,是否还留有鸟语花香的美好记忆呢。

再想想乌鲁木齐大火中,生命最后挣扎一刻都是绝望的封控,那些为了创造GDP神话、加班熬夜赶图、亲手挥汗垒起来的高楼、多像人间火炉炼狱啊。

完全印证了,对于“在社会立足”这个话题,渺小的个人是多么无能为力。经过这样的洗礼,成人的内心一定会发生改变。

最近一网友430多万卖掉了上海的小房子,花7万块在辽宁锦州置业。预留50万现金机动使用,剩余380万作为银行存款,每月便可享受8千多元的利息,实现了提前退休。黑龙江鹤岗、云南个旧等房价便宜的城市,也成了疫情置业的网红城市,出现了大量从966和007的高压都市逃离的年轻人。

新冠疫情可以过去,但是人们的心态再也回不到从前。

都市生活带给我的乐趣都是建立在休闲消费之上的,工作日早出晚归,下班后就购物、应酬,要是哪个周末没带孩子们吃大餐、逛商场,放长假没出去旅行,那简直就失去了生活和赚钱的动力了。一句话形容我的生活,就是拼命赚钱,再拼命消费。

但是疫情到来后,城市停摆了,活在闭环的、城市服务里的你,是寸步难行的。因为疫情防控的重点,就是制造人与人之间的物理距离,因此你的生活完全改变了。

疫情期间守着重金购买的高层住宅,跟外界的联系就是一扇小窗。如果幸运点是景观房,还可以看到静默的山川河景,萧瑟的秋风落叶。更多的高层住户,只能看到对面鸽子笼里的柴米油盐。

甚至你被舆论导向弄的神经兮兮,还得想办法堵住下水道和厨房烟道,恨不得把一家人锁在保险柜,断绝跟病毒世界的一切联系。

每日必须的生活物资,还得拼手速、靠手机抢,所有生存的希望都寄托在快递员是否工作上。孩子们天天上网课,失去了大自然的沐浴和爽朗的笑声,提前步入了久坐白领族的行列。在高楼林立的小区,连远眺绿色大地、调节眼疲劳的楼间距都没有,更不用说闻到泥土的芬芳。

也偶尔有幸运的、心大的、可以走到小区院子放风的人,但是他们不敢坐电梯,还要担心看门大爷是不是核酸阳。在病毒主宰的世界里,城市主人瞬间变成了城市的囚徒。

另一方面,疫情期间物流受阻,农村遍地都是没人要的蔬菜。而城里人却要为一颗70多元的大白菜、抢破头。看网上有各种花式的农民直播,云南地里拔雪莲果,山东水塘里挖莲藕,海边沙滩上挖海鲜、拾海带。跟他们相比,城里的我仿佛从来没有享受过大自然的馈赠,封在格子间机械工作的我、是不是有点狭隘和可怜了?

有一句话叫做“大疫止于乡野”,因为地广人稀的乡野空间就是天然的屏障,农村疫情没有城市严重,自由度也高一些,起码呆在自家小院晒太阳,散步,养花都是幸福的,物资上也可以自给自足,真的是让人羡慕。最起码不会因为楼里有密接、阳性,而被无助的捆绑在一起。至少不用神经兮兮的、为了隔绝病毒,非得堵住高层下水道。

中华民族的传承靠的不是大都市,而是乡土社会。人类生存的物质和精神基础,简单来说就是食品和家园故土提供的安全感。这次疫情加速了逆城市化的现象,比如富士康员工的集体出逃。

疫情引发了个体对于乡土生活的重新认同。

很多城里人准备战略转移回老家、回到三四线小城,回到能带来安全感的乡土地区。大城市看着很繁华,但如果城市的应急公共服务跟不上,那孤独个体生存时、就会显得脆弱无助。

除了个体的精神所向外,当然包括乡村振兴在内的、任何行业的发展都需要一个过程,在这方向,江浙沪的新农村建设已经领跑了20年。在国家战略层面,新的政府工作报告也再次强调“全面推进乡村振兴,深入实施新型城镇化战略”。因此新农村、新农人,未来大有可为。

“新城城镇化”与之前倡导的“城镇化”有什么区别呢?城镇化是一种靠工业产值推动的、物质上的城镇化,可能会造成跟城市一样的“先污染后治理”的发展后遗症。新城城镇化是一个以人为本、经济转型的绿色的城镇化;剔除了以工业推动进程的老路,取而代之的是以生态文明和技术进步为代表。因此,在国家的长期规划中可以看出:后工业时代,新型城镇化是一种比城市更加宜居的人类家园。

那么对于我们普通个体来说,应该怎么布局推进呢?

第一类:老家有土地、有宅基地的抓紧修整,挖掘农业产业链,逐步回归新型城镇化生活。要创新,农业立体化是一个方向,比如最低成本的是林下经济或者农作物套种。投入大的、需要整合资本的就是农光结合。

第二类:老家没地的,可以利用假期多带孩子们走进乡野,了解乡野生活、乡野需求。拓展思路,融会贯通,通过拓展思路带来的激情和乐趣来反哺你的本职工作。

比如作为职业建筑师的我,如果有朋友需要建造新农宅,我不仅可以提供农宅设计和建造,还可以通过配套的书法、国画、风水、传记等艺术作品,记录“祖屋重建”这一大事件。形成祖屋重建的产业服务链。我的服务不再是冷冰冰的工程设计,而是家族的乡愁、人文情怀、和精神寄托。

比如城市生活的你,可以研究一下农产品的冷链配送和电子商务,即便无法取得疫情期间的保供资格,也可以成为产业链上的一环。

再比如喜欢码字的你,可以尝试一下农产品的直播带货,学学董宇辉的诗意卖农产品,讲回忆和理想,讲眼下和远方。在他的话语里,玉米不再只是玉米,它承载的是童年,“那时候你爸妈还很健康,他们年轻,平安喜乐,爷爷奶奶也陪在身边”;樱桃也不只是樱桃,它是“散落在人间的星星”“外婆就是星星”。他卖的是农产品,但却透过农产品继续深入到农村、深入到农民,深入到更广阔的、更生动的农业生产之中。他不疾不徐、娓娓道来,将每一个农产品背后的广阔图景徐徐展开,有田野、有汗水,有人间疾苦、也有返璞归真。

所以,只要你用心,即便生活在城市,也一定能找到温良的乡土情节。人间烟火气,最抚凡人心。希望在不久的将来,伴随着城乡融合、乡村旅游合作社、现代农业示范园的规模化建设,我们这代人跟朋友们交际往来时,也能展现出如田园诗般的、“开轩面场圃,把酒话桑麻”的畅快淋漓。

发表评论