既然题中之意在于追寻深入浅出的解释“法典化”,就必然要求了只能捡简要答之,故而在此也力求简要的回答这个问题。

一、法典化之意涵

恰如日儒在论述比较法时提到的,“法律,特别是法典,可能具有新社会的设计图之意义。然而实际上,一个社会从最初就拥有立法的情况是极其罕见的。”

不难发现法典化的进程是随着法律的发展历程而接续的:从习惯法的远古到逐渐成文化的成文法,并再由成文法汇编聚集而成的法典,法典是成文法体系化的产物。而法典的成型也便是法典化的过程,伴随着的必然是时间的漫长与程序的繁琐。因而当法典开始适用之时,便难以避免的产生诸如面临着落后于社会发展的弊端。

但无疑,法典是稳定的,法典化的过程是漫长的,因而在这个意义上,法典是社会的最大公约数,也是社会意识形态的“凝固剂”,一方面它出于系统化、体系化的考虑,力图规定完全,不留漏洞,必须对社会未来发展的图景有所损益。这正如矛盾的对立统一,法典的不完善性寓于法典的追求完善的努力当中。

一般而言,同法典相对应的多为“习惯”“判例”“单行法规”等词语,这也使得法典多见于大陆法系国家,随着时代的发展,习惯法的权威和效力被削弱,而国家的制定法权威和效力则大大提升,大陆法系国家遂兴起法典编纂的思潮和愿望。

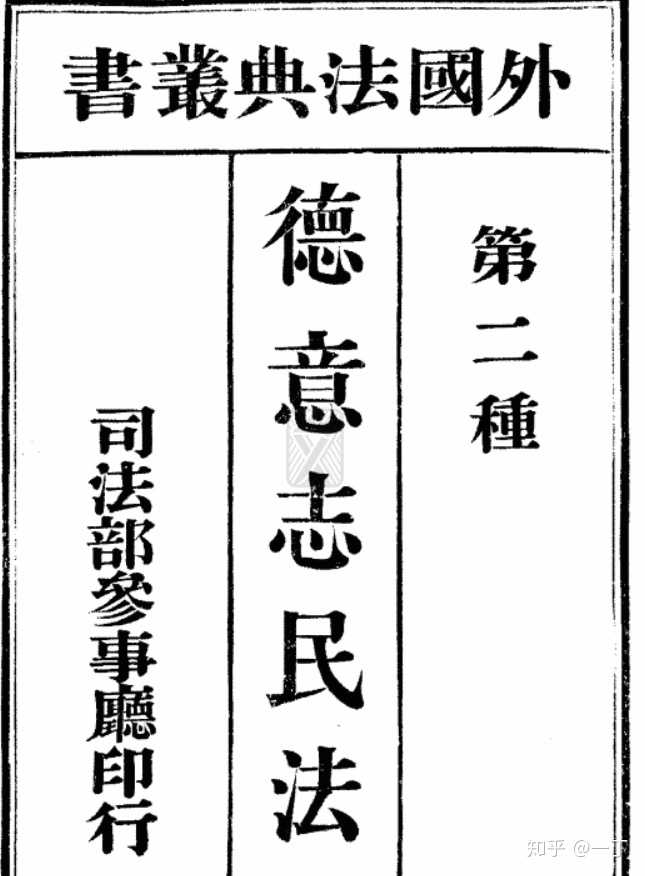

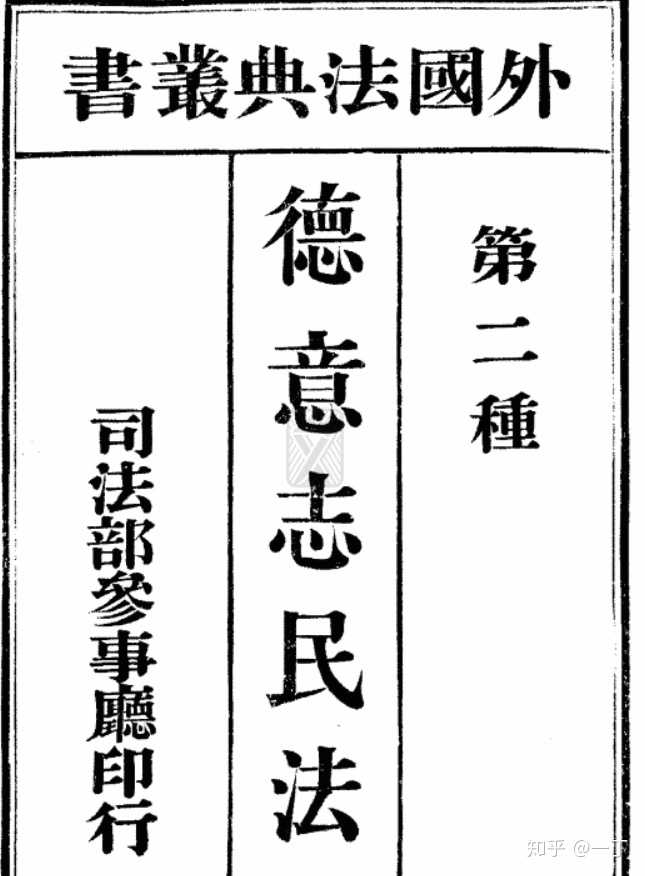

而近代法典化之始可被追溯到1804 年,《法国民法典》 (亦称拿破仑法典)获致颁布。当 《法国民法典》 制定出台以后,藉由拿破仑的铁骑的传播,纷纷成为欧洲各国效仿的对象。而近百年之后1900年,《德国民法典》 正式颁行,与 《法国民法典》共同构成大陆法系的基本框架。

据日儒据大木雅夫的分析,法典编纂与两个观念有关,一是民族主义,即通过法典编纂体现国家的光荣;二是对法典的完美性的信仰。法典之法,皆以本民族之文字书之。这也同近代历史逐渐出现民族国家有着联系。

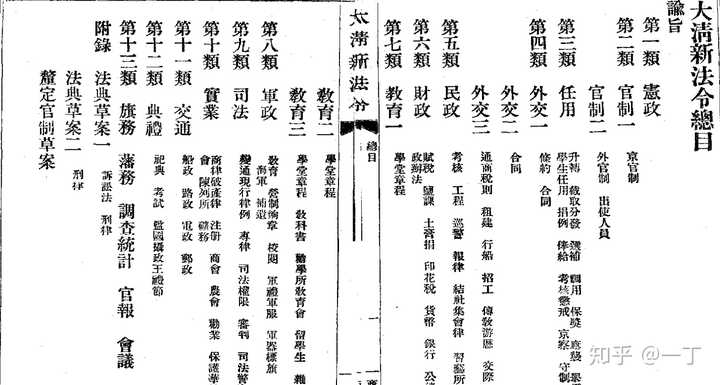

也是在20世纪,我国就出现了译本

二、中国法制史视角上的法典化历程

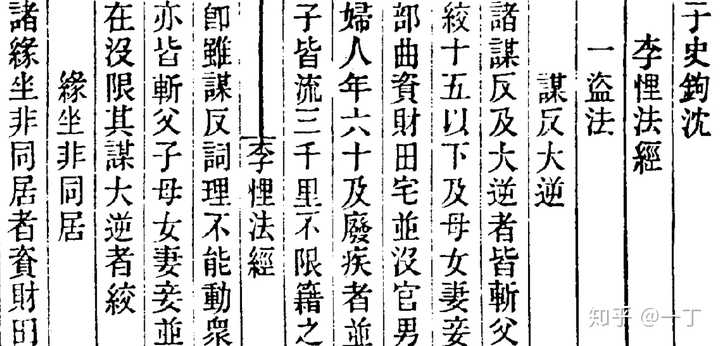

以目前的研究来看,虽然早有子产铸刑书等创举,然第一部成文之完善的封建法典当属《法经》,也是为另一角度上的“法典”:

《法经》的内容有六篇,即《盗法》、《贼法》、《网法》、《捕法》、《杂法》、《具法》。诸如“王政之急莫在于盗贼”等名句均自此出。

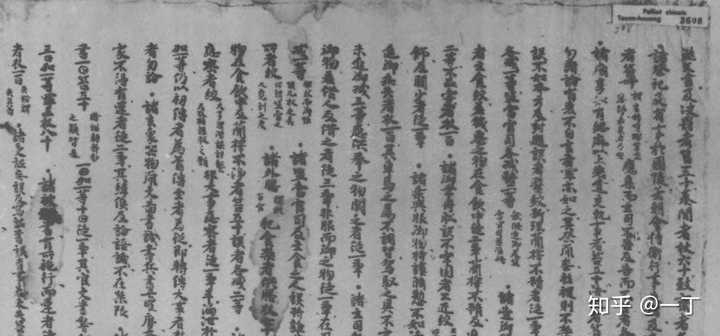

而之后的发展中,还出现了以《唐律疏议》为代表的封建法典,也被视为我国法制史上难以逾越的高峰。

唐律疏议影印版

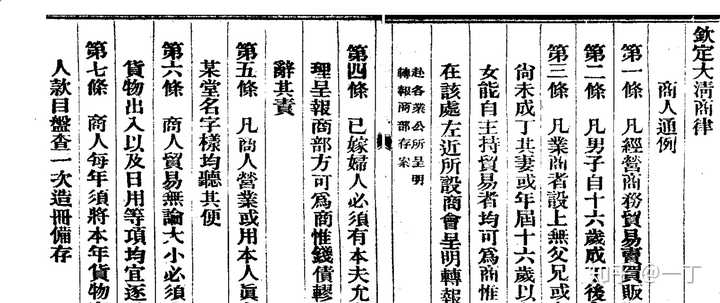

但真正具有现代意义的法典化,还应该又一次关注到清末以沈家本主导的清末修律:受到时局的影响,古老的中国开始学习真正起了西方的法律制度,而这一次的模板则是借由日本已经成型的“六法全书”体系达到了“间接的法典化”。

在清末修律的进程中,涵盖有民、商、刑为主体的法典与其他各单行新法相继出现在了神州大陆之上,虽然不久便随着时代的进程而被废止抛弃,然而这种将我国古代法同西方法相融合到一起,试图法典化的努力是极为值得赞赏的。

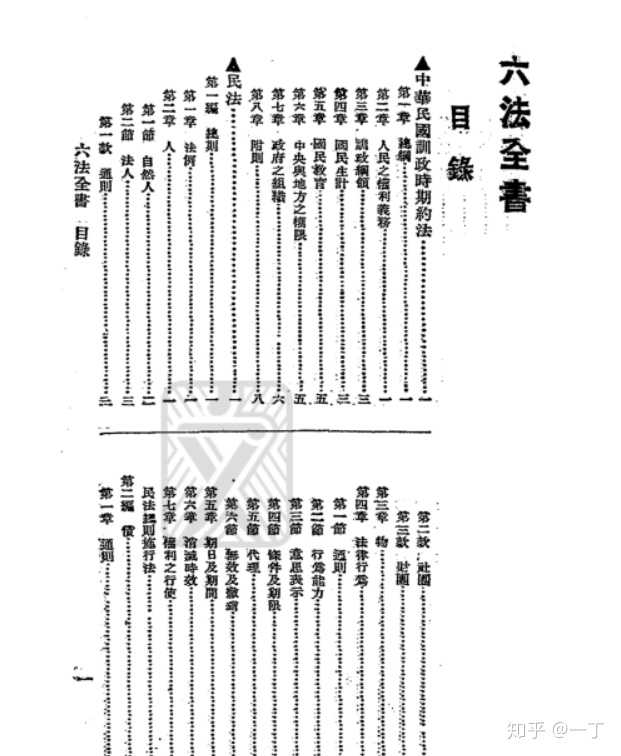

而随着民国新创,时局变迁。大清虽然不再,然残留下的法律却在民国很长一段时间内仅仅是修修补补依然为之沿用,直到1927年以国民党人为主的南京政府名义统一全国后,六法全书公布为标志,象征着我国法典化进程的一个小高峰。自1927年至1946年,国民政府即便是在战乱中依然重视不断完善发展以“六法全书”为核心的法律体系,博采众长兼采国情的六法全书广受好评:美国著名法学家庞德(Roscoe Pound,1870--1964)在1946年来华期间曾言之:“我盛赞国民政府时期的新法典的管理”、“以后中国的法律不必再追求外国的新学理,中国的法律已经极为完美,以后的职责是阐发其精益,而形成中国的法律”。

三、新中国的法典化历程

公允的说,在我国政权新建后快速废除六法全书的做法是备受争议的,相关内容的阅读可见于:

而长时间我国法典化的趋势同我国法治建设一样落后于时代发展。 一般而言,法典化于一国的高峰应是民法典的编纂,而援引一段报道便不难窥视我国法典化的困境:

我国曾于1954年、1962年、1979年和2001年先后4次启动民法制定工作。前两次,由于各种政治运动而被中断。第三次,由于刚刚进入改革开放初期,制定一部完备的民法典条件还不具备,因此,按照“成熟一个通过一个”的工作思路,确定先制定民事单行法。第四次,《中华人民共和国民法(草案)》于2002年进行了一次审议,之后仍确定继续采取分别制定单行法的方式。可以说,1979年以来我国民事立法虽然曲折,但也富有成效,逐步形成了比较完整的民事法律规范体系,为编纂民法典奠定了较好的法律基础和实践基础。编纂民法典的条件已经具备。

幸之哉,是在官方口径中,至迟到2020年,我国民法典定将成型,而到此日,定为我辈庆祝之时。

四、去法典化等趋势的简介

“去法典化”与“解法典化”现象,是法典法发展过程中的必然趋势,简言之即为“非法典化”。因为法典本身存在着其必然存在的缺陷而不可能为自洽,也无法跟上社会的发展进程。

于此摘录一段学界叙述,以示公允:

其主要观点包括:(1) 两大法系日渐融合,无论是大陆法系还是普通法系其原本的法律形态均发生了很大的变化,比如大陆法系作为成文法系国家,亦重视判例、习惯、法律学说等作用,而普通法系对制定法的需求亦大大增加。这样便打破了传统大陆法系公法私法分类的意义。(2) 随着个人本位向社会本位的迁移,国家权力和行政权能扩大,一定程度呈现“私法公法化”、“私法社会化”趋势。(3) 随着社会发展,一些“中间团体”趁势崛起,除了国家法以外,社会法、行业法等兴起,对国家法的单一格局形成一定的冲击。(4) 刚性宪法的出现以及对法律效力的关注,违宪审查作为一项重要制度发挥作用,民法典亦纳入宪法审查的范围。(5) 新型法律部门的出现,如环保法、劳动法等。④在此过程中,法典法不再作为单一的法律形式出现,出现了很多单行法、附属法以对法典法进行补充。甚或是,法典法沦为单行法、附属法在条文含义不明确或有缺漏时的法律精神的补充。

据传,拿破仑本人对冠其本名的民法典以颇感自豪,曾说:“我的光荣并不在于赢得那 40 场战役的胜利,因为滑铁卢一役便使得它们黯然失色。但是我的民法典不会被人们遗忘,它将永世长存。”

盖如是,这也是法典化之意义了。

以上

参考资料

张文显《法理学》

论文《法典化、法典法及其未来》

发表评论