人之社会性的生产再生产确切的说是社会关系自身和社会关系物的生产和再生产,它由社会关系和社会关系物两个部分组成。由于社会性(社会关系)的生产和再生产,在实践或运动范畴上是一种台阶式的结构,首先形成的是社会关系——社会关系物结构,然后是无数的空间的社会关系——社会关系物结构在时间的运动中,化为历史的结构,成为社会关系和社会关系物两层独立的运动,所以社会关系的生产和再生产,分化为社会关系自身的生产再生产和社会关系物的生产和再生产。

经典作家认为,人是社会关系的总和。这没有错,是最经典的归纳,是把社会提高到本体上的归纳,但是反过来,社会关系是人的总和,却是庸俗的归纳。社会关系根本不是人的总和,当我们说社会的三大组成部分——人、精神和社会关系,如果撇开社会关系,还有人和精神。人和精神的社会的关系就应该包括人与人的社会的关系,精神与精神的社会的关系,还有人与精神之间的社会的关系。所以,社会关系的具体内容就应该是以上三方面的总和。

社会关系是非常不同于社会的人和精神。社会关系有他自己许多的独特的特征。首先是社会关系的属性。从社会关系自身内部来看,社会关系有执行社会物质产品和精神产品的交换、分配的功能;有维护社会秩序的组织、管理的内在需要,所以它有它自身的自然性。但是这种交换分配和组织管理,直接受制于社会物质生产和精神生产的生产资料所有制,直接带有等级和阶级的性质。它们的价值指向,是维护一部分人组成的阶级,而牺牲更多的人民利益,它们在自然性之上更是社会性。从整个社会上看,社会关系直接体现社会中人和精神的社会关系,直接包括人和精神的三方面的社会关系的内容。在社会运动中,社会关系直接代表人与精神在社会运动中的社会性,社会关系中的上层建筑,是社会中最集中的最本质的代表整个社会的社会性特征,所以社会关系在社会整体上是社会性的。人和精神在社会整体上是自然性的。社会关系是整体上的社会性,又包含内在的自然性和社会性。

其次,社会关系是异化的表现。社会关系包括是人异化表现,也包括是精神异化的表现,社会关系是人和精神共同异化的结果。社会关系生产和再生产是人的生产再生产和精神的生产再生产的异化运动。在阶级社会里,社会关系是人异化出阶级关系的结果,是精神异化出价值关系的结果,正是阶级关系和价值关系,产生社会关系的上层建筑。而上层建筑又把旧阶级和旧价值埋葬在历史的烟尘里。人生产出阶级,精神生产出价值,人和精神通过阶级和价值,异化为上层建筑,而上层建筑又把阶级和价值埋葬,这就是社会关系相对于人和精神的异化,也是阶级社会里最本质的异化。这个异化分化为社会不同层次的异化,最后作用于社会分工,社会分工又导致新的异化。

再次,社会关系的周期性。在社会的基础层次上,人、物、精神、精神物,其背后都是人,人的生产再生产,物的生产再生产,精神的生产再生产,精神物的生产再生产,可以说都是以人的代际,作为某种周期现象来划分的。社会关系的周期不是以人的代际所能发挥作用的。社会关系最本质、最具代表性的是上层建筑,上层建筑的周期更替,是体现在体制的更替上,所以社会关系的周期具体表现在体制的周期上。体制改革、更替的周期不是一代人的概念,它至少是超越了代际的周期。

第四,社会关系的融合性。社会关系是建立在人的因素和精神因素之上,社会关系同时作用和受作用于人的因素和精神的因素。如果以一个量化的形象的比喻,社会关系是一半对一半,一半是人的因素,一半是精神的因素。所以,社会关系中的交往、交换,同时作用和受作用于人的生产消费和精神的生产消费;社会关系中的规范、管理,作用于交往、交换,也同时作用和受作用于人的生产消费和精神的生产消费;社会关系组成核心的上层建筑,其内容也是一半是精神因素,一半是物质的因素。所以说,社会关系融合了人和精神的属性。

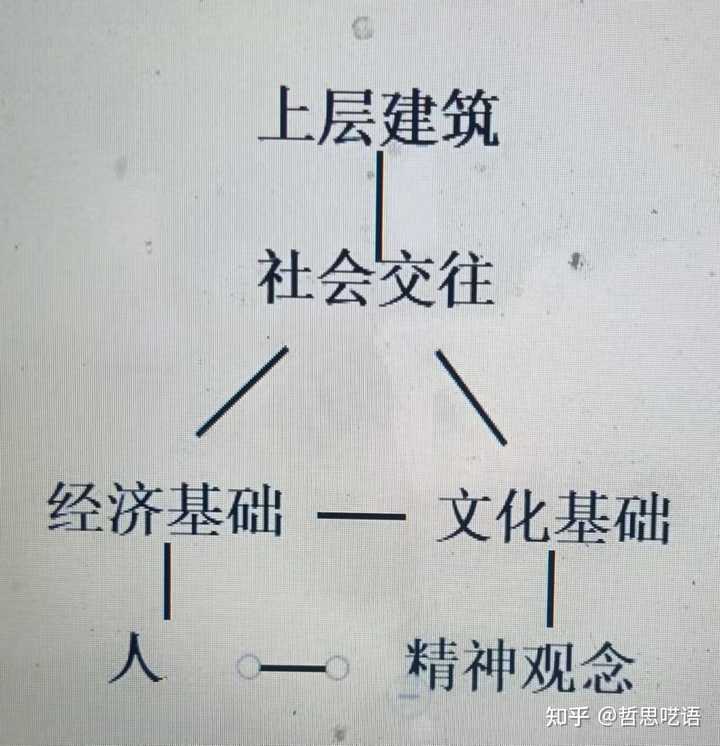

第五,社会关系的层级性。社会关系的诸多属性,都揭示出社会关系与人和精神不是平衡和对应的关系。譬如,社会关系总体上的社会性,它把人和精神作为自己的自然性,表现为社会运动台阶性的上下层级关系。社会关系的异化性,它把自己视为社会基础——人和精神的异化关系,而建立在社会基础——人和精神之上。社会关系的漫长的周期性和融合性,使社会运动的节奏、过程和方向是无法与人和精神相平衡和对应的。凡此种种,说明社会关系是建立在人和精神基础上高一层级的地位。按我们刚才的理解,人、精神、社会关系的结构,即人类社会运动的结构模型,应该是如下图所示:

显然,这个社会结构是从社会最基本的构成上来认识的。当这三个部分转化为生产、再生产,量化为社会各要素,以斯大林的阶级论标准即所有制结构的标准,那么物的生产和再生产转化为生产方式,成为社会的经济基础。同样道理,(在以下几章里论述)精神物的生产和再生产转化为认知方式,成为社会的文化基础,社会关系的生产再生产转化为交往方式成为社会交往,社会关系物的生产和再生产转化为规范方式成为社会的上层建筑,社会结构成为如下图的呈现:

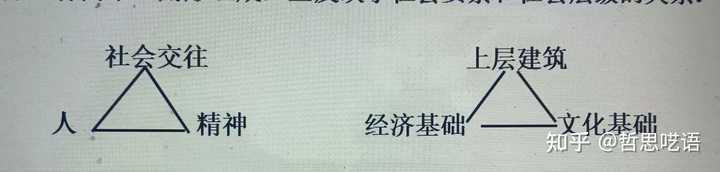

它实际上有两个三角形组成,正反映了社会要素和社会层级的关系:

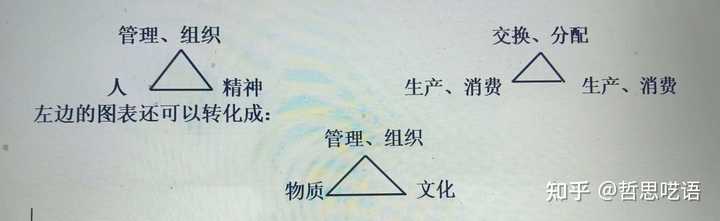

这二个三角形非常形象地说明生产和再生产的运动方式从“生产——再生产”转化为“生产和再生产”的社会表现。左边的图表根据第三章和第四章的内容,人经过具体范畴式社会化后最终是物质生活,精神经过具体范畴式社会化后最终是精神生活。图表转化为如下内容:

我们以生产和再生产逻辑推进,从社会的三大组成,转化为6种社会实践方式,6种实践方式转化为十二种量化为具体的社会的生产和再生产。从斯大林的所有制结构关系,最终令人惊奇的回归到马克思的《资本论》的思想上——马克思以经济学的角度指出社会作为经济运动的本质。这个结果真的令人无比喜悦(容后再细说),整个社会的结构又呈现为马克思的经济结构。

非常显然,马克思式的社会结构呈现为物的形态,而斯大林式的社会结构呈现为人的形态,或者说,马克思式的社会结构呈现为社会的自然性,斯大林式的社会结构呈现为社会的社会性。我们再把人和物的关系转化为运动范畴,则人就是物,物就是人,马克思式的社会结构和斯大林式的社会结构完美的吻合。马克思式的社会结构也可拆分为两个三角形:

这两个三角形真正的反映了社会性质和社会结构的关系,生产、交换、分配和消费是社会运动的性质,人和精神的关系是社会的结构。以中国为代表的东方文明执三角形中人之一只牛耳,西方文明执三角形中精神之一只牛耳,东方文明和西方文明的辩论、争斗立竿见判。

社会关系自身的生产再生产分为交往力和交往关系。交往力和交往关系,构成人类社会的交往方式,交往力是交往方式的自然属性,交往关系是交往方式的社会属性,交往方式即是人类社会的社会关系自身的生产和再生产的社会运动方式。人类社会的交往是多方面的,譬如,为人自身种的繁衍而产生的性交往;为物质消费品而产生的功利交往;为精神生活而产生的审美交往,还有一部分是因交往自身而产生的规范交往,如诉讼、改革等。所有一切的交往通过马克思式的社会结构可以看出本质上都是围绕着物质产品和精神产品而产生的交往,所以产品交换是交往的本质。

社会关系物的生产再生产其内涵是规范和规范基础的生产。规范的生产最终形成社会的政治管理,政治管理包括精神因素和物质因素构成的物质存在。规范的生产既生产政府的管理职能,也生产政权持续存在的职能,是政权形式的生产和再生产。规范基础的生产,即生产政治的组织职能,也生产组织职能的自我维持,生产政权的阶级性,维持上层建筑的阶级性。规范基础的生产,为维护政权服务。规范和规范基础都是物质形式的,所以是一种社会关系物,实际上就是上层建筑,是法院、监狱、军队,以及上层建筑化的宗教、道德、哲学等等。

规范和规范基础的生产和再生产是应对交换和交往基础的要求,又受制于社会基础的人、精神的生产再生产的生产资料所有制,是物和精神物的形态共同决定了社会关系物的形态。因为作为管理范畴,管理形式是与社会的交换分配的形式相一致的,是与人和精神的生产再生产形态相一致的。人与精神的生产再生产的历史形态,交换分配的历史形式,决定管理形态的历史形式。所以规范和规范基础虽然有自己的量的限定和质的规定,有自己的限定和超越,但这个质和量的规定性是受动的,是由社会基础的人和物的生产资料所有制的质和量决定的。

社会关系物的生产再生产分为规范力和规范关系,规范力和规范关系构成社会的规范方式。规范方式是第6种也是最后一种社会实践方式。规范力是规范方式的相对自然属性,规范关系是规范方式的相对社会属性,规范方式即是社会关系物的生产和再生产的社会运动方式。社会规范是直接针对社会交往的,具体的社会交往就有具体的社会规范,性交往有性规范,功利交往有功利规范,理想和信仰交往有理想和信仰的规范。总的社会关系物统筹社会的总的方面,形成一个社会的整体,那就是民族国家。

国家的民族性和阶级性,或者说是自然性和社会性,其根源就是来源于6种社会实践方式的自然性和社会性,国家的本质就是由6种社会实践方式的自然性和社会性的辩证关系决定的。国家又是属于社会基础的异化物,国家异化于社会基础,就会产生社会基础和上层建筑的矛盾,产生社会改革或社会革命,其最终的结果是国家的形式(体制)甚至是国家的类型(制度)发生变革,这表明社会发生质的飞跃。

同样道理,交往方式的社会形式也决定着规范方式的社会形式。人类规范方式的社会基本形式是组织制度,人类社会的组织制度有两种方式,一种是分权制,一种是集权制。分权和集权是规范的组织形式,本身没什么优劣之别,集权和分权都遵循民主的原则,分权可以民主,集权也可以是民主,专制是民主的变体,专制是与民主相对应的,不是与分权、集权相对应的。国家组织制度产生两种形式根本原因是人的生产再生产和精神的生产再生产的质和量的结构比例,是社会根本的度的性状造成的,表现为社会发展的不同道路,然后成为历史的因素。一旦历史发展丢失了历史条件,集权和分权必将走向融合。

发表评论