周勇,中国人民大学新闻学院党委书记、副院长、教授、博士生导师,新闻与社会 发展研究中心研究员。

何天平,中国人民大学新闻学院广播电视学专业2016级博士研究生。

本文为国家社科基金重点项目“基于大数据的视听传播效果研究”(项目批准号: 14AXW008)阶段性成果。

一

研究缘起:“直播”的分野与合流

过去是“遇到要事才直播”,如今是“凡有饮水处皆可直播”。虽都是“直播”,但其变迁轨迹已在电视和新媒体两端形成显著分野。这种分野缘起于技术,落实在媒介的功能属性层面。以仪式性直播和事件性直播为主体的电视直播,呈现出大型化、专门化、格式化的特点,虽多为线性传播结构下的“浅层”内容文本,但电视直播在直击要闻、凝聚民心、形塑主流价值观等方面关照着宏观社会结构的稳定性,并维系着传统媒介时代“点-面”的大众传播形态;而以互动场景为主体的网络直播,则进一步赋权给个人,令直播文本“浮动”于人们的日常生活之上并创造出多重信息空间。依托于社交媒介,网络直播充当了“当前社会日常生活经验的构建者和人际传播的全新内容生成平台”(吴炜华,龙慧蕊,2016),由个人表演维系的人际情感流动重构了人们的关系场景,“点-点”的人际传播则生成了一个个微观社会互动场域。

显而易见,从电视直播的“追随事件”到网络直播的“引领事件”,两种视野下的“直播”释义早已不尽相同,其对于社会互动关系的构建也呈现出全然不同的路径。但回顾整个媒介发展史,技术带来的媒介形态区隔通常只是暂时的,在当前媒介融合的背景下,电视与新媒体的媒介边界正在进一步消融,两种“直播”也在事实上逐步呈现出合流的态势。一方面,在仪式性直播、事件性直播等电视直播传统中,网络直播的身影也日益增多,2017年两会、G20、十九大期间,具有个性视角和人际传播优势的网络直播在重大热点事件参与中扮演着重要的传播角色;另一方面,网络直播所定义的“秀场文化”也不再呈离散状分布,受制于线性、闭合传播结构的传统电视平台,正在试图切入更具开放性、主动化的网络直播,从中央电视台等主流电视媒体纷纷打造自有网络直播平台并强化相关战略部署中可见一斑。网络直播正逐步从“边缘”进入“主流”,电视直播也由“中心化”向“去中心化”的形态结构让渡,原本相去甚远的两种“直播”内涵业已出现更多的重合。当前直播形态表现出的合流的可能性,某种意义上再现出了当代媒介环境的深刻变化。“直播”的变化背后,是官方话语和民间话语、主流意识形态和个体微观叙事之间更为丰富的互动。无论是群体性、仪式性的“前台”情境,或是私人化、个性化的“后台”情境,似乎都不再如电子媒介刚刚兴起时那样试图寻找“中区行为”来消弭“幕布”的区隔,而是自发地促成一种新的融合情境来承载新媒介环境下更复杂、动态的社会互动关系。本文试图聚焦的问题也在于此,“直播”原本泾渭分明的“情境”是否消失了?以直播为代表的媒介形态变化又如何通过媒介情境的再定义作用于当前的社会互动系统?

二

理论视角:梅罗维茨与媒介情境论

活跃于20世纪80年代中期的第三代媒介环境学人梅罗维茨以颇具个性的研究取向形成学派研究中的一种新传统。其出版于1985年的代表作《消失的地域:电子媒介对社会行为的影响》(No Sense of Place: The Impact of Electronic Media on Social Behavior),直到21世纪初仍在相关领域中有着极强的学术影响力,本研究所援引的媒介情境论便出自该书。与其他媒介环境学人的研究取向一致,梅罗维茨同样站在技术-社会视角下考察媒介环境对社会的诸种影响。有所不同的是,他的研究落点在于媒介如何作用于社会交往系统,即,媒介与人际互动的研究。媒介情境论的焦点也在于此,所谓的“社会情境”意指带有特定社会预期的特定行为展示场合,通常是“社会角色扮演者和观看者综合决定的令人难以捉摸的场合”(Meyrowitz,1985:8)。在媒介建构社会互动关系的视野下,梅罗维茨(1985:89-90)着重考察了不同社会情境下大众行为的变化。

媒介情境论的形成在很大程度上受到两方面的影响,一是埃尔文·戈夫曼 (Erving Goffman)的“拟剧论”,二是伊尼斯和麦克卢汉等人的媒介研究理论。 “拟剧论”关注的是日常生活里人们如何操演 (performativity)自己的社会形象,换言之,是如何运用诸种符号来建构自己在他人面前的形象。其落点在于社会互动,即“人们见面时彼此行动的交互影响”(Goffman,1959:16)。在他的观点中,日常的人际交往过程中存在大量的“表演”框架,人们在不同的社会场景下通常会遵循特定的场景规范做出特定的表演,并区分出“前台”(front stage)和“后台”(back stage)行为。伊尼斯和麦克卢汉的媒介研究则成为梅罗维茨的研究落点,他曾表示,“伊尼斯重写了人类历史,麦克卢汉扩展了他的理论,加入了感官平衡”(Oosterhoff,2001)。

如同梅罗维茨受到的多元理论影响,媒介情境论的学术体系也呈现出高度的融合性,带着较为强烈的批判继承色彩。在“拟剧论”的基础上,他提出了“情境”是动态变化的观点,并认为不能二元对立地区分“前台”和“后台”行为,在大多数混合性的场景中“中区”行为才是人们最主要的互动形态。与之相反的,在场景分离时所形成的“前前区”行为和“深后区”行为是更为复杂的社会互动关系的具体表征,补充了戈夫曼研究中所忽略的“角色和社会秩序的变化”(何梦祎,2015)。另一方面,媒介情境论也在很大程度上“升级”了媒介环境学派的理论范式。相比当时媒介环境学派较为宏大的研究面向,梅罗维茨考察的是更微观的“社会行为和角色扮演”(李明伟,2010)等议题,进一步指出电子媒介是如何影响社会的。

由此,带有高度融合色彩的媒介情境论被赋予了理论范式的前瞻性。如今看来,变迁中的媒介环境所构建的社会互动关系也日趋复杂、深刻。梅罗维茨基于电子媒介时代开启的“混合情境”所提出的观点:社会情境的融合、社会角色的切换、社会行为的“暴露”等,都在当前“反传统”的媒介环境中获得现实探讨空间。当然也有质疑的声音存在,例如有学者认为其研究过度放大了媒介对社会行为的控制力(余迎,刘文君,2010),但不论如何,这一建构性色彩浓重的理论探索,确实在反观新媒介形态对既存社会结构的某种隐秘而有力的影响时发挥着重要作用。

三

解构“情境”:

直播与社会互动关系的动态建构

基于媒介情境论的理论视角,当前的“直播”是技术-社会视角下颇为鲜活、生动的一种考察对象。但相较于媒介环境学派传统意义上对单一电子媒介(主要是电视媒介)的研究,如今的“直播”俨然已经成为伴随电子媒介高度繁荣发展之下的跨媒介形态。

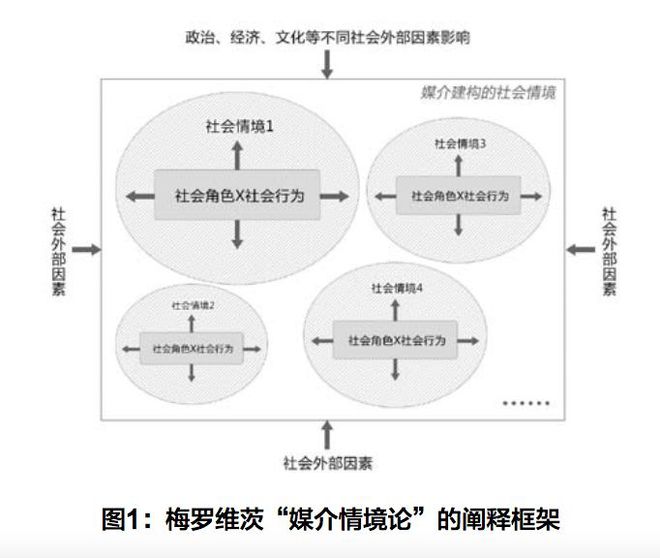

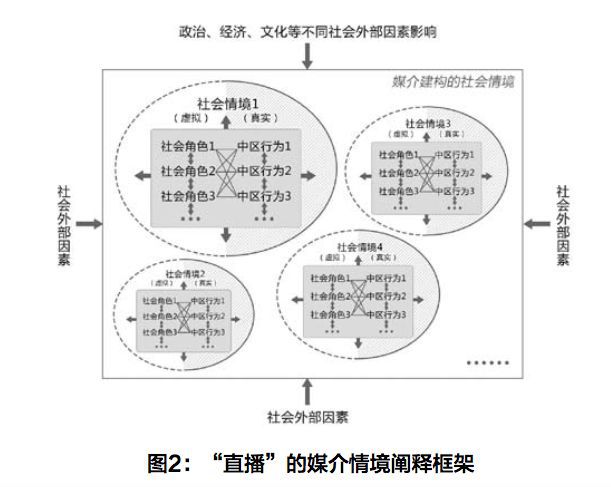

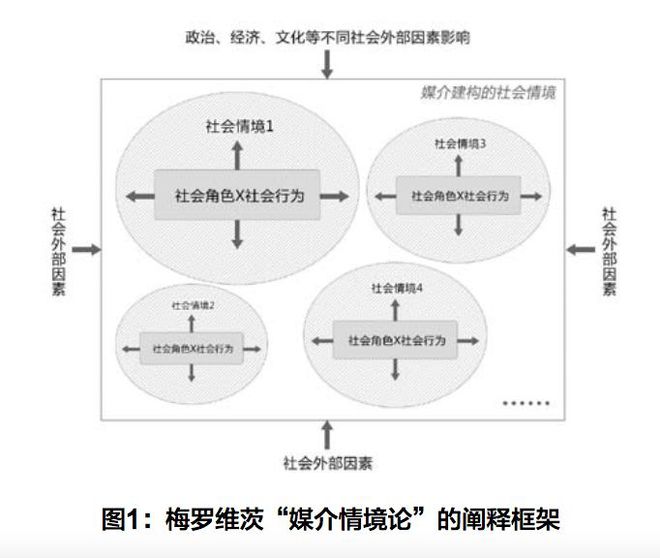

梅罗维茨(1985:36)指出,社会环境中的人际交往本质(the nature of the interaction)取决于信息流动(patterns of information flow)而不是物理环境(physical setting)。一个个社会情境在一个个信息系统的主导下构成,访问信息的机会是定义社会情境的关键因素。然而,互联网和移动互联网重构了原本的信息传播网络,在很大程度上消弭了人们在信息获取能力上的沟壑。传统媒介时代的“信息不对称”现象已大为减弱。那么,在当前这个全民直播时代里,梅罗维茨定义的“情境”及其构筑起的社会互动关系是否“消失”了?本节试图从社会情境、社会角色、社会行为三个维度对此展开探讨,之所以采用这样的分析思路,源于媒介情境论所提供的阐释框架:当具有主导性的媒介环境发生变化,媒介所定义的“社会情境”也随之形成趋于复杂、深刻的变化,这种变化是内外部共同合力的结果,一方面是诸种社会外部环境的力量使然,另一方面也源于在梅罗维茨所描述的“融合性情境”内部,社会角色及其产生的社会行为交叉影响之下的结果(图1)。

(一)“社会情境”的随机性

相较于印刷媒介,电子媒介的兴起打破了信息获取的壁垒,也大大消解了既有社会情境的区隔。以电视媒体为代表,更低的媒介接触门槛使得“知识”不再集中于上层群体之中,按照梅罗维茨的说法,权威的“后台”因此不断暴露,于是在权威祛魅的同时也赋予了个体的私人情境融入公共情境的更多可能性。在当前的新媒体语境下,这种变化则更为显著。一方面,民间话语越来越多地进入主流视野,甚至形成引领公众舆论的能力;另一方面,公共领域也正在不断收编个体话语或私人表达,合力促成新的官方话语。

但当前的直播对“情境融合”的表征显然不止于此,除了既有社会互动关系所再现的社会情境,直播技术本身也构建起一组新的情境融合关系,即,真实社会情境和虚拟社会情境的互动。与此同时,伴随日渐深刻的新媒体传播环境,这一组社 会情境的边界正在不断拓展,并构成定义社会情境的全新注脚——这种定义或许正在突破原有社会情境中人们扮演的社会角色和采取的社会行动所既定的规则。例如,在当前较为热门的电竞网络直播中,即便人们关注的仍在于游戏本身,但玩家(直播主体)通过暴露位于“后台”的玩家操作来进行游戏解说,这种“后台前置”的举动也使得用户从沉浸的虚拟情境涉入到真实情境当中;在奥运会直播中,人们也会看到部分运动员在参赛期间的个体直播视角,弹幕等互动形式令奥运会关注者可以更深入地参与到这一场媒介事件之中,此类“前台后置”的表达同样将人们从“全民奥运”的真实情境带入到情感化的“偶像崇拜”虚拟情境之中。

换言之,在更多元的前后台转化关系以及“表演”性质背后,直播媒介所定义的“社会情境”已然具有了高度的随机性——“幕布”随时可以拉起,也随时可以撤下,其边界不再基于信息接触方式的差异,而在于信息本身。

(二)“社会角色”的假定性

因为社会情境的随机性,使得构筑起社会情境的各类社会角色也不再是明确、甚至是孤立的存在。更为开放化的信息系统令看似并不相关的社会角色形成了更多复杂、动态的关联。在梅罗维茨看来,电子媒介构筑的社会情境创造了社会角色之间的联系,“群体身份、社会化、等级制度”(曾莹,2010)的解构使得个人拥有了更多社会角色身份的定义,也由此获得了更为复杂的社会互动关系。这种被唤作“副社会交往”的人际互动,重构了媒介社会的交往形态。

然而,以直播为代表的数字媒介在此基础上更进一步,不仅创造了社会角色的联系,更在创造社会角色本身,赋予社会角色以不确定性。在直播视野下,不同的 直播视角形塑出了更多元的直播主体。尤其对于网络直播,单个“直播房间”就构成一个独立的社会情境,主播既在用户的凝视里完成自我构建,也在凝视用户的过程里建构起了他者的想象;走出这个“房间”,主播也可随时切换角色身份,选择自己感兴趣的内容成为凝视另一个主播的普通观众。无论看/被看直播,社会角色的认知与确立都是高度符号化的,可能与真实社会角色贴近,也可能全然背离于真实社会角色,这是个体主动选择的结果。例如,当前网络直播催生的“网红”社群,如今已被逐步固化成一种当代社会角色,但这种角色特征在不同个体的定义里却不尽相同,有人将其视作职业身份,有人将其视为个人身份,也有人将其视作阶层身份等。假定的社会角色可以随时流动、随时登场,在直播的空间里寻求“短暂的停留”,在实质上不再具有固定性。

(三)“社会行为”的普遍中区化

在当前直播视域下所形成的“中区行为”不再仅仅具有消除前后台沟壑的功能,而成为了将前台和后台行为并行展示的一种操作路径。例如,电视新闻之于社会的重要意义不言而喻,但近两年,对于一些重要事件与活动的大型直播报道,不少新闻媒体也借由微博直播等渠道或形式开展情感化的新闻叙事;再如,当前直播中涌现的“网红”群体逐渐从边缘进入主流,甚至部分得到了明星身份的转化,并由此确立起了公众形象。上述案例皆呈现出代表主流话语空间的前台行为与私人化的后台行为正在经由直播的形式交叠到一起,使得这一种媒介形态成为更全面的社会行为展现视角。

因为媒介与社会大众之间的互动关系发生了变化,不同的社会对话也从冲突逐 渐走向协商,并由此再造社会共识。在更趋多元、开放的社会话语体系下,社会行为的“暴露”在事实上不再具有过去的隐秘性,所谓“前台”与“后台”的区隔正在消失。由此能够看到,“中区行为”业已成为打通前台与后台行为的载体,换言之,这样的社会行为正在普遍中区化。

总体上,“社会情境”的随机性、“社会角色”的假定性、“社会行为”的普遍中区化,构成了媒介情境论视野下直播媒介对当代社会互动关系的再现(阐释框架如图2)。

事实上,直播的发展带来的并非是真正意义上社会情境的“消失”,而是将既有的社会情境肢解成了一个个“自主”的新情境。相比媒介情境论提出时的电子媒介时代,当前的新媒体发展已经颠覆了人们常规的情境经验,媒介情境的意义生成在很大程度上倚赖于用户个体的自主读解。也就是说,以直播为代表的新媒介形态解构了原有的社会交往系统,人们可以在使用直播的过程中定义自己的社会互动关系,并根据特定的情景来生成互动。反过来,根据直播互动的不同需要,诸种社会互动关系也会反身定义情境,线上与线下的区隔不再那么显著,“时空关系呈现出动态多变的特点,在流动中孕育着新的变化”(李慧娟,李彦,2015)。

四

重构“情境”:

审视直播发展的另一种视角

从宏观视野来看,互联网和移动互联网时代所定义的媒介传播活动,已经让梅罗维茨所言的“信息与场景关联的消失”变成了现实。如果说电子媒介刚刚兴起时,信息环境与物理环境“隔离的消弭”还只是一个起点,那么今天看来,信息环境已经拥有了远超物理环境覆盖力、影响力的潜质,这意味着从整个传播环境来看,信息环境与物理环境中的“位置”要素已经从博弈逐步走向了融合,或者说,它们各自构成了大众日常接触中的两重独立时空,并且为大众区分出“虚拟生存”和“现实生存”。梅罗维茨认为,电子媒介所催生的“普遍的他域”(the generalized elsewhere)有别于地缘意义上的区域文化特征,并成为人们社会互动的重要组成。但他并没有完全意识到,在今天的媒介环境中,“在地化”的生活已经被一系列新媒体传播进一步解构了,麦克卢汉预言的“地球村”(Global Village)正在变得愈加清晰,“位置”不再是至关重要的实体因素,取而代之的是无数随机出现的抽象位置信息,根据人们社会交往的需要出现或消失。由此,媒介所构筑的社会情境也呈现出高度的动态性,它不再依托于诸种社会现实的映射,而是媒介文本、媒介自身、受众主动建构之下的结果。另一方面,新媒体环境对于当代社会文化的再现呈现出两条轨迹:一是全球化有了当代表现,大众社会互动的广度依托于互联网得以实现,这意味着即便不在“本地”也能通过数字化的方式达成真实交往。物理距离对于社会行为的影响不断削弱,不同时空的交往情境并举,构筑起“普遍他域”基础上的全新互动关系;二是从“大众”走向“分众”。由受众的角度出发,社会互动关系的构建不再倚赖于 “共同经验”,而被置换成个性化、垂直化的“个体经验”。既有的不同社会群体也被诸种具有差异性的个体经验所打散,人们可以选择感兴趣的、即便是十分小众的需求来开展社会交往,呈现出更为精准、细分的受众选择满足。

因而,我们也能由此管窥以直播为代表的媒介形态对于当前社会互动关系的重构。人们借由直播所获取的内容、获取内容的方式、对内容的使用,都并非如同过去电视直播和网络直播呈现的那么泾渭分明。当技术范式趋于一致的标准(或者说技术壁垒)被全面打破时,直播应当能够满足不同社会情境下不同社会角色的社会行为展示,且具有高度的媒介自主性。当直播这样的媒介形态将既有的社会情境肢解成了一个个“自主”的新情境时,直播的就不只是内容本身了,它的实质在于对多元社会互动关系的构建。

由此,我们可以从重构“自主”情境的角度出发来商榷直播的特点。在直播文本的组织上,直播内容的界定不会局限于被展示对象的客观属性,而是高度倚赖于主观需要。如同鲍德里亚(Baudrillard,1970/2001:135)所指出的“拟象三阶序列”(the three orders of simulacra),第三序列的标志是“仿真”(simulation), 在消费社会中媒介所创造的抽象符号与现实生活高度融合,并且区别于现实真实, 是一种具有代偿性的“类像”。而这样的拟象化状态将进一步作用于直播文本的组织上——人们既可以看到大型仪式性直播,也可以看到供以消遣解乏的个人化直播,针对不同的社会情境进行传播。在直播主体的构建上,直播活动的传受双方将进一步离散化。做直播的主体可以是媒介机构,也可以是个人,可以是专业生产的“熟练工”,也可以是完全没有经验的“门外汉”;看直播的主体不仅具有更大的选择主动权,甚至可以依托于看直播的需要聚合成为一个新的社群,围绕不同的兴趣和需要组成临时社会关系网络。传播主体的多元化带来社会资源配置的复杂化,未来直播活动的开展或许并不仅仅关乎传受双方,更会逐步抽离出并壮大第三类主体——他们既不是内容生产方,也不是内容体验方,而是近乎于“中介”的存在,如当前着眼于“网红经济”产业链整合的MCN模式,主要用以帮助直播的传受双方来匹配不同社会情境下的直播需求满足。在传播渠道的拓展上,电视端和移动端的“屏幕”区隔只是短暂现象,事实上,在跨屏传播的大趋势下,未来的“屏幕”将会越来越多,而不同的传播渠道只是直播文本根据不同的场景需要进行内容分发的手段。在互动形式的探索上,当一个个“自主”的新情境产生时,直播的互动也将进一步消弭屏幕两边主体不对称的交往关系。与此同时,互动的形式也会在线上与线下、真实与虚拟之间游走,由此来反身定义直播形态。

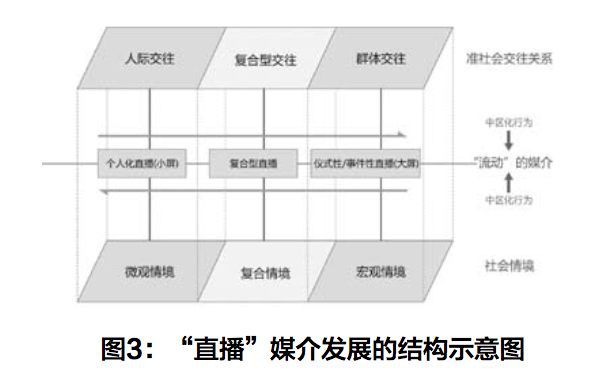

由此,借由新媒体环境下的媒介情境论嬗变,我们可以从社会互动关系的视角对直播媒介在未来的发展管窥一二,本文基于上述考察提出媒介融合背景下“直播”媒介发展的结构框架(图3)。

本文认为,未来的直播活动将不再停留于媒介主动的“提前编码”,不同的直播文本依托“自主”的社会情境生成,并“浮动”于情境之上。与此同时,直播的功能也不再囿于信息传播的单一需要,其最终落点在于完成不同层次的准社会交往关系构建:微观情境-个人化直播-人际交往;复合情境-复合型直播-复合型交往;宏观情境-仪式性/事件性直播-群体交往。与此同时,这样的关系联结并非固定不变,而是具有高度流动性,因为人们采取的普遍的中区化行为,不同的直播之间的分野得以进一步消弭,进而使得直播媒介与社会情境的对应关系也能即时转换,在这样的逻辑下通过直播的形式达成情境要求与社会互动关系构建的对接。

本文系简写版,参考文献从略,原文刊载于《国际新闻界》2018年第12期。

封面图片来源于网络

本期执编 / 彤昕

发表评论