●摘 要

研究界有必要自觉地把社会到文学的“单向促动”转换到“双向互动”的思路上,重新构建文学与社会、文学思潮与社会思潮之间双向互动、动态激荡的关系结构。文学具有无边的作用力和无形的生产力,文学史不是简单地反映了而是深刻地创造了一种无可替代的社会思想史。系统探讨社会启蒙与文学思潮的互动过程、运行逻辑及其规律,无疑是一个新的学术空间。百年文学中个体启蒙与社会启蒙充满着复杂的纠结,在今天我们要清醒地意识到真正的启蒙越来越表现为对于真的愚昧和假的愚昧的双重斗争,它不但要求个体启蒙的完成,更要求社会启蒙对于个体启蒙的呵护和保证。由此有必要梳理出针对性强的独特规律和逻辑进路,从而从混杂多元的文学史中集中挖掘并建构一条可称之为“晚清以来中国‘社会启蒙’文学思潮史”的脉络。

●关键词

文学思潮;社会启蒙;双向互动

一从“单向促动”到“双向互动”

在社会与文学的关系上,我们一度更多地习惯于这样的文学史叙述框架或者说思维方式,即社会运动改变了人们的思想;思想改变,又导致了文学的改变。换言之,在社会与文学的关系中,其实我们以前主要讲的是社会对于文学的作用,而文学对于社会史,对于思想史的作用强调得少。这种思维习惯细化为文学研究的理路便是:社会→社会思潮→文学思潮→文学创作,每两个概念之间,总是前者决定后者。这显然带有明显的单向促动的性质。人们对于这种理路的局限性和问题已经有了越来越多的认识,但对于如何从根本上改变它尚未有大的突破;更为棘手的问题是,我们常常会发现,研究者即使理性地认识到这种理路的严重缺陷,但在具体的文本解读、文学史写作等研究的实践层面上依然难脱单向化的思维定势。由此,笔者认为,研究界非常有必要自觉地把“单向促动”转换到“双向互动”的思路上,重新构建文学与社会、文学思潮与社会思潮之间双向互动、动态激荡的关系结构。

当然,即使进入“双向互动”的话题层面,尚需要厘清一些基本前提。双向互动,是我们对于文学与社会之间动态关系的一个基本判断;同时,我们也应该关注到,在社会与文学的双向互动中,前者对于后者的作用,与后者对于前者的作用,是不宜在研究中等量齐观的。因为,社会作用于文学往往显而易见,某些较浅层面的作用甚至不言自明,而文学作用于社会则往往隐性程度高;另一方面,社会作用于文学被关注和研究得非常多,而文学作用于社会则未受到充分的探讨和挖掘。就学术逻辑而言,社会作用于文学的研究着力于从文学之“外”到文学之“内”的影响,而文学作用于社会的研究则要深究从文学之“内”到文学之“外”的反作用。同时,社会作用于文学的研究关注的对象往往是从群体到个体、从一元到多元、从大到小、从多到少,而文学作用于社会的研究所关注的对象则必然相反。由于文学创作、文学思潮有自己相当程度的独立性,这就意味着,从学术价值上说,文学作用于社会的研究,其意义重于社会作用于文学的研究;文学史作用于社会史的研究,其价值也大于社会史作用于文学史的研究。

由于这一原因,所谓双向互动的研究,在某种程度上其实主要体现为文学作用于社会、文学思潮作用于社会思潮的研究。换言之,当我们深入至文学反作用于社会的逻辑层面和内在肌里,自然也就包含了双向互动的内涵。

于是,我们需要进一步讨论的问题就可以转移到如何确立文学作用于社会的逻辑和路径上。关于这一讨论,我们应该首先避免一个误区,即错误地将文学对于社会的作用简单地或者机械地理解为文学思潮对于社会实践发生了眼见为实的作用;也不能简单地从功能论的角度理解为文学的教育作用、认识作用以及娱乐作用等等。鲁迅说过:“一首诗吓不走孙传芳,一炮就把孙传芳轰跑了。”文学“吓不走孙传芳”,并不意味着文学对于社会没有发生作用。如果那样理解必然陷入虚无主义的文学观。真正的问题在于,“吓不走孙传芳”的文学以其主体性、相对的独立性和独特的审美方式,在社会上形成了一种一定要“轰跑”孙传芳的声音、情绪、话语、伦理、潮流乃至思想。这时候,这一声音已经获得了“互动”的价值,无论微弱还是强大,它都是那“一炮”不可取代也不可等量齐观的。因此,我们不仅不能简单地认定是社会思想史决定了文学史,也不能自以为是地认为文学史只是反映了社会思想史,更不能想当然地断定能轰跑孙传芳的炮就比吓不走孙传芳的诗作用大,而应该看到,文学具有无边的作用力和无形的生产力,文学史不是简单地反映了而是深刻地创造了一种独特的任何其他学科门类无可替代的社会思想史。

二从个体启蒙到社会启蒙

正是基于上述思路,这里提出了文学思潮对于社会启蒙的促动和纠偏的命题。比如在18世纪启蒙思想与文学创作之间,如果我们想当然地认为18世纪西方的启蒙思想主要是思想史领域的创造,这是远远不够的。那个时代的文学史也创造了不可取代的启蒙思想史。像英国作家笛福的长篇小说《鲁滨逊漂流记》所描写的新兴资产阶级的冒险进取精神,就是对于社会发展的一个预言,是启蒙哲学不能替代的一种鲜活的启蒙精神。法国剧作家博马舍的市民剧《费加罗的婚礼》对新人形象的塑造和呼唤,所表现出的社会启蒙精神,甚至让国王担心会“毁掉巴士底狱”,不得不下令禁演。德国的“狂飙突进”运动,更是文学创造思想、文学思潮促进社会启蒙的典型案例。那一时期,反抗暴虐专制统治和渴望自由的精神,在很大程度上是依靠歌德与席勒等杰出作家的文学文本创造的。

为了探讨文学思潮对于社会启蒙的促动和纠偏,笔者拟提出一个关键词和一种分析方法。这个关键词就是社会启蒙,而分析方法指的是辨析个体启蒙与社会启蒙的微妙关系和区别。在启蒙时代,一切都被要求诉诸理性的法庭。康德把启蒙定义为:“启蒙就是人从他咎由自取的受监护状态走出。”这种受监护状态,亦即人们常常使用的“不成熟状态”,则是指“没有他人的指导就不能使用自己的理智的状态”。关于康德对启蒙的概念界定,我们需要注意到,这个定义首先侧重于个体启蒙的层面,尚未在社会启蒙的层面上充分展开。也就是说,他这里主要是强调一个人要成长为理性的存在者。理性的存在者,就是一个人的成熟状态,当你达到这种成熟状态,就有了个体的启蒙。从另一个层面上说,就有了思想的启蒙。

但是个体的思想的启蒙完成了,成为一个理性的存在者以后呢?个体启蒙的发生与完善,并不必然地意味着你可以将你的理性在人与人的关系上、在更为广泛的社会层面上,充分发生作用。因为,这时候,在个体启蒙与理性的关系上尚主要限于理性的“私人运用”,你还不一定拥有那种“在一切事物中公开地运用自己的理性的自由”。康德分明是清楚而严肃地意识到这一问题的,于是就有了他的另一个重要的概念——“公共理性”。他强调的是,人应该有权利拥有“公开运用理性的自由”。卢梭也说,人天赋自由,但又无往不在枷锁之中,在这一点上康德与卢梭是一致的。

这也就意味着,你是否拥有能力运用自己的理性是一回事,你是否拥有自由运用理性的权利却是另一回事。这是两个层面,也是两种斗争,是两种历史,也是两重境界。于是,福柯在重新回答什么是启蒙的时候,所强调的重心就与康德颇有差异,他说启蒙“不仅是个人用来保证自己思想自由的过程,当对理性的普遍使用、自由使用和公共使用相互重叠时,便有‘启蒙’”。福柯精辟地看到,康德为人摆脱那种未成年状态确立的基本条件实际上“既是精神的,也是体制的、伦理的和政治的”。由此,福柯对康德的启蒙思想提出了进一步的“疑难”,即“人们会认为普遍地使用理性(即与任何特殊目的无关)是作为个人的主体本身的事情;人们还会认为,由于没有任何不利于个人的追究,如此使用理性的自由便能以纯否定的方式得到保障”。但是问题在于,“又怎样去保障理性的公共使用呢?我们看到,‘启蒙’不应当仅仅被设想为影响着整个人类的总过程,不应当仅仅被设想为个人应尽的义务,它已显示为政治问题”。循此思路轨迹,哈贝马斯更是深刻地指出,由启蒙运动开启的“现代性进程”屡遭挫折,到现在已经表现为“一项未完成的设计”。但这绝不意味着放弃启蒙才能完成这场设计,恰恰相反,“启蒙运动的缺陷只有靠更进一步的启蒙才能得到改善”。总之,这是一场需要重新进行的、在思想、社会和文化三个方面同时展开的“综合性的现代性工程”。

之所以提出社会启蒙这一关键词,并指出辨析社会启蒙与个体启蒙的分析方法,除了基于上述的理论考量,也源于对我们自身存在的现实反思。在我们当下的存在中,每个人的存在都具有双重性,一方面你拥有一个私人领域;另一方面你又属于一个公共领域。这种双重性是一种复杂的矛盾体。尤其当私人领域的合理要求受到公共领域的压制时,个体启蒙就会显得无力,思想启蒙就会显得虚无飘渺。如果没有较充分的社会启蒙的发生,即使完成了个体启蒙的人,即使一个人充分具备了启蒙思想,他也有可能会“装睡”。你有可能叫醒一个沉睡的人,但你不可能叫醒一个装睡的人。后者比前者越来越凸显出艰难性和紧迫性。

可以说,我们今天提出“社会启蒙”的命题,并对文学思潮与社会启蒙的双向互动加以探讨,绝非是降低了个体启蒙的重要性,亦非是忽视思想启蒙的必要性,而主要是移动了一下研究的逻辑重心,划出某种层面的对象视域和一定范围的思想边界,以期更加集中和有效地将问题推向深入。换言之,这样的逻辑路向和旨趣并非面面俱到地论述启蒙问题,而着重从社会启蒙的层面切入研究对象,着力挖掘百年来社会转型过程中,从社会制度到伦理变革等层面对现代性的追求和建构。作为一种研究视角,相对于个体启蒙而言,社会启蒙侧重于社会关系的层面,即更加重视对于社会与人、人与人之间的关系的考察;相对于感性启蒙而言,社会启蒙问题更加侧重于理性启蒙的层面。系统探讨社会启蒙与文学思潮的互动过程、运行逻辑及其规律,无疑是一个指涉许多未知领域的新的学术空间。

三百年文学中个体启蒙与社会启蒙的纠结

寻此思路,我们就可以重新分析百余年来中国文学史上的社会启蒙问题。一百余年前,第一篇现代小说——鲁迅的《狂人日记》发表。它要解决的问题是现代启蒙的最初阶段,是启蒙的基础问题,即个体的和思想的启蒙。小说寄希望于每个国民都能够像狂人那样具备运用理性的能力。一百年之后,我们已经不需要像狂人那样研究一下中国历史是不是“吃人”的历史,也不太需要苦苦追问“从来如此便对么?”狂人认识到的东西,我们也许已经都知道,甚至知道的更多,因为我们看到的东西比狂人看到的多了一百年。但是,百年之后狂人的同仁们依然遇到了坚硬的外壳,陷入清醒的溃败。正如许多探求者清醒地意识到的,这时候,像从前那种以麻木和愚蠢为核心的国民性,某种程度上已被傲慢与偏见所取代,更多的人是揣着明白装糊涂,是“装睡”。而试图叫醒一个“装睡”的人较之铁屋中的呐喊更为艰难。这时候,社会启蒙显得更加重要,而个体启蒙的内涵也随之发生了深刻的变化。

在中国现当代文学史上,文学对于社会启蒙的作用虽然发展不完善,但是仍然得到一定程度的涉及,当鲁迅从“狂人日记”式的呐喊转入思考“娜拉出走之后怎样”的问题,当茅盾等作家笔下的人物在痛苦地思考为什么“梦醒之后无路可走”的时候,社会启蒙的重要性在文学思潮的推动下得以浮出水面。但是,在救亡压倒启蒙的复杂场域之下,社会启蒙的问题难以持续得到重视和挖掘。后来,到了当代文学史上,我们从《灵与肉》《人生》《平凡的世界》到《涂自强的个人悲伤》等创作,又重新发现了这一审美与思想相激荡的进展。

《人生》中高加林的“个人奋斗”虽然遭遇失败,重新回到农村,但是书本不能代替的人生启蒙者——德顺爷爷——却教给了他许多“深奥的人生课题”,给了他重新生活的勇气和重新自我奋斗的信念。“就是这山,这水,这土地,一代一代养活了我们。没有这土地,世界上就什么也不会有!是的,不会有!只要咱们爱劳动,一切都还会好起来的。再说,而今党的政策也对头了,现在生活一天天往好变。咱农村往后的前程大着哩,屈不了你的才!娃娃,你不要灰心!”可以相信,随着农村改革与社会进步,随着城市与乡村二元矛盾的逐步解决,高加林的人生之路也必将走出一番新天地。也就是说,高加林的失败有着主观的和客观的根源。社会在朝着好的方向改变,这意味着客观层面上的悲剧根源趋于解决;而高加林的自我忏悔和自我奋斗又奠定了主观上的成功条件。

如果说《人生》的人生信心在时间上指向了不远的未来,那么《平凡的世界》则将可贵的自我奋斗精神、纯洁单纯的爱情与自尊豁达的情怀平铺在广阔的天地。这正如孙少平感觉到的:“生活包含着更广阔的意义,而不在于我们实际得到了什么;关键是我们的心灵是否充实。对于生活理想,应该象宗教徒对待宗教一样充满虔诚与热情!”不需要等待条件的改变,不需要等待遥远的未来,知识、热情与信仰足以让一个青年在人生的每一步都获得不平凡的意义。

可以说,《人生》与《平凡的世界》分别从现代性的时间维度和空间维度上,共同对个体启蒙、思想启蒙做出了现代性的承诺。这种承诺在张贤亮的《灵与肉》中更是形象地化为一句鼓舞人心的至理名言:“面包会有的,牛奶会有的,一切都会有的!”然而,几十年后,文学创作所反映的新的现实问题,越来越显示出现代性承诺不啻是“启蒙的谎言”。在《涂自强的个人悲伤》中,以自强不息为核心特征的人物性格,在涂自强身上较之在高加林、孙少平身上犹过之而无不及。甚至,涂自强更少有性格上的缺陷与弱点,遇到的也大都是善良的人。尽管如此,涂自强依然徒然自强。涂自强的悲剧,无关性格,也无关选择。以作家对小说的自我解读,那就是:“有很多人的人生悲剧,与自身性格相关,但涂自强没有。唯其如此,我才真的为他悲伤。”

可以说涂自强的个人悲伤恰恰是时代的悲伤。也就是说,到了涂自强这里,个体启蒙、思想启蒙的承诺在时间和空间维度上遭到了双重的否定。当社会阶层的差别日趋固化,当知识改变命运成为不可能,这时候,社会启蒙的问题就被凸显了出来。

据上分析,可以得出这样的结论:过去我们坚信,启蒙就是文明与愚昧的斗争,启蒙就是光明战胜黑暗的战场,启蒙就是真理取代谬误的过程。但是今天我们应该进一步认识到,这三句话的现实针对性已然失效。如果假启蒙之名行愚昧之实,如果道德、真理与真相同时被不恰当地加以垄断,这时候,文明与愚昧、真理与谬误就成为彼此可以转化的修辞和借口,成为一枚硬币的两面,甚至有时候就是同一个东西。而且从哲学上说,光明和黑暗本来就不是截然可分的,黑暗也是一种光线,而光本身就包含着黑暗,黑暗与光之间存在着无数的过渡状态,黑暗与光永远是并存的。文学使命之所在,要深入辨析黑与白的胶着状态,要清醒地意识到真正的启蒙越来越表现为对于真的愚昧和假的愚昧的双重斗争,它不但要求个体启蒙的完成,更要要求社会启蒙对于个体启蒙的呵护和保证。

四构建“晚清以来中国‘社会启蒙’文学思潮史”的可能性

如果我们充分意识到了上述辨析的意义和价值,就有必要直面晚清以来文学思潮对于社会启蒙思潮的促动和纠偏、拓展和创造的过程,就有可能避免陷入概念的空洞与模糊,专力于挖掘文学史本身生发出的社会启蒙思潮。显然,这样的研究思路并非不重视文学史上的人文启蒙、思想启蒙、个体启蒙等层面,只是力求集中于社会启蒙的思想和路径,期望由此梳理出针对性强的独特规律和逻辑进路,从而从混杂多元的文学史中集中挖掘并建构一条可称之为“晚清以来中国‘社会启蒙’文学思潮史”的脉络。

作为一种学术构想与探索,“晚清以来中国‘社会启蒙’文学思潮史”的表述方式,有着多方面的缘由和考量。用“晚清以来”表达时间限定,弃用“近现代”或“现当代”等说法,可以强调本研究思路下对于一般近代、现代、当代等文学史分期的淡化;同时,从社会启蒙而非个体启蒙、文化启蒙的视角来看,晚清时期本身就是一个高潮期。

“‘ 社会启蒙’文学思潮”这一文学史概念在研究界尚未被使用过,也没有被专题梳理和系统探讨过。其中,给“社会启蒙”特意加上引号,是因为直接使用“社会启蒙文学思潮”不通顺,而且含有歧义。“启蒙文学思潮”或“启蒙文学思潮史”的说法学界一直在使用,但直接说“社会启蒙文学思潮”或“社会启蒙文学思潮史”在语义表达上就有些含混不明且搭配别扭。而更为重要的是,将“社会启蒙”这一概念加上引号后,“‘社会启蒙’文学思潮史”的提法其语法结构简单明晰起来,其语义所指和研究主旨也明确起来了。一方面,它强调了新课题论述的主要对象是以“社会启蒙”为核心的文学思潮;另一方面,它也暗含了新命题的思路是从文本切入,从文学思潮入手,着力探讨的也是文学史所表现出的社会启蒙内涵,以及文学史所“创造出”而非简单地“反映出”的社会启蒙思潮。

根据晚清以来以社会启蒙为核心的文学创作潮流自身的发生与发展、嬗变与演进、振荡与调整的轨迹,笔者认为可将将其划分为六个大的阶段。这一脉络的起点可确定为1895年。当然,这不只是因为这时候由于甲午战争的失败证明了器物层面的变革并不能挽救中国,并引发有识之士对于制度变革的追求;也不只是因为这时候严复及时提出了“鼓民力”“开民智”“新民德”的启蒙主张;而主要是因为文学创作本身从这时候开启了社会启蒙叙事的潮流。这一年,致力于翻译西书、传播西学的传教士傅兰雅在《申报》等媒体上发起“有奖中文小说”活动,征集以“除弊兴国”为主题的“时新小说”创作。傅兰雅后来忆及此事提到,有不少于162位作者参加了竞赛,其中155位“讨论了鸦片、缠足和八股文这三种弊病”。由此,1895年至1911年可视为“社会启蒙”文学思潮的发动与滥觞期。接下来,分别为“社会启蒙”文学思潮的起飞与激荡期(1912-1926)、“社会启蒙”文学思潮的高涨与弥漫期(1927-1949)、“社会启蒙”文学思潮的复兴与奔涌期(1976-1989)、“社会启蒙”文学思潮的转型与分流期(1990-1999)及“社会启蒙”文学思潮的新变与渗透期(2000-2020)。

这里限于篇幅,不能一一展开论述,主要就此脉络阐释与展开的基本思路和依据加以说明。那就是对于每一时期的历史叙述都必须是从文学本身,也是从文学思潮本身切入其社会启蒙思潮的层面。就第一阶段来说,首先有了政治书写即文本创作,才有了现代政制启蒙的探索。同样,先有了情爱叙述,方产生婚恋伦理的社会启蒙。文学文本与文学叙述生产“社会启蒙”,文学思潮不但参与了社会启蒙的整体进程,而且促动新的社会启蒙的发生,更重要的是对于现实世界在社会启蒙问题上的偏向、逆反进行审美的反思和纠正。

在这一建构思路上,笔者设想的表达方式不复是那种流行的诸如“社会制度变革与政治书写”等的话语模式,而应该表述为“政治书写与社会制度变革”这种方式。意图十分明显,即这里的研究绝不刻意去探求社会上发生的社会启蒙如何影响了文学创作;而恰恰相反,我们强调的应该是,文学创作潮流如何创造了社会启蒙的思潮,如何参与了社会思想的现代性进程,如何在审美潮流中能动地建构起属于自身的社会启蒙史。我们常说,理论是灰色的,生命之树常青。同样,由社会而文学的单向促动的理论,远远不如文学思潮的创造性生命更加丰富多彩。这样的思路也许太富有挑战性,但文学之树常青的魅力值得我们不懈追求。

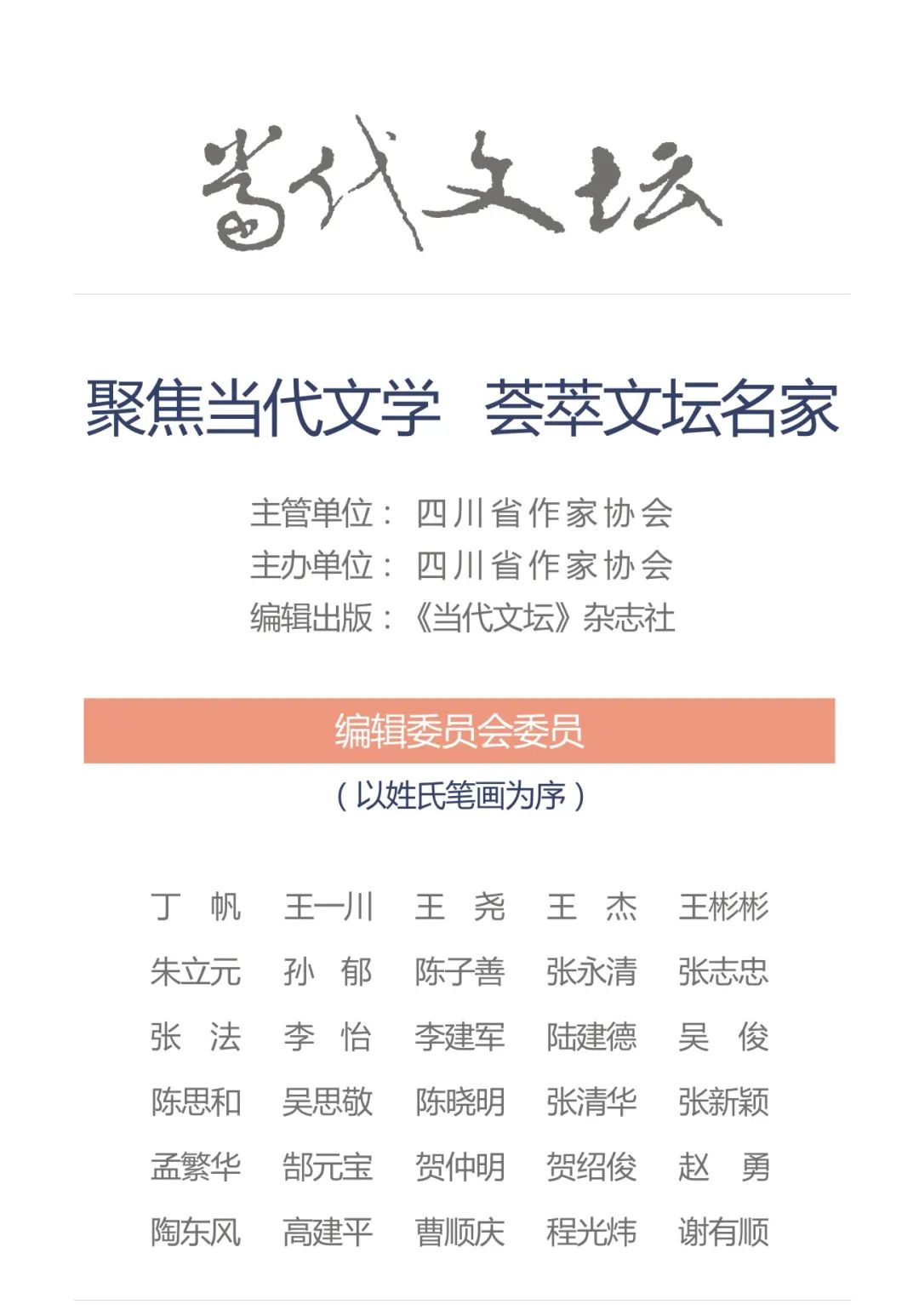

(作者单位:南京大学中国新文学研究中心。本文系国家社科基金重点项目“中国新文学学术史研究”阶段性成果,项目编号:20AZW015。原载《当代文坛》2023年第1期)

发表评论