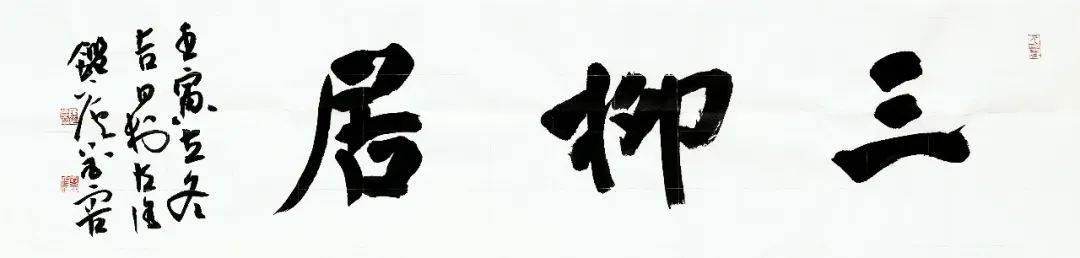

刊

头

题字:陈花容

kan tou ti zi

✦+

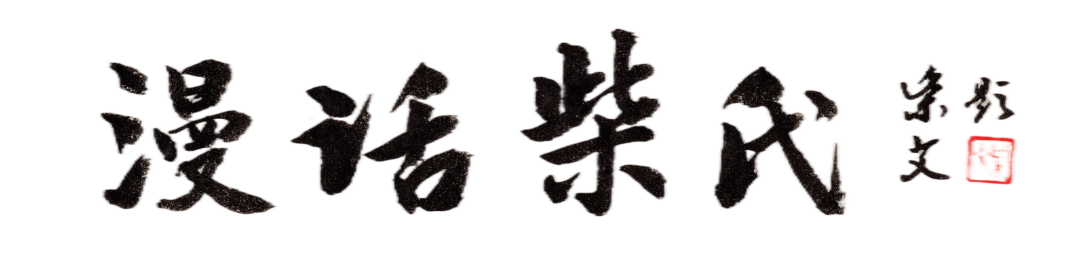

漫话柴氏

柴 文

当今社会,宗祠家庙基本消失,宗亲观念日渐淡薄。五服以上之祖祭,告朔饩羊;家祭墓祀也自郐以下……但每个柴氏族人,对柴姓有基本的了解,上以事宗庙,而下以继后世,乃人伦本分也!

——题记

此木文

漫话柴氏

中国的姓氏,经历了漫长、复杂的演变过程。许慎《说文解字》卷二四“女部”:“姓,人所生也,从女、生,生亦声。”班固《白虎通德论》卷九曰:“姓者,生也,人禀天气所以生者也。”这都说明“姓”的本义是“生”。姓的产生,最初是代表有共同的母系血缘和血统、血族关系的种族称号,简称族号。作为族号,它不是个别人或个别家庭的,而是整个部落的称号,在母系氏族社会,虽然每个人不知道他们的父亲是谁,但是姓标志着他们有一个共同的女性祖先。所以,后人据《春秋》整理出来的“古姓”有:妫(今河北涿鹿有妫水)、姒、子、姬(周王族姓)、风、赢(秦姓)、己、任、吉、芊、曹、祁、妘、姜、董、偃、归、曼、芈(楚姓)、隗(原北方少数民族姓)、漆(瞒)、允等22个姓。这些姓中近半数带女字旁,与母系血缘有关。

由于人口的繁衍,原来的部落又分出若干新的部落,这些部落为了互相区别以表示自己的特异性,就为自己的子部落单独起一个本部落共用的代号,这便是“氏”,当然也有的小部落没这样做,而仍然沿用老部落的姓。有的部落一边沿用旧姓,一边有自己的“氏”。这些小部落后来又分出更多的小部落,他们又为自己确定氏,以身边常见的动植物为氏如马、龙、李、花、叶、谷、麦、桑、麻、粟、山、水、林、木、风、云、河、江、金、石、钢、铁、玉……有以封国、采邑或职官、爵位为氏如齐、赵、秦、司徒、王、侯、公孙……以出生地、居住地或职业为姓,如姚、西门、东郭、南、百里、欧阳、陶、巫、卜、医等等。这样氏便越来越多,姓如树干而氏如枝叶,其规模已远远超过原来的姓。

从时间上来讲,氏的大量产生和应用,已是父系氏族社会的中后期。所以“氏”可以说是姓的分支。《通签·外纪》说:“姓者统其祖考之所自出,氏者别其子孙之所自分。”就很能说明二者的关系。“姓”是不变的,“氏“是可变的。顾炎武也说“氏一传而可变,姓千万年而不变。”秦汉之前,姓和氏在不同场合使用,哪些人有姓,哪些人用氏有严格规定,汉代以后,姓氏不加区分,姓氏合一,统称为姓。

柴氏在中国6931个单字姓中,属于小姓。柴姓总人口大约90万,约占全国总人口0.06%,在全国姓氏人口数量排名中位列第195名。

漫话柴氏——柴氏起源

关于柴姓的起源,说法众多,其主流的说法是,柴姓起源于姜子牙。

姜子牙(?—约前1015年),姜姓、其始祖四岳伯夷佐大禹治水有功而被封于吕地,因此得吕氏,名尚。字子牙,号飞熊。故称姜吕尚,又称太公望、师尚父、吕望、吕尚。 商末周初政治家、军事家、韬略家,周朝开国元勋,兵学奠基人。垂钓于渭水之滨,遇见西伯侯姬昌,拜为“太师”(武官名),尊称太公望,成为首席智囊,辅佐姬昌建立霸业。周武王即位后,尊为“师尚父” ,成为周国军事统帅。辅佐武王消灭商纣,建立周朝, 灭商后受封于营丘(后称临淄,今山东淄博东北),为齐国开国之君。

姜太公七世孙齐文公姜赤,其次子受封于高邑,称公子高。公子高之孙傒取祖父名为氏,称高傒,其后遂以高为氏,是为姜姓高氏。大部分高氏,都认同,高氏自此(高傒)起源。

(高傒后来因迎立齐桓公有功,被齐桓公赐食邑于卢(今山东省长清县西南),所以他的一部分子孙后代以卢地为姓,此为卢姓的由来。)

高傒的十世孙高柴,(约前521年—约前393年),孔子七十二贤弟子之一。字子羔,又称子皋、子高、季高、季皋、季子皋,少孔子三十岁。孔门弟子中,从政最多次、最长久、最公正廉明、最得民心的父母官,也是孔门中最长寿、最大智若愚的贤孝之才,相传享年128岁。

高柴的孙子名举,仰慕其祖高柴的贤德,遂以祖父之名为氏,是为柴举,柴氏由此得姓。

古今文献的记载,也印证了上述说法。

《古今姓氏辩证》∶柴,出自姜姓,齐卿高恭仲傒裔孙柴,字子羔,为孔子弟子,后世以柴发氏。

《新编千家姓》∶柴,chai系出姜姓,齐文公子高之后,裔孙高柴,居于鲁,以柴为氏。

《姓氏寻源》引《广韵》云:柴姓,卫人高柴之后。《急就篇注》、《氏族略》并云高柴居于鲁,后裔以柴为氏。

《姓谱》云:柴氏出齐文公子高之后,高孙傒以王父名为氏。十代孙高柴为仲尼弟子,孙举以王父名为氏。

《路史》云:高傒于卢,为卢氏、傒氏、柴氏。卢若虚《录》云:太公之后有柴氏。

《中国古今姓氏词典》︰柴氏,姜姓,齐文公子高之后,高孙傒以王父名为氏。十代孙高柴,仲尼弟子,孙举,又以王父名为氏。见《通志·氏族略·以名为氏》。齐文公子高之后,裔孙高柴为仲尼弟子,其孙举以王父名为氏,见《万姓统谱》。

《万姓总谱》引《姓考》说:齐国的—位大夫食邑在柴地,国以地名为姓。

《姓源》说:是上古高柴氏的后代。

宋代史学家郑樵认为是“齐文公子高之后,裔孙傒,以王父名为氏;十代孙高柴,仲尼弟子;孙举,又以王父名为柴氏”。在郑樵之前 ,南宋邓名世《古今姓氏书辩证》 、北宋邵思《姓解》都认为柴姓是出自高柴,甚至宋代官修的《广韵》也说柴姓是“高柴之后”。看来, 这种说法至少在宋代已经很普遍了。

少数民族柴氏

在漫长的姓氏演变过程中,柴氏和其他姓氏一样,经历了极其复杂的社会变革,由于迁徙、避难、姻亲、民族融合,帝王封赐等原因,也有其他民族和姓氏加入柴氏行列,丰富着柴氏的血脉基因。

主要渊源有:一、源于鲜卑族和氐族、羌族等,出自东汉时期鲜卑吐谷浑部,属于汉化改姓为氏。东汉初期的鲜卑吐谷浑部,亦称阿柴氏、阿赀氏,后省文简化为单姓柴氏、赀氏。

二、源于蒙古族,属于汉化改姓为氏。

(1)蒙古族柴尔吉惕氏,源出成吉思汗铁木真的开国功臣阿剌忽失所属的吉惕忽里部,柴尔吉惕氏是吉惕忽里部的一个分支,以部为姓。在明朝中叶以后,明朝赐降明有功的蒙古人柴尔吉惕氏即以原部族名称首音的谐音汉字为汉化姓氏,即改汉字姓为柴氏。

(2)蒙古族海鸠特氏,源出成吉思汗铁木真左帐卫队的称呼,蒙古语“海鸠特”的汉义即为“偏坡、旁侧”,延伸义为“左侧护卫”。其在元朝末期即有改汉字姓为柴氏者。

(3)蒙古族哈吉古特氏,原为回鹘民族,其实为西夏党项民族的一支,后在大蒙古汗国时期归附于成吉思汗,称“哈吉古特”,汉字义为“遵从圣者”,后多改汉字姓为柴氏。

三、源于满族,属于汉化改姓为氏。据典籍《清朝通志·氏族略·满洲八旗姓》记载:满族赛密哷氏,亦称塞蒲里氏,满语拼音为Saimire Hala,世居萨哈尔察(今黑龙江北岸布列亚河流域)、齐齐哈尔、长白山区和黑龙江沿岸等地,后多改汉字姓为柴氏、赛氏等。随后达斡尔人中也出现柴姓。

四、明初朱元璋赐给一些少数民族将领为柴氏。如铁柱(柴克恭)、恭门苏尔噶(柴志诚)、拜特穆尔(柴志敬)遵维布哈(柴永谦)、克穆特穆尔(柴永正)等人均为柴姓,世居长城之北。

柴氏改姓

显德七年(960年)正月,赵匡胤发动陈桥兵变,周恭帝柴宗训禅位,北宋建立。

周世宗柴荣共有七个儿子,前三个儿子皆被后汉隐帝刘承佑所杀,没留下血脉。赵匡胤登基时,柴荣尚有4个儿子在世。除柴宗训(后周恭帝)之外,其他三人分别是柴熙让、柴熙谨、柴熙诲。

显德七年(960年),柴宗训被赵匡胤封为郑王,与其母符太后同住于西宫。建隆三年(公元962年),不到10岁的柴宗训被贬至湖北房县。房县位于秦岭与巴山之间,唐中宗李显就曾被武则天贬谪至此地。开宝六年(公元973年),柴宗训因病去世,享年21岁。赵匡胤闻知,素服发哀,辍朝十日,追谥柴宗训为“恭皇帝”。《新五代史》曾有记载,柴宗训生有五子,分别是柴永崎、柴永廉、柴永惠、柴永孝、柴永盛。柴宗训去世后,长子柴永崎被赵匡胤封为郑国公。但蹊跷的是,后来的史书,都没有查到柴宗训其他四个儿子及其后裔的蛛丝马迹,可能已有变故或者已夭亡。被封为郑国公的柴永崎,身后凄凉。郑国公是世袭罔替的爵位,可在赵匡胤之后,有关宋朝的史书里,除柴永崎之外,并没有其他人世袭罔替,继承郑国公爵位,也许是柴永崎没有留下子嗣(或所生皆女),导致郑国公这个爵位被荒废。不可否认的是,自柴宗训去世后,他这一脉基本上算是断了……五十多年后,宋仁宗赵祯的几个儿子接连夭折,他与大臣商议,君臣怀疑是不是后周宗庙许久无人祭祀,才导致赵家遭受报应?《宋会要》记载:“今皇嗣未立,臣窃危之。奈何绝人之世、灭人之祀,而妨继嗣之福也。”古人都很信奉这些迷信学说,为了使龙脉兴盛国祚绵长,宋仁宗于嘉佑五年(公元1060年)下诏:“宜令有司取柴氏谱系,于诸房中推最长一人,令岁时亲奉周室祀事”。至和四年,太常礼院因柴咏"於柴氏诸族最长",封崇义公,"以奉周祀"。崇义公也是世袭罔替的爵位。有史可考,自柴咏之后,崇义公一脉贯穿两宋,但柴咏毕竟不是柴荣嫡系血脉。

据《新五代史》记载,“显德六年八月,宗让更名熙让,封曹王。熙谨、熙诲皆前未封爵,遂拜熙谨右武卫大将军,封纪王,熙诲左领军卫大将军,封蕲王。皇朝乾德二年十月,熙谨卒。熙让、熙诲,不知其所终。”两位拜将封侯的周室之后,能堂而皇之地“不知所终”,由此可见赵宋之“优待周室”的背后波谲云诡。

然而,与正史记载不同,有大量后世的文学笔记以及民间族谱记录,后周世宗这三个儿子,或被收养,或隐居民间,改名换姓,繁衍生息,开枝散叶。

宋代王巩所著的《随手杂录》和王铚《默记》都记载了类似的故事,“太祖皇帝初入宫,见宫嫔抱一小儿,问之,曰:‘世宗子也。’时范质与赵普、潘美等侍侧,太祖顾问普等曰:‘去之。’潘美与一帅在后不语。太祖召问之,美不敢答。太祖曰:‘即人之位,杀人之子,朕不忍为也。’美曰:‘臣与陛下北面事世宗,劝陛下杀之,即负世宗,劝陛下不杀,则陛下必致疑。’太祖曰:‘与尔为侄。世宗子不可为尔子也。’美遂持归……

另一个版本出自浙南各地卢氏族谱的记载。与王巩、王铚记载略有不同的是,赵匡胤入宫发现了柴荣的两个小孩后,在场的大臣多了个卢琰,当有人建议杀掉两个小孩时,卢琰先说了:“尧舜授受不废朱均,今受周禅安得不存其后?”赵匡胤听后,便问大臣潘美,潘美支吾着回答:"臣岂敢以为不可……但于理不安耳。"于是,让潘美抱走纪王柴熙谨,卢琰抱走蕲王柴熙诲。

柴熙谨被潘美收养后,改名潘惟正,或者潘惟吉,后世姓潘。

柴熙诲被卢琰收养后,改名卢璇。卢琰祖籍汴州玉川,属著名的“玉川卢姓派系”,在河南洛阳一带乃是名门望族。为避免节外生枝,卢琰向赵匡胤请求致仕归农,连夜带柴熙诲离开汴京城,逃遁到永康灵山。卢琰共生育八子一女,后又将唯一的女儿卢锦嫁给柴熙诲(卢璇)。九子依年龄排序列为“九支卢'',第三支卢开基祖即为卢璇,其义父义母去世后,卢璇举哀守孝十年才出仕担任官职。后荣任殿前防御使,为宋真宗所重用,封为武烈侯。该支脉瓜瓞绵绵,成为“九支卢”之中人数最多一支。后裔广泛散布于浙江省永康、武义、东阳、仙居、缙去、浦江、龙游等县市。

第五子柴宗让,又名柴熙让的经历,也与正史记载的“不知所踪”不同,更具传奇色彩。一说陈桥兵变时,柴宗让妻子娘家宁氏见势不妙,将其偷偷带出宫外,隐姓埋名,过着普通人的生活。为了逃避赵匡胤的迫害,柴宗让改姓宁,改名宁熙让,一直活到宋真宗时期才去世,终年53岁。有子柴少婴,是现在江西吉安市永丰县柴姓人的开山鼻祖。一说是他受封曹王后,移居洛阳彰善里,后担心被宋室迫害,即携五岁儿子柴少婴南下,至江西吉州庐陵彰化镇,被追兵所困,被当地宁姓老妪所救,遂改姓宁,宁熙让坟墓至今尚在,被当地宁姓奉为一世祖,历经五次修谱,记载详尽。

柴姓改耿姓: 柴文(?~?),河北省邱县杨二庄人,明永乐十二年甲午(1414)科乡试举人,任贵州道监察御史。《东昌府志》云“有戆直声。”永乐初,法刻深,侍御以戆直得罪,子孙俱祸,易姓耿。迁梁二庄。光绪三十一年《邱县乡士志·氏族》“柴耿易姓”亦记述该事。

另有柴氏,因避祸或姻亲改姓。譬如明初,大将军柴天福、柴天寿兄弟改姓为林,殷;明洪武年间,山西洪洞迁周口三兄弟,为驻一村,不被拆开,老大姓柴,老二随姑夫崔姓,老三随舅家邱姓等等,事例颇多不胜枚举。

柴、陈之辩

2006年8月,西南大学文献所胡俊,在《文教资料》上发表《柴姓来源考》一文,提出了“柴姓出自陈姓 ,至唐中后期最终从陈姓分出,成为独立的姓氏。” 的观点,可谓是石破天惊。

文章首先从柴氏耳熟能详的棘蒲侯柴武说起,“史书中最早记载的柴姓人物是汉代的棘蒲侯柴武 , 《史

记》 、《汉书》 中多次提到。但有时称“柴武”(或“柴将军”) ,有时又称“陈武”,如叙述汉文帝五年遣将平济北王,《史记·孝文本纪》作“于是诏罢丞相兵,遣棘蒲侯陈武为大将军,将十万往击之。”《汉书·文帝纪》作“于是诏罢丞相兵, 以棘蒲侯柴武为大将军,将四将军十万众击之。”我们知道,《汉书》所载汉武帝中期以前的历史,基本上移用《史记》的内容。从上面所引也可以看出,两书对同一事件的记载不仅内容一致,语句也几乎完全相同。而对于棘蒲侯之名,却一作“陈武”,一作“柴武”,说明陈武、柴武肯定是一人。《汉书》此处臣瓒注:“《汉帝年纪》为陈武,此云柴武,有二姓。”臣瓒是晋代人,他仅指出陈武、柴武是一人, 而有二姓 ,但已不清楚为什么会出现这种一人二姓的情况,只好避而不谈。可见,早在汉代“柴”姓人物的姓氏问题就已经产生了。”

此类问题还出现在唐代墓志中,“唐开元十四年(726年)《陈宪墓志》:“公讳宪,字令将,平阳临汾人。⋯⋯洎七叶有汉大将军棘蒲侯武, 又十五口口口口

口口口口平阳侯,子孙家焉。”以柴(陈)武为其七世祖。墓志首题 “唐银青光禄大夫太子宾客岳阳县开国伯食邑五百户陈公墓铭并序”,则墓主姓陈。《墓志》又道:“嗣子长安县尉少仪等,孝思纯至,永怀扬名,乃刊石勒铭, 以志幽宅。”则陈宪之子名少仪,开元十四年时为长安县尉。有趣的是,另有开元十四年(726年)《柴少仪妻卢氏墓志》 ,墓志首题“大唐前京兆府长安县尉柴少仪故妻范阳卢氏志文”。卢氏的丈夫亦名少仪 , 亦为长安县尉, 且时间也是在开元十四年。人名、官职、为官时间都

是如此的吻合。另外,陈宪“薨于东都审教里第”,柴少仪妻卢氏亦“终于洛阳审教里第”,则两人的宅第都在洛阳审教里。从这些情况来看,很难说是巧合,陈宪的儿子陈少仪与卢氏的丈夫柴少仪肯定应为一人。陈少仪又被称作柴少仪,说明直到唐代仍然存在着一人同时有柴、陈二称的情况, 可见柴与陈的密切关系,也说明直到唐朝前期, 柴、陈二姓尚未彻底分开。”

文章通过对传世文献、墓志材料中有关柴、陈二姓关系的考证, 以及柴、陈两字的古代发音,郡望特点, 结合敦煌文献,否定了前人的说法。”并得出“柴姓出自陈姓 ,至唐中后期最终从陈姓分出,成为独立的姓氏。”的结论。

笔者作为柴氏家族一员,对此并不认同。一是柴武和柴令将两个典型,相对于庞大的柴氏群体来讲,毕竟是极少数,不具任何代表性。二是有民间传说,唐代平阳郡柴氏改陈姓,其中部分移居河南府洛阳定居。七十二贤之一高柴后代和七十二贤之一陈亢后代在古代陈州阳夏世代通婚。陈姓之平阳堂(临汾)原为柴姓等等……三是直到今天,仍有一些过继收养的人,两姓称之均可。贵为九五之尊的后周周世宗柴荣,无论是史书记载,还是百姓口碑,至今仍有人称其为柴荣、郭荣,连恭帝柴宗训也仍有人成为郭宗训。两种说法都是有道理的,被宗法世俗所认可。但不能因此推断,柴姓与郭姓不分,或者柴氏出自郭氏。这只是在过继收养过程中所出现的个别特殊现象。四是,即便古音柴陈相近,也不存在通转混淆的可能性。中国的姓氏是血缘宗亲关系的体现,派生出亲戚、继承等 许多社会关系,是极其严肃的事情。张与章、颜与严与燕与晏与彦与闫与阎发音都很接近,这些姓氏也没有通转混淆。第五,2007年柴令将之孙子柴阅墓志出土,同时出土 的还有 四方柴 阅 家人 的墓志 :神龙二年 ( 706年 )柴 朗 (柴令将父亲 ) 及夫人杨 氏墓 志 , 开元十 四 年(726年) 柴晦(无晦,柴朗次子 ) 及妻王氏墓志 , 开元十四年柴少仪妻卢氏墓志,这些墓志记载相互印证,柴宪(令将)的父亲柴朗,弟柴无晦,儿柴少仪,孙柴阅均姓柴无疑,柴宪(令将)本人即便因寄养、收养等特殊原因,改姓陈氏,也是个人问题,上升到整个柴姓的来源,显然小题大做,结论草率。(笔者2021年12月所发的拙文《寻找柴侍御》中,有柴阅的墓志铭,墓志中从祖父柴朗至父柴少仪进行了罗列,有兴趣可在公众号查阅)

柴氏文化研究推进

如今的柴氏族人,子孙昌炽,已在全国各个省、市、自治区开枝散叶。由于众所周知的原因,各地宗祠家庙瓦解土崩、家乘族谱刮语烧书,致使祭祀展省之礼,沦为告朔饩羊,谱牒文化遭受重创。

20世纪八十年代初期,首任中国驻美大使柴泽民先生,在离任前夕,获美国犹他州家谱学会所赠《柴氏家谱》复制本一套。退休后,柴泽民先生积极倡导、鼓励和支持开展柴氏文化的挖掘研究工作。1998年2月22日在郑州成立了《柴氏宗谱》编辑组。期间组织了第一届中华柴氏文化节,参加轩辕黄帝公祭、为周世宗庆陵立碑等活动,并与2007年将“中华柴氏宗谱编辑组”更名为“中华柴氏联谊会”。2015年6月,《中华柴氏》一书作为内部资料刊行出版。2019年,江山市子羔文化研究会经政府部门批准成立,该会由中华柴氏文化联谊会副秘书长柴小明先生负责日常运作,2022年10月,《中华柴氏》修订增补版在会长柴云健先生赞助下(中国健风集团总裁)再次出版。柴小明先生为笔者邮赠了此书,在此谨表谢忱!

往

期

推

荐

点“在看”给我一朵小黄花

发表评论