传闻,某省召开全国宗亲大会纪念特刊流产,某省编撰本省族谱三易操盘手最终也流产,一姓氏编撰全国宗谱也纷争不断,造致编撰人员分道扬镳。其实,这种现象极为普遍,各地都有发生,入谱地域越宽,人口越多,就越容易产生分歧,就越难成书。

玉林修谱工作于2014年5月启动,8月30日成立编委会(图1),谱名定为《玉林五属钟氏联修族谱》,2015年6月27日召开修编《玉林五属钟氏联修族谱》大会(图2),因为大会未通知执行总编参会,总编的篇目结构、实施方案等,无法发表,无人知晓,大会临时换一编委作编撰演说,结果与总编设想相差甚远。在总编建议下,12月13日改组编委会,二人被逐出编委会,后来另立炉灶。2016年3月《玉林五属钟氏联修族谱》审稿通过,6月初第1至4卷样本成书在宗亲会传阅,由于对极力反对者入谱的表述看法不一致而产生激烈争论,《玉林五属钟氏联修族谱》被搁置下来。三个月后,经中间人调和,《玉林五属钟氏联修族谱》继续末尾工作。11月底,又由于未兑现之前说定的报酬,《玉林五属钟氏联修族谱》再次停摆。12月9日,总编在受到人格恶意攻击后,《玉林五属钟氏联修族谱》彻底崩溃。

图1

图2

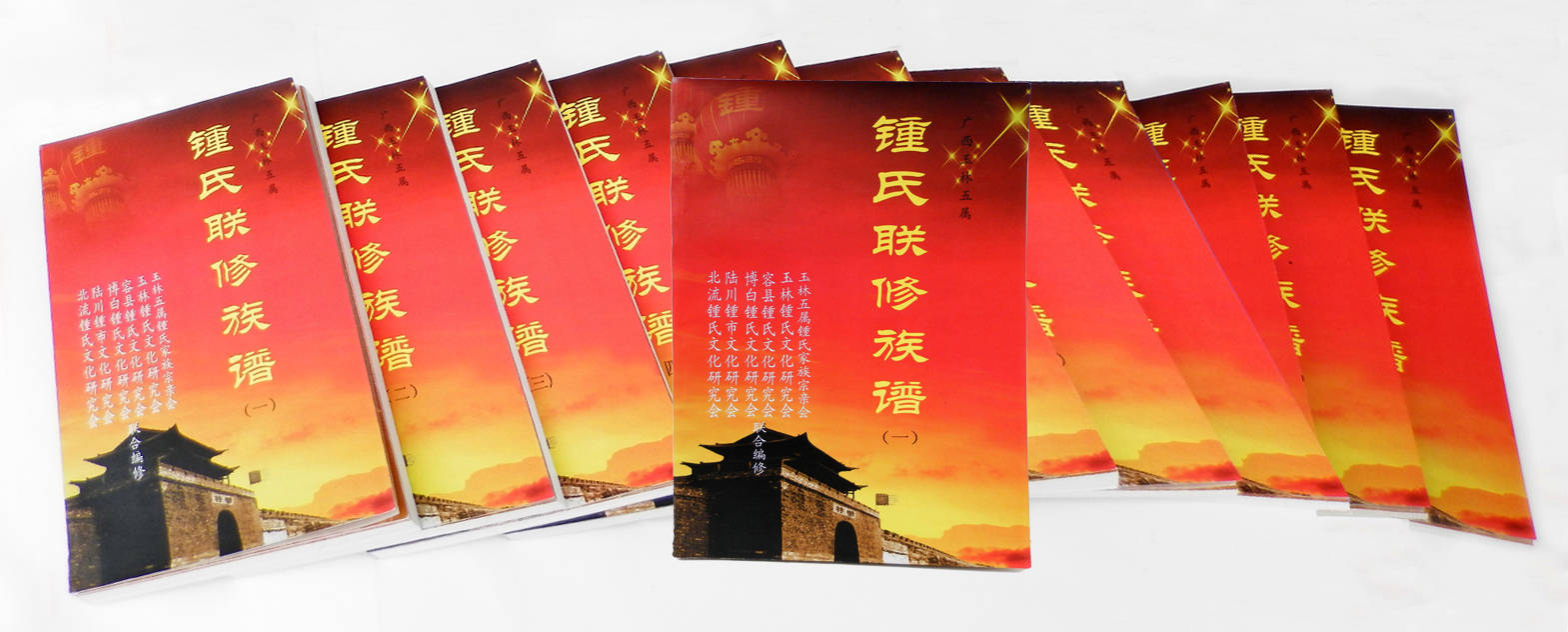

《玉林五属钟氏联修族谱》样本

为什么修编族谱会半途而废呢?鄙人认为主要是如下三个原因:

(1)职责混乱 编修族谱通常都成立一个修谱委员会,委员职责分明,如主修、主编、办公室主任、资料收集采访、校对、顾问、后勤、会计、出纳等,他们大都来自农村,对职责范围的认识模糊,本应各司己职,团结协作,不应干预别人的工作,却认为只要是修谱的事,谁都可以管。主修和主编的职责最重大。主修也叫倡修,是修谱委员会中负责组织领导的人,通常是倾囊捐助之殷商巨贾或有声望的宗长,任务是统领编修一切事宜,指导全局,统一全体族人的认识,调动各方面的积极性,整合各方面的资源,协调各方面的力量,定期检查总结,筹措资金,及时解决遇到的困难和问题,消除负面影响,把握好大方向,确保族谱顺利出书。 主编则是具有较强专业能力和最高专业权威的学者,任务是负责族谱内容的总部署总编辑。主修与主编是两个不同的角色,他们有点像企业里的总经理和总工程师,职责不同,一个负责管理,一个负责技术,各自拥有相对的独立性。主编要服从主修的领导,主修要尊重主编的意见,疑人不用,用人不疑,要相信主编的能力和才干,放手让他干,意识不能错位,不能越俎代庖或横加干涉。现实中,有个别主修往往是为了利益取向或实现个人的夙愿和价值而显得热心,从而乱指挥,要主编怎样怎样,横蛮无理。原则上,主编只能按照编辑大纲和事实叙事,不能按主修或其他人的意志办事。历史上,汉武帝要司马迁把李陵写成投降叛国,司马迁不同,宁愿被处宫刑也要完成《史记》创作,写历史就应该如此,不能委曲求全。还有, 一些宗长甚至会计、出纳、资料员也时常对主编指手划脚,使主编六神无主,无法正常开展工作,也很难保证族谱的质量,只好丢担子不干,族谱就半途而废了。

(2)文人相轻 在中国,自古以来就是文人互相轻视,喜欢争辩,百家争鸣,如宋代的司马光、王安石和苏东坡就互相倾轧了大半辈子,秦代的李斯甚至囚禁并逼死了老同学韩非,晚唐诗人杜牧曾诋毁白居易,李清照也曾攻击过苏轼等等。各地修谱过程中也不可避免地染上这一风气,局外的文人对局内的文人不断发难。局外的文人分两类,第一类是清高自居者,对主编不屑一顾,讽刺挖苦,说三道四,蛊惑人心。第二类是夜郎自大、眼高手低者,对主编嫉妒眼红,从中煽动作梗,拆台使坏。这两类人一者衣食优越,一者为五斗米而折腰,本来就格格不入,但为了共同的目的,却临时乌合,时分时会,不断对主编进行攻击。文人争斗的结果,从历史看就是文字狱或焚书坑儒。修谱中文人明争暗斗的结果则是族谱修不了。民国廿五年,玉林岁进士际会四修员公支谱,最后“卖坟山一穴得银140元”才有钱印刷,上万人的分支中富商财主无数,为何筹集不到区区百文银(约等于现在40元),当中的原由岁进士心知肚明,却无可奈何,世态炎凉啊,若无坟山卖,员公谱就泡汤了。几年前,有一主编已经得到一富商捐全款的承诺,却被一同族妒忌者挑拨离间,富商食言,分文不给。现在的宗族组织错综复杂,千万别被集会时称兄道弟,一团和气的假象迷惑。

(3)异道同谋 有古训曰“不同道不相为谋”,意思是价值观、世界观不同的人,不应该在一起相处共事。不错,一个主张礼教,一个主张法治,这两个人肯定不能结盟。修谱班子是临时揍合的一群人,各阶层人物都有,价值观、世界观各不相同,良莠不齐,鱼目混珠,当中如果没有一个八面玲珑的驾驭者,内部势必羁绊磕碰、矛盾纠结不断,敌对姿态难消,修谱难成。

发表评论