中华人民共和国成立70年,共和国的文学也走过了70年的辉煌历程,70年的小说创作皇皇巨制,产生了很多伟大的作品。回顾这70年的小说创作历程,我们发现一条可以寻觅的路径,这就是现实主义的创作思想始终在场,现实主义的魅力历久弥新,现实主义的作品终成经典。

对现实和历史的双重书写

前一段时间,在强调现实主义和现实题材的重要性时,有人简单地认为描写现实题材的作品等同于现实主义,这是将现实主义狭隘化了,也将现实题材的创作方法狭隘化了。新中国成立以后,现实主义文学之所以取得那么大的成就,就在于不仅描写了当下的现实生活,同时在历史题材方面也取得了巨大的成就。

先从历史题材说起,如今我们经常说起的“红色经典”,挂在嘴边的“三红一创”的“三红”(《红岩》《红日》《红旗谱》)就是典型的历史题材创作,但释放出来的却是现实主义的巨大魅力,对于读者的影响力甚至超过了写现实的作品,所以至今还拥有广大的读者,尤其是《红岩》每年的发行量超过当下很多畅销书。

“三红”

新中国成立伊始,对于新中国成立之前革命斗争过程的回顾,对于人民英雄的歌颂成为歌颂新中国的重要组成部分。这个时期的小说创作,战争题材占了重要的部分。最早出现的长篇小说是杜鹏程的《保卫延安》,小说塑造了以连长周大勇为代表的一大批解放军官兵形象,写出了保卫延安战斗中英勇战斗的惨烈场景,显示了解放军一往无前、不畏牺牲的精神,也写出了国民党部队的骄横和愚蠢,当时被认为是“推动现实主义创作运动”的“英雄史诗”(冯雪峰语,《文艺报》1954年14、15期)。

连环画《保卫延安》插图

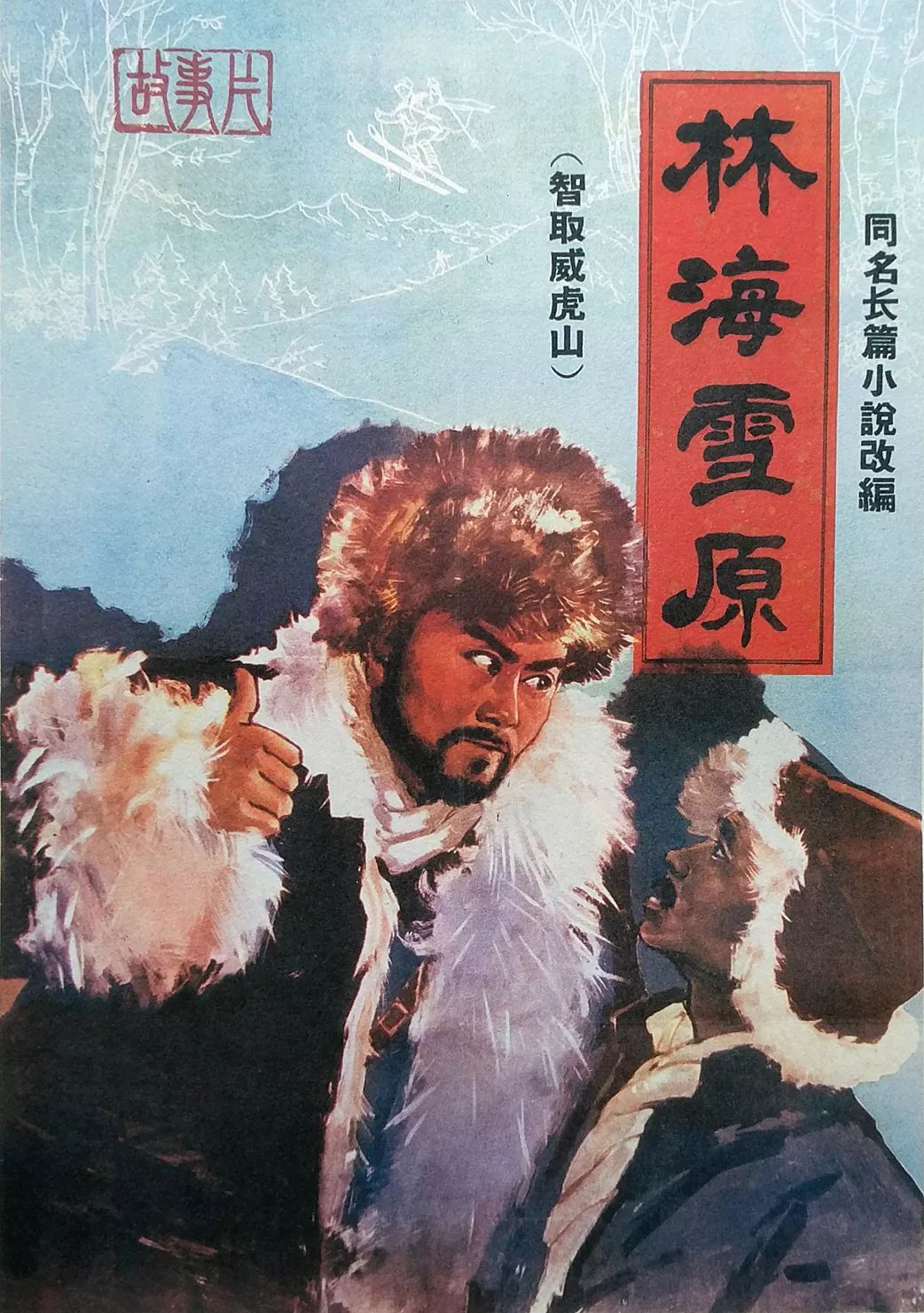

也就是说,这个时期战争历史的现实主义书写是一种“英雄史诗”的模式,带有古典现实主义的倾向,也体现了当时的意识形态特征。革命刚刚结束,抗美援朝正在进行,敌我双方阵线分明,因而在小说里,正面人物和反面人物自然也是清清楚楚、界限分明,往往是福斯特在《小说面面观》里说的“扁平人物”,缺少“圆形人物”。这种英雄叙事模式在《红岩》里显得尤为突出,小说通过对许云峰、江姐、成岗、华子良等革命烈士壮烈胸怀和高尚情操的书写,笔墨浮雕般塑造了共产党人的群像,是充满凛然浩气的共产党人传。其他的战争题材小说也基本是阵容分明、黑白对峙的结构。吴强的《红日》以涟水战役、莱芜战役、孟良崮战役为故事主体,描写了敌我双方的斗智斗勇,也是一曲英雄的战歌。而曲波的《林海雪原》、刘知侠的《铁道游击队》、冯志的《敌后武工队》、李英儒的《野火春风斗古城》等则更多地借鉴了中国话本小说尤其是武侠小说的叙事手段,讲究故事的传奇性、人物性格鲜明性,可读性强。

电影《林海雪原》海报

《红岩》作为革命现实主义的典范之所以能够传播到现在,还有一个重要的原因就是塑造了刘思扬这个人物,这个出生于资本家家庭的叛逆者其实是《红岩》的隐含叙述者,他的存在让《红岩》对革命历史的叙述多了一个维度,也衬托出共产党人的伟岸和刚烈。同样作为红色经典的《青春之歌》并不是真正意义上的英雄之歌,卢嘉川、江华等共产党人的光辉形象是林道静走向革命的路标,这是真正意义的成长小说,林道静的成长说明了中国共产党取得最后胜利的必然。这是《青春之歌》的真正主题。

电影《青春之歌》剧照

在用现实主义讲述革命历程的革命历史小说中,梁斌的《红旗谱》、欧阳山的《三家巷》和那些以战役、事件、团队为主体的长篇小说不一样,他们都以家族叙事的方式来展现中国革命的历程,因而显得更为深厚而别致。或许家族叙事的方式本身不够彻底的革命,同时与当时流行的苏联社会主义现实主义模式相距甚远,家族都曾经是革命的对象,因而家族叙事在当代出现较晚。《红旗谱》《三家巷》的出现,增强了历史题材的艺术感染力,写出了中国革命的复杂性和艰巨性,同时也丰富了现实主义创作的手段。这两部小说对后来的《白鹿原》《古船》等以家族为框架的小说都产生了潜在的影响。尽管他们都是受到《红楼梦》的影响,但这样的家族叙事方式正是对中国文学现实主义优秀传统的继承,开始注重小说的中国文化底蕴。值得一提的是,李六如的长篇小说《六十年的变迁》也是一部充满现实主义品格的小说,作家以平静如水的笔墨叙述了从清末到新中国成立60年的历史,文笔清洌,写人叙事极为到位,在很多地方和后来铁凝的《笨花》有着一种呼应关系。

在描写革命历史题材方面,现实主义的小说创作无疑取得了巨大的成就,在描写当下现实方面,现实主义的小说创作也进行了非常有益的探索,出现了以《创业史》为代表的现实主义经典。

和那些革命历史题材小说创作以传奇话本为路径不同,新中国成立初年的现实主义小说创作回避传奇色彩,而是继承了1942年毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》以后的文学传统,尤其继承了赵树理《李家庄的变迁》、丁玲《太阳照在桑干河上》、周立波《暴风骤雨》等创立的革命现实主义传统,注重深入生活,反映当下生活的最新动态,在叙述上,常常用口语甚至使用方言,放弃了五四以来形成的“文艺腔”,出现了柳青的《创业史》、周立波的《山乡巨变》、赵树理的《三里湾》、王汶石的《风雪之夜》、孙犁的《铁木前传》等描写现实生活的或厚重或清新的优秀小说。尤其是柳青的《创业史》,厚重的现实主义笔法、浓郁的生活气息,塑造了梁生宝、梁三老汉、徐改霞等一批在当代文学画廊里栩栩如生的农民形象。现在读来,虽然小说中的一些说法时过境迁了,但由于作家严格遵循现实主义的创作原则,至今小说中的人物还很有生命力,成为当代文学第一座巍峨的高峰。

另一方面,新中国带来的前所未有的生活气象,也激发了一些年轻作家的创作热情,王蒙、从维熙、李国文、邓友梅、刘绍棠、陆文夫、方之、宗璞、徐怀中、林斤澜、茹志鹃、浩然等一批在新中国成长起来的作家也在直接书写新的生活,宗璞的《红豆》、陆文夫的《小巷深处》、方之的《在泉边》、浩然的《喜鹊登枝》,或讴歌新的生活、新的人物,或描写新旧交替时期人们心理的波动,清新明朗,契合那个时代的文学精神。王蒙的长篇小说《青春万岁》几乎是新中国的同步之作,小说描写了杨蔷云等中学生在新中国成立之初的成长经历,洋溢着新中国的青春气息,多年之后,仍然受到读者的欢迎,足见现实主义的魅力可以跨越年龄和时间的差异。

这一阶段的现实主义创作基本上遵循的是社会主义现实主义的路径和方法,指导思想受前苏联的社会主义现实主义的理论影响较大,机械反映现实的问题比较突出。但也有一些作品,如《创业史》《青春万岁》等,能够贴近中国社会实践,融合了本土的经验和特色,没有拘泥于教条,因而超越时代限制和政治限制,至今在文学史上也有光芒。

粉碎“四人帮”之后,文学也重新焕发出活力,现实主义创作开始回到正确的轨道上,在校正创作方向的同时,又开始对历史和现实的双重书写。以“伤痕文学”、“知青文学”为代表的反思文学潮流,开始了对历史的重新书写,王蒙、高晓声、张贤亮、方之、邓友梅、陆文夫、茹志鹃、宗璞、李国文等“归来者”对个人命运和历史情怀进行梳理,出现了《绿化树》《美食家》《李顺大造屋》《那五》等一批富有历史深度的现实主义力作,而知青作家群的崛起,让现实主义在书写历史时又带有残酷青春的锐气和忧伤,梁晓声、张抗抗、张承志、铁凝、王安忆、张炜、贾平凹、赵本夫、周梅森等都在对历史和青春的回望和沉思中写出了一批极有分量的作品。

既不是归来者、又不是知青出身的刘心武或许没有太多的历史故事可追溯,反而直接以直面现实的《班主任》率先开启了对当下现实生活的描写,班主任张俊石和小流氓宋宝琦以及好学生谢惠敏的形象引起了小说界的热烈讨论,对现实的关注、对现实的描写成为当时现实主义创作的另一股潮流。“文章合为时而作”,同样不是归来者也不是知青身份的蒋子龙在1979年推出《乔厂长上任记》这样振聋发聩的

“改革小说”,几乎引领了后来的“改革文学”的发展,同时对现实也产生了巨大的冲击力,有人甚至视其为“改革”的教科书。现实题材成为文学抒写的热点,也让流行一时的“审美距离论”变得暗淡。与“乔厂长上任”的轰轰烈烈不同,高晓声的《陈奂生上城》则率先进入到城市文明和乡村文明的冲突之中,不仅陈奂生的形象成为当代文学人物画廊的标志性人物,他开辟的“进城”之门,成为后来打工文学、底层文学、新乡土小说等的先导,改革开放之后中国农民命运的书写从高晓声客观冷静的写实这里开始了。

陈忠实与路遥

这一阶段,陈忠实的《白鹿原》和路遥的《平凡的世界》成为书写历史和书写现实的两大扛鼎之作,《白鹿原》继承了《红旗谱》《三家巷》的家族叙事传统,又融进了魔幻现实主义等国外文学流派的一些手法,厚重而灵动。路遥在《人生》之后扎根生活,潜心创作,写出了《平凡的世界》这样现实主义的巅峰之作,高加林、孙少平们的人生奋斗命运成为一代人的青春轨迹。当时,有些评论家觉得路遥写得有些“土”,有些“笨”,然而时隔多年之后,《平凡的世界》却始终展现出现实主义的巨大辐射力和影响力,这一时期,还出现了贾平凹的《浮躁》、张炜的《古船》、李佩甫的《羊的门》、周大新的《第二十幕》、王安忆的《长恨歌》、铁凝的《玫瑰门》、张抗抗的《隐形伴侣》、王跃文的《国画》、柳建伟的《突出重围》等表现历史和现实交汇的写实之作。

(未完待续)

发表评论