【摘要】就徽州文化与淮河文化来说,在历史上两者之间存在诸多迥异之处,即便现当代时期也有些许差异。从传统习俗和行为规范言之,徽州与淮河文化间差异较大,尤其是在20世纪中叶之前的历史时期,徽州崇文,淮河尚武,两者泾渭分明。当然,徽州的崇文与淮河的尚武也不是绝对的分立。徽州社会也有重武的风气,只不过没有淮域那么明显,以至“名”闻遐迩;淮域也曾人杰迭出,只不过没有徽州那么昭彰,雅文之风遮盖在好勇斗狠的社风之下。另外,徽州的重文之气和淮域的尚武之风也呈现于不同的历史时段,有着逐渐演化的漫长过程。历史早期,淮域文化远胜过徽州山越文化,两地的“文”“武”文化分野主要在靖康之乱后,明清时期最为凸显。不过,北宋可算得上两地文化同辉的时代。

《农业考古》2019年第1期

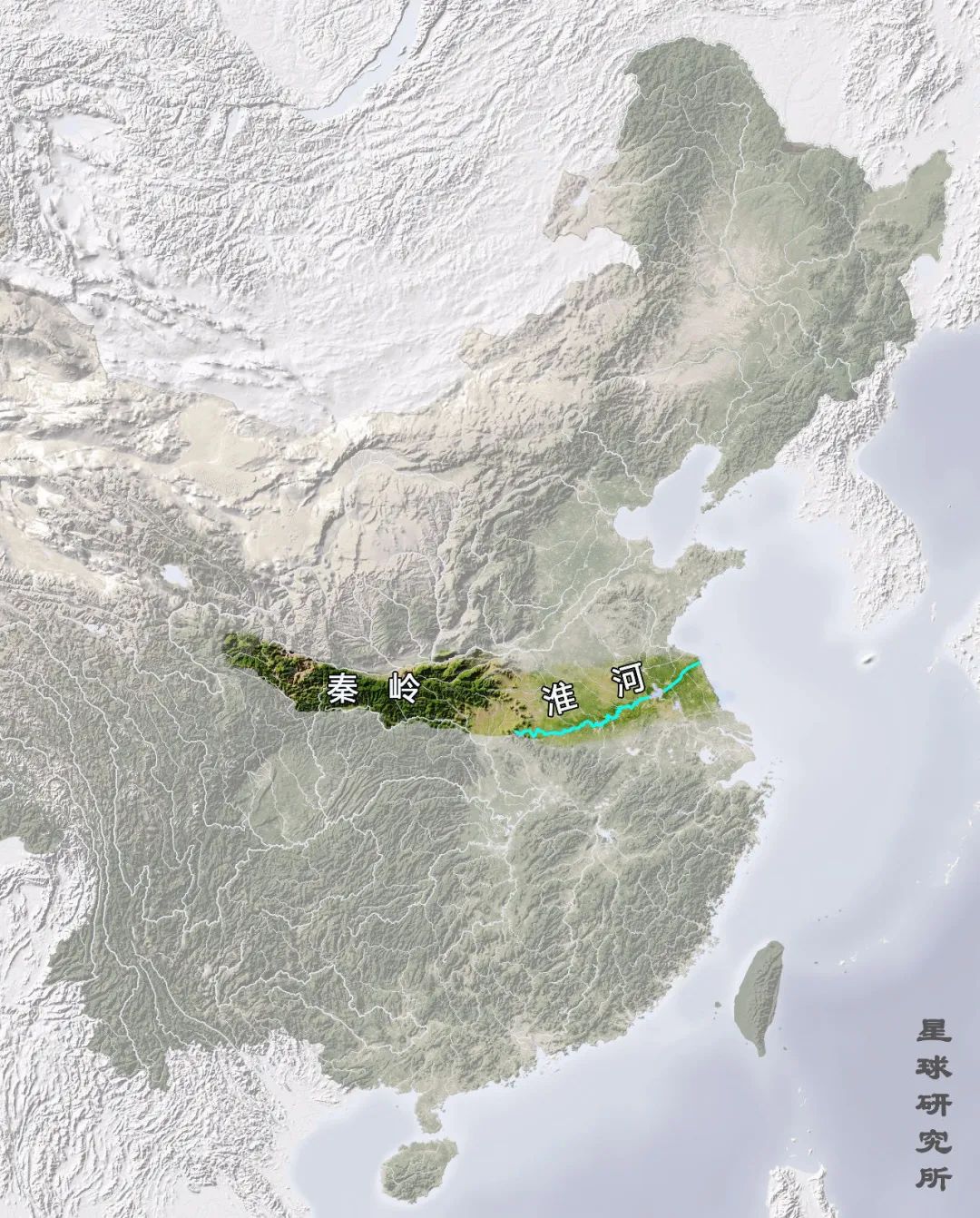

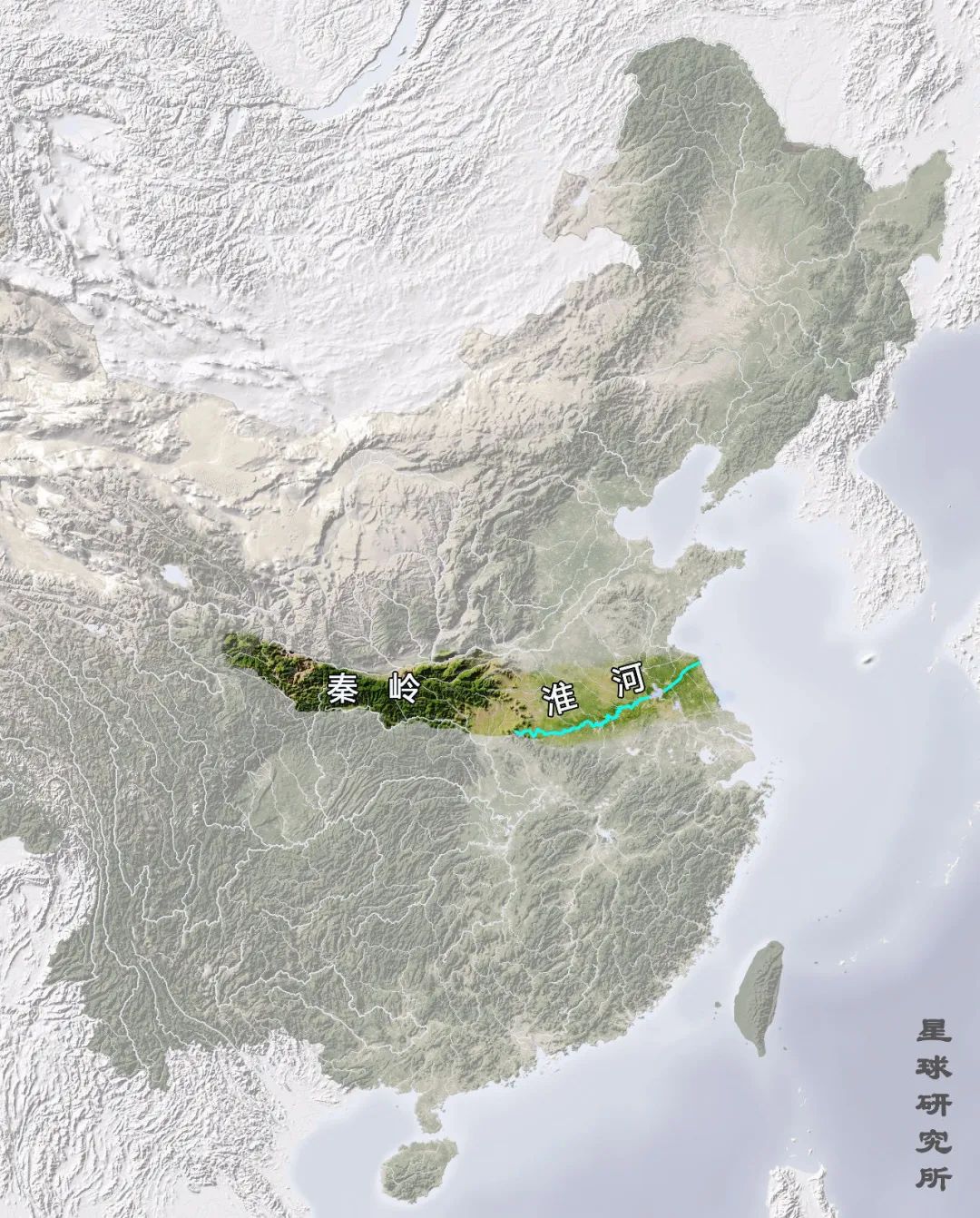

明清及近代时期,徽州的崇文与淮河(指以现在皖、苏北部为主的淮河流域,文中的“淮北”与此同义)的尚武之风比照鲜明,有霄壤之别。这里的“北”自然包括淮河地域。历史上,同属今安徽行政范畴的徽州与皖北(在淮河流域内)其文教与民风反差甚大(苏南与苏北也同此),一南一北相较悬殊,很耐人寻味。

学术界关于徽州文化和淮河文化的研究成果十分宏富,研究比较深入,但缺乏横向比较,将徽、淮两地的民风文化作比较研究目前尚未见专文探讨;另外,从长时段来比较分析也有新意。

本文推进之处是从历史长时段来进行考察,徽之文昌与淮之武运并非是一概而论的,也不是绝对的分立,相关说法多有偏颇之处。徽州社会也有重武的风习,只不过没有淮河那么明显,以至名闻遐迩;淮河流域也曾人杰迭出,只不过没有徽州那么昭彰,雅文之风遮盖在好勇斗狠的社风之下。另外,徽州的重文之气和淮域的尚武之风也呈现于不同的历史时段,有着逐渐演化的漫长过程。

一、崇文的徽州社会与尚武的淮河地区

明清以降,淮北的尚武之风,其因甚多,并不能将之纯粹归结为淮河地区土地贫瘠,人多且穷,地理位置偏僻,位于豫皖苏鲁结合部,社会控制力量薄弱,以至于民风剽悍,匪患横行,社风日下。殊不知,徽州地区虽人少,但山地多,人均耕地面积甚少,也同样位于数省结合部,交通偏僻,然则没有淮河地区的剽悍和匪患。文教的氤氲化育、经商的实际需要、高雅的人际交往、雄厚的经济实力等因素,在徽“文”差异于淮“武”的民风中扮演着重要的角色。

1.崇文与徽州文事的兴盛

教育机构及教育名家。宋代以降,徽人极为重视教育,徽商凭藉财力的优势,多方设法筹资以发展儒学教育,大力兴办多级各式教育机构,书院林立,社学棋布,为当地培养和储备了大量人才,他们或选择学优则仕,或选择“为良医”,或从事儒式商贾,或致力于各种研究等[1](P14)。徽州教育思想也较独特、兴盛,产生一批教育思想家和学术大家,如朱熹、郑玉、戴震、程瑶田、凌廷堪等,有力地助推和指导了徽州社会教育的发展。近代以降,徽州新式学堂纷纷创办起来,尤其令人刮目的是女子私塾、小学堂等女校的出现,这是全国其他偏僻之处难见的独特现象,自然也是近代徽州教育的一大亮色。

好儒重教的人文品格。徽州原是山越人的栖息之地,文明开化时间较晚,但汉唐以后其形式化教育得到较大发展。从汉起,北方名族不断迁入徽州定居。尤其是宋代以降,中原世家大族大批南迁,经济和文化重心的南移,使得徽州文风蔚然,“胜于他邑”。南宋程朱理学的传播、科举制度的完备,至明清时期徽州儒雅之风已氤氲充溢。这种好儒重教的社风在徽州宗族族谱中皆有体现,“读朱子之书,取朱子之教,秉朱子之礼,以邹鲁之风自待,而以邹鲁之风传之子若孙也”[2]。清代,徽州又是承继汉儒学风的皖派朴学的发源地,人文底蕴更添一层。数百年来,徽人无论从事何业,朱子家礼多被视为行为举止之圭臬,斯文在兹,风俗淳厚。

文人雅士层出迭现。“名儒硕彦,论学衡文,涵濡礼教,兰桂齐芳”。论新安学派,有朱升、唐仲实、江永、戴震、俞正燮等大儒。论新安画派,有渐江、查士标、孙逸、汪之瑞、汪士慎、黄宾虹等。据不完全统计,明清两代的新安医家近700人,医著600多种[3](P525)。宋至清时期,徽州一共产生622名进士,被誉为“进士满街走”,文风之盛可见一斑[4]。徽商家庭经济丰裕,雄厚的财力基础,加诸开阔的社会视野,竟也培养出大批名门才媛,徽州妇女总体上富有才情,在社会上名声大噪。这是淮地没有或难见的社会现象。

丰富多彩的徽州学术。宋明理学和清代朴学的不少重要人物均出自徽州,如朱熹、程大昌、汪梓、吴儆、吴昶、陈永奇、胡方平、程若庸、胡一桂、许月卿、胡炳文、汪克宽、范准、郑玉、倪士毅、朱升、程文德、朱同、赵汸、程敏政、汪道昆、江永、潘士藻、戴震、凌廷堪等杰出人士。徽州“人文辈出,鼎盛辐臻,理学经儒,在野不乏”。《宋元学案》录入重要学派学者2,000人,其中徽州一府学者即有75人[5](P5)。蒋元卿的《皖人书录》收集皖人著述者6,000余人,著书17,000部,其中徽人分别占1/3和1/4。这些著述大多对中国传统学术文化的发展和传衍影响重大。

自然科学与医学的成就。明清时期,徽州科学技术也呈现前所未有的繁荣景象,涉及数学、医学、天文、地学、物理、农学、生物学、建筑艺术、出版印刷等众多领域。教育推动科技的发展,穿梭于皖、苏、浙、赣、鄂、鲁、京等全国各地的徽商可接触诸多的新知识、新资料、新经验,从中获得宝贵的知识信息,徽州科学的一些重大成即是奠基于此,然后获得不断的总结与提高、改革与创新,终致蔚为壮观。

繁荣的文化艺术和精湛的手工技艺。徽州的文化艺术以徽州戏曲、徽州画派、徽州刻书、徽州版画、徽州工艺等见长。

2.尚武与淮河武运的盛行

宋代及以前淮河还是“出产”了不少精英人才,其中不乏老庄、苏轼、欧阳修、范仲淹这样的大家,虽多是异籍为官于此,亦谓人杰地灵。细言之,仅以颍州为例,就有走下神坛的姜子牙、管仲相齐、蔡齐兴学、欧阳修结庐、刘锜抗金、颍州状元李黼、执掌颍州的状元公、先儒知府范仲淹、颍州通判黄好谦、颍州太守苏轼等名载史册的历史人物,并在颍州留下无数的美言佳话。这些人杰主要活动于北宋时期[6](P126-157)。

徽州与淮河的文化比较,要依据长时段的历史理论。自古至今,与徽州相较,淮河民风文化中好勇斗狠、啙窳健讼、博饮轻教之风还是比较凸显的。虽每一历史时段并非总是如此,如上文所述,但在长时段上确是这般。此与淮河区域的生态环境、社会环境及政治环境是紧密相依的,特别是宋以后频发的灾害及战乱。

汤因比的“挑战和应战”理论认为,地区和民族文化的状况与其所处的自然环境关系紧密。“安逸对于文明是有害的,逆境则是一种美德”,相对恶劣的自然环境可刺激人类久怠的安逸感,使人类面对灾害做出一定程度的应对,从而积极推动文化的发生和发展,促进人类文明的进步。但如果这种恶劣环境挑战的力量处于过量与不足的节点间,就不能够使得挑战对象为之应战;反之,挑战力量过大则会使对方畏怯退缩[7](P109)。也就是说,过于恶劣的环境对地域的文化的发生和发展则会有消极的阻碍作用,民众的环境应对就具有了负面的效应。宋以降特别是近代时期的淮河地区就是这样。

剽悍素著的民风。两汉以降,淮北即有强悍、剽疾之风。及至宋元时期,此俗仍旧。但此尚武好斗之风仅局限在淮地一定的范围。到明清时期,尚武、剽悍、好斗的风气已普遍形成。明朝兵部尚书张鹤鸣曾喟叹,颍州这个地方本是民风质朴,民人有浩然之气,“今何习狙攻谲,天地之中气销铄无余”[8](P6,P10)。清代左辅也说,淮北民人尚勇不知礼,“无赖之子,带刀而不买犊,聚博而不服田,什伯为群,披猖肆暴,遂至身遭刑戮……尚接踵效尤,恬不知悔”[9](P23)。剽悍好斗、且耕且战成为旧时淮人的生活方式和社会风貌。

匪祸猖獗之淮北。近代淮河区域匪患猖獗,除了自然灾害、地理环境、战乱等因素外,与此地剽悍好斗的民风大有关系。淮北的土匪不是“作为英雄、战士、复仇者、保卫正义的斗士,也许甚至是解放运动的领袖”的那种土匪[10],其相当部分是“货真价实”的真正土匪。

啙窳好赌之习。明清以来,淮北民众的啙窳好赌之习大行其道。明清时期,啙窳之风大兴,与徽州人民的勤劳善营形成明显的反差。淮北啙窳之风初成于嘉靖年间,后逐渐波及其他州县[11](P301)。淮北赌博之风在明嘉靖年间赌博已盛行,赌博事件迭起。相关志书记载赌博恶习之种种后果:相诱博饮,倾家荡产而不顾;集市交易之日,民人在肆场大兴赌博,数十人环顾之,孤注一掷,千金不啬;于市售粮卖畜,得钱即博而负,乃空手而归;贫人得十文钱不赌不休,赌尽势必盗。参与赌博者初为无赖子弟,后侵染至一般平民大众,地主富室也偶以此为乐,加之该地啙窳风习盛行,赌风格外浓重,以至“从花生筛下来赌到动犁,从麦口赌到大秫市”,一年四季、逢年过节,都是赌博的时机[11](P313-315)。

落后的文事、特盛的武功。有人研究过清代学者的地理分布情况,如江苏籍学者中江南占七成,淮北的海州、徐州则分列倒数第一和第二。安徽籍学者中徽州府有40人,而淮北三府的凤阳、颍州、泗州则无一人[12](P265)。以科举人才而论。王树槐在《中国现代化的区域研究:江苏省》中对江苏的进士人才作了统计,江南占70%,而苏北淮域的徐州、海州两府合计仅占1%[13](P51)。文事不兴,则武事替之。据对明清时期淮河皖北10州县相关武科举士数据的分析,明与清相比,到清代皖北武举数有了很大增加,武进士数增长一倍,武举人数则增长六倍。同文举相较,武举对应试者的文化要求低,又因尚武民风浓厚,文事不兴,人口文化素质不高,通过武举途径进入官场对不少人来说是改变自身命运而又切合当地社会土壤特点的一种社会选择。

二、徽州社会:重文?轻武?时移世易也

其实,徽州社会并非自古皆崇文尚气,而是在一定的历史时期如斯,或崇文与重武并行不悖,或以文为重。其实处于群山之中的徽州原属山越文化,民人鲜知礼节,“志勇好斗”,如绩溪庙子山王氏族谱记载其村在“乾嘉之前无儒士,而以侠自奋者,盖皆以义起”[14](P178)。故古徽州人也有悠长的重武历史,与崇文并驱,相关历史资料称练武风气在古徽州各地相当盛行,投戈射矛,拉弓挥剑,且其尚武之风一直延续整个近代时期。但其旨趣及社会效应与淮河流域则大相径庭。

徽州多山,道路崎岖,人们日常劳作于山地,基本就采取肩挑、背扛的运输方式,日积月累的劳作和磨练,使徽州农人腿粗体壮,忍耐力强力好,平衡力也好。这是徽州人重武的地理因素和体质基础,也影响了徽州人的性格和心理。典型的宗族社会,明中叶以来宗族为确保和争取生存资源的斗争激烈,械斗之风颇盛,宗族纷纷组织族人习武自卫,培植宗族和主家的武装,名目多样,平日耀武于乡里或充当保镖,械斗时则是冲锋的前驱。至清朝,徽州宗族和绅商为武装自保,徽州团练纷纷组建起来,按户选勇,资出各村,城乡皆设局,由绅士统领,平日做好设防预警,有事时各局相互协助。徽人习武也非皆是粗夫悍卒,甚或一些读书之人也加入其中,时常舞棍弄棒,儒武兼修。与淮河一带不同的是,徽州团练及拳术以防御为其主要功能和特点。如套八锤,步法有弓、马等,腿法有踢、踩、踹、扫等,动作连贯有力,灵活多变;手法以拳为主,结合掌、肘诸法,形成冲、架、格、砸、劈、击、抓、拿等技击方法。徽州拳术名家也多,如程宗猷、王寅、汪宗孝、程学颐、程冲斗、程元藩、程真如、潘佩言、吴志清、程打虎、项元池、洪正福等。其中,程宗猷、程冲斗对拳术造诣颇深,程宗猷求教于豫、浙等地武术名家,擅长枪、刀、棍等手法技艺。后程冲斗将此刀法的运动路线、运作布局整编明晰,便于实战训练。明清时期,徽州的武科举仕其数可观,明朝仅徽州府地歙县就有武榜举人75人,进士21人;清朝武榜举人升至226人,进士则为65人[15](P38-40)。

为躲避频繁的战乱,东汉以降中原世家大族等大批南迁,有的多次迁徙至徽州地区,给徽州社会带来了中原文化和纯正儒风,逐渐形成崇文重教的浓郁社会氛围,使得徽州此后渐次实现从“崇武”到“尚文”的社风变迁。其进程大体始于唐成于南宋,明清则文风鼎盛,与邹鲁文化相埒,成为中华正统文化传承的典范和精华之域。徽州的重武与其地理环境、经济社会、历史文化等因素紧密相关,徽州的重武也没有演变成像淮河流域那样普遍的剽悍斗狠和盗匪丛生的社会生态。徽州人习武,非常注重武德,“拳虽小技,其道存焉”,“学拳宜以德行为先”[14](P178),这种讲究德与道的武,可谓之“儒武”,习武之人自觉遵守儒家伦理道德规范。徽州谱牒、宗祠和乡规民约等都对“儒武”的有序发展起到管控的作用。徽州谱牒渗透着浓厚的朱子理学思想,即“原本始,别尊卑,正彝伦,明齿序”,以其规范族人的礼仪行为,也有彰善除恶的教化意义。徽州谱牒的大量兴修和续修,宗祠对人死后入祠程序和要求的甄别,以及乡规民约的渲染教化,避免了重武之风走向失序的极端,大体始终处于礼乐教化的约束之下。其实,徽州文武两学的发展相对平衡,徽州的“文”为徽州的“武”提供了展示和发展的平台,徽州的“文”,如戏曲和歌舞,亦因融入了“武”(武术、拳术)的成分而增添了表演的元素,增强了表演的效果,促进了徽州戏曲、舞蹈的发展[16](P570-571)。这种文风鼎盛、崇文兼武、文武相骈、武不伤文的徽州文武之学在明清及近代时期的淮河流域难觅其踪。淮河流域则是武盖过了文,以至难见文气;何况徽州地区与淮河流域“武”的内涵也大不相同,徽州的“武”讲究武术技艺,目的更多是为治安防御(当然也有械斗的成分),淮河流域的“武”则更多以嚣张跋扈示人,以斗狠作盗为宗,以至社风极坏;而徽州则反之。

就徽、淮两地而言,健讼也并非是淮河人的“专利”。明清时期,徽州的好讼之风亦大为盛行。田宅、坟墓、山林、水事、债务、婚姻、财产继承等,都是徽州民事纠纷和诉讼的主要内容,诉讼主体则有官绅、地主、农民、商人、佃仆、流氓无赖等。具体来说,诉讼类别有田宅、山林、坟地和水利等纠纷与诉讼,租佃纠纷与诉讼,合伙经营与债务纠纷等经济诉讼,婚姻家庭等纠纷诉讼,不一而足。并且此风演变为徽州健讼民俗,其表现:诬陷栽赃“蔚然成风”;杀人或自杀图害现象层出不穷;官吏上下其手,健讼之风愈演愈烈[17](P313-317)。明清时期,无论是徽州人还是淮域人都兴争讼,这虽与该时期全国性的讼风蔚然直接相关。但徽州的好讼之风,则富含徽商群体的推波助澜、宗族势力的大力支持等地方特色元素。

历史上徽州教育虽曾长期处于发达水平,读书人多,名家学者多,科举及第人数多。以纵向的历史行程看,明清时期富有地域特色的徽州传统教育,随着徽商的衰落、宗族势力和宗族观念的破败和淡化而日渐式微,其久负盛名的文化传统和教育传统却如同遗传基因也继续影响现今徽州人们的价值取向和生活方式。正如鲁思·本尼迪克特(Benedict)所说:“个体生活的历史中,首要的就是对他所属的那个社群传统上手把手传下来的的那些模式和准则的适应。落地伊始,社群的习俗便开始塑造他的经验和行为。”[18](P5)受传统崇文重商观念的濡染,以地方性知识为主体的家庭教育富有特色和时效。但不可否认,现今徽州的农村学校教育如同其他地方农村一样,给人一种“不太景气”的感觉。贺飞曾于10年前对徽州汪村的一所小学和一所中学作了一次细致的田野调查,资料显示,汪村的正规学校教育,中小学有所不同。小学尚好,小学生源稳定,教学质量尚好,硬软件设施、课程设置、课外活动等均较好、全面,并富有徽州地方特色,学生学业成绩和其他技能均能得到全面发展。但谈及汪村的H中学时,情形就大不相同了。从20世纪90年代前期到21世纪初年,H中学学生的年均辍学率接近50%,未竟学业的徽州子弟大多选择外出打工,过早踏入社会[19](P16-20)。

三、淮河地区:尚武?轻文?因时因势而异也

淮北民风剽悍、啙窳懒惰、嗜赌豪饮、匪患不靖等问题,然淮北民风并非自古如此。溯之而上,上古、中古时期,淮北社会稳定,经济发达,文化繁荣,民风醇厚。如邹鲁之地的鲁南,民人好儒,讲礼守序,勤于农耕,“颇有桑麻之业”。原属梁宋之地的鸿沟、芒荡地域,君子谦谦,儒风浓郁,民人致力于稼穑,虽无它地之山清水秀、物产丰饶,也“能恶衣食,致其蓄藏”。淮泗之间,也曾是名人隐士流连之所,淮南王刘安招宾客在此著书立说,“风流所被,文辞并兴”。徐州府下的萧县、砀山、丰县、沛郡一带,“其民犹有先王遗风,重厚多君子”;而东部的下邳、宿县、睢陵、取虑,“其民有圣人之教化,上礼义,重廉耻”。颍州府,民人“好尚稼穑,重于礼文”,在二百年间,人口繁盛,物产丰饶,名著华章,不计其数。泗州等地,社会秩序有条,吏治清严苛刻,官员信守诺言。海州沭阳,有淮泗遗风,诗书之家、礼乐之户重文教而厚风俗,朗朗读书之声、弦歌唱和之音常盈荡于闾巷之间[20](P455-456)。此类记述甚多。之后随着社会生态的变乱、自然环境的劣化,淮河流域的人文精神及社风民习才渐至沉沦。概而言之,其原因有:贫困致读书家庭稀少,武风反而愈演愈烈;教育的缺乏,难以产生文儒的士绅阶层,底层民众的思维和心理无法得到正确的引导,不勤力作,听天由命,贫穷和愚笨“实较强悍为甚”;匪患改变了淮北社会的价值观,盗贼成了高贵身份和荣耀的本钱,声望和地位高人一等;尽管贫穷,却极嗜赌博鸦片;刁诈和婪索,物利重于友情和性命[20](P457-473)。至于淮、徽两地的种种社会陋习,如吸食鸦片、赌博、娼妓、残害妇女等,皆是双方的共性,只有程度的不同和形式的差异。

淮河地区也曾雅士辈出,明清时期文举人才总量也不太逊色,士家大族亦非寥若晨星。汉魏时期,淮河地区人才辈出,名士和作家群纷纷涌现。如西汉时期的周勃、张耳、申屠嘉、灌婴、刘邦、萧何、项伯、韩信、卢绾、曹参、樊哙、王陵、彭越、叔孙通、夏侯婴、刘安等。东汉时期,汝、颍一带名士众多,著名经师或学问家有许慎、戴凭、周举、钟兴、张兴、蔡玄、丁鸿等。东汉一朝任命有姓名可考的三公达200多人次,其中有33人次出自淮北的汝南、颍川。汝南的袁氏四代居三公之位,门生故吏遍布天下。在曹魏政治集团中,来自汝颍的荀鸖、荀攸、徐庶、枣祗、陈群等名士多居文官集团的要职。曹魏时期,名士如林。著名的正始名士和竹林名士名震遐迩,在文学、艺术、思想方面影响巨大[21](P121-122)。

有宋一代,淮河集聚了一大批闻名于世的章句大家和文学巨擘,范仲淹、欧阳修、苏轼等均在此为官一方,一时间淮地的文学巨匠灿若星河,诗词歌赋,华彩乐章,似繁花堆锦,美丽的自然风光衬契着高雅的人文韵味,人杰地灵,地灵人杰,两者相得益彰,淮地文气厚重无比。

明清及近代时期淮河流域虽民风剽悍,盗匪四起,社会秩序紊乱,但并不影响、也无法遮盖其文化艺术繁荣的一面,有一种“武不害文”之感,这种看似矛盾的社会图景,实则是文明冲突、互融和社会多元生活的真实写照。徽州与淮域历史上文化艺术实则有共同繁荣的一面,主要表现在戏曲艺术方面,从戏曲种类而言,淮域甚或大大超越了徽州,极为多样而繁荣;绘画艺术的知名度,则徽州还是远高于淮域。手工艺品方面,两地各有千秋,但有主体和时间的差异。徽州明清时期的雕刻、版画、文房四宝等较为发达;而现代时期淮河的柳编、剪纸、彩陶、中国结、凤画、石刻等较为有名。

淮河流域有许多中国著名的文化之乡,以戏曲、绘画、马戏、打铁花等见长。以戏曲而言,泗州戏(拉魂腔、柳琴戏)、梆子戏、嗨子戏、坠子戏、花鼓戏、二夹弦、推剧、淮海戏等名闻一方,其中,泗州戏、花鼓戏、二夹弦、坠子戏、淮海戏等入选国家非物质文化遗产名录。

现今淮河流域的尚武之风因社会稳定、经济发展、人口流动、生活观念等社会因素,其尚武剽悍的风习已迥异于前,但历史的惯性和延展性使其习武之余风仍可找寻。改革开放以来,淮北民间习武、自办武术拳会、开展武术练习等已然兴起。可能源于历史的传承和现实的需求,淮北多地兴办起武术培训组织,武术馆校林立,尚武之风一度兴盛。如皖北阜阳的民办武术社,招收青少年子弟习武练拳,教授小龙拳、洪拳、形意劈挂掌、形意六合等技艺。新世纪以来,因多种原因,武术馆校日渐衰落,武校发展实行转型,办学主旨从文武兼修转向以文为主。少数武校仍持原办学目标,练习武术散打、套路、拳击等技能,为相关部门储备武术人才,也培养了一批支撑当地武术文化产业发展的武术人才[22](P226-227)。因历史上的战乱灾荒、经济发展的滞后、农业社会的闲暇、官府管控的欠力、文化素质的低下等因素导致淮河流域民风剽悍、崇尚武力、盗窃成风、匪患肆虐,这与时代环境紧密相连,所谓一方水土养一方人,一方社会成一方风习。随着时间的流逝、时代的变迁、人口的流动,任何的人与事、风与物都在悄然的变化中,淮河尚武之风其表现形式、内涵、功能、社会效应等在今天皆发生巨大变化,既有历史余韵的赓续、地域文化的延承,又有诸多元素的消失、没落与湮灭,剩下的余绪多是为了在经济大潮中的谋职啖饭之需。而随着糊口谋职功能的弱化,尚武之需就很难再有人问津,所谓剽悍、盗匪更是遁形甚或无迹了。

四、余论

历史早期,淮河文化远胜过徽州山越文化,两地的“文”“武”文化分野主要在靖康之乱后,明清时期最为凸显。不过,北宋可算得上两地文化同辉的时代。

而明清以降,徽商奠定了徽州经济社会发展的经济基础,见多识广的徽商积累了雄厚的财力和知识经验,同时获取了往来各地的人文和科学知识,这其中也出于对自己商业经营活动的需要,自然而然地推动了徽州社会人文科学和自然科学的发展。而淮地自然科学发展的阙如,与未有强大经济实力的推动也有一定的关系。淮河流域的大运河及其他水路的开通及后来公路、铁路交通的发展,更多的是使得北上南下的人们多了一些便捷,但淮河土著人对外经济文化交流的力度和频度并不很高,也很少有徽商一样的地方商业集团走遍中国各经济发达区,赚取大量的商业财富和积累大量的新鲜知识经验,反馈于家乡的基础设施建设、经济建设和文化建设。贫穷是这个区域普遍性的社会特征。这样,淮域的“斯文扫地”和科学技术的滞后就不足为怪了。

近代淮河地区虽有民风尚武、剽悍斗狠、啙窳好赌等晦暗的一面,但也丝毫不能掩饰其文化艺术的星河灿烂,其历史上也曾文人辈出、文风尔雅、词赋清婉、曲戏繁丽、制品琳琅、艺夺天工,展示了淮河文化艺术的靓丽篇章。

还有一点,以明清为主要历史时期的徽州数学、物理、天文等自然科学成就比较杰出,数学及应用数学成就处在世界的领先水平,得到国内外学者的一致公认。而同时期,淮域则无此辉煌气象。不过,据近年来的重大考古发现,在先秦时期,淮域的天文学、建筑学、青铜铸造工艺等均较为出色,这是同时期的徽州社会所没有的。

参考文献:

[1]张秉伦.明清时期徽商与徽州科技发展[J].徽学,2000.

[2](清)吴翟.茗州吴氏家典[M].合肥:黄山书社2006.

[3]张海鹏,王廷元.徽商研究[M].合肥:安徽人民出版社,1995.

发表评论