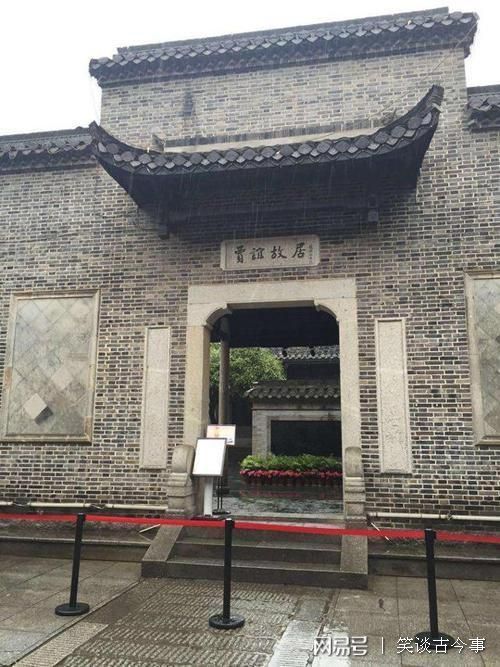

位于长沙太平街的贾谊故居,是一座占地不到两亩的小院子。两千多年前,西汉著名政论家、思想家和文学家贾谊贬谪长沙时,曾居住在这里。

贾谊故居为三进。第一进是贾太傅祠,内有贾谊铜像。贾谊身着汉服,席地而坐,左手抚案,右手执笔,凝神远望。铜像背后和下方刻有贾谊代表作《过秦论》中的语录。墙上挂着贾谊放逐长沙时所作的《吊屈原赋》、《鵩鸟赋》两篇文章。第二进是太傅殿,里面陈列着贾谊的生平及思想介绍。第三进寻秋草堂,是文人墨客凭吊贾谊之后,吟诗作画之处。此外,院内还有贾谊井、古碑亭、碑廊等景点。虽然两千多年来房屋经历了64次重修,但据说基址始终未变。

贾谊(前200年-前168年),河南洛阳人,是历史上并不多见的奇才。18岁时,贾谊就以诵诗作文闻名于郡中,被河南郡守吴公聘为幕僚。在他的辅佐下,河南郡成绩卓著,社会安定,政绩考核全国第一。22岁时,经吴公推荐,汉文帝召贾谊为博士。参议朝政时,贾谊引经据典,应答如流,常以精辟见解获得汉文帝的赞许,不出一年便升职为太中大夫。针对当时的体制弊端,贾谊提出了“改正朔、易服色、法制度、定官名、兴礼乐”等一系列建议。为扭转弃农经商的社会风气,贾谊提出了重农抑商经济政策,主张发展农业生产,加强粮食贮备,预防饥荒。为约束诸侯,贾谊提出了遣送列侯离开京城到自己封地的措施。鉴于贾谊的出色才华和优异表现,汉文帝一度萌生了提拔贾谊担任公卿之职的念头。

然而,少年得志的贾谊却不懂官场潜规则。由于锋芒毕露,不善于处理人际关系,得罪了朝中众多大臣。如丞相周勃、太尉灌婴、太子太傅张相如、御史大夫冯敬等人,都十分看不惯坐直升飞机上位的贾谊。他们联手向汉文帝告状,说贾谊“年少初学,专欲擅权,纷乱诸事”。意思就是,贾谊这个毛头小子,才疏学浅,只想独揽大权,扰乱了朝政。周勃等人都是朝中资历深厚、位高权重的老臣,对汉文帝的影响力自然胜过贾谊。这样一来,汉文帝慢慢疏远了贾谊,后来又将他外放为长沙王太傅。

西汉时期的长沙国,是一个地方偏远、气候潮湿、经济文化落后的诸侯封国。长沙王太傅一职,名义上是辅佐长沙王,实际上并无行政权力。贾谊从朝廷公卿人选,跌落为诸侯王太傅,身份的反差确实有点大,心中自然十分郁闷。

汉文帝三年(前177年),24岁的贾谊千里迢迢赴长沙就职。途经湘江时,想到这里曾是楚国大夫屈原的流放之地,不禁触景生情,挥笔写下了《吊屈原赋》。贾谊在赋的序言中说,作赋凭吊屈原,实为自喻,因为自己的遭遇跟屈原差不多。然后,贾谊用优美的文笔发了一通牢骚,感叹屈原生不逢时,处在一个小人得志、贤臣无法立足的世道。文末,贾谊认为屈原没必要投江自杀以身殉国,而应当另择贤明的君主。写这篇赋时,尽管贾谊心怀悲愤,但对未来仍然抱有希望。

然而,在长沙呆了三年之后,贾谊的心态似乎越来越悲观。加之不适应长沙的潮湿气候,令贾谊苦不堪言,时常黯然伤神。这年四月的一个傍晚,夕阳西下时,一只鵩鸟突然飞进贾谊的房间里,落在贾谊的座位旁。鵩鸟就是猫头鹰,古时被视为不吉祥之鸟。这是预兆自己快要死了么?本来就郁郁寡欢的贾谊,几乎被这只不速之客搞得心理崩溃。为自我安慰,贾谊写下了《鵩鸟赋》。赋中,贾谊以人鸟对话的形式,抒发心中的郁闷,并以道家思想自我解脱。显然,此时的贾谊深刻体会到了对命运的无能为力,只好听天由命了。

汉文帝七年(前173年),外放长沙差不多四年的贾谊,终于被汉文帝征召回京,担任梁怀王太傅。梁怀王是汉文帝的小儿子,很受汉文帝宠爱,又喜欢读书,所以汉文帝就让贾谊当他的老师,也算是对贾谊的重视。不幸的是,汉文帝十一年(前169年),梁怀王意外坠马而死。身为太傅的贾谊,感到十分自责愧疚,终日哭泣,于第二年忧郁而死,年仅33岁。

贾谊与早他百余年的屈原有着不少共同之处。他们都才高气盛,在文学上卓有成就,但在政治上却不得志,且都曾流放湖湘。因此,司马迁写《史记》时,将并非同一时代的屈原、贾谊同列于一篇。后世也就把屈原、贾谊并称为“屈贾”。

贾谊在长沙生活的时间不算长,但他在长沙的活动和著述对长沙乃至湖南地区的产生了重要影响,后人称其为贾长沙、贾太傅。贾谊在长沙的故居,明朝时改建为贾太傅祠。作为湖南历史最悠久的名人故居,贾太傅祠如今被誉为“湖南最古的古迹”和“湖湘文化的源头”。一个天才的郁闷,不经意间成为了珍贵文化遗产。(文/谢志东)

发表评论