1959年初,史学界、文学界突然掀起了一股沸沸扬扬的为“曹操翻案”之风,在历经“思想改造”、“反右”、“拔白旗”、“史学革命”、“批判帝王将相”等一系列大小不等的运动之后,此番“为曹操翻案”,即“文史界”公然为一位“帝王将相”评功论好,绝非发思古之幽情,而是大有来头,大有深意。郭沫若的历史剧《蔡文姬》及《替曹操翻案》的文章,则是其中的代表作。因为一些年来,毛泽东陆续发表了一系列对于曹操的看法,明确提出要为曹翻案。总能“得风气之先”的郭沫若,自然积极响应。

1952年,毛泽东在读《南史·韦睿传》时,称赞梁武帝部将韦睿智勇双全,并就韦睿筑城御敌时所云“为将当有怯时”,批曰:“此曹操语。夏侯渊不听曹公此语,故致军败身歼。”(张贻玖:《毛泽东读史》,中国友谊出版公司版)

1954年夏在北戴河,毛泽东对身边工作人员说:“曹操是个了不起的政治家、军事家,也是个了不起的诗人”,“曹操统一中国北方,创立魏国。那时黄河流域是全国的中心地区。他改革了东汉的许多恶政,抑制豪强,发展生产,实行屯田制,还督促开荒,推行法治,提倡节俭,使遭受大破坏的社会开始稳定、恢复、发展。这些难道不该肯定?难道不是了不起?说曹操是白脸奸臣,书上这么写,戏里这么演,老百姓这么说,那是封建正统观念所制造的冤案,还有那些反动士族,他们是封建文化的垄断者,他们写东西就是维护封建正统。这个案要翻。”还特意给女儿李敏、李讷写信说:“北戴河、秦皇岛、山海关一带是曹孟德到过的地方。他不仅是政治家,也是诗人。他的碣石诗是有名的。”(陈晋主编:《毛泽东读书笔记》,广东人民出版社版)

1958年12月,毛泽东读《三国志集解》中卢弼对《让县自明本志令》的注文时,针对卢弼对曹操的指责,写了这样一段批语:“此篇注文,贴了魏武不少大字报,欲加之罪,何患无词;李太白云:‘魏帝营八极,蚁观一祢衡。’此为近之。”(《毛泽东读史》)

从毛泽东对身边工作人员、亲人的谈话、书信及自己的读书眉批中,可以看出他对曹操的看法非常“正面”,但这毕竟还只是尚未公开的个人看法。当这种看法频频出现在他的公开报告、演讲、谈话和批示中时,领袖的“个人观点”自然成为国家的“主导话语”。

1957年4月10日,毛泽东在与人民日报社负责人谈话时说:“历史上说曹操是奸雄。不要相信那些演义。其实,曹操不坏。当时曹操是代表进步一方的,汉是没落的。”(中共中央文献研究室编:《毛泽东著作专题摘编》,中央文献出版社版)

据翻译李越然回忆,1957年11月2日,正在莫斯科访问的毛泽东将胡乔木、郭沫若等招来共进晚餐,兴致勃勃地与郭沫若纵论三国历史时说:“诸葛亮用兵固然足智多谋,可曹操这个人也不简单。唱戏总是把他扮成个大白脸,其实冤枉。这个人很了不起。”(李越然:《外交舞台上的新中国领袖》,解放军出版社版)

“大跃进”时期,毛泽东对曹操的公开赞扬更多。

1958年11月初,毛泽东召集部分中央领导人和部分地方负责人在郑州举行工作会议,即“第一次郑州会议”。他在会上讲话中专门说道:“把纣王、秦始皇、曹操看作坏人是完全错误的。”(中共中央文献研究室编:《毛泽东文集》,第7卷,人民出版社版)

时任山西省委书记的陶鲁笳回忆,11月20日上午,毛泽东召集柯庆施、李井泉、王任重和他在武汉座谈,他们都以为要座谈的内容是预定在第二天,即11月21日开始的中央工作会议和相继召开六中全会的问题。谁也没有料到,当他们坐定后,毛泽东一开头却说:“今天找你们来谈谈陈寿的《三国志》。”他强调:“《三国演义》是把曹操看作奸臣来描写的;而《三国志》是把曹操看作历史上的正面人物来叙述的,而且说曹操是天下大乱时期出现的‘非常之人’、‘超世之杰’。可是因为《三国演义》又通俗又生动,所以看的人多,加上旧戏上演三国戏都是按《三国演义》为蓝本编造的,所以曹操在旧戏舞台上就是一个白脸奸臣。这一点可以说在我国是妇孺皆知的。”说到此,毛泽东愤愤不平地说:“现在我们要给曹操翻案,我们党是讲真理的党,凡是错案、冤案,十年、二十年要翻,一千年、二千年也要翻。”“说曹操是奸臣,那是封建正统观念制造的冤案,这个冤案要翻。”在陶的记忆中,从1958年11月第一次郑州会议到1959年4月的上海会议,毛泽东一直在精读《三国志》,并反反复复向党的高级干部推荐《三国志》中的曹操。(陶鲁笳:《毛主席教我们当省委书记》,中央文献出版社版)

其实,上海会议后毛泽东仍说起曹操,在1959年夏天召开的庐山会议上,毛泽东就谈到了曹操。这时,郭沫若、翦伯赞等为曹操翻案的戏和文章已发表数月,所以,毛泽东在8月11日严厉批判彭德怀及其“俱乐部”的讲话中说:“秦始皇不是被骂了2000年嘛,现在又恢复名誉;曹操被骂了1000多年,现在也恢复名誉;纣王被骂了3000年了。”(李锐:《庐山会议实录》,河南人民出版社版)

由于毛泽东再三再四提出要为曹操“翻案”,郭沫若自然积极响应。1959年1月25日,《光明日报》发表了郭沫若的《谈蔡文姬的〈胡笳十八拍〉》一文,认为:“曹操对于民族的贡献是应该作高度评价的,他应该被称为一位民族英雄。然而自宋以来所谓‘正统’观念确定了之后,这位杰出的历史人物却蒙受了不白之冤。自《三国志演义》风行以后,更差不多连三岁的小孩子都把曹操当成坏人,当成一个粉脸的奸臣,实在是历史上的一大歪曲。”

为了消除《三国演义》的影响,他也想以通俗的戏剧形式为曹翻案。1959年2月初,郭沫若终于写完了历史剧《蔡文姬》,于4月中旬在《羊城晚报》连载;几乎同时,3月23日的《人民日报》发表了他的《替曹操翻案》一文。在这些文章和戏剧中,他热情讴歌了曹操的文治武功,引发了对曹操翻案的热烈争论。一时间,文史学界出现了讨论“为曹操翻案”的热潮,如翦伯赞也发表了《应该替曹操恢复名誉》的论文。

在《人民日报》发表的《替曹操翻案》的长篇文章中,郭沫若对曹操作了系统的辩护和“翻案”。他肯定“曹操对于民族的发展和文化的发展有大的贡献”,认为“曹操被后人魔鬼化了”,而这是不公平的。“其所以产生这种不公平或者使曹操特别遭受歪曲的最主要原因不能不归之于正统观念的统治”。他断言:“罗贯中写《三国演义》时,他是根据封建意识来评价三国人物,在他并不是存心歪曲,而是根据他所见到的历史真实性来加以形象化的。但在今天,我们的意识不同了,真是‘萧瑟秋风今又是,换了人间’了!罗贯中所见到的历史真实性就成了问题,因而《三国演义》的艺术真实性也就失掉了基础。”其中心观点是:“曹操冤枉地做了一千多年的反面教员,在今天,要替他恢复名誉。”

他引用了毛泽东于1957年发表的词《浪淘沙·北戴河》,因为毛泽东在词中有“往事越千年,魏武挥鞭,东临碣石有遗篇”之句,肯定了曹操,所以郭沫若写道:“毛主席在写词时因种种客观事物的相同而想到曹操,想到曹操的东征乌桓,这是很值得注意的。”他认为曹操虽然镇压了黄巾军,但却承继了黄巾军的事业,平定乌桓是得到人民支持的反侵略战争……对曹操的杀人,他也辩解说:“当然曹操是杀过人的,不仅打仗要杀人,和他的法令相抵触的人他也杀过。大家喜欢指责他杀了孔融(建安七子中的一子)。孔融是孔夫子的后人,这位先生的性情和主张,其实都是相当乖僻的。例如曹操禁酒,而孔融偏要嘲笑他,说‘桀纣以色亡国,今令不禁婚姻’。”在郭沫若看来,不仅与曹操的法令“相抵触的人”该杀,而且性情和主张的“乖僻”竟也能成为应当被杀的理由!在文章最后,郭沫若提出不仅要替曹操翻案,还要替殷纣王、秦始皇翻案:“总之,我们今天要从新的观点来追求历史的真实性,替曹操翻案;而且还须得替一切受了委屈的历史人物,如殷纣王,如秦始皇,翻案。”与毛泽东的原话几乎完全一样。此时,郭氏不仅提出要为曹操翻案,还提出要为他在1949年以前作为暴君而进行批判的秦始皇翻案。此中意义,不言自明。

《蔡文姬》说的是曹操从匈奴赎回蔡文姬的故事,对写这出历史剧的目的,郭沫若明确说道:“我写《蔡文姬》的主要目的就是要替曹操翻案。”他认为镇压黄巾军农民起义确是曹操的错误,但“曹操虽然打了黄巾,并没有违背黄巾起义的目的”。而且,对曹操让其子曹丕称帝之事,郭沫若也认为:“曹丕称帝后建元‘黄初’,这当然有五行说的含义,和谯县出现过所谓黄龙有关,但和‘黄天当立’不也有一脉相通的气息吗?因此,我说‘曹操虽然是攻打黄巾起家的,但我们可以说他是承继了黄巾运动’。”曹操在准备起兵反董卓时曾和工人一起打刀,郭沫若也赞扬说:“我是特别重视这件事的。因为在一千七八百年前的知识分子就能够重视体力劳动,实在是件了不起的事。请想想看吧,我们今天有些比较进步的知识分子,就在一年七八个月以前,不是都还在轻视体力劳动,看不起劳动人民吗?”(郭沫若:《序》,《蔡文姬》,文物出版社,1959年版)

曹操在剧中被塑造成一个“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的大公无私的人民领袖,国家在他治理之下呈现出一派太平景象。郭沫若借剧中人之口反复颂扬道:“曹丞相爱兵如命,视民如伤。”“丞相去年远征三郡乌桓,正是证明‘王者之师,天下无敌’。”“曹丞相的主张是‘天地间,人为贵’。”“如今‘马边悬男头,马后载妇女’的时代,已经变成‘箪食壶浆,以迎王师’的时代。”人们“应该效法曹丞相,‘以天下之忧为忧,以天下之乐为乐’”。“曹丞相为人是满好的。别人都说他很厉害,其实他非常平易近人。”“还有他的夫人也落落大方,那位卞氏夫人真是好,她从来没有骂过一次人,也从来没有发过一次脾气。”剧中还有一个场景是曹操的夫人卞氏一边缝补被面,一边对曹操说:“这条被面真是经用呵。算来用了十年了,补补缝缝,已经打了好几个大补丁。”曹操说:“补丁愈多愈好,冬天厚实,夏天去了棉絮,当被单盖,刚合适。”卞氏说:“你真会打算。”曹操对曰:“天下人好多都还没被盖,有被盖已经是天大的幸福了。”

1959年正值大办“人民公社”,《蔡文姬》中也将曹操当年的“屯田”比附称赞。最初在《羊城晚报》发表的剧本中,还有男女农民齐唱“屯田歌”:“屯田好,屯田好,家人父子团圆了!团圆了!兵也耕,民也耕,兵民本是一家人。天下英雄谁最好,为民造福丞相曹!丞相曹!”(郭沫若:《蔡文姬》,《羊城晚报》1959年4月15日)剧中最后一幕原有《贺圣朝》一诗,以“天地再造呵日月重光”,“武功赫赫呵文采泱泱”,“万民乐业呵四海安康”,“哲人如天呵凤翥龙翔,天下为公呵重见陶唐”等词句歌颂曹操。北京人艺的导演在排演过程中,感到《贺圣朝》是以曹操为主,与剧名“蔡文姬”太不相协,与郭沫若商量后经田汉润色,将其修改为以赞美蔡文姬为主的《重睹芳华》。(欧阳山尊:《从〈贺圣朝〉到〈重睹芳华〉》,《文汇报》1959年5月24日)

郭沫若在发表的为曹操翻案的文章中,还以一种奇怪的逻辑“论证”说:“曹操虽然是攻打黄巾起家的,但我们可以说他是承继了黄巾运动,把这一运动组织化了。”(郭沫若:《谈蔡文姬的〈胡笳十八拍〉》,《光明日报》1959年1月25日)有趣的是,此时《蔡文姬》的演定本中最后一句是众人齐呼:“祝魏王与王后千秋万岁,万岁千秋!”(郭沫若:《蔡文姬》,第60页)但在1978年2月人民出版社出版《沫若剧作选》时,以江青为首的“四人帮”早已被粉碎,郭沫若也将此句改为:“祝魏王与王妃千秋万岁,万岁千秋!”“后”改为“妃”,此时这一字之易,却也从侧面说明为曹操翻案的意旨所在,颇堪玩味。

郭沫若写到,自己幼时发蒙读过《三字经》,早就接触到“蔡文姬能辨琴”的故事,但并没有想到六十多年后自己把蔡文姬戏剧化。他承认:“我不想否认,我写这个剧本是把我自己的经验化了在里面。”他的《蔡文姬》“有一大半是真的。其中有不少关于我的感情的东西,也有不少关于我的生活的东西。不说,想来读者也一定会觉察到。在我的生活中,同蔡文姬有过类似的经历,相近的感情”。可以说,“蔡文姬就是我!——是照着我写的”。(郭沫若:〈序〉,《蔡文姬》)或许,的确有种种类似的经历、相近的感情,但郭氏想表现的最重要的经历和感情,是蔡文姬兴奋地对曹操歌功颂德:“我自从回到汉朝,经过长安来到邺下,一路之上,我所看到的都是太平景象,真叫我兴奋。我活了三十一年,这还是第一次看到的。曹丞相对我的这番心意,我是越来越能领会了。我该做些什么事情来报答他呢?”同时,为自己一直沉溺于个人悲欢中向曹操深深地忏悔说:“我只沉沦于自己的悲哀,没有余暇顾及别人。我真是万分有罪。”“我要控制我自己,要乐以天下,忧以天下。”蔡还感激曹操使自己摆脱了一己的悲痛,现在“我觉也能睡,饭也能吃了。我完全变成了一个新人”。这完完全全是对“资产阶级知识分子”进行“思想改造”的语言。

对此,郭沫若仍唯恐读者不察,所以如前所述,在《蔡文姬》的单行本序言中,还要借曹操在准备起兵反董卓时曾和工人一起打刀一事,对“今天有些比较进步的知识分子”敲打一句:“我是特别重视这件事的。因为在一千七八百年前的知识分子就能够重视体力劳动,实在是件了不起的事。请想想看吧,我们今天有些比较进步的知识分子,就在一年七八个月以前,不是都还在轻视体力劳动,看不起劳动人民吗?”这“一年七八个月以前”,就是反“右”以前。

郭氏坦承,写《蔡文姬》的目的就是要为曹操翻案,是为了表现“蔡文姬”们经过一番思想改造被曹操“拯救”成为“新人”:“从蔡文姬的一生可以看出曹操的伟大。她是曹操把她拯救了的。事实上被曹操拯救了的不止她一个人,而她可以作为一个典型。”(郭沫若:《谈蔡文姬的〈胡笳十八拍〉》)

《蔡文姬》上演后,媒体上自然是好评如潮。不过,罗瑞卿大将的女儿罗点点回忆说,这出戏先在中南海怀仁堂上演,她当时还不到十岁,当然无法理解剧情,更无法理解对复杂历史人物的评价,但她记得:“散戏之后,大家正在退场,一位将军对他旁边的人半开玩笑地大声说:‘曹操如果像郭老写的这样好,我就介绍他入党。’当时康生也在场,我看到包括他在内的许多人都笑了。毫无疑问,当时那位将军和他周围的人都是非常‘自己人’的,康生是非常权威的革命理论家。我不记得郭沫若先生当时是否在场,但这种玩笑中包含的轻佻和不以为然,以及周围人对这种玩笑心领神会的响应,却留在我的印象里,对我的判断力起着潜移默化的作用。说来难以置信,我们这些小孩子竟然也会势利地在这种玩笑中辨别出一个人在党内的地位是否重要。”(罗点点:《红色家庭档案》,南海出版公司版)

她的记忆大体不错,开玩笑的那位将军是陈赓大将,郭沫若不仅在场,而且“玩笑”正是当面对他而开:“看戏之后,大将陈赓在休息室中看见郭沫若,郭请他谈及对该剧的看法,陈赓说:‘我看曹操可以填写一张申请入党的登记表了,郭老可以做介绍人嘛。’听者无不哄堂大笑。”(《陈赓传》编写组:《陈赓传》,当代中国出版社版)真不知郭沫若面对如此玩笑和哄堂大笑时的反应如何,或会有些许尴尬罢。此虽“细节”,却也耐人寻味:如果郭真是非常“自己人”、在党内真正位高权重,以陈赓性格的幽默洒脱或仍有可能开此玩笑,但周围的“听者”敢不敢“哄堂大笑”还真说不准;即便周围人真敢“哄堂大笑”,《陈赓传》会不会记述此事,则更说不准了。

不幸的是,主张为曹操翻案、颂扬曹操专断的史学家,几年后却未能在“文革”狂暴的迫害中幸免。“文革”一开始,翦伯赞就被当做“反动学术权威”揪出,受尽凌辱之后,夫妻双双于1968年被迫害致死。郭沫若也受到外人不知的巨大压力,被迫宣布应把自己过去的作品统统烧掉。但对他来说,更残酷的打击接踵而来。

1967年,他的第九个孩子郭民英自杀身亡。出生于1944年的郭民英于1964年考入中央音乐学院,为了学习曾将当时极为罕见的录音机带到宿舍。此时已经开始“狠抓阶级斗争”、“反修防修”,一个同学便写信给毛泽东,告发说这是“精神贵族”的表现,“资产阶级思想给了我院师生以极深刻的影响”,“有些人迷恋西洋音乐,轻视民族音乐,对音乐革命化、民族化、群众化有抵触情绪”。这封信刊登在中共中央办公厅秘书室1964年9月16日编印的《群众反映》第79期上。

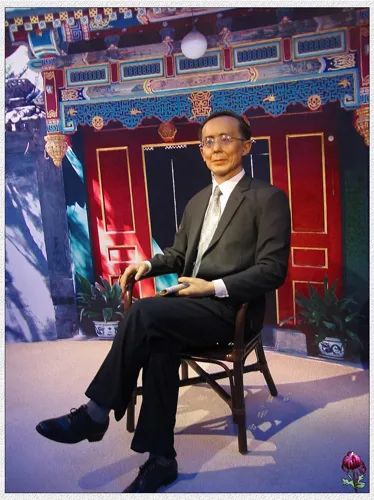

郭沫若

毛泽东早就认为文艺界问题严重,在1963年12月曾严厉批评说:“各种艺术形式——戏剧、曲艺、音乐、美术、舞蹈、电影、诗和文学等等,问题不少,人数很多,社会主义改造在许多部门中,至今收效甚微。许多部门至今还是‘死人’统治着”,“许多共产党人热心提倡封建主义和资本主义的艺术,却不热心提倡社会主义的艺术,岂非咄咄怪事”。(中共中央文献研究室编:《建国以来毛泽东文稿》,第10册,中央文献出版社版)他对此信作出了批示,赞同写信者的意见。(《建国以来毛泽东文稿》,第11册)

此事给郭民英,也给郭沫若造成了巨大的精神压力,以后郭民英学习一直不顺,第二年便从音乐学院退学。郭沫若将他送入解放军,希望他在这所“毛泽东思想大学校”、“革命大熔炉”中改造、锻炼。但“文革”开始后,性格孤傲,也就是类似于郭沫若说孔融性格的“乖僻”的郭民英更为这“时代氛围”所不容,终于自杀身亡。

就在第二年,即1968年,郭沫若的第八个孩子郭世英也不幸被迫害身亡。出生于1942年的郭世英于1962年考入北京大学哲学系。好学深思的郭世英绝不趋时从众,他和几个同样喜欢独立思考的同学组织了一个“X小组”,对当时被视为绝对正确、丝毫不能怀疑的一些思想禁区进行思考、探索:社会主义的基本矛盾是不是阶级斗争?大跃进是成功了还是失败了?毛泽东思想能不能一分为二?怎样看待“个人崇拜”、“个人迷信”?……这些探讨在当时不仅是与“法令相抵触”的,更是“大逆不道”的。他们的探索很快为公安保卫部门所侦破。1963年夏,郭世英的问题被定为“敌我矛盾”,由周恩来出面过问后改为“按人民内部矛盾处理”,以“不戴帽子的反革命修正主义分子”之名,下放到河南农场进行劳动改造。1965年秋,郭世英回到北京,进入北京农业大学学习农业。1968年春,“文革”按照“最高指示”的“伟大战略部署”进入“清理阶级队伍”阶段,有如此“前科”的郭世英自然要被“清理”。4月19日,他被北京农大的红卫兵关押,26日便被残酷迫害致死。

一位古稀老人,一年之内痛失两个爱子,白发人送黑发人,天底下还有比这更残酷的打击吗?锥心之痛岂可言说!此时,悲痛万分的郭沫若可曾想起自己几年前对孔融因性格“乖僻”就应当被杀的评说?可曾想起自己几年前对曹操那种“和他的法令相抵触的人他也杀过”的辩解?……

当然,人们无从知道这位老人此时此刻的所思所想,但从此刻起,他开始用毛笔一笔一画、工工整整地抄写爱子郭世英的日记,一共抄了八大册,直到去世,都置于案头。其中,蕴含着怎样的拳拳之心,蕴含着怎样巨大的悲痛呵!当然,这并不仅仅是他个人的悲剧,更是全民族的悲剧,因此更应反思。

发表评论