原创 北大新青年 北大新青年

开篇

凤凰花开话离别,兰舟催发道珍重。

在2020年这个特殊的毕业季,

又一批来自江南塞北的北大学子

即将以梦为桨,从燕园走向世界。

时光的河入海流,

分别的渡口,我们愿再次回首历史长河,

与你一起重温

北大往事上与毕业有关的点滴瞬间。

那些爱与离别的脉脉温情,

那些扬帆起航的念念感恩,

那些不负韶华的家国理想,

那些不惧未来的澎湃激情,

一百二十来年绵延至今,历久弥新。

愿这些珍贵回忆温热你年轻的心田,

在新的征途上,

伴随你披荆斩棘,乘风破浪。

01

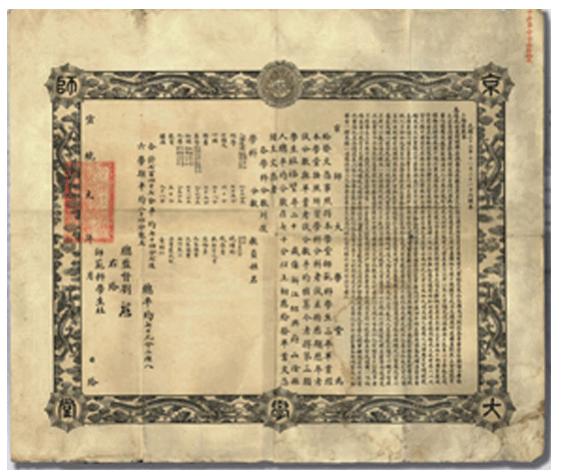

1907年3月13日,京师大学堂在诞生后的第8个年头,举办了第一届毕业典礼。

这场毕业典礼的主角是103名师范馆首期学生。因八国联军侵华而短暂停办的京师大学堂,在1902年复学后开设仕学馆和师范馆,后又增设译学馆和医学馆等等。1906年,为了纪念各馆首批学生毕业,清政府专门为京师大学堂铸造了一只西式的青铜校钟。钟上刻有“京师大学堂造”“起聋喑,叩则鸣,蜚声英……”的铭文。

图1:京师大学堂毕业纪念铸钟

如今,我们只能从一些档案材料、回忆文献和学者研究成果中对这场具有开创意义的典礼窥探一二:全体师生在总监督李家驹的率领下分别向“万岁牌”和“孔子圣人位”行三跪九叩礼,而后由总监督依次向学生颁发毕业证书。文凭授毕,学部大臣、总监督、教员代表发表训示和赠言,学生代表则依礼致谢。

图2:京师大学堂学生杜福堃毕业文凭

按照当时毕业规定,师范馆第一届毕业生离校后必须在各种学堂担任教职,义务服务五年。这场典礼上代表教员致辞的林纾先生在 《大学堂师范毕业生纪别图记》中记录了自己的临别赠言:“……愿诸君诏学者念国,毋安其私……愿郡将运帅,勿梗诸君事,各抒其所蕴,播其州……愿诸君扶植稚弱,而同进于道。”大意是希望这批毕业生进入教职后能够心系国家、爱生敬业、教化乡里、救弱济困、弘扬正道。

作为首批国家正式派出的新式教员,这些师范毕业生在教书育人之初就面临“无书报可看,无参考可借”的窘迫困境。但他们仍然想尽种种办法有所作为。回首历史,我们可以想象,在春寒料峭的北方3月,当这103名毕业生身着礼服、神态恭敬地接过毕业证书时,心中曾激荡怎样的社会责任感和职业使命感。我们也可以想象,在惺忪待醒的旧中国,这些先辈们在实现家国理想和人生抱负的过程中,走过了怎样一段筚路蓝缕。

无论如何,1907年3月13日的这场毕业典礼,不仅是京师大学堂和北京大学具有历史意义的重要事件,也让中国高等教育翻开了新的一页。从此以往,一批又一批年轻人带着京师大学堂“开民智”“树风声”的期盼,身体力行。在几辈人的持续努力下,满目疮痍的万里山河一步一步地走向了新生。

02

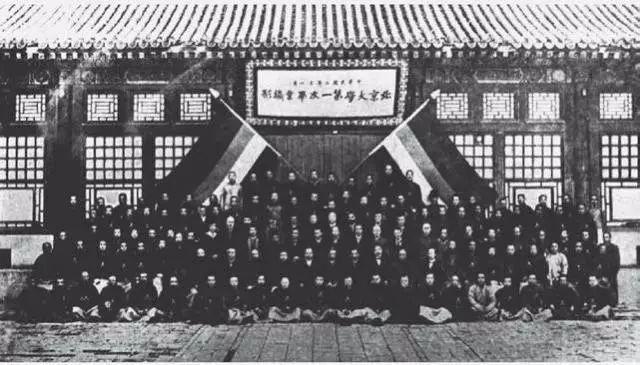

在辛亥革命的隆隆炮声下,1912年,京师大学堂改称北京大学。第二年春天,北大招收了民国成立后的第一批预科新生200余人;同年,200余名学生毕业,被授以学士学位,《中国教育界》以“北京大学第一次毕业”为题进行了报道,各科全体毕业生名单甚至陆续在《政府公报》上公布。12月4日,北京大学为她的第一批本科毕业生举行了隆重的毕业典礼,留下了北大历史上第一张毕业合影。

图3:1913年北京大学第一次毕业合影

1918年,北京大学搬迁至沙滩红楼。红楼不大,师生也不多。但这个时期的北京大学,在蔡元培校长的带领下,众多革新人物和学术大师云集,成为新文化运动的中心、五四运动的发祥地和传播马克思主义的基地。

图4:1918年北大文科哲学门第二次毕业留影

这张1918年北大文科哲学门的毕业纪念合影,只有8位教师和13名学生。“照片虽不起眼,却有诸多风云人物——前排左四至左七依次为马叙伦、蔡元培、陈独秀、梁漱溟……冯友兰站在二排左四,是当年的毕业生。

20世纪80年代,年近九旬的冯友兰先生仍然清晰地回忆并写下《我在北京大学当学生的时候》,对这张毕业合影和自己的师长有这样一段温情而风趣的描写:

在我们毕业的时候,师生在一起照了一个相,老师们坐在前一排,学生们站在后边,陈独秀恰好和梁漱溟坐在一起。梁漱溟很谨慎,把脚收在椅子下面,陈独秀很随便,把脚一直伸到梁漱溟的前面。相片出来以后,我们的班长孙本文给他(陈独秀)送去一张,他一看,说:“照得很好,就是梁先生的脚伸得太远一点。”孙本文说:“这是你的脚。”

无论是成长的兴奋、离别的感伤,抑或是与同学的依依惜别、对师长的念念感恩,百余年前的大师想来与今人一样,在毕业这个特殊节点,所听到的、见到的、想到的一切,都刻骨铭心、不可或忘。

03

民族存亡的抗日战争时期,由北京大学、清华大学、南开大学在昆明合并组建西南联合大学。联大时间,教师和学生们过得极其拮据,“一切为了救国”的口号是所有人的精神食粮。文学院院长冯友兰先生住在一座山上破庙里,妻子贩卖炸麻花补贴家用。中国文学系教授闻一多先生迫于生活,刻制图章卖钱。学生们的伙食也仅能果腹,还把混着砂石、粳壳子、稗子、耗子屎的米饭戏称为“八宝饭”。

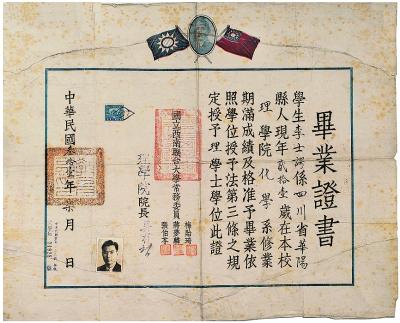

尽管办学条件十分简陋、师生生活异常艰辛,“下无寸土、上无片瓦”的西南联大仍然坚持为毕业生举行隆重的毕业典礼。全校师生或穿西装旗袍,或穿长袍马褂,盛装出席。毕业生的毕业证明上盖有梅贻琦、蒋梦麟和张伯苓三位西南联大“常委”的印鉴。

八年多存续期间,西南联大共有在校生约8000人,毕业了3882名学生,其中包括2位诺贝尔奖获得者、4位国家最高科学技术奖获得者、8位两弹一星功勋奖章获得者、171位两院院士及一百多位人文大师。西南联大的风骨和品性,在治学和育人上尽显无遗。

图5:生物化学和分子生物学家李士谔1942年西南联大毕业证书

1946年5月4日,西南联大在昆明举办了最后一次毕业典礼。在“五四”这个特殊日子里,这场典礼不仅是给学生的一场结业仪式,也宣告西南联合大学正式“结业”,完成了自己“文化不灭、国家便不灭”的历史使命。

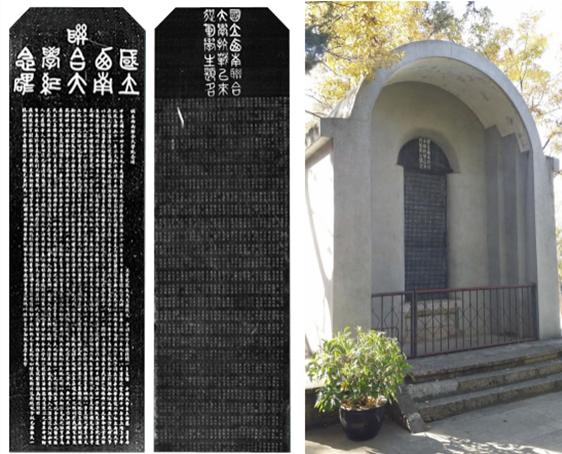

典礼结束后,师生们在校园内竖立起一块“国立西南联合大学纪念碑”。“千秋耻,终已雪”“中兴业,继往烈”——冯友兰先生为纪念碑撰写了1100余字碑文,详尽叙述了西南联大组建历程、南迁经过及历史意义。纪念碑上的“国立西南联合大学纪念碑”11字篆文出自闻一多先生之手,1100余字碑文由中国文学系主任罗庸先生书丹。

图6:由于纪念碑撰文、篆额、书丹皆出自三位文人大家之手,此碑又被称为现代“三绝碑”

令人感慨的是,这块“三绝碑”的阴面还有一份特殊的名册,镌刻下那个战争年代里中国青年学子矢志不渝的报国丹心与铮铮骨气。据记载,西南联大先后有1129人投笔从戎,其中834名有姓名可查的参军学子被书录于纪念碑之上。

这所风雨飘摇中的大学,在中国乃至世界高等教育史留下了浓墨重彩的一笔。莘莘学子从这里走出,凭着少年热血与书生意气,踏过为国家、为民族、为人类奋斗的无数漫长日夜。毕业典礼,为这些青年提供了一种仪式感,在仪式中获得的不仅有远行的力量和勇气,更有精神的坚守与传承。

04

新中国成立之初,百废待兴。为了满足各行各业对高级人才的需求,中央决定大学三年毕业。1952年的毕业生由此成为新中国完整培养的第一届正式毕业生,并在炎炎7月迎来了十分隆重的毕业典礼。北大当年的仪式地点仍然在红楼民主广场——这是1919年五四运动的出发点。

这场典礼上,21岁中文系女学生乐黛云代表全体毕业生向校务委员会主席汤用彤先生献花,并郑重地送上一座旗杆模型。旗杆模型源自1952届全体毕业生的一个朴素愿望。在毕业前夕,他们集体决定:离校后每人从第一次工资中寄出五毛钱,在北大新校址立起一个旗杆,希望在上面升起北京大学迁入燕园后的第一面五星红旗,以此作为给母校的礼物。岁月悠悠,旗杆已为陈迹,旗杆座上的石刻题词也已漫漶,但底座仍屹立在北大西门之侧,诉说北大学子的拳拳爱国爱校心。

图7:位于燕园西校门内东南侧、化学北楼南面草坪上的旗杆底座遗迹

那一年,除了学校的毕业典礼,北京市所有高校的毕业生还共同参加了由教育部举办的毕业典礼,朱德、李济深、郭沫若等领导同志到会并讲话。乐黛云再一次走到台前,代表华北区23所高校毕业生宣读给毛主席和中国人民志愿军的信,表示要做到百分之百的服从国家分配,在工作岗位上学习志愿军光辉榜样,成为祖国的有用人才。

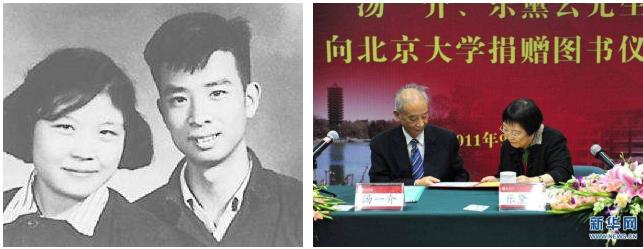

图8:1952年,乐黛云先生与哲学系师兄、汤用彤先生的长子汤一介先生结婚。两位先生相扶相携,在燕园60年教书育人、钻研学问、卓有建树,是未名湖畔的学界双璧

也是在那一年金秋九月,北京大学从沙滩红楼搬出,入驻燕京大学旧址——燕园。从彼时起,北大人走向海角天涯的起点,才成为今天我们熟悉的未名博雅、一塔湖图。1952年的毕业典礼从此成为北大历史上最后一次在沙滩红楼举办的全校性仪式。

当时,从地质系毕业的赵鹏大或许不曾预料到,在整整60年之后,81岁高龄的他作为中国科学院院士、国内矿产普查与勘探学科的带头人和荣获国际数学地质协会最高奖“克伦宾奖章”的亚洲第一人,再次回到母校参加毕业典礼。这一次,他不再是台下那个飞扬少年,而是作为杰出校友代表为90后的年轻人送上离别赠言:谨记学校培育之恩,加强自我修养,多为社会做贡献。

图9:左图为赵鹏大校友在2012年北京大学本科生毕业典礼上致辞。右图为北大地质学系1952年毕业生合影,前排左一为赵鹏大

从1952届毕业生为母校捐赠的旗杆,到一甲子之后赵鹏大院士对毕业生的深情寄语,流走的是岁月,不变的是传承,北大人的家国情怀绵延至今,历久弥新。

05

临别相馈赠,是中国人的传统。

1952年建国后首批正式毕业生在离校之际集体向母校赠送旗杆,无独有偶,1981年底,恢复高考后入学的首批77、78级3000多名同学也在毕业前夕积极倡议捐款,希望为北大留下永久的纪念品。

第二年10月,李大钊先生铜像和蔡元培先生铜像在燕园立起。被称为“黄金一代”的77、78级天之骄子们,用自己在大学期间省吃俭用攒下的6000余元钱,送给母校两座高1.16米、宽1.2米、大理石和汉白玉底座高2.2米的先哲塑像。自落成之日起,每逢庆典、纪念日或清明公祭,北大师生都会向矗立在静园草坪北面和未名湖南岸的两座铜像献花。前辈伟人沉淀在历史长河中的音容笑貌,成为北大人又一个精神图腾。

图10:左图为位于静园草坪北面李大钊先生铜像,右图为位于未名湖南岸的蔡元培先生铜像

正如彭真同志给两座铜像题词时所写到的:“他们(李大钊同志和蔡元培先生)的历史作用不尽相同,但都是走的中国历史必由之路,昭示着北大同学和知识青年应走的道路和确立的世界观。”毕业之际,流淌在北大和北大人心中的,不仅有相伴多年的脉脉深情,还有对国家和民族命运的深切关注、对社会责任的积极担当。

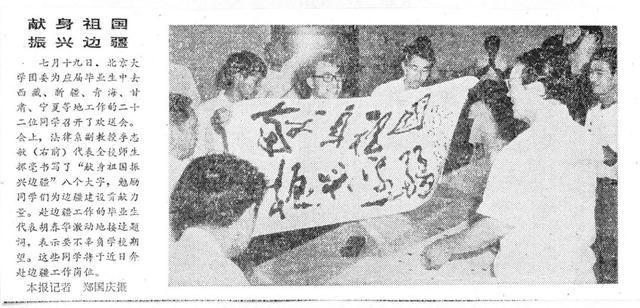

1982年,北大校刊报道,技术物理系两名家在北京的毕业生王德贵、屠荆主动要求去新疆工作。1983年,又有二十几名1983届毕业生填写了“志愿到祖国最需要的地方工作的申请书”,选择赴西藏、新疆、青海、宁夏等地工作。在为这批毕业生举办的欢送会上,书法大家、法律系李志敏教授代表全校师生挥笔写下“献身祖国、振兴边疆”八个大字。雄壮青春、意气风发,36年后,当年的毕业生之一王良智学长在回忆时仍然满怀激情:“我们为当年的梦想而自豪,我们为当年的选择而骄傲,我们为当年的豪迈奉献而欣慰!”

图11:北京大学团委为赴边疆工作的20余位1983届毕业生召开欢送会

从1952年乐黛云先生代表全体毕业生郑重承诺“百分之百服务国家分配”,到1981年底的77级毕业生大会号召“把自己的青春和才智献给我们伟大祖国的社会主义现代化建设”;从1992年毕业典礼后公布的93%毕业生分配到边疆、基层和国营大中型企业工作,到2018年一年内就有562名毕业生赴基层和西部地区就业,新中国成立70余年来,千万北大人不惧风雨、不忘初心,让青春在党和人民最需要的地方绽放出绚丽之花。

06

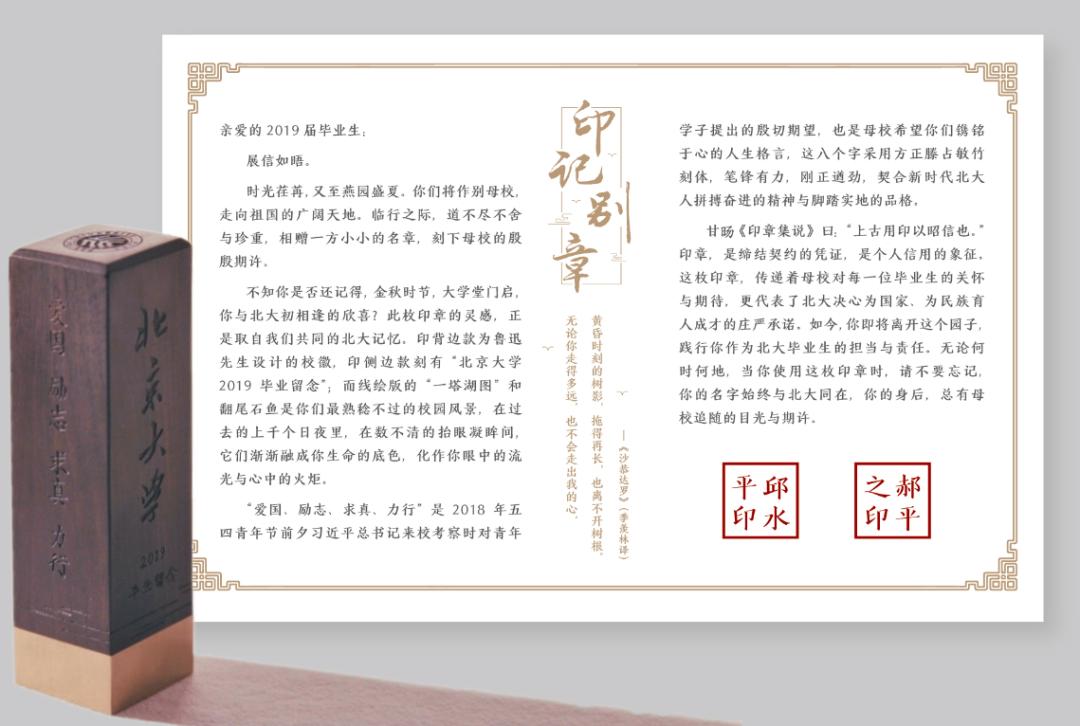

2019年,北大为11486名毕业生定制了一份独一无二的礼物。这枚“印记·别章”除了刻有每位毕业生的名字,还有“爱国、励志、求真、力行”八字箴言,这不仅是习近平总书记对青年学子提出的殷切期望,也是北大希望每位毕业生镌铭于心的人生格言。

图12:2019届北大毕业生的毕业礼物“印记·别章”

2020年,在这个注定已不寻常的庚子鼠年,北大为全体毕业生送出了另一份特殊“礼物”。这是一张不设期限的毕业典礼门票,带着这份“礼物”远航的未能返校的2020届毕业生,可以在今后人生新征途的任何一年回到母校,参加一次学位授予仪式,象征性地穿越回这趟征途的起点,再一次体会学问真意,再一次看看这美好而不凡的开始。

图13:2020年北大毕业典礼门票

同样是在今年,自2008年落成之后见证12届毕业生深深眷恋与满腔热忱的邱德拔体育馆因疫情原因闭馆。承载毕业典礼这个庄严时刻的会场,由邱德拔体育馆转移至北大各个校区的9处空间。回顾历史,从座落于何嘉公主府的京师大学堂到沙滩红楼再到西南联大,从燕园校区的办公楼礼堂到五四操场再到百周年讲堂,毕业典礼场地的变迁见证了燕园的气象更新,定格了一代代北大人对校园生活的终场回忆,也记录了每个时代的风云律动。

当2020年这场没有硝烟却艰苦卓绝的防控战疫打响时,如同百余年前的战争年代,如同70年前的新中国成立时,如同40年前的改革开放之初,北大人从未退却。数万名北大医学人奋战在医疗卫生“主战场”,许许多多北大人在这座宁静校园、在这片挚爱国土、在这个共同世界,默默无悔地付出和奉献。也是在这样精神的感召下,更多的北大青年选择在毕业后奔赴党和人民最需要的地方,去服务基层医疗事业,去致力扶贫攻坚任务,去投身国防军工行业。毕业,也是人生新篇的首页序章。

图14:北京大学医学部2020年毕业典礼

在6月29日举行的北京大学医学部2020年毕业典礼上,全体师生没有着以往的方帽长袍学位服,而是身披医护人员的白衣“战袍”,象征着“披甲而行”的医者豪情和时代宣言。7月2日上午,北京大学2020年毕业典礼举行,并面向全球进行中英文双语直播。在细雨濛濛的夏日晨光中,千千万万人共同见证这一届北大毕业生挥舞着五星红旗和校旗,眼含热泪地吟唱着《燕园情》,度过了人生分节的重要里程碑。

图15:北京大学2020年毕业典礼现场

年轻人的成长需要仪式感,每个人的生活需要仪式感,一所大学亦然。毕业典礼,以最直观、最强烈的形式,成为一所学校和她的“孩子们”互诉衷肠、重温历史、感悟精神的共同记忆,帮助园子内外的每一个人再次清醒地感知信念、意义、目标与责任。也因此,2020年,即使许多人未能在这个时刻与母校进行最后的亲密告别,但我们仍然拥有了精神上的相通。这场特殊的毕业典礼与2020届毕业生一起,也将被历史永久铭记。

从1898到2020,北大百廿又二。

古老的校园总在每年盛夏时,

目送着一代又一代年轻的身影

在骊歌声中奔向前程。

1932年,时任北大地质系主任的李四光先生给毕业生的离别赠言这样写道:

诸位同学:从此你们去了。在校五六年,你们亲眼看见,这小小的学校,无时不在惊涛恶浪中巅播(颠簸),好像一只小船在大海中间漂流着。你们现在要离开船了。是到一个安全的大陆去吗?不是的。这一只小小的船虽然破陋,毕竟还是一只船,毕竟给你们几分的凭藉。从此你们要下海了,那茫茫大海。你们的凭藉只是你们自己。同船的人们原来想替你们每人准备一副指南针,又想替你们打磨一把智慧剑,你们拿着没有?这两件器具,是我们同舟几年的唯一纪念品,是你们今后刻不可少的护身符;如何利用还在你们自己。祝你们一路平安。

这是北大人的奋楫笃行,

也是中国青年的踌躇满志:

纵使前路艰难,但我们永远整装待发,

像一朵奔涌的浪花,跃入澎湃的大海。

毕业快乐。

青年与希望永在。

特别鸣谢:杨虎老师

参考资料:

1.《北京大学校史(1898-1949年)》,萧超然等编著,上海教育出版社1981年

2.《北京大学图史》,北京大学档案馆校史馆编著,北京大学出版社2010年

3.《北京大学纪事》,王学珍等主编,北京大学出版社2008年

4.《走近北大》,钱理群主编,四川人民出版社2000年

5.《老北大的故事》,陈平原著,江苏文艺出版社1998年

6.《首期学生毕业典礼》,魏书亮著,刊载于《北京师范大学校刊》第361期(2015年4月15日)

7.《我在北京大学当学生的时候》,冯友兰著,收录于《文史资料选辑》第83辑,文史资料出版社1982年

8.《毕业演讲,散伙饭,毕业照……曾是舶来品的毕业典礼》,张九录著,刊载于“齐鲁晚报今日泰山”微信公众号

图片来源:北京大学新闻网、北京大学微信公众号、北京大学校史馆网站及其他公共网络

策划|“北大新青年”理论研究室

“北大新青年”新媒体中心

采写|许凝 邵阳 何家玲 张开 宋依璠 尚俊颖

编辑|许凝

发表评论