樊星出席裴高才著《胡秋原:从抗战巨笔到两岸“破冰人”》研讨会

樊星:潜心研究武汉文化的传灯人—谈谈裴高才与黄陂文化精神,长江文艺评论-目录

癸卯春夏之交,友人看到一篇《长江文艺评论》首发的电子文档,即武汉大学文学院教授、博士生导师、著名文艺评论家、武汉作协副主席樊星先生,应该杂志执行主编蔡家园先生约稿所作——《潜心研究武汉文化的传灯人—谈谈裴高才与黄陂文化精神》,冀分享给诸君,全文分两次转发——

左起裴高才、樊星、蔡家园、张萍研讨《胡秋原:从抗战巨笔到两岸“破冰人”》

裴高才对千年古邑黄陂的文化研究、辛亥革命人文及古今中外名人传记的写作,熔武汉文化研究与文学创作于一炉,是武汉文化与文学独具特色的一个组成部分。诸如,他的乡贤“史记”《无陂不成镇》与首部民国大总统黎元洪的传记小说《首义大都督黎元洪》等。

右起裴高才、樊星做客武昌文华中学讲堂时分别为学生题签《中华大学校长陈时》〈中国现当代文学史〉

从前,一说到黄陂,就容易想起武汉人的“奸黄陂”(实为“尖黄陂”之误)一说。那“奸”,是指精于算计。而说到武汉,大家很自然想到的就是“火炉”、“码头文化”,还有“九省通衢”。此外好像就知之不多了。

裴高才在台北《无陂不成镇》首发式与研讨会上致词

老汉口作为明末“四大名镇”之一、近代“东方芝加哥”、辛亥革命首义之地的辉煌往事,人们似乎渐渐淡忘了。至于黄陂人乃至武汉人为中国的文化建设作出了哪些贡献,在美食文化、娱乐文化、商业文化、思想文化等等方面有哪些成就,知道的就更少了。

裴高才(左)与章开沅先生参加武汉炎黄文化研讨会

然而,就有一批生长于武汉、对武汉文化研究情有独钟的学者,怀一片痴心,潜心在历史的深处探寻,经年累月,孜孜以求,不断奉献出研究武汉文化的累累硕果。他们中间,既有章开沅教授、冯天瑜教授这样的著名学者,也有徐明庭、何祚欢这样的地方文化专家,还有罗威廉这样的外国学者。

《冯天瑜文存:中国文化生成史》

章开沅、冯天瑜先生的辛亥革命史、湖北文化史研究已驰名学界,徐明庭先生的汉口竹枝词研究、武汉民俗研究,何祚欢先生的武汉商业文化研究(包括“武汉工商业家族口述史”的工程),还有美国学者罗威廉先生的《汉口:一个中国城市的商业和社会(1796-1889)》一书都填补了武汉城市文化研究的空白。这一切,都为“武汉学”的呼之欲出奠定了坚实的基础。

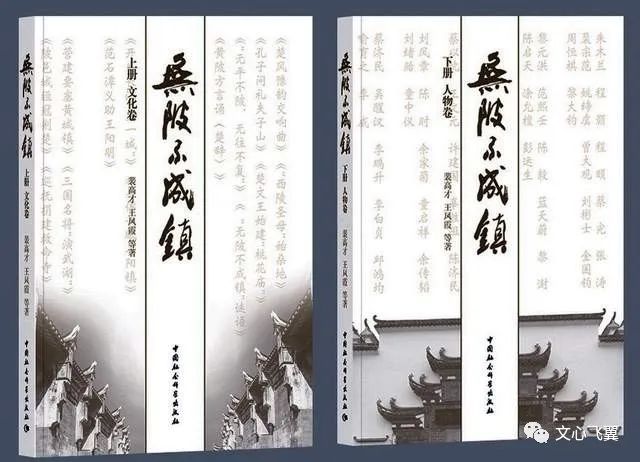

‘《无陂不成镇》全二册(裴高才、王凤霞著,中国社会科学出版社2018.5,

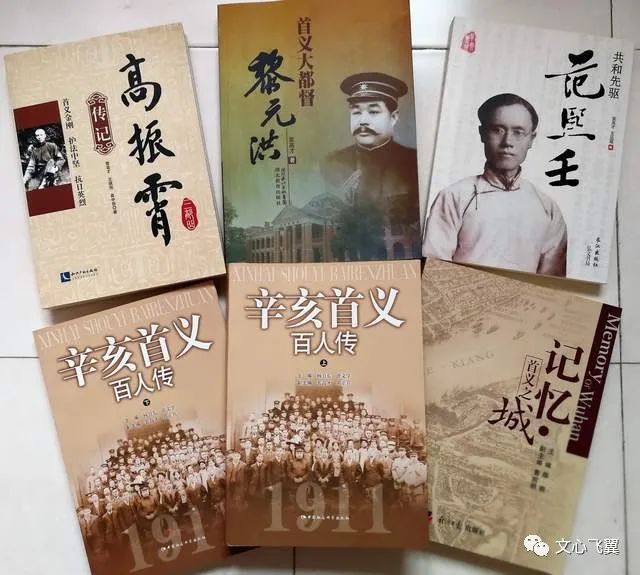

裴高才是黄陂人,多年来潜心钩沉乡贤“史记”、深入挖掘本乡本土的历史文化遗产,著述丰厚,引人瞩目。从《无陂不成镇》到《首义大都督黎元洪》《胡秋原传》《程颢程颐传》《田长霖传奇》《共和先驱范熙壬》《“铸剑”先驱·蔡以忱》……一部接一部,气象恢宏,既重现出黄陂先贤从经商、从政到治学、任教的光辉业绩,也不断彰显了黄陂深厚的文化底蕴、薪火相传的文化精神,为研究黄陂文化作出了可贵的贡献。其中,《无陂不成镇》在台湾也产生了不一般的影响。

冯天瑜(右)裴高才在武昌红楼--刘建林摄

冯天瑜先生曾经点评道:“裴高才、王凤霞新著《无陂不成镇》以多重史料支撑,解读‘无陂不成镇’的源流与文化特征,将盘龙文化、木兰文化、二程文化、黎黄陂与辛亥首义文化等,系统展现给读者,是一部守望人文乡土生态、弘扬优秀文化遗产的参照文本。”裴高才写黄陂文化、黄陂精神的满腔热情、丰硕著述,是湖北地域文化研究的重要收获,也为书写、光大本乡本土的文化事业竖起了一根新的标杆。

《程颢程颐传》,裴高才著,湖北教育出版社2014.9;ISBN9787556406685

在湖北的文化版图上,黄陂有着非比寻常的影响力——它孕育了殷商盘龙古城,也是“楚剧之乡”;既默默创造了“九佬十八匠”走遍天下的奇迹,使“无陂不成镇”的俗语家喻户晓,也是许多文化名人的故乡。今天的大武汉,根基可以上溯到盘龙城;而武汉方言也与“陂调”密不可分(所谓“汉腔陂调”);武汉美食好些也来自黄陂……

台湾爱国学者、新党主席郁慕明在《“铸剑”先驱蔡以忱》台北首发与研讨会上致词

如此说来,研究武汉,不可不从研究黄陂开始。而黄陂所以能创造出一个又一个的文化奇迹,显然也与那里不寻常的民风以及那民风中闪烁的文化精神有关。黄陂古属楚地,民风自然延续了楚风的热烈、强悍。所谓“敢为天下先”的精神,本原于此。所以,才有“九佬十八匠”闯荡世界的美谈。在一向有“安土重迁”、“故土难离”传统的中国,在交通不便、创业艰难的社会,需要怎样的勇气才会去闯荡世界、在各地扎下根来!而那些黄陂工匠硬是做到了这一点,开拓出城镇文化的一片别致园地。

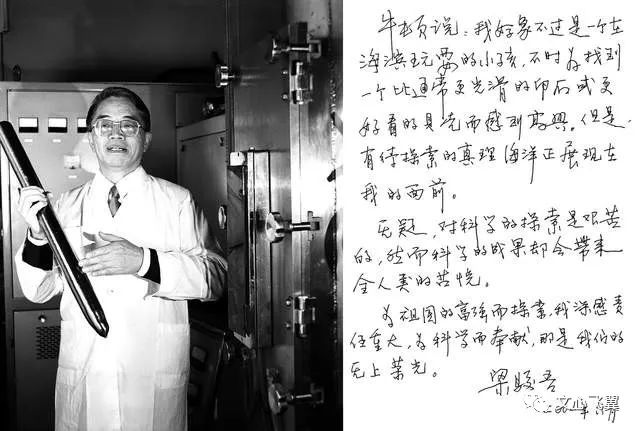

大国栋梁、硅材料大侠梁骏吾院士及手迹

我因此想到了当年的楚人“筚路蓝缕、以启山林”的历史,想到了“湖广填四川”的漫漫征程……其实,浪迹天涯、四海为家,就是楚人的精神、也是黄陂人、武汉人代代相传的活法。进入现代以来,一批又一批有志青年通过读书、考试,或者通过经商改变命运、走向全国乃至世界的壮伟奇观(以作家胡秋原,诗人彭邦桢、曾卓、绿原,科学家田长霖等为代表),进一步证明了这一点。这民风,这精神,值得提倡,值得进一步发扬。同时,黄陂人创造的文化奇迹、商业奇迹、政治奇迹,也再次证明了楚人的有才、多才。正所谓“无陂不成镇,惟楚有高才”。

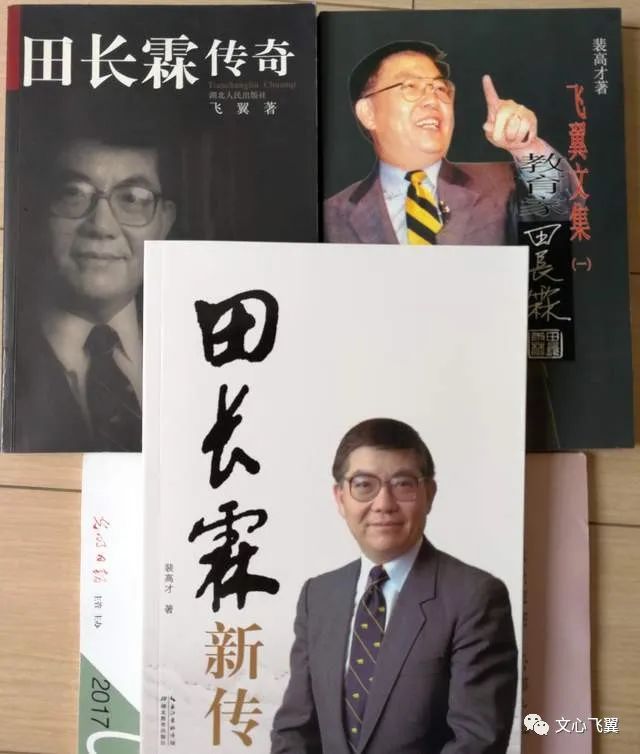

裴高才著《田长霖》三部曲

湖北方家研讨裴高才《田长霖》,右起谢克强、樊星、高晓晖、古远清、陈元生、裴高才、董宏量、钱道波、周娟

由“无陂不成镇”,也很容易想到了“无宁不成市”、“无徽不成商”、“无绍不成衙”……在中国社会正在经历的这场巨大转型中,“无陂不成镇”的现实意义何在?我想起了三十多年前,著名社会学家费孝通先生那篇很有影响的文章《小城镇 大问题》,其中关于“小城镇怎样成为农村的服务中心、文化中心和教育中心”的思考,至今仍具有发人深思的力量。

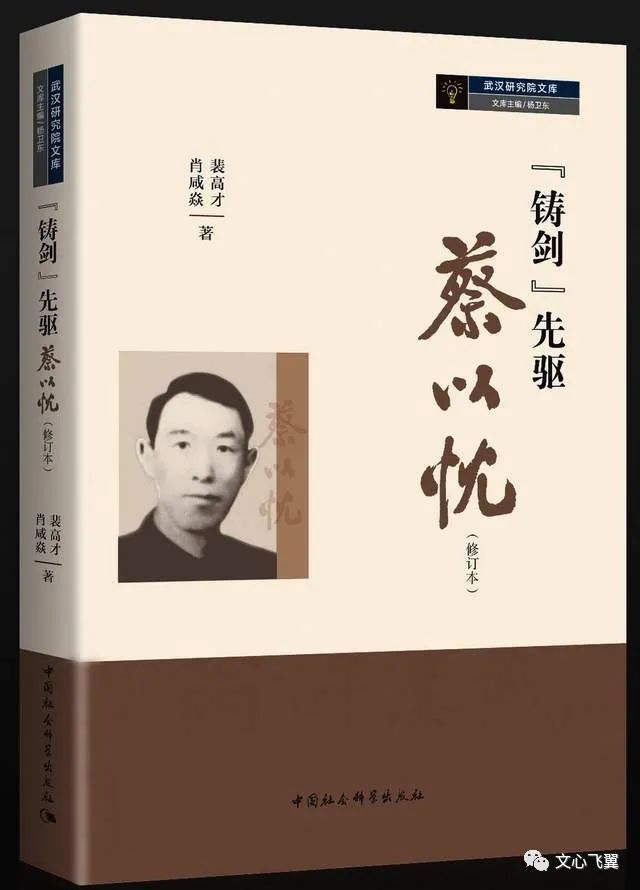

中央首任监察委员传记《“铸剑”先驱·蔡以忱》(修订本),裴高才、肖咸焱著,中国社会科学出版社2021年

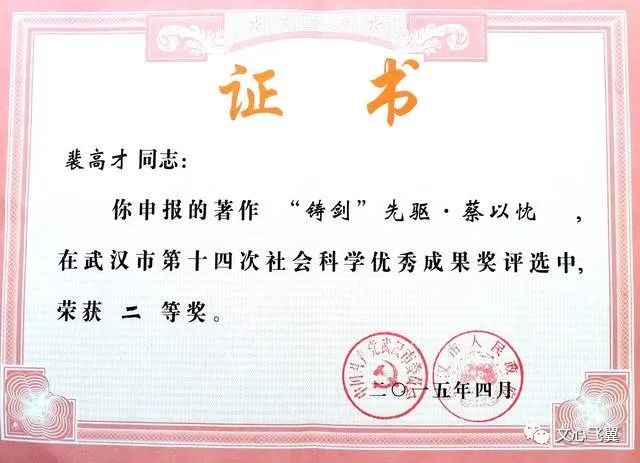

裴高才著《“铸剑”先驱蔡以忱》获中共武汉市委、市政府颁武汉市第十四次社会科学优秀成果二等奖

既然黄陂人早就创造过“无陂不成镇”的奇迹,那么,“九佬十八匠”的成功经验不就依然具有现成的参考价值么?

左起古远清、田天、樊星、蔡家园研讨裴高才《胡秋原:从抗战巨笔到两岸“破冰人”》

在我们这个社会又响起了倡导“工匠精神”的声音时,“九佬十八匠”的故事也就重新放射出历久弥新的光芒了。黄陂成功的经验应该可以复制。黄陂人“敢为天下先”的精神可以常说常新。

裴高才主创辛亥首义人物传系列之一

就这样,黄陂文化一头联着古老的楚魂,一头通向生机勃勃的现实与未来。而《无陂不成镇》在问世了数年以后得以再版,不也正好成为“无陂不成镇”的故事可以常说常新的证明吗?(待续)

发表评论