孟子荀卿列传

《太史公自序》说:“猎儒墨之遗文,孟子荀卿列传,明礼义之统纪,绝惠王利端,列往世兴衰,作《孟子荀卿列传》第十四。”就是说本传的传旨是通过记写孟、荀的事迹,肯定他们的“明礼义”、“绝利端”的思想学说,并说明这种思想学说的渊源及影响。作者站在总结诸家思想的高度,综合思想学说和为人两个方面对诸子的事迹作了比较客观、公允的评述。对于孟子,着重强调了他是直接继承孔子思想的人,具有守道不阿,执着追求的精神;同时,也指出他的仁政主张不合时宜。对于荀卿,则突出了他总结儒、墨、道三家得失从而改造儒学的功绩,并说明他同样遭遇坎坷而坚守正道。由于他们的思想学说有着承袭关系,影响巨大,特别是他们都发愤著述,不以自己的学说阿世媚主,慕荣求利,所以作者才将他们并称,并在传序中予以推重,试读“自天子至于庶人,好利之,何以异哉?”这固然是对现实的讥刺,但从现实的一派污浊中不正反衬出孟、荀学说及为人的拔出流俗,孟子荀卿列传,难能可贵吗?传文中,还以较大篇幅记载了驺衍,驺衍的“五德终始”说本受孟子的影响,曾流行一时,作者肯定其“止乎仁义”的目的,而批评其荒诞怪异的内容,对于他的为人则论以有“阿世俗”之嫌。至于淳于髡等稷下先生,他们的主张虽不同程度地与儒、墨思想相关,但他们却无一例外地“干世主”、慕权贵。其地位和为人远不及孟、荀。文末只用一语点出墨子的主张,以回应上文,因其与儒家并称显学故毋庸多言。

孟子荀卿列传记述了谁

荀子,名况,字卿,战国时期赵国人,世人尊称“荀卿”,因避汉宣帝刘询讳,故又称孙卿。

孔子死后,“儒分为八”,荀子学派是重要的分支之一。《韩非子·显学》“自孔子之死也,有子张之儒,有子思之儒,有颜氏之儒,有孟氏之儒,有漆雕氏之儒,有仲良氏之儒,有孙氏之儒,有乐正氏之儒”,其中“孙氏之儒”就是荀子学派。从后世角度而言,孟子、荀子应当是自孔子之后对儒家思想进一步发展的代表人物。

北宋神宗元丰七年,荀子被追封为兰陵伯,且与孟子一起入祀孔庙。后来理学兴盛,尊孟倾向越来越严重,本来尊孟与尊荀并不相悖,然而后世学者却互相攻讦。明弘治年间,张九功上《裨补名教疏》认为荀子有五大“罪状”,理应将荀子逐出孔庙,嘉靖九年,皇帝下旨正式将荀子逐出孔庙。近代以来,以荀攻孟,以法反儒盛行,使得荀子地位又“猛然升高”:这些其实都是不合适的。

孟子荀卿列传翻译

司马迁说:“余读孔氏书,想见其为人。”孔氏指孔子。这句话同样适用于孟子。欲了解中华文化,不能不了解孔子,也不能不了解孟子,否则,孔孟之道无从谈起,中华文化也无从谈起。欲了解孟子,不能不读懂《孟子》。

孟子其人

史书关于孟子事迹,最早出自《史记·孟子荀卿列传》,只有寥寥几行字:

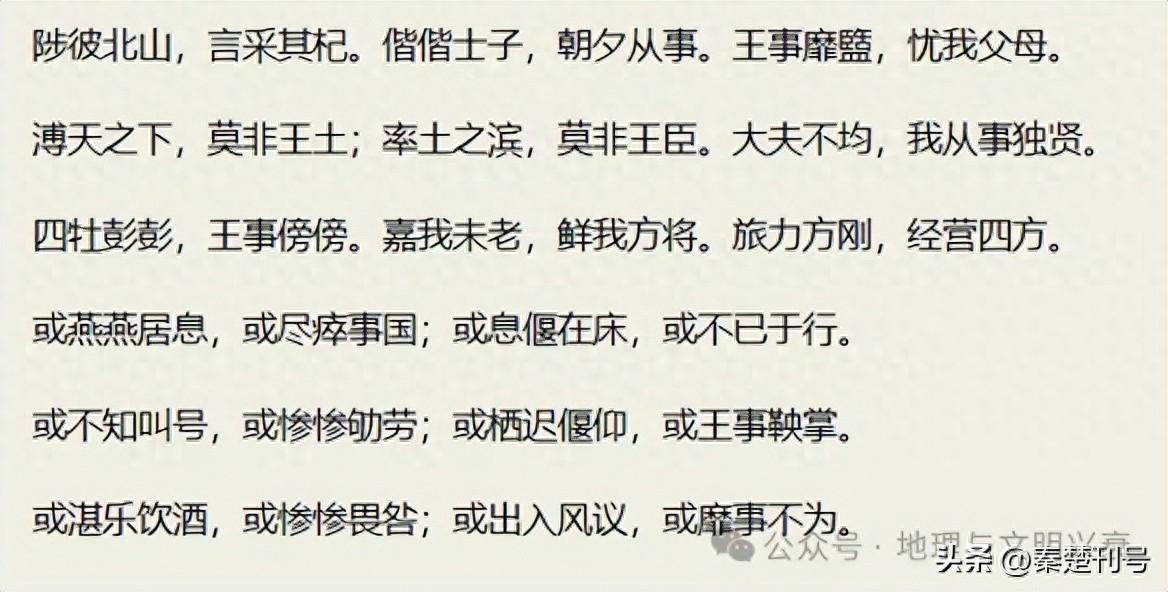

孟轲,孟子荀卿列传,驺人也。受业子思之门人。道既通,游事齐宣王,宣王不能用。适梁,梁惠王不果所言,则见以为迂远而阔于事情。当是之时,秦用商君,富国强兵;楚、魏用吴起,战胜弱敌;齐威王、宣王用孙子、田忌之徒,而诸侯东面朝齐。天下方务于合从连衡,以攻伐为贤,而孟轲乃述唐、虞、三代之德,是以所如者不合。退而与万章之徒序《诗》《书》,述仲尼之意,孟子荀卿列传,作《孟子》七篇。

发表评论